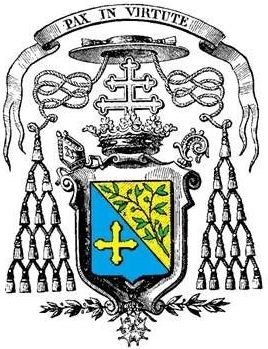

Mgr Louis Dubreil (1808-1880), chanoine d’honneur

Louis-Anne Dubreil naît à Toulouse le 16 janvier 1808. Pierre, son père, tapissier de son état, venait d’achever comme capitaine une série de campagnes. Louis fut élevé par une mère pieuse qui ouvrit son cœur à la foi et aux lettres et bénéficia aussi de l’éducation du célèbre orateur, l’abbé Mac-Carthy (1760-1833), qui avait décliné l’évêché de Montauban, et qui le présenta lui-même au petit séminaire de Toulouse. De là, Louis poursuivit sa formation au grand séminaire de Saint-Sulpice. Il y reçut la tonsure en 1828 des mains du cardinal de Clermont-Tonnerre. Le cardinal d’Astros, archevêque de Toulouse, lui conféra les saints ordres (il reçoit la prêtrise le 22 novembre 1832). A 22 ans, alors qu’on a déjà apprécié son éloquence, sa grande culture et son goût pour la poésie, lui est confiée une chaire de rhétorique au séminaire de Polignan, puis au séminaire de l’Esquille, à l’ombre de Saint-Sernin, puis à Sorèze où il précèdera Lacordaire. On l’appela enfin à la direction du petit-séminaire de Saint-Pons, au diocèse de Montpellier. Il y reçut le canonicat et le titre de vicaire général en 1849, sans cesser ses fonctions.

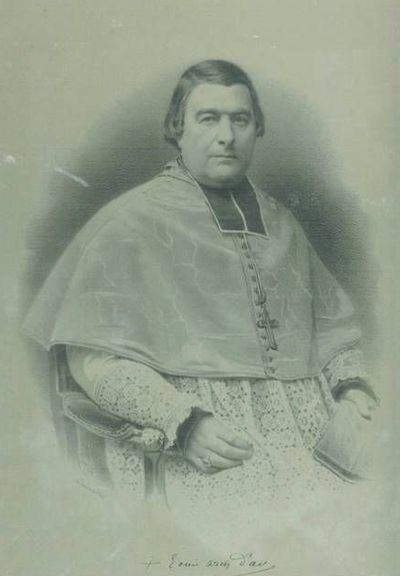

Louis-Anne Dubreil naît à Toulouse le 16 janvier 1808. Pierre, son père, tapissier de son état, venait d’achever comme capitaine une série de campagnes. Louis fut élevé par une mère pieuse qui ouvrit son cœur à la foi et aux lettres et bénéficia aussi de l’éducation du célèbre orateur, l’abbé Mac-Carthy (1760-1833), qui avait décliné l’évêché de Montauban, et qui le présenta lui-même au petit séminaire de Toulouse. De là, Louis poursuivit sa formation au grand séminaire de Saint-Sulpice. Il y reçut la tonsure en 1828 des mains du cardinal de Clermont-Tonnerre. Le cardinal d’Astros, archevêque de Toulouse, lui conféra les saints ordres (il reçoit la prêtrise le 22 novembre 1832). A 22 ans, alors qu’on a déjà apprécié son éloquence, sa grande culture et son goût pour la poésie, lui est confiée une chaire de rhétorique au séminaire de Polignan, puis au séminaire de l’Esquille, à l’ombre de Saint-Sernin, puis à Sorèze où il précèdera Lacordaire. On l’appela enfin à la direction du petit-séminaire de Saint-Pons, au diocèse de Montpellier. Il y reçut le canonicat et le titre de vicaire général en 1849, sans cesser ses fonctions.  Unanimement apprécié, il fut proposé pour l’épiscopat par le gouvernement qui l’appela en même temps au conseil supérieur de l’instruction publique. Nommé évêque de Vannes le 22 juillet 1861, il est sacré le 8 septembre. Dans son diocèse où son soutien à l’Empire n’est pas bien perçu, il a à peine le temps d’entreprendre la restauration de la basilique de Sainte-Anne d’Auray, qu’il est appelé, le 21 décembre 1863, à l’archevêché d’Avignon. Le 3 mai 1869 il confère à Sénanque la bénédiction abbatiale à Dom Marie-Bernard Barnouin, né à L’Isle-sur-la-Sorgue, qui deviendra quelques années plus tard le premier abbé du monastère restauré de Lérins. Durant son épiscopat, Mgr Dubreil participe au concile du Vatican où après avoir hésité sur l’opportunité de sa définition, il vota finalement en faveur de l’infaillibilité pontificale. Il demanda le siège de Fréjus pour l’abbé Terris alors curé de Saint-Siffrein de Carpentras, qu’il consacra le 29 juin 1876. L’année suivante, Mgr Terris lui donnait le titre de chanoine d’honneur de Fréjus. Il meurt à Avignon le 13 janvier 1880. Il était comte romain, assistant au trône pontifical, Officier de la Légion d’honneur (16 août 1866), Grand-croix de l’Ordre d’Isabelle la Catholique (9 octobre 1875).

Unanimement apprécié, il fut proposé pour l’épiscopat par le gouvernement qui l’appela en même temps au conseil supérieur de l’instruction publique. Nommé évêque de Vannes le 22 juillet 1861, il est sacré le 8 septembre. Dans son diocèse où son soutien à l’Empire n’est pas bien perçu, il a à peine le temps d’entreprendre la restauration de la basilique de Sainte-Anne d’Auray, qu’il est appelé, le 21 décembre 1863, à l’archevêché d’Avignon. Le 3 mai 1869 il confère à Sénanque la bénédiction abbatiale à Dom Marie-Bernard Barnouin, né à L’Isle-sur-la-Sorgue, qui deviendra quelques années plus tard le premier abbé du monastère restauré de Lérins. Durant son épiscopat, Mgr Dubreil participe au concile du Vatican où après avoir hésité sur l’opportunité de sa définition, il vota finalement en faveur de l’infaillibilité pontificale. Il demanda le siège de Fréjus pour l’abbé Terris alors curé de Saint-Siffrein de Carpentras, qu’il consacra le 29 juin 1876. L’année suivante, Mgr Terris lui donnait le titre de chanoine d’honneur de Fréjus. Il meurt à Avignon le 13 janvier 1880. Il était comte romain, assistant au trône pontifical, Officier de la Légion d’honneur (16 août 1866), Grand-croix de l’Ordre d’Isabelle la Catholique (9 octobre 1875).

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Marie-Julien Meirieu nait le 3 frimaire an IX (23 novembre 1800) à Saint-Gilles-du-Gard, fils de Pierre Meirieu et de Marie Menassieu et y reçoit le baptême deux jours plus tard. Deux frères l’avaient précédé dont le premier fut médecin, le second resta propriétaire cultivateur comme son père, un frère puîné vînt ensuite, qui fut également médecin. A l’abbé Clavière qui l’avait baptisé et lui avait fait faire sa première communion, succéda dans la paroisse l’abbé Dorthe, courageux prêtre réfractaire, confesseur de la foi qui ne put que favoriser son dessein d’être prêtre. Avec deux camarades, il gagna le petit puis le grand séminaire d’Avignon. Ayant achevé ses études, il passa un an comme professeur de philosophie au séminaire dans l’attente de l’âge canonique pour être ordonné. Comme le diocèse de Nîmes venait d’être restauré, l’abbé Meirieu fut appelé comme professeur de dogme dans son nouveau séminaire, le 1er octobre 1823 et c’est à Nîmes qu’il reçut l’ordination sacerdotale le 12 juin 1824. Lui fut ensuite confié l’enseignement de la théologie morale. Le 23 décembre 1839, l’abbé Sibour, chanoine de Nîmes, est nommé évêque de Digne et convainc son ami l’abbé Meirieu de l’accompagner pour faire de lui son grand vicaire. Arrivé à Digne en mars 1840, il seconda son évêque avec une infinie discrétion et une grande modestie et refusa cette fois de le suivre lorsque celui-ci fut promu à Paris en 1848. Celui qui ne partageait pas les illusions politiques du nouvel archevêque de Paris fut pourtant désigné par lui pour lui succéder. Ainsi préconisé évêque de Digne le 11 décembre 1848, Mgr Meirieu fut sacré dans la cathédrale Notre-Dame du Bourg le 24 février suivant. Sans se départir de sa discrétion, il prit soin de son peuple avec application et principalement soucieux du recrutement sacerdotal favorisa la maîtrise de sa cathédrale et réforma le « plain chant de Digne » adopté par de nombreux diocèses, rétablit la liturgie romaine en 1850, participa au concile provincial d’Aix la mê

Marie-Julien Meirieu nait le 3 frimaire an IX (23 novembre 1800) à Saint-Gilles-du-Gard, fils de Pierre Meirieu et de Marie Menassieu et y reçoit le baptême deux jours plus tard. Deux frères l’avaient précédé dont le premier fut médecin, le second resta propriétaire cultivateur comme son père, un frère puîné vînt ensuite, qui fut également médecin. A l’abbé Clavière qui l’avait baptisé et lui avait fait faire sa première communion, succéda dans la paroisse l’abbé Dorthe, courageux prêtre réfractaire, confesseur de la foi qui ne put que favoriser son dessein d’être prêtre. Avec deux camarades, il gagna le petit puis le grand séminaire d’Avignon. Ayant achevé ses études, il passa un an comme professeur de philosophie au séminaire dans l’attente de l’âge canonique pour être ordonné. Comme le diocèse de Nîmes venait d’être restauré, l’abbé Meirieu fut appelé comme professeur de dogme dans son nouveau séminaire, le 1er octobre 1823 et c’est à Nîmes qu’il reçut l’ordination sacerdotale le 12 juin 1824. Lui fut ensuite confié l’enseignement de la théologie morale. Le 23 décembre 1839, l’abbé Sibour, chanoine de Nîmes, est nommé évêque de Digne et convainc son ami l’abbé Meirieu de l’accompagner pour faire de lui son grand vicaire. Arrivé à Digne en mars 1840, il seconda son évêque avec une infinie discrétion et une grande modestie et refusa cette fois de le suivre lorsque celui-ci fut promu à Paris en 1848. Celui qui ne partageait pas les illusions politiques du nouvel archevêque de Paris fut pourtant désigné par lui pour lui succéder. Ainsi préconisé évêque de Digne le 11 décembre 1848, Mgr Meirieu fut sacré dans la cathédrale Notre-Dame du Bourg le 24 février suivant. Sans se départir de sa discrétion, il prit soin de son peuple avec application et principalement soucieux du recrutement sacerdotal favorisa la maîtrise de sa cathédrale et réforma le « plain chant de Digne » adopté par de nombreux diocèses, rétablit la liturgie romaine en 1850, participa au concile provincial d’Aix la mê me année, publia de nouveaux statuts synodaux en 1857, réorganisa les Conférences ecclésiastiques, donna une nouvelle édition du catéchisme, établit à Digne un petit séminaire d’abord confié aux Père Maristes puis aux prêtres diocésains à partir de 1869, qui ouvrit ses portes en octobre 1854 et pour lequel il voulut la meilleure et la plus ouverte des formations, établit l’œuvre des Vocations pour soutenir les élèves plus démunis, créa la maison de retraite de Saint-Domnin en 1864, présida à l’achèvement de la restauration de la cathédrale Saint-Jérôme en 1861. Il participa au concile du Vatican dans lequel il se rangea avec conviction dans les rangs de la majorité des Pères qui votèrent l’infaillibilité pontificale, d’où il revint honoré de l’affection du bienheureux pape Pie IX et de l’estime générale de ses confrères. Il consacra son diocèse au Sacré-Cœur en 1871. Malgré son indépendance absolue face à toutes les pressions et sa fidélité aux principes intangibles, il reçut la Légion d’honneur au titre de Chevalier le 20 septembre 1855. Atteint progressivement par les infirmités de l’âge, il obtint de Léon XIII d’être délivré de sa charge en janvier 1880 tout en demeurant dans sa ville épiscopale et de suggérer son successeur, Mgr Vigne. Au terme d’une vieillesse pénible, il mourut à Digne le 9 juillet 1884. Il avait été le co-consécrateur de Mgr Jordany en 1856 qui le fit chanoine d’honneur de Fréjus en 1863, et de Mgr Terris en 1876.

me année, publia de nouveaux statuts synodaux en 1857, réorganisa les Conférences ecclésiastiques, donna une nouvelle édition du catéchisme, établit à Digne un petit séminaire d’abord confié aux Père Maristes puis aux prêtres diocésains à partir de 1869, qui ouvrit ses portes en octobre 1854 et pour lequel il voulut la meilleure et la plus ouverte des formations, établit l’œuvre des Vocations pour soutenir les élèves plus démunis, créa la maison de retraite de Saint-Domnin en 1864, présida à l’achèvement de la restauration de la cathédrale Saint-Jérôme en 1861. Il participa au concile du Vatican dans lequel il se rangea avec conviction dans les rangs de la majorité des Pères qui votèrent l’infaillibilité pontificale, d’où il revint honoré de l’affection du bienheureux pape Pie IX et de l’estime générale de ses confrères. Il consacra son diocèse au Sacré-Cœur en 1871. Malgré son indépendance absolue face à toutes les pressions et sa fidélité aux principes intangibles, il reçut la Légion d’honneur au titre de Chevalier le 20 septembre 1855. Atteint progressivement par les infirmités de l’âge, il obtint de Léon XIII d’être délivré de sa charge en janvier 1880 tout en demeurant dans sa ville épiscopale et de suggérer son successeur, Mgr Vigne. Au terme d’une vieillesse pénible, il mourut à Digne le 9 juillet 1884. Il avait été le co-consécrateur de Mgr Jordany en 1856 qui le fit chanoine d’honneur de Fréjus en 1863, et de Mgr Terris en 1876.

’honneur le 23 mars 1936, et Officier le 3 août 1956. En 1938, Mgr Simeone lui donne le titre de chanoine d’honneur de Fréjus. En 1947, l’évêque de Gap est présent au centenaire de la fondation du diocèse d’Ottawa dont le premier évêque était Gapençais et qui bénéficia alors du ministère d’une cinquantaine de prêtres du diocèse ; à cette occasion, Mgr Bonnabel est fait docteur en droit honoris causa de l’université d’Ottawa. En 1955, il préside aux fêtes importantes organisées au sanctuaire de Notre-Dame du Laus, faisant ainsi rayonner ce haut-lieu au-delà des frontières du diocèse. Il se retire le 13 février 1961 avec le titre d’évêque de Zuri, et meurt le 7 novembre 1967.

’honneur le 23 mars 1936, et Officier le 3 août 1956. En 1938, Mgr Simeone lui donne le titre de chanoine d’honneur de Fréjus. En 1947, l’évêque de Gap est présent au centenaire de la fondation du diocèse d’Ottawa dont le premier évêque était Gapençais et qui bénéficia alors du ministère d’une cinquantaine de prêtres du diocèse ; à cette occasion, Mgr Bonnabel est fait docteur en droit honoris causa de l’université d’Ottawa. En 1955, il préside aux fêtes importantes organisées au sanctuaire de Notre-Dame du Laus, faisant ainsi rayonner ce haut-lieu au-delà des frontières du diocèse. Il se retire le 13 février 1961 avec le titre d’évêque de Zuri, et meurt le 7 novembre 1967. Gabriel-Roch de Llobet naît le 19 janvier 1872 à Perpignan, dans une famille de gros propriétaires terriens anoblis en 1760 : il est le fils de Joseph et de Gabrielle de Chefdebien. Sa grand-mère paternelle, Emérentienne de Kendy descendait d’officiers irlandais chassés par la persécution protestante et passés au service de Louis XIV puis de Louis XV sur la frontière tracée par le traité des Pyrénées (sa devise épiscopale Filii sanctorum sumus, tirée du Livre de Tobie II 18 (Vulgate), est celle de cette famille indifféremment orthographiée Kennedy, Kendy, Candy). Sa carrière devra beaucoup à son enracinement familial et religieux qui lui donnera les repères sûrs qui seront les siens tout au long de son existence, sans l’empêcher toutefois de s’adapter aux circonstances qui la bousculeront. Gabriel étudie à l’école Saint-Louis de Gonzague de Perpignan puis au collège catholique du Caousou, à Toulouse. Après ses études ecclésiastiques au séminaire français de Rome, il est ordonné prêtre dans la Ville éternelle le 30 mai 1896 pour le diocèse de Perpignan, puis est en 1899 attaché comme secrétaire particulier à Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier, dont il partage les idées légitimistes. En 1907, son évêque, Mgr de Carsalade, le rappelle comme curé-archiprêtre de Perpignan et fait de lui son vicaire général à la fin de la même année. A la déclaration de guerre, sachant qu’il peut être appelé au front, il le fait valoir à Benoît XV qui le nomme cependant évêque de Gap le 22 janvier 1915 ; le cardinal de Cabrières lui confère l’onction épiscopale le 12 avril de la même année. Il est l’un des deux évêques français (avec Mgr Ruch) assez jeunes pour être mobilisés : il quitte sa ville épiscopale le 15 mars 1916, avec au cœur une grande dévotion à la petite carmélite de Lisieux, pour être affecté au front comme aumônier volontaire, rattaché au Groupe de Brancardiers du 30ème Corps, puis de la 69ème division (il ne recevra la fonction d’aumônier titulaire que le 15 juin 1918). Les nouvelles de l’évêque, données par La Quinzaine religieuse du diocèse de Gap, constituent une sorte de carnet de guerre, auquel s’ajoutent des extraits de ses lettres et ses souvenirs du front de l’Aisne de mai à septembre 1918 rassemblés dans un ouvrage publié par un de ses petits-neveux en 2003 : Un évêque aux armées en 1916-1918, Lettres et souvenirs de Mgr de Llobet ; le même publiera en 2012 une biographie intitulée Mgr de Llobet. Un pasteur intransigeant face aux défis de son temps (1872-1957).

Gabriel-Roch de Llobet naît le 19 janvier 1872 à Perpignan, dans une famille de gros propriétaires terriens anoblis en 1760 : il est le fils de Joseph et de Gabrielle de Chefdebien. Sa grand-mère paternelle, Emérentienne de Kendy descendait d’officiers irlandais chassés par la persécution protestante et passés au service de Louis XIV puis de Louis XV sur la frontière tracée par le traité des Pyrénées (sa devise épiscopale Filii sanctorum sumus, tirée du Livre de Tobie II 18 (Vulgate), est celle de cette famille indifféremment orthographiée Kennedy, Kendy, Candy). Sa carrière devra beaucoup à son enracinement familial et religieux qui lui donnera les repères sûrs qui seront les siens tout au long de son existence, sans l’empêcher toutefois de s’adapter aux circonstances qui la bousculeront. Gabriel étudie à l’école Saint-Louis de Gonzague de Perpignan puis au collège catholique du Caousou, à Toulouse. Après ses études ecclésiastiques au séminaire français de Rome, il est ordonné prêtre dans la Ville éternelle le 30 mai 1896 pour le diocèse de Perpignan, puis est en 1899 attaché comme secrétaire particulier à Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier, dont il partage les idées légitimistes. En 1907, son évêque, Mgr de Carsalade, le rappelle comme curé-archiprêtre de Perpignan et fait de lui son vicaire général à la fin de la même année. A la déclaration de guerre, sachant qu’il peut être appelé au front, il le fait valoir à Benoît XV qui le nomme cependant évêque de Gap le 22 janvier 1915 ; le cardinal de Cabrières lui confère l’onction épiscopale le 12 avril de la même année. Il est l’un des deux évêques français (avec Mgr Ruch) assez jeunes pour être mobilisés : il quitte sa ville épiscopale le 15 mars 1916, avec au cœur une grande dévotion à la petite carmélite de Lisieux, pour être affecté au front comme aumônier volontaire, rattaché au Groupe de Brancardiers du 30ème Corps, puis de la 69ème division (il ne recevra la fonction d’aumônier titulaire que le 15 juin 1918). Les nouvelles de l’évêque, données par La Quinzaine religieuse du diocèse de Gap, constituent une sorte de carnet de guerre, auquel s’ajoutent des extraits de ses lettres et ses souvenirs du front de l’Aisne de mai à septembre 1918 rassemblés dans un ouvrage publié par un de ses petits-neveux en 2003 : Un évêque aux armées en 1916-1918, Lettres et souvenirs de Mgr de Llobet ; le même publiera en 2012 une biographie intitulée Mgr de Llobet. Un pasteur intransigeant face aux défis de son temps (1872-1957).  Dans sa correspondance l’évêque-soldat évoque la boue et les rats et les souffrances des combattants : « Ceux qui parlent de la guerre, dans les articles de journaux, sans en avoir jamais rien vu, feraient bien de s’inscrire pour un hiver ici. Et notre cas n’est rien à côté du pauvre poilu de la tranchée ! » « Tout gèle, même le calice à l’autel entre les mains du célébrant.» Le 30 avril 1916, il est le premier évêque français à administrer la confirmation en terre d’Alsace depuis 1870... Le 19 novembre 1917 Rome lui confie officiellement, avec Mgr Ruch, la direction spirituelle des ecclésiastiques aux armées, qui manquent encore d’une aumônerie hiérarchisée. De décembre 1919 à mars 1920, il participa avec Mgr Grente à la mission officielle au Levant voulue par le gouvernement et présidée par le cardinal Dubois, pour réaffirmer la présence française au Proche-Orient et dans les Balkans. Revenu dans son diocèse de Gap, il est nommé archevêque coadjuteur d’Avignon le 16 janvier 1925 avec le titre d’archevêque d’Odessus et succède à Mgr Latty le 3 octobre 1928. Il sera le dernier évêque français à manifester sa soumission à la condamnation de l’Action française en 1927. Archevêque d’Avignon, il continue de vivre sous le régime d’une ascèse exigeante, développe les activités pastorales en s’appuyant notamment sur l’Action catholique et, en bon historien, sait exploiter le passé de sa prestigieuse cité : le 20 octobre 1934, il sollicite l’éloquence de Mgr Simeone pour le panégyrique de Jean XXII lors des fêtes commémorant le sixième centenaire de sa mort. C’est ce même évêque qui lui conférera quatre ans plus tard le titre de chanoine d’honneur de Fréjus. Il avait par ailleurs reçu la Légion d’honneur au titre de Chevalier en 1918, puis d’Officier en 1955, la Croix de guerre avec palme (le 22 septembre 1918), et (lors de sa mission au Levant en 1920) le titre de commandeur des Ordres du Saint-Sépulcre, de l’Etoile de Roumanie, de Saint-Sava de Serbie et de Grand Officier de l’Ordre de Saint-Georges Ier de Grèce, ainsi que l’Ordre de la Couronne d’Italie au titre de Commandeur (en 1928) ; il était encore Assistant au trône pontifical (le 30 décembre 1949) et comte romain. Mgr de Llobet meurt le 22 avril 1957.

Dans sa correspondance l’évêque-soldat évoque la boue et les rats et les souffrances des combattants : « Ceux qui parlent de la guerre, dans les articles de journaux, sans en avoir jamais rien vu, feraient bien de s’inscrire pour un hiver ici. Et notre cas n’est rien à côté du pauvre poilu de la tranchée ! » « Tout gèle, même le calice à l’autel entre les mains du célébrant.» Le 30 avril 1916, il est le premier évêque français à administrer la confirmation en terre d’Alsace depuis 1870... Le 19 novembre 1917 Rome lui confie officiellement, avec Mgr Ruch, la direction spirituelle des ecclésiastiques aux armées, qui manquent encore d’une aumônerie hiérarchisée. De décembre 1919 à mars 1920, il participa avec Mgr Grente à la mission officielle au Levant voulue par le gouvernement et présidée par le cardinal Dubois, pour réaffirmer la présence française au Proche-Orient et dans les Balkans. Revenu dans son diocèse de Gap, il est nommé archevêque coadjuteur d’Avignon le 16 janvier 1925 avec le titre d’archevêque d’Odessus et succède à Mgr Latty le 3 octobre 1928. Il sera le dernier évêque français à manifester sa soumission à la condamnation de l’Action française en 1927. Archevêque d’Avignon, il continue de vivre sous le régime d’une ascèse exigeante, développe les activités pastorales en s’appuyant notamment sur l’Action catholique et, en bon historien, sait exploiter le passé de sa prestigieuse cité : le 20 octobre 1934, il sollicite l’éloquence de Mgr Simeone pour le panégyrique de Jean XXII lors des fêtes commémorant le sixième centenaire de sa mort. C’est ce même évêque qui lui conférera quatre ans plus tard le titre de chanoine d’honneur de Fréjus. Il avait par ailleurs reçu la Légion d’honneur au titre de Chevalier en 1918, puis d’Officier en 1955, la Croix de guerre avec palme (le 22 septembre 1918), et (lors de sa mission au Levant en 1920) le titre de commandeur des Ordres du Saint-Sépulcre, de l’Etoile de Roumanie, de Saint-Sava de Serbie et de Grand Officier de l’Ordre de Saint-Georges Ier de Grèce, ainsi que l’Ordre de la Couronne d’Italie au titre de Commandeur (en 1928) ; il était encore Assistant au trône pontifical (le 30 décembre 1949) et comte romain. Mgr de Llobet meurt le 22 avril 1957. Jean-Charles Arnal du Curel naît au Vigan (Gard), le 28 juin 1858, d’une vieille famille cévenole dont les origines connues remontent au XIIème siècle. Jean Arnal (1707-1790), son arrière-grand-père, avait acquis le domaine du Curel, petite seigneurie située sur la commune d'Alzon, qui complètera le patronyme familial à partir de 1862. Son père, Jean-François, est conservateur des Hypothèques, il avait épousé en 1844 Cléone Rigal, fille d’un riche avocat viganais. Jean-Charles est baptisé le 1er juillet 1858, son parrain est son frère Ernest, de onze ans son aîné, et sa marraine, Françoise Rigal, sa grand-mère. Il n’a que six ans quand meurt son père. Sa mère, liée à son compatriote, le Vénérable Père Emmanuel d’Alzon (le fondateur des Assomptionnistes), le seconde dans sa fondation des Oblates de l’Assomption. Jean-Charles ne manque pas de bénéficier de l’ascendant de cette personnalité qui fréquente la maison. Et c’est tout naturellement, qu’après l’école communale du Vigan, il entrera à 12 ans comme pensionnaire au collège de l’Assomption de Nîmes où il pourra profiter de la protection de son supérieur. Après le baccalauréat, il suit des études de droit à Montpellier, et, muni de son diplôme, occupe plusieurs postes d'attaché de préfecture. Conjointement il fonde avec son frère et trois prêtres cévenols un journal de défense religieuse et sociale intitulé « Le Viganais » dans lequel il s’exprime avec facilité, clarté et élégance. Quand il manifeste son désir d’entrer dans les ordres en 1886, on l’envoie au séminaire français de Rome où il se lie d’amitié avec Rafael Merry del Val, le futur secrétaire d’Etat de saint Pie X. Ordonné prêtre le 21 décembre 1889, il est nommé vicaire à la cathédrale de Nîmes. Pendant sept ans, il s’y fait apprécier par ses talents d’orateur, sa générosité et son attention aux pauvres, son affabilité et sa jovialité. Le nouvel évêque de Nîmes, Mgr Béguinot en fit son secrétaire particulier, en lui ajoutant bientôt la fonction de secrétaire général de l’évêché et le titre de chanoine honoraire. Le 20 novembre 1899, il devient chanoine prébendé et le 12 mars 1901, vicaire général honoraire et bientôt titulaire, le 16 octobre 1902. De ses deniers, il maintient vaille que vaille la possibilité d’un enseignement libre malgré les destructions de la politique de M Combes, en finançant l’Institut Fénelon.

Jean-Charles Arnal du Curel naît au Vigan (Gard), le 28 juin 1858, d’une vieille famille cévenole dont les origines connues remontent au XIIème siècle. Jean Arnal (1707-1790), son arrière-grand-père, avait acquis le domaine du Curel, petite seigneurie située sur la commune d'Alzon, qui complètera le patronyme familial à partir de 1862. Son père, Jean-François, est conservateur des Hypothèques, il avait épousé en 1844 Cléone Rigal, fille d’un riche avocat viganais. Jean-Charles est baptisé le 1er juillet 1858, son parrain est son frère Ernest, de onze ans son aîné, et sa marraine, Françoise Rigal, sa grand-mère. Il n’a que six ans quand meurt son père. Sa mère, liée à son compatriote, le Vénérable Père Emmanuel d’Alzon (le fondateur des Assomptionnistes), le seconde dans sa fondation des Oblates de l’Assomption. Jean-Charles ne manque pas de bénéficier de l’ascendant de cette personnalité qui fréquente la maison. Et c’est tout naturellement, qu’après l’école communale du Vigan, il entrera à 12 ans comme pensionnaire au collège de l’Assomption de Nîmes où il pourra profiter de la protection de son supérieur. Après le baccalauréat, il suit des études de droit à Montpellier, et, muni de son diplôme, occupe plusieurs postes d'attaché de préfecture. Conjointement il fonde avec son frère et trois prêtres cévenols un journal de défense religieuse et sociale intitulé « Le Viganais » dans lequel il s’exprime avec facilité, clarté et élégance. Quand il manifeste son désir d’entrer dans les ordres en 1886, on l’envoie au séminaire français de Rome où il se lie d’amitié avec Rafael Merry del Val, le futur secrétaire d’Etat de saint Pie X. Ordonné prêtre le 21 décembre 1889, il est nommé vicaire à la cathédrale de Nîmes. Pendant sept ans, il s’y fait apprécier par ses talents d’orateur, sa générosité et son attention aux pauvres, son affabilité et sa jovialité. Le nouvel évêque de Nîmes, Mgr Béguinot en fit son secrétaire particulier, en lui ajoutant bientôt la fonction de secrétaire général de l’évêché et le titre de chanoine honoraire. Le 20 novembre 1899, il devient chanoine prébendé et le 12 mars 1901, vicaire général honoraire et bientôt titulaire, le 16 octobre 1902. De ses deniers, il maintient vaille que vaille la possibilité d’un enseignement libre malgré les destructions de la politique de M Combes, en finançant l’Institut Fénelon.  Le 2 octobre 1903, sur la suggestion du nouveau secrétaire d’Etat, le chanoine Arnal est nommé évêque de Monaco et sacré le 8 novembre suivant dans la cathédrale de Nimes par Mgr Béguinot. Installé désormais dans une situation autrement enviable que celle de ses confrères français en butte à la montée de l'anticléricalisme, jouissant d'une fortune personnelle non négligeable, il continue d'aider ses oeuvres nîmoises et méritera à sa mort, selon le Journal de Monaco "le titre de Père des pauvres". Il exprimait un jour à Mgr Guillibert, évêque de Fréjus, la motivation profonde qui l’animait et auquel il consacra tous les moyens qui étaient les siens : « On croit que je me plais à cette vie large : ici, c’est le plus sérieux des apostolats : je réunis tous ces gens pour mieux les unir, pour les tourner vers Dieu et vers les œuvres de bien ». Malade depuis deux ans et revenu se reposer à Nîmes au mois de mai 1915, "le bon Monsieur du Curel" y meurt le 5 juin, à moins de 57 ans. Au service de quarantaine célébré à Monaco, Mgr Guillibert (qui l’avait fait chanoine d’honneur de Fréjus en 1912) prononce le 8 juillet l’éloge du défunt, décrivant l’impulsion qu’il avait donnée à son diocèse en développant la vie religieuse, en amplifiant les œuvres, en créant une nouvelle paroisse et en appelant les fidèles à l’apostolat et à la charité, et faisant surtout ressortir sa grande bonté, sa courtoisie et sa bienveillance envers tous.

Le 2 octobre 1903, sur la suggestion du nouveau secrétaire d’Etat, le chanoine Arnal est nommé évêque de Monaco et sacré le 8 novembre suivant dans la cathédrale de Nimes par Mgr Béguinot. Installé désormais dans une situation autrement enviable que celle de ses confrères français en butte à la montée de l'anticléricalisme, jouissant d'une fortune personnelle non négligeable, il continue d'aider ses oeuvres nîmoises et méritera à sa mort, selon le Journal de Monaco "le titre de Père des pauvres". Il exprimait un jour à Mgr Guillibert, évêque de Fréjus, la motivation profonde qui l’animait et auquel il consacra tous les moyens qui étaient les siens : « On croit que je me plais à cette vie large : ici, c’est le plus sérieux des apostolats : je réunis tous ces gens pour mieux les unir, pour les tourner vers Dieu et vers les œuvres de bien ». Malade depuis deux ans et revenu se reposer à Nîmes au mois de mai 1915, "le bon Monsieur du Curel" y meurt le 5 juin, à moins de 57 ans. Au service de quarantaine célébré à Monaco, Mgr Guillibert (qui l’avait fait chanoine d’honneur de Fréjus en 1912) prononce le 8 juillet l’éloge du défunt, décrivant l’impulsion qu’il avait donnée à son diocèse en développant la vie religieuse, en amplifiant les œuvres, en créant une nouvelle paroisse et en appelant les fidèles à l’apostolat et à la charité, et faisant surtout ressortir sa grande bonté, sa courtoisie et sa bienveillance envers tous.