Joseph-Clair Reyne (1824-1872)

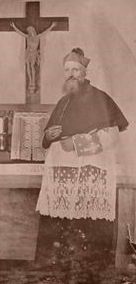

Joseph-Clair Reyne naît à Valensole le 2 janvier 1824 et sa carrière semble déjà écrite puisqu’il voit le jour dans une caserne : son père, Martin, chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur, est en effet gendarme de la brigade de la ville et y réside avec son épouse, Marguerite Jourdan. Cependant une autre vocation germe très tôt en son cœur puisqu'après avoir étudié au collège de Manosque, il entre à dix-sept ans au grand séminaire de Digne dont le supérieur est alors le chanoine Jordany. L'abbé Reyne sera ordonné prêtre pour le diocèse de Digne le 17 juin 1848 par Mgr Sibour. Devenu évêque de Fréjus en 1855, Mgr Jordany lui octroiera la mozette de chanoine honoraire en 1856. L’abbé Reyne exerce d’abord son ministère à Valensole puis à Reillanne, mais le 1er mars 1853, il entre au service de l’aumônerie de la Marine : en 1854 il est sur le Jupiter lors du bombardement de Sébastopol.

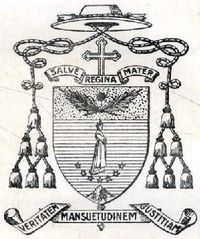

Joseph-Clair Reyne naît à Valensole le 2 janvier 1824 et sa carrière semble déjà écrite puisqu’il voit le jour dans une caserne : son père, Martin, chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur, est en effet gendarme de la brigade de la ville et y réside avec son épouse, Marguerite Jourdan. Cependant une autre vocation germe très tôt en son cœur puisqu'après avoir étudié au collège de Manosque, il entre à dix-sept ans au grand séminaire de Digne dont le supérieur est alors le chanoine Jordany. L'abbé Reyne sera ordonné prêtre pour le diocèse de Digne le 17 juin 1848 par Mgr Sibour. Devenu évêque de Fréjus en 1855, Mgr Jordany lui octroiera la mozette de chanoine honoraire en 1856. L’abbé Reyne exerce d’abord son ministère à Valensole puis à Reillanne, mais le 1er mars 1853, il entre au service de l’aumônerie de la Marine : en 1854 il est sur le Jupiter lors du bombardement de Sébastopol.  Il est nommé chevalier de la Légion d’honneur le 29 décembre 1855, il embarque sur La Bretagne dont il est aumônier et sera promu officier de la Légion d’honneur le 9 août 1858. En 1863-64 il sert sur le Montebello et devient aumônier supérieur le 1er mars 1865. Il a l’occasion d’effectuer deux campagnes en Islande. Le 1er janvier 1869, il est aumônier de l’Escadre d’évolutions. Il est nommé évêque de Guadeloupe et Basse-Terre le 21 mars 1870 et reçoit la consécration épiscopale dans l’église Saint-Louis-des-Français à Rome le 18 avril suivant. Son élévation à l’épiscopat lui fit alors prendre place parmi les chanoines d’honneur de Fréjus (il l'était aussi des cathédrales de Digne, de Vannes, d'Angers et de Nevers). Mgr Reyne participe au concile du Vatican puis s’embarque pour son diocèse où il arrive le 22 février 1871. Le 18 juillet de la même année, un incendie ravage la ville de Pointe-à-Pitre, qui le pousse à partir en France pour quêter des subsides afin d’aider à la reconstruction de la ville et soulager les sinistrés. Quand il revient après sept mois, il est terrassé par un accès de fièvre et meurt le 14 novembre 1872.

Il est nommé chevalier de la Légion d’honneur le 29 décembre 1855, il embarque sur La Bretagne dont il est aumônier et sera promu officier de la Légion d’honneur le 9 août 1858. En 1863-64 il sert sur le Montebello et devient aumônier supérieur le 1er mars 1865. Il a l’occasion d’effectuer deux campagnes en Islande. Le 1er janvier 1869, il est aumônier de l’Escadre d’évolutions. Il est nommé évêque de Guadeloupe et Basse-Terre le 21 mars 1870 et reçoit la consécration épiscopale dans l’église Saint-Louis-des-Français à Rome le 18 avril suivant. Son élévation à l’épiscopat lui fit alors prendre place parmi les chanoines d’honneur de Fréjus (il l'était aussi des cathédrales de Digne, de Vannes, d'Angers et de Nevers). Mgr Reyne participe au concile du Vatican puis s’embarque pour son diocèse où il arrive le 22 février 1871. Le 18 juillet de la même année, un incendie ravage la ville de Pointe-à-Pitre, qui le pousse à partir en France pour quêter des subsides afin d’aider à la reconstruction de la ville et soulager les sinistrés. Quand il revient après sept mois, il est terrassé par un accès de fièvre et meurt le 14 novembre 1872.

On consultera à son sujet le livre de Jean Dieudé et Marie-Madeleine Viré : Monseigneur Joseph-Clair Reyne, 1824-1872 : prêtre bas-alpin, aumônier de la Marine, évêque de Basse-Terre (Guadeloupe), Digne, 2007.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

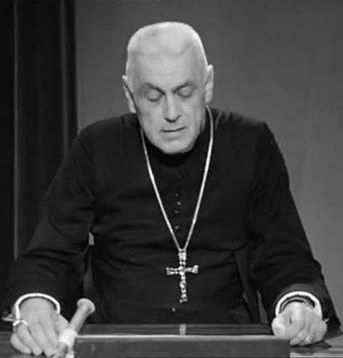

Maurice Feltin naît le 5 mai 1883 à Delle, au Territoire de Belfort, fils de Charles et de Marie Haas. Après des études classiques chez les bénédictins de Mariastein réfugiés à Delle, puis chez les jésuites de Lyon, il reçoit sa formation philosophique et théologique au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Ordonné prêtre le 3 juillet 1909 pour le diocèse de Besançon, il est vicaire de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Besançon jusqu'à la Première Guerre mondiale, pendant laquelle il sert comme sergent brancardier. Il reçoit outre la Médaille militaire et la Croix de guerre, la Légion d’honneur. Après la guerre, il est curé-doyen de Giromagny (Vosges) de 1919 à 1925, puis curé de Sainte Marie-Madeleine de Besançon de 1925 à 1927. Le 19 décembre 1927, Pie XI le nomme évêque de Troyes, il est sacré le 11 mars 1928. Dans ce diocèse, il érigera canoniquement les Dominicaines missionnaires des campagnes. Le 16 août 1932, il est promu archevêque de Sens, puis le 16 décembre 1935, archevêque de Bordeaux. Enfin, le 15 août 1949, il est nommé archevêque de Paris et reçoit le chapeau de cardinal le 12 janvier 1953 avec le titre presbytéral de Santa-Maria-della-Pace.

Maurice Feltin naît le 5 mai 1883 à Delle, au Territoire de Belfort, fils de Charles et de Marie Haas. Après des études classiques chez les bénédictins de Mariastein réfugiés à Delle, puis chez les jésuites de Lyon, il reçoit sa formation philosophique et théologique au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Ordonné prêtre le 3 juillet 1909 pour le diocèse de Besançon, il est vicaire de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Besançon jusqu'à la Première Guerre mondiale, pendant laquelle il sert comme sergent brancardier. Il reçoit outre la Médaille militaire et la Croix de guerre, la Légion d’honneur. Après la guerre, il est curé-doyen de Giromagny (Vosges) de 1919 à 1925, puis curé de Sainte Marie-Madeleine de Besançon de 1925 à 1927. Le 19 décembre 1927, Pie XI le nomme évêque de Troyes, il est sacré le 11 mars 1928. Dans ce diocèse, il érigera canoniquement les Dominicaines missionnaires des campagnes. Le 16 août 1932, il est promu archevêque de Sens, puis le 16 décembre 1935, archevêque de Bordeaux. Enfin, le 15 août 1949, il est nommé archevêque de Paris et reçoit le chapeau de cardinal le 12 janvier 1953 avec le titre presbytéral de Santa-Maria-della-Pace.  Durant son pontificat, obligé à des choix parfois controversés, le cardinal Feltin s’engagera dans l’apostolat missionnaire en particulier en banlieue et dans les quartiers populaires ; il soutiendra l’Action Catholique et les Prêtres ouvriers dont il accompagnera les vicissitudes de 1954 à 1965. Avec l’aide de son coadjuteur, Mgr Veuillot, il prépare la création des diocèses de Créteil, Nanterre et Saint-Denis, qui sera effective en 1966. Il jouera également un rôle important dans le développement en France de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.). Il participe au conclave de 1958 qui élit Jean XXIII et prend une part active au concile Vatican II où il demande l’introduction des langues vernaculaires dans la liturgie, souhaitant que l’Eglise, sans ruptures inutiles, adopte un langage jugé plus adapté au monde nouveau. Il obtient de résigner sa charge le 1er décembre 1966 et se retire au monastère des Annonciades de Thiais où il meurt le 27 septembre 1975. Il est inhumé dans le caveau des archevêques à Notre-Dame de Paris. C’est lui qui avait donné l’onction épiscopale à Mgr Mazerat en 1958, année où il fut fait chanoine d’honneur de Fréjus, par Mgr Gaudel.

Durant son pontificat, obligé à des choix parfois controversés, le cardinal Feltin s’engagera dans l’apostolat missionnaire en particulier en banlieue et dans les quartiers populaires ; il soutiendra l’Action Catholique et les Prêtres ouvriers dont il accompagnera les vicissitudes de 1954 à 1965. Avec l’aide de son coadjuteur, Mgr Veuillot, il prépare la création des diocèses de Créteil, Nanterre et Saint-Denis, qui sera effective en 1966. Il jouera également un rôle important dans le développement en France de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.). Il participe au conclave de 1958 qui élit Jean XXIII et prend une part active au concile Vatican II où il demande l’introduction des langues vernaculaires dans la liturgie, souhaitant que l’Eglise, sans ruptures inutiles, adopte un langage jugé plus adapté au monde nouveau. Il obtient de résigner sa charge le 1er décembre 1966 et se retire au monastère des Annonciades de Thiais où il meurt le 27 septembre 1975. Il est inhumé dans le caveau des archevêques à Notre-Dame de Paris. C’est lui qui avait donné l’onction épiscopale à Mgr Mazerat en 1958, année où il fut fait chanoine d’honneur de Fréjus, par Mgr Gaudel. Joseph-Lucien Giray naît à Chanas (Isère) le 21 mars 1864, fils de Lucien Giray et de Justine Pillon. Après de brillantes études au petit-séminaire du Rondeau, puis au grand séminaire de Grenoble et à la Faculté catholique des Lettres de Lyon, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Grenoble le 26 mai 1888. D’abord professeur de rhétorique au Rondeau (près de Grenoble), puis curé de Ville-sous-Anjou, il fut appelé comme recteur du sanctuaire de Notre-Dame de la Salette. En 1911, Mgr Maurin le choisit pour vicaire général avec Mgr Berthoin, plus tard appelé comme évêque d’Autun.

Joseph-Lucien Giray naît à Chanas (Isère) le 21 mars 1864, fils de Lucien Giray et de Justine Pillon. Après de brillantes études au petit-séminaire du Rondeau, puis au grand séminaire de Grenoble et à la Faculté catholique des Lettres de Lyon, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Grenoble le 26 mai 1888. D’abord professeur de rhétorique au Rondeau (près de Grenoble), puis curé de Ville-sous-Anjou, il fut appelé comme recteur du sanctuaire de Notre-Dame de la Salette. En 1911, Mgr Maurin le choisit pour vicaire général avec Mgr Berthoin, plus tard appelé comme évêque d’Autun.  En 1917, il est admis à l’académie delphinale. Nommé, le 15 février 1918, évêque de Cahors, il est sacré le 1er mai par le cardinal Maurin devenu archevêque de Lyon. Il n’oubliera pas pour autant Notre-Dame de La Salette qui illustre ses armes, puisqu’il publie en 1921 une vaste enquête en deux volumes sur le pèlerinage et les miracles opérés en ce haut-lieu isérois. Durant près de vingt ans, Mgr Giray sera un vigilant Pasteur de l’Eglise et un mainteneur des traditions de l’humanisme chrétien. En 1935, il publie une lettre pastorale à l’occasion du sixième centenaire de la mort de Jean XXII. Il résigne sa charge le 13 février 1936 et reçoit alors le titre d’évêque de Lycopolis puis, le 14 avril 1938, celui d’archevêque de Selymbria. Il meurt à Vaylats (Lot) le 3 mars 1939. Il avait été fait chanoine d’honneur de Fréjus par Mgr Simeone en 1929.

En 1917, il est admis à l’académie delphinale. Nommé, le 15 février 1918, évêque de Cahors, il est sacré le 1er mai par le cardinal Maurin devenu archevêque de Lyon. Il n’oubliera pas pour autant Notre-Dame de La Salette qui illustre ses armes, puisqu’il publie en 1921 une vaste enquête en deux volumes sur le pèlerinage et les miracles opérés en ce haut-lieu isérois. Durant près de vingt ans, Mgr Giray sera un vigilant Pasteur de l’Eglise et un mainteneur des traditions de l’humanisme chrétien. En 1935, il publie une lettre pastorale à l’occasion du sixième centenaire de la mort de Jean XXII. Il résigne sa charge le 13 février 1936 et reçoit alors le titre d’évêque de Lycopolis puis, le 14 avril 1938, celui d’archevêque de Selymbria. Il meurt à Vaylats (Lot) le 3 mars 1939. Il avait été fait chanoine d’honneur de Fréjus par Mgr Simeone en 1929. René-Marie Graffin est né au château des Touches, à Pontvallain (Sarthe), le 6 mai 1899, fils de Marc Graffin et d’Alice Wetthnall. Son oncle paternel, Mgr René-Léger-Marie Graffin (1858-1941), ablégat auprès du cardinal Labouré son ami, Prélat de Sa Sainteté le pape Léon XIII, est professeur à l’Institut catholique de Paris, chevalier de la Légion d’honneur, orientaliste fondateur de la Revue de l’Orient chrétien (1896) et de la Patrologia Orientalis (1899). Notre René fit ses études au collège Saint-Jean de Béthune à Versailles. Désirant être missionnaire, le jeune bachelier souhaite s’orienter vers les Missions Etrangères de Paris, mais le chauffeur de taxi qui le conduit le mène par erreur chez les Spiritains de la rue Lhomond… Ainsi sa vie prendra-t-elle une orientation nouvelle : il sera religieux. Après son noviciat et son scolasticat, il fit son service militaire en Syrie. Ordonné prêtre dans la congrégation du Saint-Esprit le 28 octobre 1925, il fut envoyé en mission au Cameroun où il débarqua le 26 septembre 1926 avec deux autres missionnaires. Il s’y révéla un confesseur expérimenté et un prédicateur écouté : il avait rapidement maîtrisé la langue seconds et fit publier par les soins de son oncle une grammaire ewondo et son lexique.

René-Marie Graffin est né au château des Touches, à Pontvallain (Sarthe), le 6 mai 1899, fils de Marc Graffin et d’Alice Wetthnall. Son oncle paternel, Mgr René-Léger-Marie Graffin (1858-1941), ablégat auprès du cardinal Labouré son ami, Prélat de Sa Sainteté le pape Léon XIII, est professeur à l’Institut catholique de Paris, chevalier de la Légion d’honneur, orientaliste fondateur de la Revue de l’Orient chrétien (1896) et de la Patrologia Orientalis (1899). Notre René fit ses études au collège Saint-Jean de Béthune à Versailles. Désirant être missionnaire, le jeune bachelier souhaite s’orienter vers les Missions Etrangères de Paris, mais le chauffeur de taxi qui le conduit le mène par erreur chez les Spiritains de la rue Lhomond… Ainsi sa vie prendra-t-elle une orientation nouvelle : il sera religieux. Après son noviciat et son scolasticat, il fit son service militaire en Syrie. Ordonné prêtre dans la congrégation du Saint-Esprit le 28 octobre 1925, il fut envoyé en mission au Cameroun où il débarqua le 26 septembre 1926 avec deux autres missionnaires. Il s’y révéla un confesseur expérimenté et un prédicateur écouté : il avait rapidement maîtrisé la langue seconds et fit publier par les soins de son oncle une grammaire ewondo et son lexique.  Après cinq années de ministère à Yaoundé et ses environs, il fut nommé évêque coadjuteur de Mgr Vogt, vicaire apostolique de Yaoundé, le 14 décembre 1931, avec le titre d’évêque de Mosynopolis. A 32 ans, il est l’un des plus jeunes évêques du monde. Le

Après cinq années de ministère à Yaoundé et ses environs, il fut nommé évêque coadjuteur de Mgr Vogt, vicaire apostolique de Yaoundé, le 14 décembre 1931, avec le titre d’évêque de Mosynopolis. A 32 ans, il est l’un des plus jeunes évêques du monde. Le 19 mars 1932, il reçoit l’ordination épiscopale à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Onze ans plus tard, il prenait les rênes du vicariat apostolique de Yaoundé, à la suite du décès de Mgr Vogt, le 4 mars 1943. En 1949, Mgr Marcel Lefebvre, délégué apostolique, vint à Yaoundé présider une assemblée des vicaires apostoliques du Cameroun ; à cette occasion fut suggérée la démission de Mgr Graffin dont le clergé local ne se sentait pas aimé. Un auxiliaire camerounais lui fut donc donné quelques années plus tard en la personne de l’abbé Paul Etoga. La détente qui s’ensuivit permit à Mgr Graffin d’être nommé archevêque de Yaoundé le 14 septembre 1955 lorsque fut établie la hiérarchie ecclésiastique en Afrique. Mais la présence de cet évêque français, au comportement jugé autoritaire était de moins en moins bien supportée, ainsi dut-il résigner sa charge le 6 septembre 1961 pour céder la place au camerounais Jean Zoa. De retour en France avec le titre d’évêque de Misthia, Mgr Graffin donna des cours de morale au séminaire colonial installé à la Croix-Valmer. Lorsque le séminaire ferma ses portes, il resta comme supérieur de la maison devenue centre d’accueil sacerdotal et maison de repos. Il y reçut le titre de chanoine d’honneur de Fréjus en 1964. C’est dans cette dernière fonction que la maladie vint le surprendre. Il partit le 6 avril 1967 à Paris où on décela un cancer généralisé, il voulut alors mourir parmi ses confrères et fut transféré à Chevilly où il s’éteint le 16 avril 1967.

19 mars 1932, il reçoit l’ordination épiscopale à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Onze ans plus tard, il prenait les rênes du vicariat apostolique de Yaoundé, à la suite du décès de Mgr Vogt, le 4 mars 1943. En 1949, Mgr Marcel Lefebvre, délégué apostolique, vint à Yaoundé présider une assemblée des vicaires apostoliques du Cameroun ; à cette occasion fut suggérée la démission de Mgr Graffin dont le clergé local ne se sentait pas aimé. Un auxiliaire camerounais lui fut donc donné quelques années plus tard en la personne de l’abbé Paul Etoga. La détente qui s’ensuivit permit à Mgr Graffin d’être nommé archevêque de Yaoundé le 14 septembre 1955 lorsque fut établie la hiérarchie ecclésiastique en Afrique. Mais la présence de cet évêque français, au comportement jugé autoritaire était de moins en moins bien supportée, ainsi dut-il résigner sa charge le 6 septembre 1961 pour céder la place au camerounais Jean Zoa. De retour en France avec le titre d’évêque de Misthia, Mgr Graffin donna des cours de morale au séminaire colonial installé à la Croix-Valmer. Lorsque le séminaire ferma ses portes, il resta comme supérieur de la maison devenue centre d’accueil sacerdotal et maison de repos. Il y reçut le titre de chanoine d’honneur de Fréjus en 1964. C’est dans cette dernière fonction que la maladie vint le surprendre. Il partit le 6 avril 1967 à Paris où on décela un cancer généralisé, il voulut alors mourir parmi ses confrères et fut transféré à Chevilly où il s’éteint le 16 avril 1967.

Marc-Armand Lallier nait le 3 décembre 1906 à Paris, fils de Joseph Lallier et de Louise Blanchet. Il fait ses études secondaires au Lycée Condorcet et obtient son baccalauréat en 1923 ; dès 1920, il s’engage dans le scoutisme duquel il restera proche toute sa vie. Il prépare ensuite sa licence en droit pendant trois ans. Après son service militaire (1926-1927), il entre au séminaire Saint-Sulpice, à Paris. Ordonné prêtre le 29 juin 1932, il est tout de suite nommé directeur au séminaire Saint-Sulpice. Quatre ans plus tard il devient aumônier des étudiants catholiques à la Cité Universitaire de Paris. À la suite de la déclaration de guerre, le lieutenant Lallier est mobilisé. Fait prisonnier, il parvient à s'évader et rejoint Paris occupé en 1940 où il est nommé sous-directeur des Œuvres diocésaines par le cardinal Suhard. En 1941, âgé de moins de 35 ans, il devient supérieur du petit séminaire de Paris situé à Conflans où il accueillera le jeune Jean-Marie Lustiger. Il est nommé évêque de Nancy le 26 septembre 1949 et ordonné le 28 octobre suivant. Il reste sept ans dans le diocèse de Nancy. Le 28 septembre 1956, il est appelé à être archevêque de Marseille. Il participe aux trois sessions du concile Vatican II et fait partie de la Commission de la

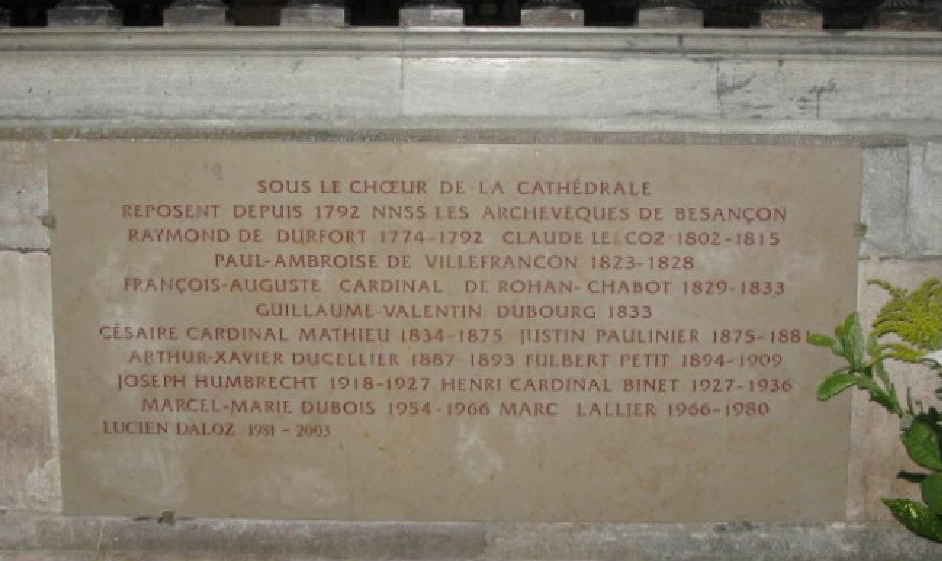

Marc-Armand Lallier nait le 3 décembre 1906 à Paris, fils de Joseph Lallier et de Louise Blanchet. Il fait ses études secondaires au Lycée Condorcet et obtient son baccalauréat en 1923 ; dès 1920, il s’engage dans le scoutisme duquel il restera proche toute sa vie. Il prépare ensuite sa licence en droit pendant trois ans. Après son service militaire (1926-1927), il entre au séminaire Saint-Sulpice, à Paris. Ordonné prêtre le 29 juin 1932, il est tout de suite nommé directeur au séminaire Saint-Sulpice. Quatre ans plus tard il devient aumônier des étudiants catholiques à la Cité Universitaire de Paris. À la suite de la déclaration de guerre, le lieutenant Lallier est mobilisé. Fait prisonnier, il parvient à s'évader et rejoint Paris occupé en 1940 où il est nommé sous-directeur des Œuvres diocésaines par le cardinal Suhard. En 1941, âgé de moins de 35 ans, il devient supérieur du petit séminaire de Paris situé à Conflans où il accueillera le jeune Jean-Marie Lustiger. Il est nommé évêque de Nancy le 26 septembre 1949 et ordonné le 28 octobre suivant. Il reste sept ans dans le diocèse de Nancy. Le 28 septembre 1956, il est appelé à être archevêque de Marseille. Il participe aux trois sessions du concile Vatican II et fait partie de la Commission de la discipline des sacrements en tant que membre élu par l'assemblée. Le 26 août 1966, il est transféré à l’archevêché de Besançon. Il participera au processus de création du nouveau diocèse de Belfort-Montbéliard qui sera érigé en 1979 par démembrement de celui de Besançon. Monseigneur Lallier résigne sa charge le 6 mars 1980, à l’âge de 73 ans. Il meurt à Paris le 11 janvier 1988. Il est enterré aux côtés ses prédécesseurs dans la crypte de la cathédrale de Besançon. Il était Grand officier de l’Ordre du Saint-Sépulcre et chanoine d’honneur de Fréjus depuis 1953.

discipline des sacrements en tant que membre élu par l'assemblée. Le 26 août 1966, il est transféré à l’archevêché de Besançon. Il participera au processus de création du nouveau diocèse de Belfort-Montbéliard qui sera érigé en 1979 par démembrement de celui de Besançon. Monseigneur Lallier résigne sa charge le 6 mars 1980, à l’âge de 73 ans. Il meurt à Paris le 11 janvier 1988. Il est enterré aux côtés ses prédécesseurs dans la crypte de la cathédrale de Besançon. Il était Grand officier de l’Ordre du Saint-Sépulcre et chanoine d’honneur de Fréjus depuis 1953.