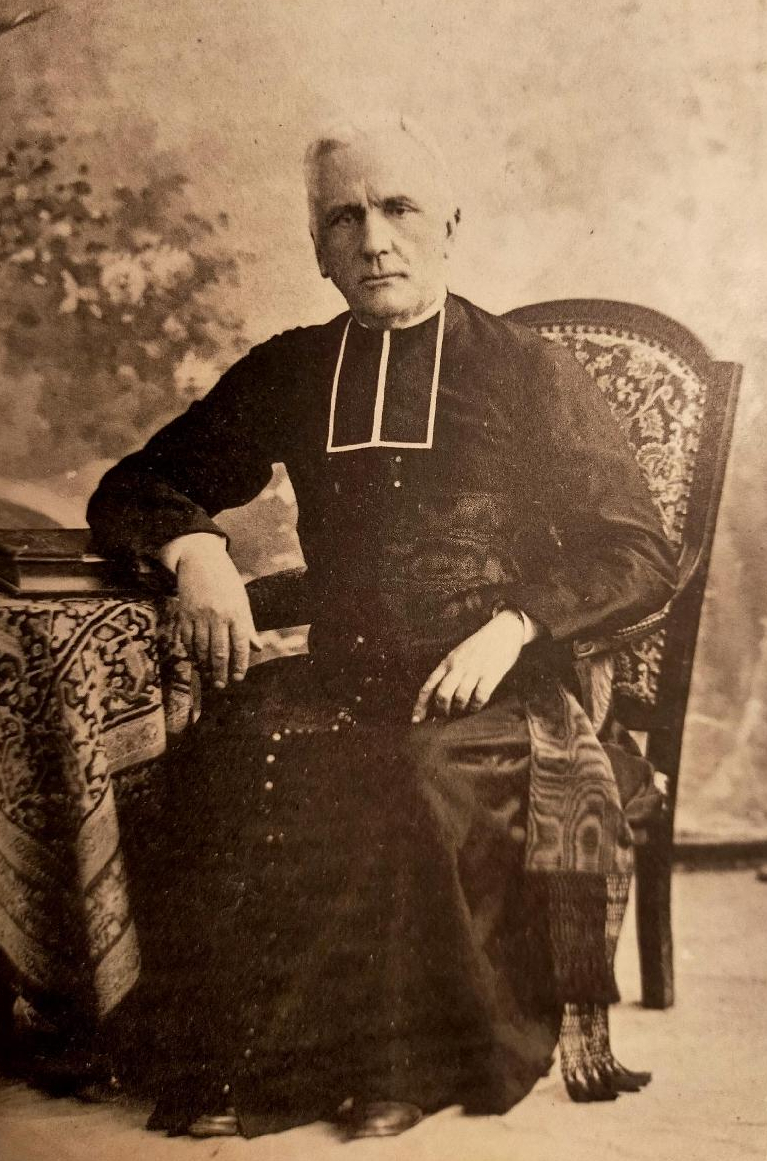

Léopold Besson (1839-1921)

Léopold-Alexandre Besson naît à Hyères le 3 mars 1839, de Jean Antoine-Ferdinand Besson, perruquier, et de Rose-Scholastique Arnaud. Le jeune homme donna dès ses premières études l’impression d’une volonté tenace et persévérante. Toujours parmi les premiers de classe au Petit et au Grand séminaire, il garda toujours le goût des études ecclésiastiques. Professeur au petit séminaire de Brignoles en 1863, il fut ordonné prêtre à Saint-Maximin en 1865 et célébra sa première messe à la Sainte-Baume. Il fut d’abord vicaire dans plusieurs paroisses du diocèse : Bandol en 1867, Ollioules en 1872, Draguignan en 1875, où il montra une application admirable aux devoirs de sa tâche, particulièrement dans l’accompagnement des malades et la prière pour les morts ainsi que dans l’éveil des vocations sacerdotales (il fit entrer six jeunes gens au séminaire). En 1890, il est nommé curé des Arcs où il présida à la restauration du corps de sainte Roseline et sa translation dans sa nouvelle châsse en 1894 devant vingt mille pèlerins. Pour l'anecdote, il fut condamné à 2 francs d'amende en juillet 1896 pour contravention à un arrêté municipal interdisant les processions sur la voie publique. Il fut ensuite nommé curé de Lorgues en 1897, où le nouvel évêque, Mgr Arnaud, vint lui remettre le camail de chanoine honoraire en 1900 il était en outre chanoine honoraire de La Rochelle depuis 1898). Il dut faire face au départ des Frères de St-Gabriel et défendre les droits de l’Eglise sans cesse menacés avec un courage intrépide, n’hésitant pas à soutenir plusieurs procès, malgré un caractère des plus pacifiques. Il trouva dans l’étude et la liturgie la source de sa force et son repos. Sa vive piété le poussait à entreprendre toujours à pied des pèlerinages aux lieux saints qui lui étaient chers : locaux comme Saint-Maximin et la Sainte-Baume où il se rendait chaque année ou Notre-Dame de Consolation à Hyères, mais aussi beaucoup plus éloignés comme La Salette où il se rendit à deux reprises.

Voyant ses forces décliner, il accepta un pro-curé, l’abbé Théodore Salomon, pour l’assister à partir d’octobre 1920. L’année suivante, il se résolut à poser sa démission au mois de septembre. Il s’alita le 30 octobre, reçut les derniers sacrements dans un abandon total à la volonté du Seigneur et mourut à Lorgues le 16 novembre 1921. Ses funérailles furent célébrées à Lorgues le vendredi 18 novembre et il y fut inhumé au caveau des curés, à l’ombre de la grande croix.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.