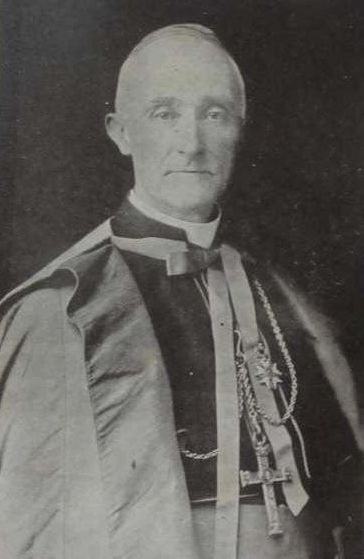

Mgr Gabriel Piguet (1887-1952), chanoine d’honneur

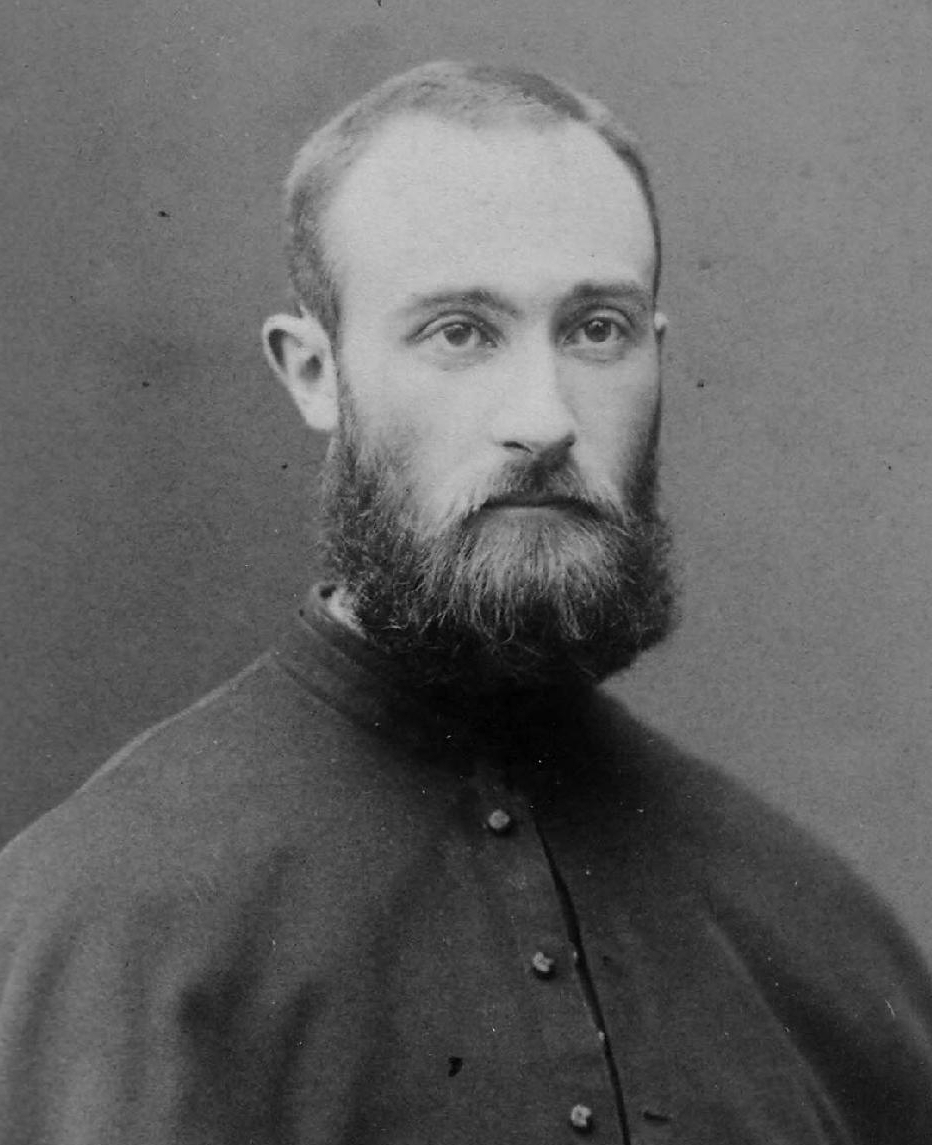

Emmanuel-Joseph-Gabriel Piguet naît le 24 février 1887 à Mâcon, fils de Théodore Piguet, négociant et de Catherine Descombes. Le jeune Gabriel fait d'abord ses études au collège jésuite de Notre-Dame de Mongré à Villefranche-sur-Saône, et entre au séminaire de Saint-Sulpice à Paris en 1904. Il est ordonné prêtre le 2 juillet 1910 pour le diocèse d’Autun. Il va poursuivre ses études à Rome d’où il rentre avec un doctorat de théologie. En 1912, Gabriel Piguet est nommé vicaire à la cathédrale d’Autun. Pendant la Première Guerre mondiale, le jeune prêtre est mobilisé comme brancardier. En septembre 1915, il reçoit une balle qu'il gardera dans la colonne vertébrale toute sa vie. Cette blessure lui vaut d'être réformé en 1917. Il retourne alors à Autun et s'investit dans l'Action catholique auprès des jeunes, qu’il développera quand il sera nommé vicaire général. Le 7 décembre 1933, il est appelé à devenir évêque de Clermont. Il reçoit l’ordination épiscopale le 27 février 1934. Là encore, il développe l'Action catholique, et la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.), s'inscrivant dans le mouvement de l'Église catholique de reconquête du monde ouvrier, notamment représenté par les usines Michelin. Lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale, Mgr Piguet se conduit en évêque ardemment patriote, en s’adressant aux séminaristes : « Aujourd'hui, le service de la France unanime contre la tyrannie nazie devenue l'allié de la barbarie bolchevique, a appelé un grand nombre d'entre vous sous les drapeaux. Une fois de plus, la cause du droit, de la liberté de la paix, de la civilisation chrétienne a pour champion la France et ses alliés. » Ancien combattant, l’évêque s’investit naturellement dans la Légion française des combattants puis se montrera plus discret après la mise en garde du nonce Mgr Valerio Valeri auprès des prélats et ecclésiastiques. Dès 1940, l’évêque demande aux institutions religieuses du diocèse de cacher des enfants juifs (il recevra à titre posthume la médaille des « Justes parmi les nations », le 22 juin 2001). Il ordonne évêque Mgr Gaudel le 1er décembre 1941 dans la cathédrale de sa ville où s’était réfugié le séminaire universitaire de Strasbourg. A l'été 1942, Mgr Gaudel voulant témoigner son attachement aux vénérés prélats qu'il avait particulièrement connus avant sa nomination à l'évêché de Fréjus pria Mgr Piguet de qui il avait reçu la plénitude du sacerdoce, ainsi que NN. SS. Ruch, Fleury et Heintz de bien vouloir accepter le titre de chanoines d'honneur de sa cathédrale. Convoqué par la Gestapo le 28 mai 1944, Mgr Piguet est arrêté le jour de la Pentecôte devant sa cathédrale pleine de fidèles ébahis, alors qu’il allait y célébrer la messe pontificale. Il est déporté au Struthof puis à Dachau. Dans la nuit du 17 décembre 1944, au petit matin, l'impensable se produit. Au nez et à la barbe des nazis, dans ce camp de la mort dont certains survivants diront en témoignage « qu’il était interdit à Dieu d'entrer », Mgr Piguet, vêtu de ses habits pontificaux, incroyablement confectionnés par des complices de misère dans le camp de Dachau, procède à l’ordination sacerdotale de Karl Leisner, jeune diacre allemand, soufrant de tuberculose, déporté pour ne pas s'être indigné de l'attentat manqué contre Hitler à Munich. Le nouveau prêtre pourra dire sa première messe le 26 décembre 1944 et mourra le 12 août 1945, peu après avoir été libéré ; il a été béatifié en 1992. C’est le 14 mai 1945 que Mgr Piguet peut rentrer à Clermont-Ferrand où il est accueilli triomphalement par la population. Il meurt à Clermont-Ferrand le 3 juillet 1952. Mgr Gaudel est présent à ses funérailles célébrées le 9 juillet.

Emmanuel-Joseph-Gabriel Piguet naît le 24 février 1887 à Mâcon, fils de Théodore Piguet, négociant et de Catherine Descombes. Le jeune Gabriel fait d'abord ses études au collège jésuite de Notre-Dame de Mongré à Villefranche-sur-Saône, et entre au séminaire de Saint-Sulpice à Paris en 1904. Il est ordonné prêtre le 2 juillet 1910 pour le diocèse d’Autun. Il va poursuivre ses études à Rome d’où il rentre avec un doctorat de théologie. En 1912, Gabriel Piguet est nommé vicaire à la cathédrale d’Autun. Pendant la Première Guerre mondiale, le jeune prêtre est mobilisé comme brancardier. En septembre 1915, il reçoit une balle qu'il gardera dans la colonne vertébrale toute sa vie. Cette blessure lui vaut d'être réformé en 1917. Il retourne alors à Autun et s'investit dans l'Action catholique auprès des jeunes, qu’il développera quand il sera nommé vicaire général. Le 7 décembre 1933, il est appelé à devenir évêque de Clermont. Il reçoit l’ordination épiscopale le 27 février 1934. Là encore, il développe l'Action catholique, et la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.), s'inscrivant dans le mouvement de l'Église catholique de reconquête du monde ouvrier, notamment représenté par les usines Michelin. Lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale, Mgr Piguet se conduit en évêque ardemment patriote, en s’adressant aux séminaristes : « Aujourd'hui, le service de la France unanime contre la tyrannie nazie devenue l'allié de la barbarie bolchevique, a appelé un grand nombre d'entre vous sous les drapeaux. Une fois de plus, la cause du droit, de la liberté de la paix, de la civilisation chrétienne a pour champion la France et ses alliés. » Ancien combattant, l’évêque s’investit naturellement dans la Légion française des combattants puis se montrera plus discret après la mise en garde du nonce Mgr Valerio Valeri auprès des prélats et ecclésiastiques. Dès 1940, l’évêque demande aux institutions religieuses du diocèse de cacher des enfants juifs (il recevra à titre posthume la médaille des « Justes parmi les nations », le 22 juin 2001). Il ordonne évêque Mgr Gaudel le 1er décembre 1941 dans la cathédrale de sa ville où s’était réfugié le séminaire universitaire de Strasbourg. A l'été 1942, Mgr Gaudel voulant témoigner son attachement aux vénérés prélats qu'il avait particulièrement connus avant sa nomination à l'évêché de Fréjus pria Mgr Piguet de qui il avait reçu la plénitude du sacerdoce, ainsi que NN. SS. Ruch, Fleury et Heintz de bien vouloir accepter le titre de chanoines d'honneur de sa cathédrale. Convoqué par la Gestapo le 28 mai 1944, Mgr Piguet est arrêté le jour de la Pentecôte devant sa cathédrale pleine de fidèles ébahis, alors qu’il allait y célébrer la messe pontificale. Il est déporté au Struthof puis à Dachau. Dans la nuit du 17 décembre 1944, au petit matin, l'impensable se produit. Au nez et à la barbe des nazis, dans ce camp de la mort dont certains survivants diront en témoignage « qu’il était interdit à Dieu d'entrer », Mgr Piguet, vêtu de ses habits pontificaux, incroyablement confectionnés par des complices de misère dans le camp de Dachau, procède à l’ordination sacerdotale de Karl Leisner, jeune diacre allemand, soufrant de tuberculose, déporté pour ne pas s'être indigné de l'attentat manqué contre Hitler à Munich. Le nouveau prêtre pourra dire sa première messe le 26 décembre 1944 et mourra le 12 août 1945, peu après avoir été libéré ; il a été béatifié en 1992. C’est le 14 mai 1945 que Mgr Piguet peut rentrer à Clermont-Ferrand où il est accueilli triomphalement par la population. Il meurt à Clermont-Ferrand le 3 juillet 1952. Mgr Gaudel est présent à ses funérailles célébrées le 9 juillet.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

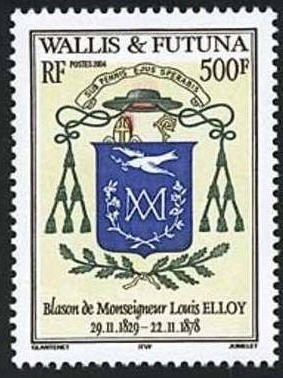

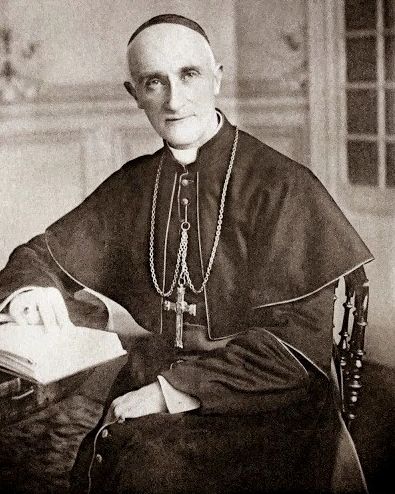

Louis-André Elloy était né à Servigny-les-Raville (diocèse de Metz) le 29 novembre 1829, baptisé le lendemain, septième et dernier enfant au foyer éminemment chrétien de François Elloy et de Barbe Rémy. Il y bénéficia aussi de l’attention et de la première formation de son curé l’abbé Crosse. Au petit séminaire de Metz (transféré bientôt à Montigny), naît en lui l’attrait pour la vie missionnaire : il lit avec avidité les Annales de la Propagation de la foi. Il vit douloureusement la mort de sa mère en 1847 comme une des attaches qu’il fallait rompre pour permettre son départ. Au grand séminaire, il se prépare déjà par la mortification aux épreuves que doit endurer un missionnaire, et prend la décision de s’orienter vers la Société de Marie (Maristes). Avec la bénédiction de son père, il part à Belley pour le noviciat durant lequel il achèvera ses études théologiques. Il y prononce ses vœux le 17 décembre 1852 est reçoit l’ordination sacerdotale le 19 juin 1853. On le destine à la mission de l’Océanie centrale confiée à l’évêque mariste Mgr Pierre-Marie Bataillon. Il s’embarque avec deux confrères à la fin de l’année 1856 et arrive aux îles Samoa qui avaient été annexées au vicariat, après presque huit mois de voyage. C’est dans ces îles qu’il va se donner sans réserve à la mission : Savai’i, Manono, Upolu et Tutuila. Très vite il y reçoit une charge de coordination de l’œuvre missionnaire avec le titre de pro-vicaire. Basé à Apia, il est chargé d’établir à Sydney (Australie) une école qui pourra former catéchistes et clergé autochtone. C’est lors d’un séjour en Australie où il fait notamment imprimer un catéchisme suivi d’un recueil de prières en langue samoane, qu’on lui remet les bulles datées 11 août 1863 qui le nomment évêque titulaire de Tipasa de Mauritanie et coadjuteur du vicaire apostolique de l’Océanie centrale et des Navigateurs. Il est sacré à Apia le 30 novembre 1864 par Mgr Bataillon, qui a obtenu du Saint-Siège d’être assisté non par deux évêques mais par deux prêtres, étant donné la nécessité, les Pères Dubreul et Violette. On lui fait parvenir la crosse de Monseigneur Epalle, mariste, vicaire apostolique de la Mélanésie massacré en 1845. Il accueille sa nouvelle responsabilité comme une charge mais en fait bénéficier la mission qu’il continue de faire croître avec ardeur. Lors d’un nouveau séjour à Sydney, dont l’évêque est absent, il assiste le jeune prince de Condé, Louis d’Orléans, petit-fils de Louis-Philippe qui meurt à 21 ans, le 24 mai 1866 et préside ses funérailles ; on l’appelle aussi à cette occasion pour assister l’évêque de Melbourne au sacre de Mgr Sheil le 15 août 1866, mais il est très vite de retour à Apia que Mgr Bataillon, son supérieur, lui demande de quitter pour visiter le reste du vicariat. Il visitera donc Wallis et Tonga. Pour envisager l’avenir de ces vicariats, il est rappelé en Europe en 1867. Son séjour qui durera de 1868 à 1870 lui permet outre de revoir son village natal et son père, de visiter les maisons de la congrégation et de rendre divers services, depuis l’Irlande jusqu’à Agen privé d’évêque à cause d’un désaccord entre le Saint-Siège et le gouvernement, en passant par la maison de Toulon dont il bénit la nouvelle chapelle du collège le 15 avril 1868 (les maristes installés sur le diocèse depuis 1845 à La Seyne, puis à La Crau (Montbel) avaient établi ensuite une école à Toulon). En 1870, Mgr Jordany lui donne le titre de chanoine d’honneur de sa cathédrale.

Louis-André Elloy était né à Servigny-les-Raville (diocèse de Metz) le 29 novembre 1829, baptisé le lendemain, septième et dernier enfant au foyer éminemment chrétien de François Elloy et de Barbe Rémy. Il y bénéficia aussi de l’attention et de la première formation de son curé l’abbé Crosse. Au petit séminaire de Metz (transféré bientôt à Montigny), naît en lui l’attrait pour la vie missionnaire : il lit avec avidité les Annales de la Propagation de la foi. Il vit douloureusement la mort de sa mère en 1847 comme une des attaches qu’il fallait rompre pour permettre son départ. Au grand séminaire, il se prépare déjà par la mortification aux épreuves que doit endurer un missionnaire, et prend la décision de s’orienter vers la Société de Marie (Maristes). Avec la bénédiction de son père, il part à Belley pour le noviciat durant lequel il achèvera ses études théologiques. Il y prononce ses vœux le 17 décembre 1852 est reçoit l’ordination sacerdotale le 19 juin 1853. On le destine à la mission de l’Océanie centrale confiée à l’évêque mariste Mgr Pierre-Marie Bataillon. Il s’embarque avec deux confrères à la fin de l’année 1856 et arrive aux îles Samoa qui avaient été annexées au vicariat, après presque huit mois de voyage. C’est dans ces îles qu’il va se donner sans réserve à la mission : Savai’i, Manono, Upolu et Tutuila. Très vite il y reçoit une charge de coordination de l’œuvre missionnaire avec le titre de pro-vicaire. Basé à Apia, il est chargé d’établir à Sydney (Australie) une école qui pourra former catéchistes et clergé autochtone. C’est lors d’un séjour en Australie où il fait notamment imprimer un catéchisme suivi d’un recueil de prières en langue samoane, qu’on lui remet les bulles datées 11 août 1863 qui le nomment évêque titulaire de Tipasa de Mauritanie et coadjuteur du vicaire apostolique de l’Océanie centrale et des Navigateurs. Il est sacré à Apia le 30 novembre 1864 par Mgr Bataillon, qui a obtenu du Saint-Siège d’être assisté non par deux évêques mais par deux prêtres, étant donné la nécessité, les Pères Dubreul et Violette. On lui fait parvenir la crosse de Monseigneur Epalle, mariste, vicaire apostolique de la Mélanésie massacré en 1845. Il accueille sa nouvelle responsabilité comme une charge mais en fait bénéficier la mission qu’il continue de faire croître avec ardeur. Lors d’un nouveau séjour à Sydney, dont l’évêque est absent, il assiste le jeune prince de Condé, Louis d’Orléans, petit-fils de Louis-Philippe qui meurt à 21 ans, le 24 mai 1866 et préside ses funérailles ; on l’appelle aussi à cette occasion pour assister l’évêque de Melbourne au sacre de Mgr Sheil le 15 août 1866, mais il est très vite de retour à Apia que Mgr Bataillon, son supérieur, lui demande de quitter pour visiter le reste du vicariat. Il visitera donc Wallis et Tonga. Pour envisager l’avenir de ces vicariats, il est rappelé en Europe en 1867. Son séjour qui durera de 1868 à 1870 lui permet outre de revoir son village natal et son père, de visiter les maisons de la congrégation et de rendre divers services, depuis l’Irlande jusqu’à Agen privé d’évêque à cause d’un désaccord entre le Saint-Siège et le gouvernement, en passant par la maison de Toulon dont il bénit la nouvelle chapelle du collège le 15 avril 1868 (les maristes installés sur le diocèse depuis 1845 à La Seyne, puis à La Crau (Montbel) avaient établi ensuite une école à Toulon). En 1870, Mgr Jordany lui donne le titre de chanoine d’honneur de sa cathédrale.  C’est aussi le concile du Vatican qui le retient et où il interviendra plusieurs fois et apportera un soutien appuyé au dogme de l’infaillibilité pontificale : « Je ne quitterai pas Rome avant d’avoir donné mon vote à cette vérité, pour laquelle je voudrais verser mon sang. Du reste, quelle figure ferais-je en face de nos ministres protestants, si je retournais avant que cette grande question fût tranchée ? » Il s’exprime encore avec fougue dans une lettre publiée par l’Univers au sujet de la participation au concile des vicaires apostoliques, insidieusement suspectés par les gallicans d’être aux ordres de la congrégation de la Propagande. Pour clarifier sa situation il est nommé en 1870 administrateur apostolique de l’«Archipel des Navigateurs » comme on appelait alors les îles Samoa. Le retour est douloureux : la guerre l’empêche de revoir les siens dont il est sans nouvelles, le pape est captif à Rome et les nouvelles des îles samoanes alarmantes, où des guerres intestines opposaient les divers clans. Il se consacre à apaiser les querelles et à construire la paix, mais le départ de Mgr Bataillon, le sollicite sur l’immense champ du vicariat de l’Océanie centrale : une visite entre 1872 et 1873 le mènera de Wallis, Futuna, l’archipel de Rotuma, jusqu’ à Fidji (qui est préfecture apostolique indépendante), Waï Riki et Rabi. Epuisé et rongé par une maladie intestinale, il rentre à Apia pour présider au traité de paix signé le 1er mai 1873. Le 29 juin, il consacre l’archipel des Samoa au Sacré-Cœur et lui dédie une église le 23 juin 1876. Officiellement vicaire apostolique de toute l’Océanie centrale depuis la mort de Mgr Bataillon le 11 avril 1877, il doit retourner à Rome pour obtenir qu’on n’impose pas la clôture aux religieuses qui secondent la mission. Après une dernière tournée dans les îles, il s’embarque en octobre 1877, en passant par les Etats-Unis qu’il veut intéresser au sort des Samoa : il est reçu à Washington par le président Rutheford B. Hayes le 21 novembre. En France il passe une dernière fois à Servigny, gagne Rome où il est reçu en audience à 5h1/2 du matin le 13 janvier 1878 par le bienheureux Pie IX, qui mourra le 7 février. A Fribourg-en-Brisgau il règle l’édition d’un manuel de prières en samoan. Conscient de la gravité de son mal, il se laisse persuader d’aller à Lourdes demander la guérison ou la grâce de faire le sacrifice de sa vie pour ses chères îles. Il y dira sa dernière messe et choisira le sanctuaire marial de Bon-Encontre (Lot-et-Garonne), résidence mariste la plus proche, au diocèse d’Agen qu’il avait servi en 1868, pour mourir.

C’est aussi le concile du Vatican qui le retient et où il interviendra plusieurs fois et apportera un soutien appuyé au dogme de l’infaillibilité pontificale : « Je ne quitterai pas Rome avant d’avoir donné mon vote à cette vérité, pour laquelle je voudrais verser mon sang. Du reste, quelle figure ferais-je en face de nos ministres protestants, si je retournais avant que cette grande question fût tranchée ? » Il s’exprime encore avec fougue dans une lettre publiée par l’Univers au sujet de la participation au concile des vicaires apostoliques, insidieusement suspectés par les gallicans d’être aux ordres de la congrégation de la Propagande. Pour clarifier sa situation il est nommé en 1870 administrateur apostolique de l’«Archipel des Navigateurs » comme on appelait alors les îles Samoa. Le retour est douloureux : la guerre l’empêche de revoir les siens dont il est sans nouvelles, le pape est captif à Rome et les nouvelles des îles samoanes alarmantes, où des guerres intestines opposaient les divers clans. Il se consacre à apaiser les querelles et à construire la paix, mais le départ de Mgr Bataillon, le sollicite sur l’immense champ du vicariat de l’Océanie centrale : une visite entre 1872 et 1873 le mènera de Wallis, Futuna, l’archipel de Rotuma, jusqu’ à Fidji (qui est préfecture apostolique indépendante), Waï Riki et Rabi. Epuisé et rongé par une maladie intestinale, il rentre à Apia pour présider au traité de paix signé le 1er mai 1873. Le 29 juin, il consacre l’archipel des Samoa au Sacré-Cœur et lui dédie une église le 23 juin 1876. Officiellement vicaire apostolique de toute l’Océanie centrale depuis la mort de Mgr Bataillon le 11 avril 1877, il doit retourner à Rome pour obtenir qu’on n’impose pas la clôture aux religieuses qui secondent la mission. Après une dernière tournée dans les îles, il s’embarque en octobre 1877, en passant par les Etats-Unis qu’il veut intéresser au sort des Samoa : il est reçu à Washington par le président Rutheford B. Hayes le 21 novembre. En France il passe une dernière fois à Servigny, gagne Rome où il est reçu en audience à 5h1/2 du matin le 13 janvier 1878 par le bienheureux Pie IX, qui mourra le 7 février. A Fribourg-en-Brisgau il règle l’édition d’un manuel de prières en samoan. Conscient de la gravité de son mal, il se laisse persuader d’aller à Lourdes demander la guérison ou la grâce de faire le sacrifice de sa vie pour ses chères îles. Il y dira sa dernière messe et choisira le sanctuaire marial de Bon-Encontre (Lot-et-Garonne), résidence mariste la plus proche, au diocèse d’Agen qu’il avait servi en 1868, pour mourir.  Entouré de la vénération de tous les siens, de l’évêque, Mgr Fonteneau, de Léon XIII dont il reçoit la bénédiction le 19 novembre (« les hommes me font une agonie bien douce, mais le bon Dieu me la fait bien longue »), il s’éteint saintement le 22 novembre 1878. Après ses funérailles célébrées dans la cathédrale d’Agen le 25 novembre, son corps est inhumé dans l’église de Bon-Encontre et son cœur est ramené par Mgr Lamaze, son successeur, sur la terre de Samoa « qu’il avait trouvée barbare et qu’il avait faite chrétienne à force de l’aimer. »

Entouré de la vénération de tous les siens, de l’évêque, Mgr Fonteneau, de Léon XIII dont il reçoit la bénédiction le 19 novembre (« les hommes me font une agonie bien douce, mais le bon Dieu me la fait bien longue »), il s’éteint saintement le 22 novembre 1878. Après ses funérailles célébrées dans la cathédrale d’Agen le 25 novembre, son corps est inhumé dans l’église de Bon-Encontre et son cœur est ramené par Mgr Lamaze, son successeur, sur la terre de Samoa « qu’il avait trouvée barbare et qu’il avait faite chrétienne à force de l’aimer. » Vincent-Isidore-Pierre Legros naît à Montanel (Manche) le 23 septembre 1844, fils de Julien Legros et de Marie Gautier. Entré au collège de Saint-James (Manche), il ressentit dès sa première communion un très vif attrait pour la vie monastique. Il continua ses études au petit-séminaire de Mortain et au grand-séminaire de Coutances. C’est là que, en 1867, après un an de réflexion, il se décide à partir pour Sénanque où depuis dix ans se trouvait le monastère de l’Immaculée Conception fondé par le Père Marie-Bernard. Il y reçut le nom de Frère Marie Colomban. Ordonné prêtre à Chambéry en 1870 par le cardinal Billet, il reçut immédiatement mission d’aller participer à la fondation de Lérins. Il y travailla notamment de façon remarquable au service de l’orphelinat annexé au couvent. Elu prieur en 1875, il fut pendant douze le précieux auxiliaire de l’abbé auquel il allait succéder : le T.R.P. Marie-Bernard Barnouin étant mort le 8 juin 1888, le R.P. Colomban fut élu en décembre, fut installé comme abbé par Mgr Gueulette, évêque émérite de Valence (particulièrement hostile à la proclamation du dogme de l’infaillibilité pontificale énoncé au concile Vatican I en 1870, il avait démissionné et s’était retiré depuis 1875 à Lérins où il mourut et fut enseveli en 1891), délégué de l'abbé de Sénanque, le 27 janvier 1889 et reçut la bénédiction abbatiale à Lérins le 19 mars 1889 des mains de Mgr Oury, évêque de Fréjus, accompagné de NN.SS. Theuret, évêque de Monaco, Mermillod, évêque de Lausanne et Genève, Gueulette et le bénédictin Scarisbrick, ancien évêque de Port-Louis.

Vincent-Isidore-Pierre Legros naît à Montanel (Manche) le 23 septembre 1844, fils de Julien Legros et de Marie Gautier. Entré au collège de Saint-James (Manche), il ressentit dès sa première communion un très vif attrait pour la vie monastique. Il continua ses études au petit-séminaire de Mortain et au grand-séminaire de Coutances. C’est là que, en 1867, après un an de réflexion, il se décide à partir pour Sénanque où depuis dix ans se trouvait le monastère de l’Immaculée Conception fondé par le Père Marie-Bernard. Il y reçut le nom de Frère Marie Colomban. Ordonné prêtre à Chambéry en 1870 par le cardinal Billet, il reçut immédiatement mission d’aller participer à la fondation de Lérins. Il y travailla notamment de façon remarquable au service de l’orphelinat annexé au couvent. Elu prieur en 1875, il fut pendant douze le précieux auxiliaire de l’abbé auquel il allait succéder : le T.R.P. Marie-Bernard Barnouin étant mort le 8 juin 1888, le R.P. Colomban fut élu en décembre, fut installé comme abbé par Mgr Gueulette, évêque émérite de Valence (particulièrement hostile à la proclamation du dogme de l’infaillibilité pontificale énoncé au concile Vatican I en 1870, il avait démissionné et s’était retiré depuis 1875 à Lérins où il mourut et fut enseveli en 1891), délégué de l'abbé de Sénanque, le 27 janvier 1889 et reçut la bénédiction abbatiale à Lérins le 19 mars 1889 des mains de Mgr Oury, évêque de Fréjus, accompagné de NN.SS. Theuret, évêque de Monaco, Mermillod, évêque de Lausanne et Genève, Gueulette et le bénédictin Scarisbrick, ancien évêque de Port-Louis.  Le nouvel abbé (qui reçut du pape en 1891 l'insigne honneur vestimentaire de la cappa épiscopale...) déploya un talent d’organisation supérieur pour développer les entreprises du fondateur au point de mériter le titre de second fondateur : sous son abbatiat, s’achèvent les constructions du monastère et se met en place la distillerie qui fabriquera la liqueur de Lérins, la Lerina, pour assurer, à l’instar de la Grande Chartreuse, les revenus nécessaires à l’activité de l’abbaye, entreprise qui malgré sa diffusion étonnante (un réseau de concessionnaires la diffusa à Lyon, Paris, Le Caire, Port-Saïd, Constantinople, Smyrne, Bruxelles, Saïgon, Hong-Kong et Shangaï) devra fermer au moment des lois de 1903. A cette époque, Dom Colomban sut, avec Dom Chautard, abbé de Sept-Fons, plaider vigoureusement en faveur du maintien de sa congrégation lors de la persécution qui sévit à l’encontre des religieux : Dom Colomban fut auditionné par le Sénat le 13 février 1903, l’abbaye ayant été retenue parmi les cinq congrégations sur soixante susceptibles d’être maintenues pour ses œuvres humanitaires. On raconte à ce propos l'anecdote suivante : l’abbé de Lérins monta à Paris présenter lui-même le dossier de son abbaye au président Clémenceau, réputé “bouffeur de curés”. Après avoir examiné toutes les pièces, le Tigre glissa le dossier entre son siège et son postérieur “Ainsi, personne ne me l’enlèvera !” Puis il rendit son verdict “Les moines resteront. Vous mettrez seulement en sommeil l’imprimerie, la distillerie et l’orphelinat”. Et comme l’abbé lui exprimait sa reconnaissance : “Allez, mon Révérentissime Père ! Et n’oubliez pas que l’Etat est désormais votre seigneur ! Aussi j’exige chaque année une dîme symbolique…” L’abbé, qui connaissait l’histoire, sourit : “Un chapon, Monsieur le Président ?”… “Je préfère les citrons”, répondit Clémenceau. Aussi tous les ans, jusqu’à la mort du Tigre, l’abbé de Lérins lui envoya à Paris une corbeille de ses plus beaux citrons ! Par sécurité Dom Colomban fait acheter cependant par l’évêque de Monaco un domaine à Osasco, en Piémont pour pouvoir se replier en cas d’expulsion. Les causes soumises au Sénat restèrent en suspens jusqu’à la guerre, ce qui sauva le monastère. Mais l’actif et prudent abbé s’était déjà éteint le 3 mars 1911, entouré de la vénération de tous. Ses funérailles furent présidées par Mgr Guillibert, le 6 mars, les cinq absoutes furent données par Mgr Touze, vicaire général, le T.R.P. Dom François-Xavier, abbé de Sénanque, vicaire général de l’ordre cistercien, Mgr Geay, ancien évêque de Laval, Mgr Chapon, évêque de Nice et par Mgr Guillibert, évêque de Fréjus et Toulon. Le T.R.P . Colomban avait été fait chanoine d’honneur de la cathédrale de Fréjus en 1896 et désigné comme membre du Comité diocésain de vigilance.

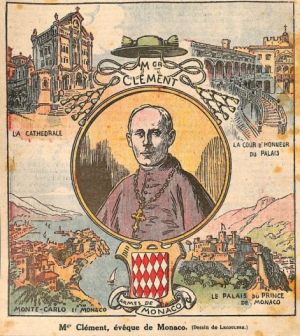

Le nouvel abbé (qui reçut du pape en 1891 l'insigne honneur vestimentaire de la cappa épiscopale...) déploya un talent d’organisation supérieur pour développer les entreprises du fondateur au point de mériter le titre de second fondateur : sous son abbatiat, s’achèvent les constructions du monastère et se met en place la distillerie qui fabriquera la liqueur de Lérins, la Lerina, pour assurer, à l’instar de la Grande Chartreuse, les revenus nécessaires à l’activité de l’abbaye, entreprise qui malgré sa diffusion étonnante (un réseau de concessionnaires la diffusa à Lyon, Paris, Le Caire, Port-Saïd, Constantinople, Smyrne, Bruxelles, Saïgon, Hong-Kong et Shangaï) devra fermer au moment des lois de 1903. A cette époque, Dom Colomban sut, avec Dom Chautard, abbé de Sept-Fons, plaider vigoureusement en faveur du maintien de sa congrégation lors de la persécution qui sévit à l’encontre des religieux : Dom Colomban fut auditionné par le Sénat le 13 février 1903, l’abbaye ayant été retenue parmi les cinq congrégations sur soixante susceptibles d’être maintenues pour ses œuvres humanitaires. On raconte à ce propos l'anecdote suivante : l’abbé de Lérins monta à Paris présenter lui-même le dossier de son abbaye au président Clémenceau, réputé “bouffeur de curés”. Après avoir examiné toutes les pièces, le Tigre glissa le dossier entre son siège et son postérieur “Ainsi, personne ne me l’enlèvera !” Puis il rendit son verdict “Les moines resteront. Vous mettrez seulement en sommeil l’imprimerie, la distillerie et l’orphelinat”. Et comme l’abbé lui exprimait sa reconnaissance : “Allez, mon Révérentissime Père ! Et n’oubliez pas que l’Etat est désormais votre seigneur ! Aussi j’exige chaque année une dîme symbolique…” L’abbé, qui connaissait l’histoire, sourit : “Un chapon, Monsieur le Président ?”… “Je préfère les citrons”, répondit Clémenceau. Aussi tous les ans, jusqu’à la mort du Tigre, l’abbé de Lérins lui envoya à Paris une corbeille de ses plus beaux citrons ! Par sécurité Dom Colomban fait acheter cependant par l’évêque de Monaco un domaine à Osasco, en Piémont pour pouvoir se replier en cas d’expulsion. Les causes soumises au Sénat restèrent en suspens jusqu’à la guerre, ce qui sauva le monastère. Mais l’actif et prudent abbé s’était déjà éteint le 3 mars 1911, entouré de la vénération de tous. Ses funérailles furent présidées par Mgr Guillibert, le 6 mars, les cinq absoutes furent données par Mgr Touze, vicaire général, le T.R.P. Dom François-Xavier, abbé de Sénanque, vicaire général de l’ordre cistercien, Mgr Geay, ancien évêque de Laval, Mgr Chapon, évêque de Nice et par Mgr Guillibert, évêque de Fréjus et Toulon. Le T.R.P . Colomban avait été fait chanoine d’honneur de la cathédrale de Fréjus en 1896 et désigné comme membre du Comité diocésain de vigilance. Auguste-Maurice Clément est né le 26 juin 1865 au domicile de ses grands-parents maternels à Enghien-les-Bains. Les Clément appartiennent à l’ancienne bourgeoisie berrichonne, originaires de Gargilesse et fixés à Orsennes (Indre) à la fin du XVIIIème siècle. Maurice est le fils de Léon-Pierre Clément (1829-1894), avocat à la cour de cassation et au conseil d’Etat qui sera député puis sénateur de l’Indre. De cette famille sera encore issu Gaston Clément, contre-amiral et ministre de la marine en Argentine en 1959. En 1887, Maurice entre à l’école des chartes sur la sollicitation de ses parents, désireux d’éprouver sa volonté d’être prêtre ; il y édifie déjà ses condisciples, ne manquant pas de mettre à profit l’espace entre deux cours pour aller prier à l’église voisine des Blancs-Manteaux. Avec sa licence en droit et son diplôme d’archiviste paléographe (et une thèse passée en 1890 intitulée Étude sur les communautés d’habitants dans la province de Berry), il entre au séminaire Saint-Sulpice puis termine ses études ecclésiastiques au séminaire français de Rome où il obtient encore un doctorat en droit canonique en 1894. Il est ordonné prêtre le 8 juillet 1894, pour le diocèse de Paris. On le nomme d’abord aumônier du lycée Janson-de-Sailly, puis aumônier auxiliaire de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur à Saint-Denis, en 1897. En 1902, l'abbé Clément devient un des secrétaires particuliers du cardinal Richard, archevêque de Paris et reçoit la mozette de chanoine honoraire de Notre-Dame de Paris ; il deviendra chanoine titulaire le 30 octobre 1907. En une période extrêmement difficile (le cardinal sera chassé de son palais en décembre 1906 par les lois anticléricales), il sera d’une aide précieuse au vieil archevêque ; il en ira de même auprès de son successeur, Mgr Amette. Disposant de quelques loisirs, le chanoine peut accepter d’être nommé en outre Inspecteur de la Société française d’archéologie pour le département du Cher en 1910. N’étant plus secrétaire mais un des vicaires généraux de l’archevêque, il publia en 1924 une Vie du cardinal Richard, archevêque de Paris, comme témoignage de sa reconnaissance envers lui et pour servir un procès de béatification ouvert en 1922. Le 25 avril 1924, il est appelé à succéder à Mgr Bruley des Varannes comme évêque de Monaco et il est sacré le 2 juillet à Notre-Dame de Paris. Le 22 juin 1927 Mgr Clément bénit la première pierre de l’église du Sacré-Cœur à Monaco. En 1929, Mgr Simeone lui donne le titre de chanoine d’honneur de Fréjus. En douze ans d'épiscopat, accordant une grande importance à l'enseignement doctrinal, il écrira pas moins de 44 lettres pastorales. Mais, obligé malgré lui de résigner sa charge pour soigner de violentes attaques de rhumatismes qui ne lui permettaient plus d’exercer son ministère, il obtint du Prince de Monaco la cravate de commandeur de l’Ordre de Saint-Charles (il était aussi Chevalier de l’Ordre d’Isabelle la Catholique) et du pape Pie XI l’autorisation de se retirer le 2 mars 1936, avec le titre d’évêque d’Algiza. Mgr Clément fut immédiatement admis dans une maison de retraite parisienne où il mourra le 3 mars 1939. Sa piété, sa charité, son sens de la justice ont permis qu’on écrive alors de lui : « De tels hommes honorent l’humanité et sont des consciences lumineuses » (Bibl. de l’Ecole des Chartes, 1939, p.400).

Auguste-Maurice Clément est né le 26 juin 1865 au domicile de ses grands-parents maternels à Enghien-les-Bains. Les Clément appartiennent à l’ancienne bourgeoisie berrichonne, originaires de Gargilesse et fixés à Orsennes (Indre) à la fin du XVIIIème siècle. Maurice est le fils de Léon-Pierre Clément (1829-1894), avocat à la cour de cassation et au conseil d’Etat qui sera député puis sénateur de l’Indre. De cette famille sera encore issu Gaston Clément, contre-amiral et ministre de la marine en Argentine en 1959. En 1887, Maurice entre à l’école des chartes sur la sollicitation de ses parents, désireux d’éprouver sa volonté d’être prêtre ; il y édifie déjà ses condisciples, ne manquant pas de mettre à profit l’espace entre deux cours pour aller prier à l’église voisine des Blancs-Manteaux. Avec sa licence en droit et son diplôme d’archiviste paléographe (et une thèse passée en 1890 intitulée Étude sur les communautés d’habitants dans la province de Berry), il entre au séminaire Saint-Sulpice puis termine ses études ecclésiastiques au séminaire français de Rome où il obtient encore un doctorat en droit canonique en 1894. Il est ordonné prêtre le 8 juillet 1894, pour le diocèse de Paris. On le nomme d’abord aumônier du lycée Janson-de-Sailly, puis aumônier auxiliaire de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur à Saint-Denis, en 1897. En 1902, l'abbé Clément devient un des secrétaires particuliers du cardinal Richard, archevêque de Paris et reçoit la mozette de chanoine honoraire de Notre-Dame de Paris ; il deviendra chanoine titulaire le 30 octobre 1907. En une période extrêmement difficile (le cardinal sera chassé de son palais en décembre 1906 par les lois anticléricales), il sera d’une aide précieuse au vieil archevêque ; il en ira de même auprès de son successeur, Mgr Amette. Disposant de quelques loisirs, le chanoine peut accepter d’être nommé en outre Inspecteur de la Société française d’archéologie pour le département du Cher en 1910. N’étant plus secrétaire mais un des vicaires généraux de l’archevêque, il publia en 1924 une Vie du cardinal Richard, archevêque de Paris, comme témoignage de sa reconnaissance envers lui et pour servir un procès de béatification ouvert en 1922. Le 25 avril 1924, il est appelé à succéder à Mgr Bruley des Varannes comme évêque de Monaco et il est sacré le 2 juillet à Notre-Dame de Paris. Le 22 juin 1927 Mgr Clément bénit la première pierre de l’église du Sacré-Cœur à Monaco. En 1929, Mgr Simeone lui donne le titre de chanoine d’honneur de Fréjus. En douze ans d'épiscopat, accordant une grande importance à l'enseignement doctrinal, il écrira pas moins de 44 lettres pastorales. Mais, obligé malgré lui de résigner sa charge pour soigner de violentes attaques de rhumatismes qui ne lui permettaient plus d’exercer son ministère, il obtint du Prince de Monaco la cravate de commandeur de l’Ordre de Saint-Charles (il était aussi Chevalier de l’Ordre d’Isabelle la Catholique) et du pape Pie XI l’autorisation de se retirer le 2 mars 1936, avec le titre d’évêque d’Algiza. Mgr Clément fut immédiatement admis dans une maison de retraite parisienne où il mourra le 3 mars 1939. Sa piété, sa charité, son sens de la justice ont permis qu’on écrive alors de lui : « De tels hommes honorent l’humanité et sont des consciences lumineuses » (Bibl. de l’Ecole des Chartes, 1939, p.400). Georges-Prudent-Marie Bruley naît au château de Vauraimbault, à Montigné-le-Brillant, dans le diocèse de Laval, le 24 septembre 1864 au sein une famille de parlementaires établie en Champagne au XVIème siècle. Dans son ascendance, on peut noter Bernard-Prudent Bruley (1715-1787) avocat du roi, devenu président-trésorier de France pour la généralité de Tours ; son fils Prudent-Jean Bruley (1759-1847), bisaïeul de notre évêque, héritier des charges de son père maire de Tours, député à l’Assemblée législative de 1791, ayant échappé à la guillotine grâce à la chute de Robespierre et devenu président du Conseil général d’Indre-et-Loire ; son fils Prudent Bruley,

Georges-Prudent-Marie Bruley naît au château de Vauraimbault, à Montigné-le-Brillant, dans le diocèse de Laval, le 24 septembre 1864 au sein une famille de parlementaires établie en Champagne au XVIème siècle. Dans son ascendance, on peut noter Bernard-Prudent Bruley (1715-1787) avocat du roi, devenu président-trésorier de France pour la généralité de Tours ; son fils Prudent-Jean Bruley (1759-1847), bisaïeul de notre évêque, héritier des charges de son père maire de Tours, député à l’Assemblée législative de 1791, ayant échappé à la guillotine grâce à la chute de Robespierre et devenu président du Conseil général d’Indre-et-Loire ; son fils Prudent Bruley, préfet de Tarn-et-Garonne puis de la Sarthe, époux d’Elisabeth Lévesque des Varannes qui transmettra son nom aux générations à venir ; enfin son père, Georges-Prudent Bruley (1830-1898), alors procureur impérial à Mayenne, puis président du tribunal civil de Laval, époux d’Aline Hubert.

préfet de Tarn-et-Garonne puis de la Sarthe, époux d’Elisabeth Lévesque des Varannes qui transmettra son nom aux générations à venir ; enfin son père, Georges-Prudent Bruley (1830-1898), alors procureur impérial à Mayenne, puis président du tribunal civil de Laval, époux d’Aline Hubert.  Après des études au lycée de Laval puis au collège Stanislas, Georges entre au séminaire de Saint-Sulpice en 1883 puis à celui des Missions étrangères de Paris le 17 septembre 1886. Il y reçoit les ordres mineurs le 24 septembre 1887, le sous-diaconat le 22 septembre 1888, le diaconat le 3 mars 1889 et le sacerdoce le 7 juillet de la même année. Le 27 novembre suivant il s’embarque à Marseille pour la mission du Japon septentrional. Après son arrivée au Japon, il consacrera quelques mois à l’étude de la langue et des coutumes nippones qui fournira la matière de son journal publié en 1891 chez Mame sous le titre « Le véritable Japon, les mœurs du pays et le catholicisme » et en 1892 « Le Japon d'aujourd'hui, journal intime d'un missionnaire apostolique au Japon septentrional », puis il est affecté au poste missionnaire de Matsumoto, dans les montagnes de Shinshû. Rentré malade en 1892, il sera dégagé de ses attaches à La Société des Missions Etrangères et se fait incorporer au clergé de Tours dont il est fait chanoine du chapitre de Saint-Martin et où il reçoit le titre de vicaire général. Il entre au service de la Marine le 11 octobre 1894. En 1895 il part avec le corps expéditionnaire lors de l’expédition de Madagascar. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur le 30 janvier 1896. On le voit dans les années qui suivent affecté à la prison maritime de Cherbourg, à Lorient ou à Brest, aumônier sur divers cuirassés et croiseurs, jusqu’à sa retraite militaire en 1907. Il voyage alors beaucoup : Spitzberg, Afrique centrale, Haut-Niger. Pendant la Première Guerre mondiale, il commence la campagne comme aumônier d’un Corps d’Armée et exerce son ministère « avec le dévouement le plus éclairé et le plus actif », il est mêlé aux actions suivantes : Grand-Couronne de Nanc

Après des études au lycée de Laval puis au collège Stanislas, Georges entre au séminaire de Saint-Sulpice en 1883 puis à celui des Missions étrangères de Paris le 17 septembre 1886. Il y reçoit les ordres mineurs le 24 septembre 1887, le sous-diaconat le 22 septembre 1888, le diaconat le 3 mars 1889 et le sacerdoce le 7 juillet de la même année. Le 27 novembre suivant il s’embarque à Marseille pour la mission du Japon septentrional. Après son arrivée au Japon, il consacrera quelques mois à l’étude de la langue et des coutumes nippones qui fournira la matière de son journal publié en 1891 chez Mame sous le titre « Le véritable Japon, les mœurs du pays et le catholicisme » et en 1892 « Le Japon d'aujourd'hui, journal intime d'un missionnaire apostolique au Japon septentrional », puis il est affecté au poste missionnaire de Matsumoto, dans les montagnes de Shinshû. Rentré malade en 1892, il sera dégagé de ses attaches à La Société des Missions Etrangères et se fait incorporer au clergé de Tours dont il est fait chanoine du chapitre de Saint-Martin et où il reçoit le titre de vicaire général. Il entre au service de la Marine le 11 octobre 1894. En 1895 il part avec le corps expéditionnaire lors de l’expédition de Madagascar. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur le 30 janvier 1896. On le voit dans les années qui suivent affecté à la prison maritime de Cherbourg, à Lorient ou à Brest, aumônier sur divers cuirassés et croiseurs, jusqu’à sa retraite militaire en 1907. Il voyage alors beaucoup : Spitzberg, Afrique centrale, Haut-Niger. Pendant la Première Guerre mondiale, il commence la campagne comme aumônier d’un Corps d’Armée et exerce son ministère « avec le dévouement le plus éclairé et le plus actif », il est mêlé aux actions suivantes : Grand-Couronne de Nanc y, Marne, Belgique, Yser, Ypres, les bombardements de Dunkerque. Le Président de la République, Raymond Poincaré lui-même lui remet les insignes d’officier de la Légion d’honneur le 1er août 1915. En 1917, il est à Berne au service des internés français et belges. Promu Protonotaire apostolique le 6 juin 1918, il est nommé évêque de Monaco le 16 décembre 1920 et sacré à Tours le 30 janvier suivant par l’archevêque. Mais il résigne sa charge trois ans plus tard, le 13 février 1924 ; il reçoit alors le titre d’archevêque de Claudiopolis. Il s’établit à Toulon même s’il est régulièrement sollicité bien au-delà. Mgr Simeone le fait chanoine d’honneur de Fréjus en 1930. Après une fin de vie marquée par un réel isolement, il meurt le 29 mai 1943 à Toulon où Mgr Gaudel préside ses funérailles solennelles le 1er juin dans l'église Notre-Dame de la Seds. Il est inhumé le 4 juin dans la cathédrale de Monaco. Il était Officier de la Couronne de Belgique (27 janvier 1922).

y, Marne, Belgique, Yser, Ypres, les bombardements de Dunkerque. Le Président de la République, Raymond Poincaré lui-même lui remet les insignes d’officier de la Légion d’honneur le 1er août 1915. En 1917, il est à Berne au service des internés français et belges. Promu Protonotaire apostolique le 6 juin 1918, il est nommé évêque de Monaco le 16 décembre 1920 et sacré à Tours le 30 janvier suivant par l’archevêque. Mais il résigne sa charge trois ans plus tard, le 13 février 1924 ; il reçoit alors le titre d’archevêque de Claudiopolis. Il s’établit à Toulon même s’il est régulièrement sollicité bien au-delà. Mgr Simeone le fait chanoine d’honneur de Fréjus en 1930. Après une fin de vie marquée par un réel isolement, il meurt le 29 mai 1943 à Toulon où Mgr Gaudel préside ses funérailles solennelles le 1er juin dans l'église Notre-Dame de la Seds. Il est inhumé le 4 juin dans la cathédrale de Monaco. Il était Officier de la Couronne de Belgique (27 janvier 1922).