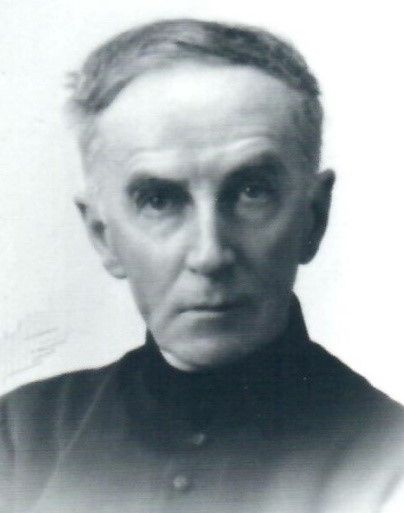

Fleury Lavallée (1870-1961)

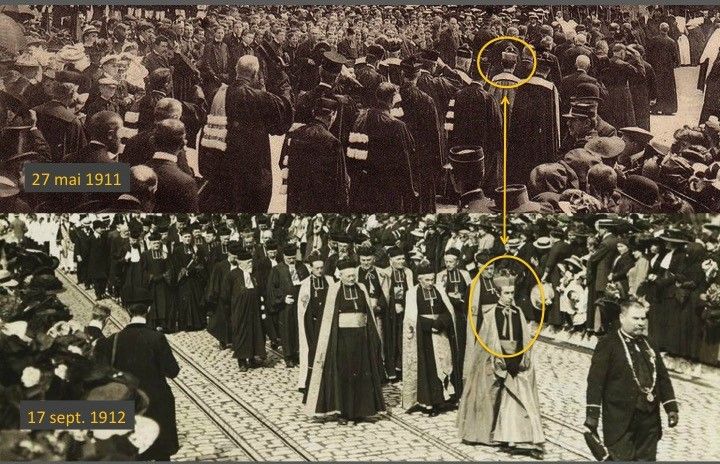

Marguerite (sic) Fleury Lavallée nait à Néronde, petit village du Roannais qui avait vu naître Pierre Coton (1564-1626), le futur confesseur jésuite d'Henri IV et directeur de conscience du jeune Louis XIII, le 26 septembre 1870. Fleury est le fils d'Auguste Lavallée, maître d’hôtel, et de Catherine Patissier. Il perd son père alors qu'il n'a pas cinq ans. Jusqu’à treize ans, il fréquente, dans son village l’école des Frères Maristes. Il y trouve de quoi alimenter sa curiosité, structurer son intelligence et certainement aussi nourrir sa foi. Voici ce qu’il en écrira : «L'instruction telle qu'ils nous la donnaient était poussée assez loin... Quand je pense à l'activité de nos études, en ce pays, aux explorations qu'on faisait pousser dans tous les sens, je suis vraiment étonné du parti qu'on savait tirer de notre curiosité d'enfants et de l'étendue des connaissances élémentaires qui nous étaient données... Et notez qu'il n'y avait dans cette instruction, ni psittacisme, ni verbiage, ni culte prépondérant de la mémoire... ». Parmi ses maîtres, il trouva notamment un homme à la fois religieux, à forte trempe, et éducateur éminent : le Frère Marie-Abraham, décédé en janvier 1942 et qui a laissé dans sa Province la réputation d’un saint. Un des frères de Fleury entrera d’ailleurs chez les Frères Maristes et mourra dans leur maison de l’Hermitage sous le nom de frère Alphonsis, en février 1940. Fleury poursuit ensuite ses Humanités au petit séminaire de Montbrison de 1884 à 1888 puis sa philosophie et sa théologie aux grands séminaires de Lyon. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Lyon le 19 mai 1894, il poursuit ses études et obtient une licence ès Lettres en 1895. Il assure deux ans de préceptorat dans une famille, un an d'enseignement au petit séminaire de Montbrison, puis, s'étant préparé à l'Institut catholique de Paris et à la Sorbonne, il est reçu à l'agrégation de Lettres en 1899, probablement l'un des derniers ecclésiastiques admis à ce diplôme. L’année suivante, il est professeur de latin aux Facultés catholiques de Lyon. On lui confie la responsabilité de l’Institution Leidrade, ancien petit-séminaire de la primatiale Saint-Jean et des trois autres petits séminaires du diocèse. Vicaire général en 1906, il est à la direction de l’enseignement secondaire. « Prêtre humaniste » au jugement de Jules Monchanin qui fait sa connaissance en 1911, il visitait régulièrement tous les établissements d’enseignement secondaire du diocèse, connaissait tous les élèves par leur nom et présidait avec une certaine sévérité aux examens de fin d’année. En 1910 il est choisi pour devenir le quatrième recteur des Facultés catholiques de Lyon, il le restera jusqu’en 1945. La même année 1910, il est fait Prélat de Sa Sainteté. Il présidera à l'extension de l'institution, avec l'ouverture de l'institut de chimie industrielle en 1919 et celle des facultés de droit canon et de philosophie en 1935. Orateur écouté ("il excellait dans l'homélie", au dire du Père Henri de Lubac), il défend avec fougue le catholicisme et ses institutions, l’enseignement chrétien en particulier. Parfois pessimiste sur l’avenir de la foi en France : « Demain, catholiques, nous serons ramenés au régime dont Tertullien a buriné la définition… Exules in patria, nous serons cela, oui, par toute notre âme des exilés au pays de France. » (discours du 8 novembre 1911). Il est convaincu que les écoles et les universités catholiques, par un travail acharné et une vie intellectuelle exigeante, peuvent encore rendre à la raison confiance en elle-même et faire croire à nouveau « au milieu du r

Marguerite (sic) Fleury Lavallée nait à Néronde, petit village du Roannais qui avait vu naître Pierre Coton (1564-1626), le futur confesseur jésuite d'Henri IV et directeur de conscience du jeune Louis XIII, le 26 septembre 1870. Fleury est le fils d'Auguste Lavallée, maître d’hôtel, et de Catherine Patissier. Il perd son père alors qu'il n'a pas cinq ans. Jusqu’à treize ans, il fréquente, dans son village l’école des Frères Maristes. Il y trouve de quoi alimenter sa curiosité, structurer son intelligence et certainement aussi nourrir sa foi. Voici ce qu’il en écrira : «L'instruction telle qu'ils nous la donnaient était poussée assez loin... Quand je pense à l'activité de nos études, en ce pays, aux explorations qu'on faisait pousser dans tous les sens, je suis vraiment étonné du parti qu'on savait tirer de notre curiosité d'enfants et de l'étendue des connaissances élémentaires qui nous étaient données... Et notez qu'il n'y avait dans cette instruction, ni psittacisme, ni verbiage, ni culte prépondérant de la mémoire... ». Parmi ses maîtres, il trouva notamment un homme à la fois religieux, à forte trempe, et éducateur éminent : le Frère Marie-Abraham, décédé en janvier 1942 et qui a laissé dans sa Province la réputation d’un saint. Un des frères de Fleury entrera d’ailleurs chez les Frères Maristes et mourra dans leur maison de l’Hermitage sous le nom de frère Alphonsis, en février 1940. Fleury poursuit ensuite ses Humanités au petit séminaire de Montbrison de 1884 à 1888 puis sa philosophie et sa théologie aux grands séminaires de Lyon. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Lyon le 19 mai 1894, il poursuit ses études et obtient une licence ès Lettres en 1895. Il assure deux ans de préceptorat dans une famille, un an d'enseignement au petit séminaire de Montbrison, puis, s'étant préparé à l'Institut catholique de Paris et à la Sorbonne, il est reçu à l'agrégation de Lettres en 1899, probablement l'un des derniers ecclésiastiques admis à ce diplôme. L’année suivante, il est professeur de latin aux Facultés catholiques de Lyon. On lui confie la responsabilité de l’Institution Leidrade, ancien petit-séminaire de la primatiale Saint-Jean et des trois autres petits séminaires du diocèse. Vicaire général en 1906, il est à la direction de l’enseignement secondaire. « Prêtre humaniste » au jugement de Jules Monchanin qui fait sa connaissance en 1911, il visitait régulièrement tous les établissements d’enseignement secondaire du diocèse, connaissait tous les élèves par leur nom et présidait avec une certaine sévérité aux examens de fin d’année. En 1910 il est choisi pour devenir le quatrième recteur des Facultés catholiques de Lyon, il le restera jusqu’en 1945. La même année 1910, il est fait Prélat de Sa Sainteté. Il présidera à l'extension de l'institution, avec l'ouverture de l'institut de chimie industrielle en 1919 et celle des facultés de droit canon et de philosophie en 1935. Orateur écouté ("il excellait dans l'homélie", au dire du Père Henri de Lubac), il défend avec fougue le catholicisme et ses institutions, l’enseignement chrétien en particulier. Parfois pessimiste sur l’avenir de la foi en France : « Demain, catholiques, nous serons ramenés au régime dont Tertullien a buriné la définition… Exules in patria, nous serons cela, oui, par toute notre âme des exilés au pays de France. » (discours du 8 novembre 1911). Il est convaincu que les écoles et les universités catholiques, par un travail acharné et une vie intellectuelle exigeante, peuvent encore rendre à la raison confiance en elle-même et faire croire à nouveau « au milieu du r elativisme mouvant », que « l’absolu existe ». En 1930, il est fait chanoine d’honneur de Fréjus. Il se démet de son poste de recteur à soixante-quinze ans en 1945. Très marqué dans sa jeunesse par la crise moderniste et l'anticléricalisme, il laissa une "réputation de traditionnalisme extrême", cela ajouté à sa prudence doctrinale l'avait fait suspecter de quelque sympathie pour l'Action française et pour le régime de Vichy. Il mourut pieusement à Lyon (2°), à quatre-vingt-onze ans, le 16 novembre 1961. C'était un fin humaniste qui disparaissait laissant une oeuvre abondante qui compte plusieurs centaines de titres, mais surtout un prêtre selon le cœur de Dieu. « Il voulait être, comme il disait, prêtre et rien de plus ». Son ami, Mgr Cristiani, qui laissera un beau témoignage à son égard dans un ouvrage intitulé Monseigneur Lavallée, un grand recteur, (Paris, éd. France-Empire), écrit de lui : « Il est des natures d'élite qu'on a envie de remercier non seulement de ce qu'elles font pour nous être agréables, mais pour leur manière d'être ce qu'elles sont. Il se dégage d'elles un tel parfum d'humanité supérieure qu'elles font aimer l'homme... Humanité supérieure ? Est-ce bien toute ma pensée à son sujet ? Je crois bien qu'il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour me faire dire : C'était un saint». Un passage de son testament spirituel montre sa grandeur d'âme et son esprit surnaturel : «Je désire reposer au cimetière de Néronde parmi les miens, sous le regard de Notre-Dame de Néronde ; on écrira sur notre pierre tombale, ces mots : Fleury Lavallée, prêtre... sans y ajouter aucun titre d'honneur, ni de fonctions, car fonctions professionnelles ni honneur n'existeront plus alors, mais je serai, par la miséricorde de Dieu, toujours prêtre ». Le Père Henri de Lubac en témoigne en écrivant que celui qu'on aura appelé "le premier prêtre de France" était "un modèle de vie sacerdotale", un prêtre exemplaire à la "simplicité à la fois grave et souriante."

elativisme mouvant », que « l’absolu existe ». En 1930, il est fait chanoine d’honneur de Fréjus. Il se démet de son poste de recteur à soixante-quinze ans en 1945. Très marqué dans sa jeunesse par la crise moderniste et l'anticléricalisme, il laissa une "réputation de traditionnalisme extrême", cela ajouté à sa prudence doctrinale l'avait fait suspecter de quelque sympathie pour l'Action française et pour le régime de Vichy. Il mourut pieusement à Lyon (2°), à quatre-vingt-onze ans, le 16 novembre 1961. C'était un fin humaniste qui disparaissait laissant une oeuvre abondante qui compte plusieurs centaines de titres, mais surtout un prêtre selon le cœur de Dieu. « Il voulait être, comme il disait, prêtre et rien de plus ». Son ami, Mgr Cristiani, qui laissera un beau témoignage à son égard dans un ouvrage intitulé Monseigneur Lavallée, un grand recteur, (Paris, éd. France-Empire), écrit de lui : « Il est des natures d'élite qu'on a envie de remercier non seulement de ce qu'elles font pour nous être agréables, mais pour leur manière d'être ce qu'elles sont. Il se dégage d'elles un tel parfum d'humanité supérieure qu'elles font aimer l'homme... Humanité supérieure ? Est-ce bien toute ma pensée à son sujet ? Je crois bien qu'il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour me faire dire : C'était un saint». Un passage de son testament spirituel montre sa grandeur d'âme et son esprit surnaturel : «Je désire reposer au cimetière de Néronde parmi les miens, sous le regard de Notre-Dame de Néronde ; on écrira sur notre pierre tombale, ces mots : Fleury Lavallée, prêtre... sans y ajouter aucun titre d'honneur, ni de fonctions, car fonctions professionnelles ni honneur n'existeront plus alors, mais je serai, par la miséricorde de Dieu, toujours prêtre ». Le Père Henri de Lubac en témoigne en écrivant que celui qu'on aura appelé "le premier prêtre de France" était "un modèle de vie sacerdotale", un prêtre exemplaire à la "simplicité à la fois grave et souriante."

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

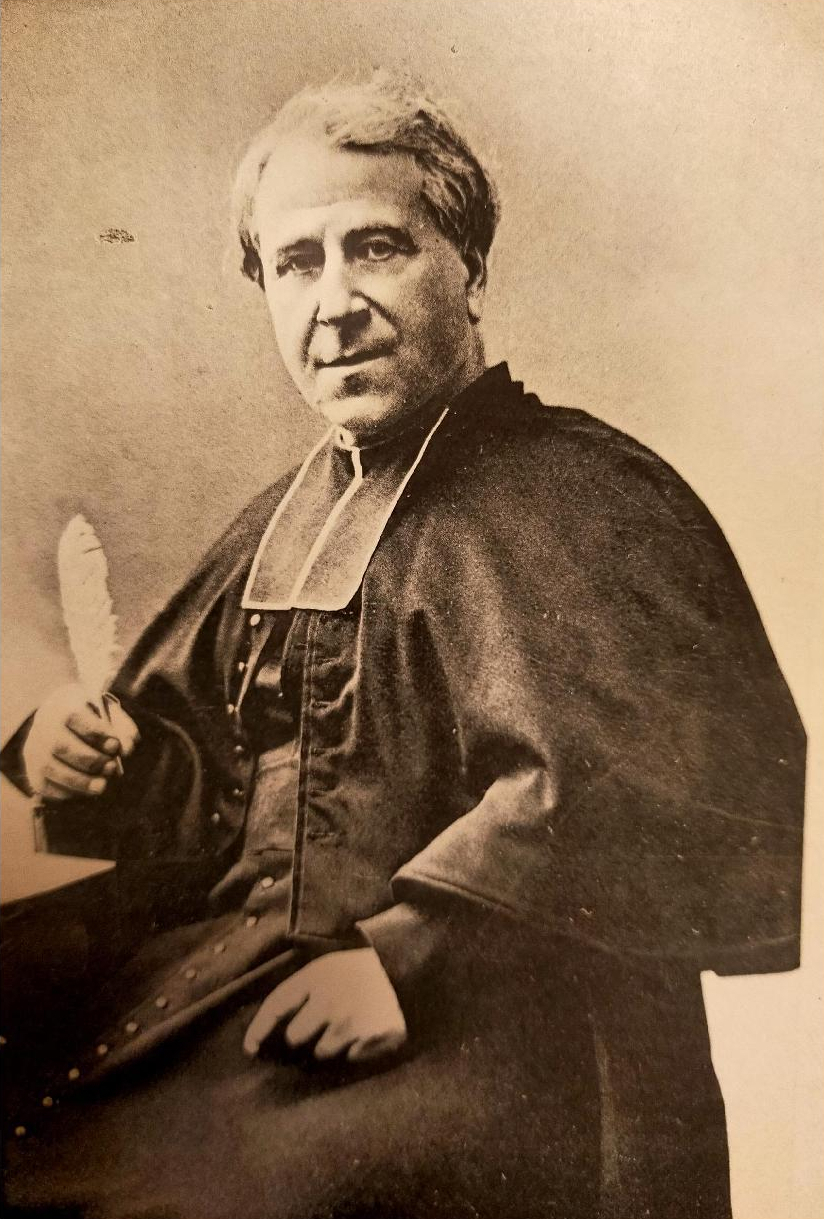

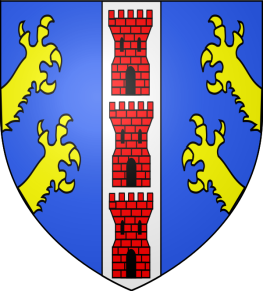

Jean-Baptiste « Demonblanc » naît à Sausses (dans le diocèse de Glandèves) le 7 janvier 1758 et reçoit le baptême le lendemain dans l’église paroissiale. Son parrain est seigneur du village : Jean-Baptiste Durand, avocat en la cour. Du mariage de ses parents, Louis-Joseph de Montblanc (1726- ) et Marguerite André (1730-1799), mariés en 1748, naquit une très nombreuse progéniture dont Jean-Baptiste est au moins le quatrième. Après deux filles et un garçon naîtra encore en 1767 Augustin-Louis, qui deviendra un jour archevêque de Tours et pair de France. A sa mort le panégyriste pourra louer la discrétion du prélat sur la noblesse de ses origines, lui qui était né « de parents dont l’illustration remonte au temps des Croisades.» Sans aller jusque-là, cette branche familiale (Louis-Joseph est fils de Jean-Joseph (1691-1761) et de Marguerite Fournier (1699-1776) ; Jean-Joseph est fils d’Augustin (1661-1740) et de Marie Fabre († 1728) ; Augustin est fils d’Annibal marié en 1650 avec Baptistine de Montblanc ; Annibal est fils de Jean et de Jeannette Jausselet) doit se rattacher à cette ancienne famille des seigneurs de Sausses, dont on trouve des traces depuis le XVème siècle, qui s’était alliée avec les Blacas, Flotte, Glandevès, Castellane, Martin et autres maisons de la noblesse provençale. Jean-Baptiste bénéficia d’une éducation familiale baignée des vertus chrétiennes. L’archevêque de Tours témoignait combien la phrase de Blanche de Castille qu’aimait à redire leur mère : « Mon fils je préfèrerais mourir que d’apprendre que vous avez commis un seul péché mortel », avait imprégné sa conscience d’enfant. Un oncle est déjà prêtre : Pierre de Montblanc (1720-1800), que la Révolution trouvera curé de Braux. Jean-Baptiste entre au séminaire probablement à Aix, comme le fit après lui Augustin-Louis et reçut la consécration sacerdotale. Au début de l’année 1791, il est vicaire à Saint-Martin d’Entrevaux, quand il est exigé de tous les ecclésiastiques en fonction qu’ils prêtent serment d’allégeance à la Constitution Civile du clergé : alors qu’à Entrevaux, les curés de Notre-Dame et de Saint-Martin, les vicaires et les régents des petites écoles prêtent serment, Jean-Baptiste de Montblanc demande un délai de quinze jours à la municipalité, qui doit en référer aux administrateurs du département. Il va tout tenter pour gagner du temps, jusqu’au moment où sa sécurité sera menacée : le 13 mars, il annonce au prône que le dimanche suivant il prêtera ledit serment ; mais, quand, huit jours plus tard, les officiers municipaux se présentent pour le recevoir, ils entendent l’intrépide vicaire déclarer du haut de la chaire qu’il ne s’exécuterait pas tant que le Souverain Pontife n’aurait pas fait entendre sa voix. Tollé dans l’église : les uns applaudissent, manifestent bruyamment leur joie alors que d’autres vocifèrent et menacent du poing ! Floués, les officiers municipaux en sont quittes pour dresser procès-verbal et s’adresser aux administrateurs du district : « Indiquez-nous la route à suivre pour réprimer pareil abus, et les démarches que la municipalité doit faire. »

Jean-Baptiste « Demonblanc » naît à Sausses (dans le diocèse de Glandèves) le 7 janvier 1758 et reçoit le baptême le lendemain dans l’église paroissiale. Son parrain est seigneur du village : Jean-Baptiste Durand, avocat en la cour. Du mariage de ses parents, Louis-Joseph de Montblanc (1726- ) et Marguerite André (1730-1799), mariés en 1748, naquit une très nombreuse progéniture dont Jean-Baptiste est au moins le quatrième. Après deux filles et un garçon naîtra encore en 1767 Augustin-Louis, qui deviendra un jour archevêque de Tours et pair de France. A sa mort le panégyriste pourra louer la discrétion du prélat sur la noblesse de ses origines, lui qui était né « de parents dont l’illustration remonte au temps des Croisades.» Sans aller jusque-là, cette branche familiale (Louis-Joseph est fils de Jean-Joseph (1691-1761) et de Marguerite Fournier (1699-1776) ; Jean-Joseph est fils d’Augustin (1661-1740) et de Marie Fabre († 1728) ; Augustin est fils d’Annibal marié en 1650 avec Baptistine de Montblanc ; Annibal est fils de Jean et de Jeannette Jausselet) doit se rattacher à cette ancienne famille des seigneurs de Sausses, dont on trouve des traces depuis le XVème siècle, qui s’était alliée avec les Blacas, Flotte, Glandevès, Castellane, Martin et autres maisons de la noblesse provençale. Jean-Baptiste bénéficia d’une éducation familiale baignée des vertus chrétiennes. L’archevêque de Tours témoignait combien la phrase de Blanche de Castille qu’aimait à redire leur mère : « Mon fils je préfèrerais mourir que d’apprendre que vous avez commis un seul péché mortel », avait imprégné sa conscience d’enfant. Un oncle est déjà prêtre : Pierre de Montblanc (1720-1800), que la Révolution trouvera curé de Braux. Jean-Baptiste entre au séminaire probablement à Aix, comme le fit après lui Augustin-Louis et reçut la consécration sacerdotale. Au début de l’année 1791, il est vicaire à Saint-Martin d’Entrevaux, quand il est exigé de tous les ecclésiastiques en fonction qu’ils prêtent serment d’allégeance à la Constitution Civile du clergé : alors qu’à Entrevaux, les curés de Notre-Dame et de Saint-Martin, les vicaires et les régents des petites écoles prêtent serment, Jean-Baptiste de Montblanc demande un délai de quinze jours à la municipalité, qui doit en référer aux administrateurs du département. Il va tout tenter pour gagner du temps, jusqu’au moment où sa sécurité sera menacée : le 13 mars, il annonce au prône que le dimanche suivant il prêtera ledit serment ; mais, quand, huit jours plus tard, les officiers municipaux se présentent pour le recevoir, ils entendent l’intrépide vicaire déclarer du haut de la chaire qu’il ne s’exécuterait pas tant que le Souverain Pontife n’aurait pas fait entendre sa voix. Tollé dans l’église : les uns applaudissent, manifestent bruyamment leur joie alors que d’autres vocifèrent et menacent du poing ! Floués, les officiers municipaux en sont quittes pour dresser procès-verbal et s’adresser aux administrateurs du district : « Indiquez-nous la route à suivre pour réprimer pareil abus, et les démarches que la municipalité doit faire. » fille issue d’une famille d’agriculteurs de Courthézon, dans le Vaucluse, de neuf ans plus jeune que lui : Marguerite Mourier. En 1834, c’est donc à Mirabeau que naîtra leur fils Auguste-Marius-Jules-François. On sait qu’au moins un autre garçon leur naîtra en 1841, Désiré, qui sera menuisier. Quoi qu’il en soit, la mobilité du gendarme ne permet pas à la famille de s’enraciner. En 1854, qui est aussi l’année du choléra, Marius-Augustin se distingue dans la compagnie du Var (16ème légion de gendarmerie) et reçoit la médaille militaire, précisément le 9 août 1854. Malheureusement un incident dont on ne connaît pas la teneur va projeter une ombre infâmante sur la famille : Marius-Augustin, alors âgé de 70 ans, est condamné le 25 février 1870 à trois mois de prison et seize francs d’amende « pour outrages publics à la pudeur » et un décret impérial porté le 10 juin suivant le suspend de ses droits et prérogatives attachés à sa décoration pour une durée d’un an et trois mois. Les critères de la pudeur au milieu du XIXème siècle étant bien éloignés de ceux de notre époque, on peut imaginer au vu de la sanction - somme toute minime - que le délit le fût aussi. Le gendarme à la retraite vint mourir à Cuers le 21 octobre 1878. Son épouse rejoindra l’abbé, son fils, pour mourir à Brignoles le 12 janvier 1880.

fille issue d’une famille d’agriculteurs de Courthézon, dans le Vaucluse, de neuf ans plus jeune que lui : Marguerite Mourier. En 1834, c’est donc à Mirabeau que naîtra leur fils Auguste-Marius-Jules-François. On sait qu’au moins un autre garçon leur naîtra en 1841, Désiré, qui sera menuisier. Quoi qu’il en soit, la mobilité du gendarme ne permet pas à la famille de s’enraciner. En 1854, qui est aussi l’année du choléra, Marius-Augustin se distingue dans la compagnie du Var (16ème légion de gendarmerie) et reçoit la médaille militaire, précisément le 9 août 1854. Malheureusement un incident dont on ne connaît pas la teneur va projeter une ombre infâmante sur la famille : Marius-Augustin, alors âgé de 70 ans, est condamné le 25 février 1870 à trois mois de prison et seize francs d’amende « pour outrages publics à la pudeur » et un décret impérial porté le 10 juin suivant le suspend de ses droits et prérogatives attachés à sa décoration pour une durée d’un an et trois mois. Les critères de la pudeur au milieu du XIXème siècle étant bien éloignés de ceux de notre époque, on peut imaginer au vu de la sanction - somme toute minime - que le délit le fût aussi. Le gendarme à la retraite vint mourir à Cuers le 21 octobre 1878. Son épouse rejoindra l’abbé, son fils, pour mourir à Brignoles le 12 janvier 1880. On ne sait rien de sa formation artistique. Peut-être pourrait-on déceler chez lui une filiation avec les frères Patritti, présents sur les Alpes de Haute-Provence et le Var, Brignoles en particulier ?

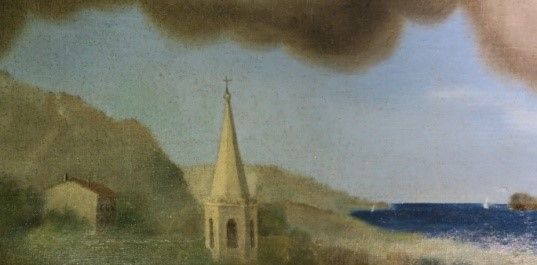

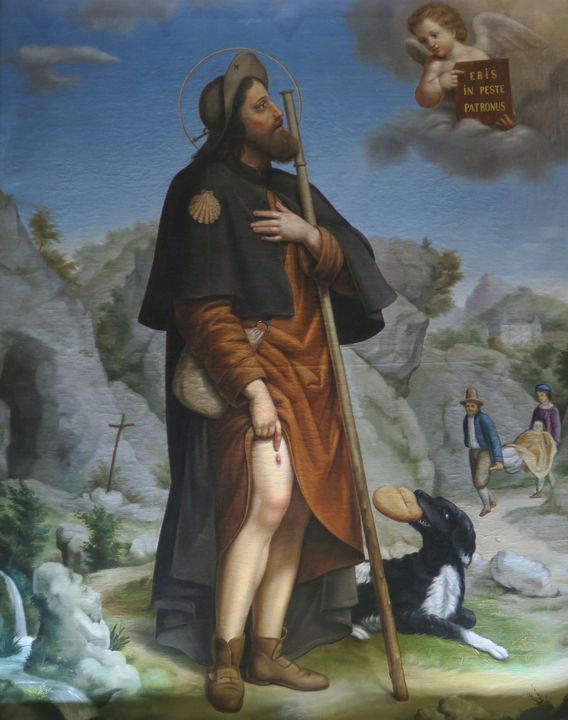

On ne sait rien de sa formation artistique. Peut-être pourrait-on déceler chez lui une filiation avec les frères Patritti, présents sur les Alpes de Haute-Provence et le Var, Brignoles en particulier ? On le voit nettement évoluer au cours de ses créations ; la chose est flagrante quand on considère les dix années qui séparent les deux Mort de saint Joseph, celle de Soleilhas et celle de Correns et la maîtrise acquise entre ces deux dates : la composition est rigoureusement identique et cependant le traitement des visages, le paysage presque raphaélique qui apparaît à la fenêtre, les anges qui ne sont plus des figures plaquées mais qui animent et structurent l’espace, tout en témoigne. Mais c’est dans les portraits que le chanoine Béguin donne toute sa mesure, avec un réel talent pour exprimer avec justesse la personnalité du sujet représenté. En 1885, il opéra une restauration (sans repeint) de la Descente de Croix de Louis Parrocel conservée en l'église paroissiale de Brignoles.

On le voit nettement évoluer au cours de ses créations ; la chose est flagrante quand on considère les dix années qui séparent les deux Mort de saint Joseph, celle de Soleilhas et celle de Correns et la maîtrise acquise entre ces deux dates : la composition est rigoureusement identique et cependant le traitement des visages, le paysage presque raphaélique qui apparaît à la fenêtre, les anges qui ne sont plus des figures plaquées mais qui animent et structurent l’espace, tout en témoigne. Mais c’est dans les portraits que le chanoine Béguin donne toute sa mesure, avec un réel talent pour exprimer avec justesse la personnalité du sujet représenté. En 1885, il opéra une restauration (sans repeint) de la Descente de Croix de Louis Parrocel conservée en l'église paroissiale de Brignoles.

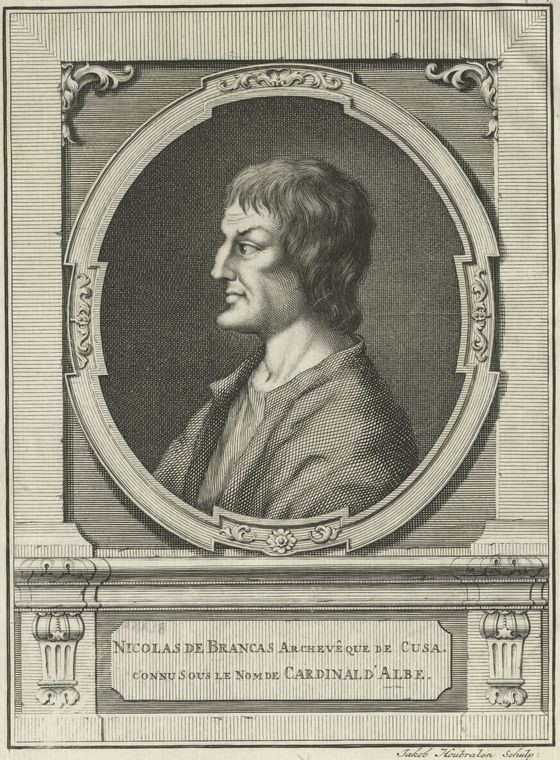

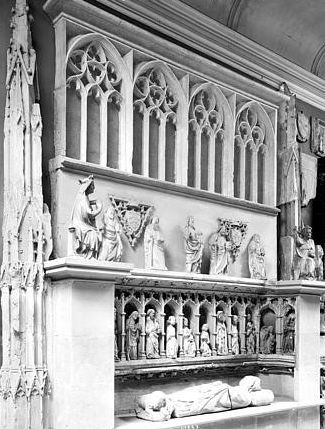

Privé de ses revenus antérieurs, il doit se constituer de nouvelles prébendes : archidiacre de Narbonne, chanoine d’Aix, il obtient de Gilles Lejeune qui s’est fait confirmer son titre d’évêque de Fréjus au concile de Pise, la prévôté de Barjols et une stalle au chapitre de la cathédrale de Fréjus. Au retour de sa légation de Naples, il meurt à Florence le 29 juin 1412. On l’enterre dans le chœur de l’église florentine de Santa Maria Novella et non pas dans le somptueux monument qu’il s’était fait construire dans l’église Saint-André d’Avignon.

Privé de ses revenus antérieurs, il doit se constituer de nouvelles prébendes : archidiacre de Narbonne, chanoine d’Aix, il obtient de Gilles Lejeune qui s’est fait confirmer son titre d’évêque de Fréjus au concile de Pise, la prévôté de Barjols et une stalle au chapitre de la cathédrale de Fréjus. Au retour de sa légation de Naples, il meurt à Florence le 29 juin 1412. On l’enterre dans le chœur de l’église florentine de Santa Maria Novella et non pas dans le somptueux monument qu’il s’était fait construire dans l’église Saint-André d’Avignon.