Mgr Charles Theuret (1822-1901), chanoine d’honneur

Charles-Bonaventure Theuret nait à Vars le 26 mars 1822 dans une modeste famille de paysans cordonniers de Haute-Saône, fils de Bonaventure Theuret et de Marie Chavonet. Il est ordonné prêtre le 6 septembre 1846. Après avoir rejoint en 1854 son cousin le père Charles Miel à Paris, il est recruté en 1857 pour devenir précepteur d'Albert Grimaldi, jeune fils du prince Charles III qui règne sur le Rocher où le jeune prêtre se fait apprécier. Le 15 juillet 1878, il est nommé à la tête de l’abbaye territoriale des Saints-Nicolas-et-Benoît dont le territoire correspond à la principauté de Monaco avec le titre d’évêque d’Hermopolis, il est sacré le 21 juillet suivant. Depuis longtemps Monaco aspirait à un statut ecclésiastique autonome : c’est par décret consistorial en date du 30 avril 1868 que Pie IX avait soustrait la paroisse de Monaco à la juridiction du diocèse de Nice, en l’érigeant en abbaye nullius, ayant à sa tête un abbé mitré dépendant directement de Rome. Mgr Theuret, devenu grand-aumônier du prince, administra donc cette abbaye jusqu’à son érection en diocèse. Par bulles du 17 mars 1886, le pape Léon XIII érigeait la principauté de Monaco en diocèse distinct et, sur présentation du Prince, nommait évêque de Monaco, Mgr Charles Theuret.

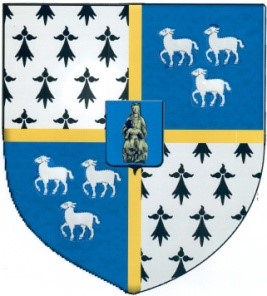

Charles-Bonaventure Theuret nait à Vars le 26 mars 1822 dans une modeste famille de paysans cordonniers de Haute-Saône, fils de Bonaventure Theuret et de Marie Chavonet. Il est ordonné prêtre le 6 septembre 1846. Après avoir rejoint en 1854 son cousin le père Charles Miel à Paris, il est recruté en 1857 pour devenir précepteur d'Albert Grimaldi, jeune fils du prince Charles III qui règne sur le Rocher où le jeune prêtre se fait apprécier. Le 15 juillet 1878, il est nommé à la tête de l’abbaye territoriale des Saints-Nicolas-et-Benoît dont le territoire correspond à la principauté de Monaco avec le titre d’évêque d’Hermopolis, il est sacré le 21 juillet suivant. Depuis longtemps Monaco aspirait à un statut ecclésiastique autonome : c’est par décret consistorial en date du 30 avril 1868 que Pie IX avait soustrait la paroisse de Monaco à la juridiction du diocèse de Nice, en l’érigeant en abbaye nullius, ayant à sa tête un abbé mitré dépendant directement de Rome. Mgr Theuret, devenu grand-aumônier du prince, administra donc cette abbaye jusqu’à son érection en diocèse. Par bulles du 17 mars 1886, le pape Léon XIII érigeait la principauté de Monaco en diocèse distinct et, sur présentation du Prince, nommait évêque de Monaco, Mgr Charles Theuret.  Le nouveau diocèse fut alors divisé en quatre circonscriptions paroissiales : Mgr Theuret le développa notamment par la construction de nouvelles églises et d’une nouvelle cathédrale. Il publia un catéchisme en 1891. Il mourut à Monaco le 11 novembre 1901. Depuis 1887 Mgr Theuret était chanoine d’honneur de Fréjus : il avait rendu de notables services au moment de la maladie de Mgr Terris et pendant la longue vacance qui suivit son décès, en y procédant aux confirmations et ordinations en 1885 et 1886 ; Mgr Theuret était encore chanoine d'honneur des cathédrales de Besançon, Cambrai, Bourges, Nice, Soissons, La Rochelle, Orléans, Saint-Dié, Nîmes, Sens et Quimper.

Le nouveau diocèse fut alors divisé en quatre circonscriptions paroissiales : Mgr Theuret le développa notamment par la construction de nouvelles églises et d’une nouvelle cathédrale. Il publia un catéchisme en 1891. Il mourut à Monaco le 11 novembre 1901. Depuis 1887 Mgr Theuret était chanoine d’honneur de Fréjus : il avait rendu de notables services au moment de la maladie de Mgr Terris et pendant la longue vacance qui suivit son décès, en y procédant aux confirmations et ordinations en 1885 et 1886 ; Mgr Theuret était encore chanoine d'honneur des cathédrales de Besançon, Cambrai, Bourges, Nice, Soissons, La Rochelle, Orléans, Saint-Dié, Nîmes, Sens et Quimper.

Il était encore assistant au trône pontifical, comte romain, commandeur dans l'ordre de Saint-Charles, grand croix dans l'ordre pontifical du Saint-Sépulcre, commandeur avec plaque dans l'ordre de Malte dont il était chapelain, commandeur dans l'ordre de Frédéric de Wurtemberg, commandeur du nombre extraordinaire de l'ordre d'Isabelle la Catholique, officier de l’Instruction publique.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Jean-Joseph-Léonce Villepelet nait le 12 septembre 1892 à Saint-Amand-Montrond. Il fait ses études au collège Sainte-Marie de Bourges avant d’entrer au séminaire de Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux, en 1911. Réformé à cause de sa santé fragile, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Bourges le 29 juin 1916. Après un temps de vicariat à la cathédrale interrompu par un séjour à Rome où il obtient un doctorat en droit canon en 1921, il est nommé en février 1925 professeur de philosophie et de morale au grand séminaire. En juin 1935, Mgr Fillon en fait son vicaire général, mais il est presqu’aussitôt appelé à quitter le diocèse, nommé évêque de Nantes à l’instigation de Mgr Verdier, le 20 août 1936 ; il est sacré le 13 octobre.

Jean-Joseph-Léonce Villepelet nait le 12 septembre 1892 à Saint-Amand-Montrond. Il fait ses études au collège Sainte-Marie de Bourges avant d’entrer au séminaire de Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux, en 1911. Réformé à cause de sa santé fragile, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Bourges le 29 juin 1916. Après un temps de vicariat à la cathédrale interrompu par un séjour à Rome où il obtient un doctorat en droit canon en 1921, il est nommé en février 1925 professeur de philosophie et de morale au grand séminaire. En juin 1935, Mgr Fillon en fait son vicaire général, mais il est presqu’aussitôt appelé à quitter le diocèse, nommé évêque de Nantes à l’instigation de Mgr Verdier, le 20 août 1936 ; il est sacré le 13 octobre.  Plein de prudence et de réserve dans le domaine des rapports entre Eglise et Etat, il reconnaît l’autorité du gouvernement de Vichy mais adopte une attitude courageuse lors des épreuves qui touchent sa ville et son diocèse (affaire des otages, bombardements). Après la Libération, il se mobilise sur la question de la liberté de l’enseignement, sujet particulièrement sensible dans son diocèse. Homme d’autorité, il sait écouter et prendre en compte la pluralité des courants qui traversent le diocèse et favorise une pastorale qui tient compte des besoins nouveaux. Le 25 novembre 1958 il est co-consécrateur pour l’ordination épiscopale de Mgr Mazerat, coadjuteur de Fréjus, né comme lui à Saint-Amand-Montrond. C’est à cette occasion qu’il reçoit le titre de chanoine d’honneur de Fréjus. Il assiste aux quatre sessions du concile Vatican II plus qu’il n’y participe activement.

Plein de prudence et de réserve dans le domaine des rapports entre Eglise et Etat, il reconnaît l’autorité du gouvernement de Vichy mais adopte une attitude courageuse lors des épreuves qui touchent sa ville et son diocèse (affaire des otages, bombardements). Après la Libération, il se mobilise sur la question de la liberté de l’enseignement, sujet particulièrement sensible dans son diocèse. Homme d’autorité, il sait écouter et prendre en compte la pluralité des courants qui traversent le diocèse et favorise une pastorale qui tient compte des besoins nouveaux. Le 25 novembre 1958 il est co-consécrateur pour l’ordination épiscopale de Mgr Mazerat, coadjuteur de Fréjus, né comme lui à Saint-Amand-Montrond. C’est à cette occasion qu’il reçoit le titre de chanoine d’honneur de Fréjus. Il assiste aux quatre sessions du concile Vatican II plus qu’il n’y participe activement.  Après un épiscopat exceptionnellement long, il résigne sa charge le 2 juillet 1966, à l’âge de 73 ans et se retire dans son pays natal avec le titre d’évêque de Rucuma pour ne plus garder que celui d’évêque émérite de Nantes à partir du 10 décembre 1970. Il meurt le 23 janvier 1982 et est inhumé le 28 janvier dans la crypte de la cathédrale de Nantes. On lui doit plusieurs ouvrages de spiritualité ou portant sur l’histoire religieuse du Berry ou du pays nantais. Il était chevalier de la Légion d’honneur (1956).

Après un épiscopat exceptionnellement long, il résigne sa charge le 2 juillet 1966, à l’âge de 73 ans et se retire dans son pays natal avec le titre d’évêque de Rucuma pour ne plus garder que celui d’évêque émérite de Nantes à partir du 10 décembre 1970. Il meurt le 23 janvier 1982 et est inhumé le 28 janvier dans la crypte de la cathédrale de Nantes. On lui doit plusieurs ouvrages de spiritualité ou portant sur l’histoire religieuse du Berry ou du pays nantais. Il était chevalier de la Légion d’honneur (1956).

Clément-Emile Roques nait à l’Albertarié, aux portes de Graulhet (Tarn) le 8 décembre 1880, fils de Philippe Roques et de Victorine Raphel. Après ses études au petit séminaire de Lava

Clément-Emile Roques nait à l’Albertarié, aux portes de Graulhet (Tarn) le 8 décembre 1880, fils de Philippe Roques et de Victorine Raphel. Après ses études au petit séminaire de Lava ur, puis au grand séminaire d’Albi et enfin à l’Institut catholique de Paris, il est ordonné prêtre le 2 avril 1904. On l’affecte d’abord au petit séminaire de Barral, à Castres où il est successivement professeur, administrateur, préfet des études puis supérieur de 1920 à 1929. Le 15 avril 1929, Pie XI le nomme évêque de Montauban. Il est consacré le 24 juin suivant dans la cathédrale d’Albi. Le 24 décembre 1934, il est transféré à Aix-en-Provence. Ainsi que ses prédécesseurs, Mgr Bonnefoy (1901-1920) et Mgr Rivière (1920-1930), il reçoit alors le titre de chanoine d’honneur de la cathédrale de Fréjus concédé en 1938 par Mgr Simeone. Le 11 mai 1940, Mgr Roques est nommé archevêque de Rennes. Il se distingua pendant la guerre dans sa fidélité patriotique et sa protection apportée aux juifs et aux résistants. Le pape Pie XII l’élève au cardinalat le 18 février 1946 et lui confère le titre presbytéral de Sainte-Balbine. Il participe aux conclaves de 1959 et de 1963 et aux premières sessions du concile Vatican II. Il meurt le 4 septembre 1964 et est enterré dans la crypte de la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Il était officier de la Légion d’honneur.

ur, puis au grand séminaire d’Albi et enfin à l’Institut catholique de Paris, il est ordonné prêtre le 2 avril 1904. On l’affecte d’abord au petit séminaire de Barral, à Castres où il est successivement professeur, administrateur, préfet des études puis supérieur de 1920 à 1929. Le 15 avril 1929, Pie XI le nomme évêque de Montauban. Il est consacré le 24 juin suivant dans la cathédrale d’Albi. Le 24 décembre 1934, il est transféré à Aix-en-Provence. Ainsi que ses prédécesseurs, Mgr Bonnefoy (1901-1920) et Mgr Rivière (1920-1930), il reçoit alors le titre de chanoine d’honneur de la cathédrale de Fréjus concédé en 1938 par Mgr Simeone. Le 11 mai 1940, Mgr Roques est nommé archevêque de Rennes. Il se distingua pendant la guerre dans sa fidélité patriotique et sa protection apportée aux juifs et aux résistants. Le pape Pie XII l’élève au cardinalat le 18 février 1946 et lui confère le titre presbytéral de Sainte-Balbine. Il participe aux conclaves de 1959 et de 1963 et aux premières sessions du concile Vatican II. Il meurt le 4 septembre 1964 et est enterré dans la crypte de la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Il était officier de la Légion d’honneur. Né le 24 septembre 1873 à Nancy de parents alsaciens ayant dû quitter l’Alsace à la suite de la défaite de 1871, Charles Ruch manifeste dès son plus jeune âge une vocation sacerdotale. Il rentre naturellement au petit séminaire puis au grand séminaire de Nancy en octobre 1890. En 1892, il effectue son service militaire au 26ème régiment d'infanterie de Lyon. On se souvient

Né le 24 septembre 1873 à Nancy de parents alsaciens ayant dû quitter l’Alsace à la suite de la défaite de 1871, Charles Ruch manifeste dès son plus jeune âge une vocation sacerdotale. Il rentre naturellement au petit séminaire puis au grand séminaire de Nancy en octobre 1890. En 1892, il effectue son service militaire au 26ème régiment d'infanterie de Lyon. On se souvient de lui pour avoir fait en quelques mois de ses camarades de chambrée de véritables chrétiens. Après la caserne, Charles Ruch réintègre le séminaire de Nancy avant d'être envoyé par son évêque à l'Institut Catholique de Paris. Ordonné prêtre le 18 juillet 1897, il est reçu docteur en théologie en 1898. A ce moment-là, Mgr Thurinaz le nomme professeur de théologie et père spirituel au séminaire de Nancy. Il occupera ces fonctions jusqu'en 1907, année où il est nommé vicaire général. Âgé de 34 ans, et sans aucune expérience paroissiale, l'abbé Ruch est jeté en pleine mêlée pour suivre de près les événements récents liés aux lois de séparation de l’Église et de l’État. Brillant et doué d'innombrables capacités, l’abbé Ruch est proposé pour succéder à Mgr Thurinaz : il devient donc coadjuteur de Nancy, sacré le 16 juillet 1913, avec le titre d’évêque de Gérasa. Lorsque la guerre éclate en 1914, il est mobilisé et affecté comme aumônier militaire au 20ème corps. En 1916, il reçoit avec Mgr de Llobet, archevêque d'Avignon la juridiction sur tous les prêtres-soldats de l'armée française. Quelques mois avant la fin de la guerre il est démobilisé pour se rapprocher de Mrg Thurinaz très affaibli. Pendant toute la guerre, c'est bien lui qui avait, en réalité, administré le diocèse de Nancy, dont le pasteur voyait ses forces décliner. Il prit la tête du diocèse à la mort de Mgr Thurinaz le 26 octobre 1918. Six mois plus tard sur la demande expresse du gouvernement français, il fut transféré sur le siège épiscopal de Strasbourg pour remplacer l'évêque de

de lui pour avoir fait en quelques mois de ses camarades de chambrée de véritables chrétiens. Après la caserne, Charles Ruch réintègre le séminaire de Nancy avant d'être envoyé par son évêque à l'Institut Catholique de Paris. Ordonné prêtre le 18 juillet 1897, il est reçu docteur en théologie en 1898. A ce moment-là, Mgr Thurinaz le nomme professeur de théologie et père spirituel au séminaire de Nancy. Il occupera ces fonctions jusqu'en 1907, année où il est nommé vicaire général. Âgé de 34 ans, et sans aucune expérience paroissiale, l'abbé Ruch est jeté en pleine mêlée pour suivre de près les événements récents liés aux lois de séparation de l’Église et de l’État. Brillant et doué d'innombrables capacités, l’abbé Ruch est proposé pour succéder à Mgr Thurinaz : il devient donc coadjuteur de Nancy, sacré le 16 juillet 1913, avec le titre d’évêque de Gérasa. Lorsque la guerre éclate en 1914, il est mobilisé et affecté comme aumônier militaire au 20ème corps. En 1916, il reçoit avec Mgr de Llobet, archevêque d'Avignon la juridiction sur tous les prêtres-soldats de l'armée française. Quelques mois avant la fin de la guerre il est démobilisé pour se rapprocher de Mrg Thurinaz très affaibli. Pendant toute la guerre, c'est bien lui qui avait, en réalité, administré le diocèse de Nancy, dont le pasteur voyait ses forces décliner. Il prit la tête du diocèse à la mort de Mgr Thurinaz le 26 octobre 1918. Six mois plus tard sur la demande expresse du gouvernement français, il fut transféré sur le siège épiscopal de Strasbourg pour remplacer l'évêque de  Strasbourg, Mgr Fritzen, de nationalité allemande. Monseigneur Ruch occupa cette charge jusqu'à sa mort le 29 août 1945. Mgr Gaudel qui l’avait eu pour formateur au séminaire de Nancy et l’avait retrouvé comme évêque à Nancy puis à Strasbourg le nomma chanoine d’honneur de sa cathédrale à l'été 1942, quand, voulant témoigner son attachement aux vénérés prélats qu'il avait particulièrement connus avant sa nomination à l'évêché de Fréjus, il pria également Mgr Piguet de qui il avait reçu la plénitude du sacerdoce, Mgr Fleury et Mgr Heintz de bien vouloir accepter ce titre. Mgr Ruch avait été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1915, officier en 1921, puis commandeur en 1931 pour le motif suivant : « Au cours des circonstances les plus douloureuses qu'ait pu connaître son âme de pasteur, Mgr Ruch n'a jamais faibli dans l'accomplissement des devoirs que lui dictait sa conscience de prélat concordataire et de Français. Aucune attaque, aucune pression n'a pu le faire dévier de la voie où l'engageait son ardent amour de la France. Avec éclat, il a su faire revivre les grandes traditions nationales qui faisaient la fierté du siège épiscopal de Strasbourg. Belle figure d'évêque français ».

Strasbourg, Mgr Fritzen, de nationalité allemande. Monseigneur Ruch occupa cette charge jusqu'à sa mort le 29 août 1945. Mgr Gaudel qui l’avait eu pour formateur au séminaire de Nancy et l’avait retrouvé comme évêque à Nancy puis à Strasbourg le nomma chanoine d’honneur de sa cathédrale à l'été 1942, quand, voulant témoigner son attachement aux vénérés prélats qu'il avait particulièrement connus avant sa nomination à l'évêché de Fréjus, il pria également Mgr Piguet de qui il avait reçu la plénitude du sacerdoce, Mgr Fleury et Mgr Heintz de bien vouloir accepter ce titre. Mgr Ruch avait été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1915, officier en 1921, puis commandeur en 1931 pour le motif suivant : « Au cours des circonstances les plus douloureuses qu'ait pu connaître son âme de pasteur, Mgr Ruch n'a jamais faibli dans l'accomplissement des devoirs que lui dictait sa conscience de prélat concordataire et de Français. Aucune attaque, aucune pression n'a pu le faire dévier de la voie où l'engageait son ardent amour de la France. Avec éclat, il a su faire revivre les grandes traditions nationales qui faisaient la fierté du siège épiscopal de Strasbourg. Belle figure d'évêque français ».