Sede vacante

La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».

La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».

Le décès du pape est constaté par le camerlingue de la sainte Eglise romaine, le cardinal irlando américain Kevin Farrell dans la chapelle où son corps est immédiatement déposé dans un cercueil de chêne zingué (l’usage des trois cercueils de cyprès, de plomb et de chêne ayant été aboli par les récentes dispositions du pape François).

Le même prélat, chargé d’organiser le conclave et d’assurer en quelque sorte l’intérim avec le doyen du Sacré collège scelle alors le bureau et la chambre du pape défunt après avoir annulé en le rayant l’Anneau du pêcheur et le sceau de plomb qui servaient à authentifier les documents pontificaux.

Le cardinal camerlingue informe de la vacance le cardinal vicaire de Rome ainsi que le corps diplomatique et invite tous les cardinaux à se rendre dans la Ville éternelle. C’est à eux, en effet qu’est confié le gouvernement de l’Eglise, qui n’ont cependant aucune autorité pour accomplir les actes réservés au souverain pontife, se contentant d’expédier les affaires courantes ou plus urgentes.

La porte de bronze qui donne accès au Palais apostolique ferme l’un de ses deux vantaux en signe de deuil, les armoiries pontificales font place notamment sur les monnaies et les timbres émis à ce moment à l’ombrellino surmontant les deux clefs, symbole de la vacance papale.

La dépouille du pape défunt est transportée dans la basilique Saint-Pierre où elle est exposée à la vénération des fidèles dans le cercueil ouvert (et non plus sur un catafalque comme pour ses prédécesseurs, ce qui eut lieu le mercredi 23 avril) qui est fermé la veille de l’inhumation qui doit toujours avoir lieu entre le quatrième et le sixième jour après sa mort.

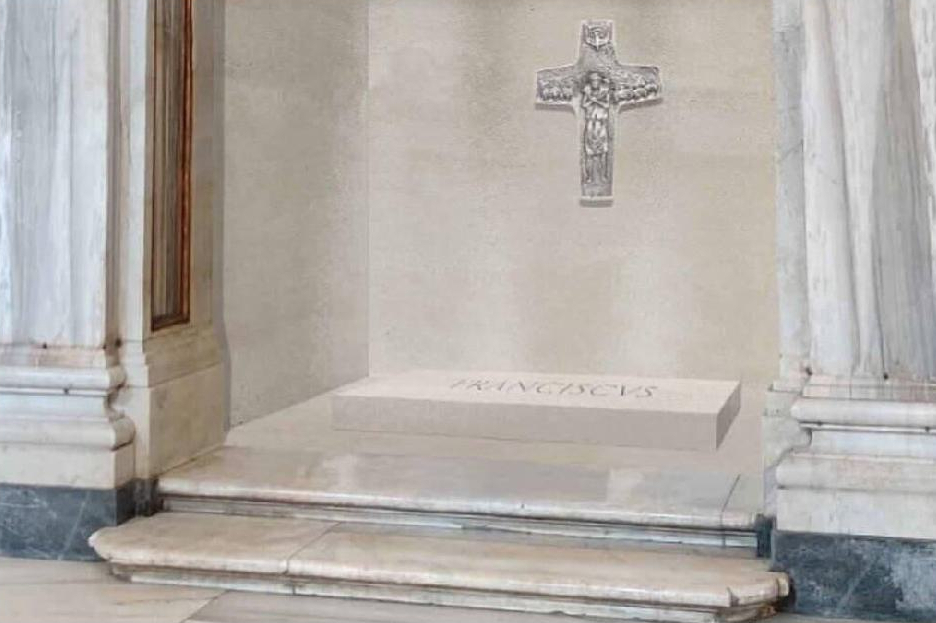

La cérémonie commence par une messe solennelle sur la place Saint-Pierre présidée par le doyen des cardinaux, le cardinal Giovanni Battista Re, elle a été célébrée le samedi 26 avril 2025. Selon sa volonté, le corps du pape a ensuite été transféré dans le collatéral gauche de la basilique Sainte-Marie-Majeure, où il repose entre la chapelle Sforza et la chapelle de la Vierge vénérée sous le titre de Salus populi romani chère à son cœur. Sur sa tombe, sans décoration, selon ses volo ntés, a été gravé son simple nom en latin : Franciscus, exactement comme ce fut le cas pour ses prédecesseurs. Reposent déjà dans cette basilique romaine les papes Honorius III, Nicolas IV, saint Pie V, Sixte Quint, Clément VIII, Paul V et Clément IX. Le dernier pape a vouloir être enterré hors de Saint-Pierre fut le pape Léon XIII inhumé à Saint-Jean-de-Latran en 1903.

ntés, a été gravé son simple nom en latin : Franciscus, exactement comme ce fut le cas pour ses prédecesseurs. Reposent déjà dans cette basilique romaine les papes Honorius III, Nicolas IV, saint Pie V, Sixte Quint, Clément VIII, Paul V et Clément IX. Le dernier pape a vouloir être enterré hors de Saint-Pierre fut le pape Léon XIII inhumé à Saint-Jean-de-Latran en 1903.

Commencent alors les neuf jours de services funèbres pour le pape.

Le cardinal camerlingue avec le premier des cardinaux des trois ordres (évêques, prêtres et diacres*) profite de la présence des cardinaux pour fixer le jour d’ouverture du conclave qui doit se tenir entre le quinzième et le vingtième jour après la mort du pape, donc entre le 6 et le 11 mai 2025, en l'occurence après décision du camerlingue, le mercredi 7 mai.

Il est précédé au Vatican par des réunions quotidiennes préparatoires (congrégations générales) auxquelles sont invités les 252 cardinaux**, présidées par le cardinal Pietro Parolin (jusque-là secrétaire d’Etat du défunt pape) en tant que cardinal évêque le plus ancien se substituant au doyen (cardinal Jean-Baptiste Re) et au vice-doyen (cardinal Leonardo Sandri) du Sacré collège, tous deux disqualifiés en raison de leur âge (plus de 80 ans). Ces rencontres permettent aux princes de l’Eglise d’échanger sur leur vision de l’Eglise et ses besoins et de mieux se connaître pour envisager le choix que les électeurs auront à faire.

Le conclave

Selon les normes édictées par saint Paul VI, ce sont uniquement les cardinaux de moins de 80 ans, au nombre de 135 aujourd’hui (soit 15 de plus que le nombre maximal qui avait été fixé par saint Jean-Paul II dans sa constitution apostolique) qui ont été autorisés à participer au conclave proprement dit. En fait ils ne sont que 133 puisque les cardinaux Canizares et Njue, bien qu'électeurs, ne particpent pas au conclave à cause de leur état de santé.

Logés à la Maison Sainte-Marthe, au cœur de la cité papale, résidence qu’avait choisie le pape François qui avait déserté les appartements du palais pontifical, les cardinaux sont mis à l’isolement complet, ne pouvant ni écrire, ni téléphoner, ni communiquer de quelque façon que ce soit avec l’extérieur, ni dans un sens ni dans l’autre. C’est la signification même du mot conclave (« sous clé »), mesure stricte rendue nécessaire et imposée par le concile de Lyon II en 1274 tant pour protéger les électeurs des influences extérieures que pour les contraindre à une décision rapide. Avec le personnel qui leur est forcément adjoint et qui est tenu à limiter au strict minimum les contacts (employés de cuisine, de ménage, médecins et confesseurs) ils prêtent serment de confidentialité absolue.

Le premier jour du conclave commence par une messe solennelle ouverte au public, dans la basilique Saint-Pierre, la messe dite pro eligendo papa. L’après-midi, les électeurs sont conduits en bus de l’autre côté de la basilique pour rejoindre le palais pontifical. Depuis la chapelle Pauline où ils se réunissent, ils partent en procession vers la chapelle Sixtine en traversant la très solennelle Sala Regia au son de la litanie des saints. Dans la chapelle dominée par le Jugement dernier de Michel Ange censé inspirer le sens des responsabilités aux cardinaux, les prélats se rangent de chaque côté sur deux rangs parallèles auxquels on a rajouté cette fois trois rangées perpendiculaires derrière le jubé, où leur place est marquée devant une table où les attendent pour chacun un sous-main rouge frappé du sigle sede vacante, avec le texte de la constitution apostolique qui régit l’élection et le Livre de la liturgie du conclave, l'ordo rituum conclavis. Sous la présidence du cardinal Pietro Parolin est chanté le Veni Creator, puis tous récitent le serment prescrit :

Nous tous et chacun de nous, Cardinaux électeurs présents à cette élection du Souverain Pontife, promettons, faisons le vœu et jurons d'observer fidèlement et scrupuleusement toutes les prescriptions contenues dans la Constitution apostolique du Souverain Pontife Jean-Paul II, Universi Dominici gregis, datée du 22 février 1996. De même, nous promettons, nous faisons le voeu et nous jurons que quiconque d'entre nous sera, par disposition divine, élu Pontife Romain, s'engagera à exercer fidèlement le munus Petrinum de Pasteur de l'Église universelle et ne cessera d'affirmer et de défendre avec courage les droits spirituels et temporels, ainsi que la liberté du Saint-Siège. Nous promettons et nous jurons surtout de garder avec la plus grande fidélité et avec tous, clercs et laïcs, le secret sur tout ce qui concerne d'une manière quelconque l'élection du Pontife Romain et sur ce qui se fait dans le lieu de l'élection et qui concerne directement ou indirectement les scrutins ; de ne violer en aucune façon ce secret aussi bien pendant qu'après l'élection du nouveau Pontife, à moins qu'une autorisation explicite en ait été accordée par le Pape lui-même ; de n'aider ou de ne favoriser aucune ingérence, opposition ni aucune autre forme d'intervention par lesquelles des autorités séculières, de quelque ordre et de quelque degré que ce soit, ou n'importe quel groupe, ou des individus voudraient s'immiscer dans l'élection du Pontife Romain.

Ensuite, chaque cardinal électeur, selon l'ordre de préséance, s’approche de l’évangéliaire exposé au centre de la chapelle pour poursuivre avec la formule suivante :

Et moi, N. Cardinal N., je le promets, j'en fais le vœu et je le jure, que Dieu m'y aide ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma main.

Vient alors le moment de l’Extra omnes (« Tous dehors !), prononcé par le Maître des cérémonies, l’archevêque Diego Ravelli. Sortent alors de la chapelle Sixtine tous ceux qui ne participent pas aux votes : chantres, cérémoniaires, photographes et cameramen, prélats et laïcs de la curie, poignée de gens qui ont eu le privilège d’assister au dernier acte public du conclave. De l’intérieur la porte est fermée et scellée.

Seuls restent encore l’ecclésiastique chargé d’une dernière méditation destinée aux électeurs (souvent un cardinal de plus de 80 ans, cette fois le cardinal non-électeur Raniero Cantalamessa), le Maître des cérémonies et deux assistants qui ne tardent pas à quitter les lieux eux aussi pour garantir la confidentialité du scrutin.

A chaque cardinal a été remis le bulletin sur lequel est écrit : Eligo in Summum Pontificem au-dessous de quoi il est invité à inscrire le nom de son choix. L’ayant rempli et plié en quatre, chaque électeur, selon l'ordre de préséance, le tient levé de telle sorte qu'il puisse être vu, le porte à l'autel, près duquel se tiennent les trois scrutateurs tirés au sort, et sur lequel il y a une urne couverte d'un plateau pour recevoir les bulletins. Arrivé là, l’électeur prononce, à haute voix, le serment selon la formule suivante :

Je prends à témoin le Christ Seigneur, qui me jugera, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge devoir être élu.

Après cela, il dépose son bulletin sur le plateau et, au moyen de celui-ci, le met dans l'urne, s'incline vers l'autel et regagne sa place.

Au moment du dépouillement, le premier scrutateur prend chaque bulletin, le déplie, regarde le nom qu’il porte, et le donne au deuxième scrutateur qui, ayant fait de même, le passe au troisième, qui le lit à haute et intelligible voix puis le perfore avec une aiguille munie d'un fil. À la fin de la lecture des noms, les extrémités du fil sont liées par un nœud et tous les bulletins ainsi réunis sont placés dans un vase.

Comme les deux tiers des voix des électeurs présents sont exigés pour être élu, le premier tour se conclut souvent négativement. L’ensemble des bulletins sont alors brûlés dans un poêle aménagé tout exprès au bas de la chapelle. Autrefois, mélangés avec de la paille humide, ils étaient censés produire une épaisse fumée noire visible de la place Saint-Pierre par le peuple qui attend. Aujourd’hui, ce sont des produits chimiques qui garantissent l’efficacité de l’opération.

Il faut attendre le deuxième jour pour que reprenne le scrutin au rythme de deux votes le matin et deux l’après-midi (la combustion des bulletins ne se faisant que tous les deux scrutins). Un troisième jour peut être nécessaire. Si aucun nom n’a obtenu le nombre requis de suffrages à l’issue de ce troisième jour, on opère une pause consacrée à la méditation et aux échanges, elle ne doit pas excéder 24 heures.

De même, après sept nouveaux scrutins, une nouvelle interruption s’impose, puis de nouveau après sept scrutins. Enfin, les cardinaux se prononcent à la majorité absolue sur un nouveau mode de scrutin, qu’il soit à la majorité absolue ou qu’il porte sur les deux premiers noms qui émergent.

Une fois l’élection obtenue, le cardinal Pietro Parolin (ou s’il était lui-même choisi, le cardinal Fernando Filoni, cardinal évêque le plus ancien) s’approchera du nouvel élu et lui posera les deux questions rituelles : « Acceptez-vous votre élection canonique comme Souverain Pontife ? » et après avoir reçu son consentement : « De quel nom voulez-vous être appelé ? ». Parfois un petit flottement s’insinue quant au chiffre à définir : quand le cardinal Roncalli opta pour le nom de Jean en 1958, on hésita entre XXIV et XXIII ; en bon historien le nouveau pape imposa XXIII, reléguant définitivement le pape Jean XXIII, élu en 1410 au rang d’antipape.

Jusqu’en 1963 le nombre plus modeste de cardinaux permettait de fixer au mur un petit dais au-dessus de chaque fauteuil, l’élection assurée, chaque dais se repliait à l’exclusion de celui du nouvel élu … et parfois en raison de défaillances techniques de celui d’un cardinal alors suspecté de quelque réticence à l’égard du choix de ses confrères.

Rappelé à ce moment-là, le Maître des célébrations liturgiques pontificales avec deux cérémoniaires rédige un procès-verbal de l'acceptation du nouveau Pontife et du nom qu'il a pris pendant que tous les cardinaux viennent, un à un rendre hommage au nouveau pape.

C’est alors que les bulletins peuvent être brûlés avec les produits qui assureront la fumée blanche que tout le monde attend de l’extérieur. Les cloches de la basilique Saint-Pierre saluent en même temps l’élection.

Le cardinal élu se retire ensuite dans une toute petite sacristie proche de l’autel de la chapelle Sixtine, appelée « chambre des pleurs » en raison de l’émotion dont elle a dû être témoin, conclave après conclave, où l’attendent trois soutanes blanches que le tailleur pontifical, Gamarelli aura préparé dans des tailles diverses pour correspondre tant bien que mal aux gabarits éventuels.

C’est là que le pape François marqua d’emblée son autorité en refusant le rochet, la mozette, la croix et l’étole qu’avaient revêtus ses prédécesseurs pour sortir, pour la première fois avec la simple soutane blanche sur la loggia de Saint-Pierre.

Déjà le premier cardinal-diacre, en l’occurrence le corse Dominique Mamberti (ou s’il était lui-même élu, le cardinal-diacre Mario Zenari) aura annoncé à la foule : « Annuntio vobis gaudium magum : habemus papam ! », (Je vous annonce une grande joie : nous avons un pape !). En 2013, c’était déjà un français, le cardinal Jean-Louis Tauran qu’on avait entendu proclamer la formule qui continue ainsi : « Eminentissimum ac reverendissimum dominum, Dominum » suivi du prénom de baptême de l’élu, ce qui laisse encore planer l’incertitude, accrue par le rythme que le cardinal prend alors plaisir à ralentir « Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalem » puis le nom de famille qui dissipe tous les doutes et provoque la réaction de la foule, et enfin « qui sibi nomen imposuit » (qui s’est choisi le nom de) avec le nom pour lequel le nouvel élu aura opté. A noter que l’usage de changer de nom remonte au 2 janvier 535 ou Mercurius, au nom trop marqué par le paganisme a préféré celui de Jean (Jean II) ; cela reste facultatif, le dernier pape ayant gardé son prénom étant Marcel II en 1555.

Arrivé à la loggia le nouveau pape donne enfin la bénédiction Urbi et orbi (à la Ville et au monde), depuis saint Jean-Paul II l’habitude s’est imposée de la faire précéder d’une courte allocution spontanée. Quelques jours plus tard, la messe solennelle « d’inauguration du pontificat » a remplacé la messe du couronnement qui eut lieu jusqu’en 1963, avant que saint Paul VI ne décide de renoncer au port de la triple couronne ou tiare. Le pape, comme évêque de Rome prend également dans les premiers jours de son pontificat possession de sa cathédrale, qui est la basilique majeure Saint-Jean-de-Latran.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.