Melchior Brunel (alias de Brunellis)

Melchior Brunel (alias de Brunellis)

Melchior Brunel serait fils de Michel de Brunellis et de Françoise de Sourras, mariés à Carpentras*. Son grand-père, Pellegrino de Brunellis, écuyer de Martin V, était originaire de Vérone et vint dans le Comtat vers 1420, devint viguier d'Avignon (1426-1427), puis capitaine de Mornas (1431- 1433) et finit par s'établir à Carpentras. Après avoir conquis la licence dans les deux droits, Melchior obtient le poste de doyen de Saint-André-lès-Avignon. Parmi les bénéfices dont il a la jouissance, il résigne le 30 avril 1561 son prieuré Saint-Michel de Barret-le-Bas (au diocèse de Gap) à son neveu Allan, clerc de Carpentras, profès de Villeneuve-lès-Avignon, fils d’Esprit de Brunellis. Melchior est plus tard cité comme chanoine de Fréjus : on le voit en 1582 puis en 1585 porter des filleuls sur les fonts baptismaux de la cathédrale. A l’occasion des troubles civils, quand les chanoines obtinrent entre 1590 et 1594 de se retirer à Châteaudouble, avec Guillaume Barbossy et Barthélémy Camelin, Melchior Brunel décidera de rester à Fréjus ; se prétendant alors le chapitre légitime, les trois chanoines dissidents éliront Barthélémy Camelin administrateur du diocèse à la mort de Monseigneur de Bouliers, l’année suivante, en opposition à Hélion Mosson porté par la majorité en exil. En 1599, le chanoine "Brunelli" figure encore dans le rôle du blé où il reçoit comme chacun de ses confrères 17 charges réduites en farine.

* Le contrat de mariage daté du 21 janvier 1479 invite à repousser notre Melchior d'une génération pour coïncider avec ses propres dates.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Melchior Brunel (alias de Brunellis)

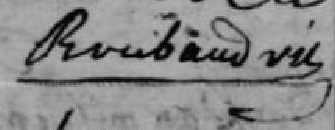

Melchior Brunel (alias de Brunellis) Marthe, le 3 novembre 1790 à Puget-Théniers. Le 23 janvier 1791, il prête le premier serment de soumission à la Constitution civile du clergé exigé par le décret du 27 novembre précédent (le bref pontifical de condamnation sera signé à peine deux mois plus tard…), ce qui lui permet de poursuivre son service paroissial au moins jusqu’à l’année suivante. Il est probable qu’il se soit rétracté ensuite étant donné le jugement que portera sur ses prêtres Mgr de Richery à cet égard. En effet, réintégré après la Révolution, il est nommé, dans le cadre du vaste diocèse d’Aix, curé de Roquesteron (06) en 1813. Après le rétablissement du diocèse de Fréjus, l’abbé Roubaud sera installé chanoine titulaire en 1827 et y recevra la fonction de chanoine pénitencier. Il meurt à Fréjus le 14 avril 1847.

Marthe, le 3 novembre 1790 à Puget-Théniers. Le 23 janvier 1791, il prête le premier serment de soumission à la Constitution civile du clergé exigé par le décret du 27 novembre précédent (le bref pontifical de condamnation sera signé à peine deux mois plus tard…), ce qui lui permet de poursuivre son service paroissial au moins jusqu’à l’année suivante. Il est probable qu’il se soit rétracté ensuite étant donné le jugement que portera sur ses prêtres Mgr de Richery à cet égard. En effet, réintégré après la Révolution, il est nommé, dans le cadre du vaste diocèse d’Aix, curé de Roquesteron (06) en 1813. Après le rétablissement du diocèse de Fréjus, l’abbé Roubaud sera installé chanoine titulaire en 1827 et y recevra la fonction de chanoine pénitencier. Il meurt à Fréjus le 14 avril 1847.