André Saurin (1759-1826)

André Saurin est né le 7 février 1759 dans une famille de charpentiers du village de Seillans. Il est le fils de Pierre Saurin et de Magdelaine Millet. Son père, Pierre (1718-1796), est lui-même fils d’Antoine Saurin, né en 1669, et de Jeanne Cavalier ; Antoine étant le fils de Pierre, maître charpentier mort à Seillans en 1695 et de Marguerite Laugier.

Il est baptisé le lendemain : "L'an 1759, et le huitième de février, par moi soussigné prieur curé, a été baptisé André Saurin, fils de Pierre, menuisier, et de Magdelaine Milet, sa légitime épouse, né hier sur les onze heures de matin. le parrain a été André Giraud, négotiant, et la marraine, Anne Arnoux, son épouse, tous de ce lieu et signés avec nous, hors la marraine qui a dit ne savoir, de ce requise." Renou, prieur.

André Saurin fait sa première communion le 15 avril 1771 dans l'église de Seillans, il est tonsuré le 23 mars 1776, minoré le 14 mars 1778; il est déjà nommé l'année suivante professeur de philosophie au grand séminaire, puis ordonné sous-diacre le 15 février 1780, diacre le 14 avril 1781 et, enfin, prêtre le 15 avril 1783, dans la chapelle du grand séminaire. Il fut chargé de la chaire de dogme la même année, puis, en 1790, celle de morale, au moment où l'orage de la Révolution s'abattait sur le diocèse. Le 23 septembre 1792, il refusa devant la municipalité de Seillans de prêter serment de fidélité à la Constitution civile du clergé et dut se cacher en exerçant clandestinement son ministère à Seillans où sa famille lui aménagea une cachette souterraine à leur campagne du Foulon. Dans les premiers jours d'octobre 1792, il doit finalement se résoudre à prendre l'exil, déguisé en paysan, le bâton à la main et la besace sur le dos. Empruntant un itinéraire sinueux qui le conduit à Nice, puis à Mondovi où un habitant, touché de voir ce vagabond "harassé de fatigue, exténué par la faim" se réjouit d'apprendre qu'il vient d'accueillir un prêtre, enfin à Ferrare, pour aboutir au couvent du Tiers ordre franciscain de Forlimpopoli qui lui servit de refuge. Il visita Rome en 1793 et rentra en France tout aussi clandestinement par les mêmes chemins muletiers en 1796. C'est à Montfort où il vivait dans la clandestinité et exerçait les fonctions de professeur de philosophie dans une institution de cette bourgade, qu'il rencontra un ancien confrère de séminaire, l'abbé Pierre-Louis Turles (1753-1823), que Mgr de Bausset, en exil, avait chargé de l'administration du diocèse. Il le nomma chef de mission pour le canton de Fayence, puis pour ceux de Saint-Tropez et de Grimaud. Après l'avoir refusé une première fois, l'abbé Saurin prêta serment de fidélité à la Constitution de l'an VIII le 9 juin 1802. Au rétablissement du culte, il est nommé le 18 septembre 1802 curé de Cogolin, qu'il avait administré depuis la mort de l'abbé Feraporte le 22 mai précédent et qu'il conserva tout en prenant à partir du 20 avril 1807 la responsabilité des classes de rhétorique et de seconde au petit séminaire que l'archevêque d'Aix venait de créer à La Seyne. Cette situation inconfortable où il faisait appel à l'abbé César Imbert, originaire de Cogolin et recteur de La Motte, pour le service ordinaire, fut résolue en 1812 par la fermeture de cette éphémère institution, il passa alors au grand séminaire d'Aix dont dépendait encore Fréjus, où il enseigna la morale et l'Ecriture Sainte. Bien que n'appartenant pas à la Compagnie de Saint-Sulpice à laquelle la maison avait été confiée, l'abbé Saurin s'y intégra parfaitement (il en avait puisé l'esprit auprès de Monsieur Denans que Mgr de Bausset-Roquefort avait mis à la tête de son séminaire de Fréjus avant la Révolution) : d'une patience admirable avec les séminaristes, il leur apportait sa vaste érudtion; cher à tous, il plaisait aux savants et mettait les ignorants à l'aise par sa bienveillance. Aussi est-ce avec regret qu'on le vit partir en 1820 à Fréjus où il venait d'être nommé curé. C'est lui qui, à ce titre, prend possession du siège épiscopal au nom de Mgr Richery le 3 août 1823, en vertu d’une procuration que lui accorda depuis Paris, le 23 juillet 1823, le nouvel élu :

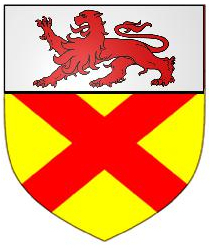

Procès-verbal de la prise de possession du Siège épiscopal de Fréjus faite au nom de Mgr Charles Alexandre de Richery, évêque de Fréjus, par Mr Saurin, curé de l’église cathédrale, son procureur fondé pour cela. L’an mil huit cent vingt trois, le trois août, jour de dimanche, à quatre heures après midi, avant les Vêpres, Mr André Saurin, curé de l’église cathédrale de Fréjus, chargé par Mgr Charles Alexandre de Richery, évêque de Fréjus de prendre en son nom possession de son siège en vertu de la procuration expresse qu’il lui adressée pour cet effet, a procédé selon les formules accoutumées à cette prise de possession, revêtu du surplis et de l’étole, et s’est rendu, accompagné de M. le Maire de la ville et de quelques notables, à la porte de l’église, là en présence de ceux qui l’accompagnaient et des membres du clergé de la ville et des environs et des notables de la ville qui étaient dans l’intérieur de l’église, et a lu d’une voix haute et intelligible d’abord la Bulle de N. S. Père le pape Pie VII donnée à Rome le seize du mois de mai de l’année mil huit cent vingt trois par laquelle Sa Sainteté a institué Mgr Charles Alexandre évêque de Fréjus. Ensuite, il a lu la procuration donnée à Paris le vingt trois du mois de juillet de cette année mil huit cent vingt trois sous son seing et le sceau de ses armes et le contreseing de son secrétaire, par laquelle Mgr Charles Alexandre de Richery, évêque de Fréjus, lui donne la commission expresse et charge de procuration à l’effet de prendre possession de son Siège épiscopal avec les formalités usitées en pareil cas. Après cette lecture, précédé du clergé et suivi des autorités et des notables convoqués à cet effet, il s’est avancé jusqu’au pied du maître autel. Là, s’étant mis à genoux et prié pendant quelques instants, il est monté à l’autel, l’a baisé, il a ouvert le tabernacle après avoir fait la génuflexion, il a touché des vases sacrés, il a fait de nouveau la génuflexion, et a fermé le tabernacle, il est descendu ensuite et s’est avancé vers le trône de Mgr l’évêque sur lequel il est monté et s’est assis. S’étant ensuite levé, il est descendu et s’est avancé vers la chaire sur laquelle étant monté, il s’est assis un instant entouré des membres du clergé. Ensuite il s’est levé et fait la lecture de la Bulle de N. S. Père le pape Pie VII adressée au clergé du diocèse de Fréjus et donnée à Rome le seize mai mil huit cent vingt trois par laquelle il avertit tout le clergé du diocèse de Fréjus qu’il lui donne pour évêque Mgr Charles Alexandre de Richery et lui commande de le reconnaître pour tel. Il a lu ensuite une autre Bulle du pape en date du même jour et de la même année adressée à tous les fidèles du diocèse de Fréjus par laquelle Sa Sainteté leur notifie le choix qu’il a fait de Mgr Charles Alexandre de Richery pour leur évêque et leur ordonne de le reconnaître pour tel et de lui obéir. Après cette lecture, le dit Mr Saurin est descendu de chaire et est venu de nouveau devant le maître autel. Alors le clergé a chanté l’antienne de l’Assomption de la Ste Vierge, titulaire de l’église cathédrale, avec le verset et l’oraison de saint Léonce, patron du diocèse de Fréjus. Ces cérémonies étant finies, Mr le Procureur est allé dans la sacristie, accompagné du clergé, des autorités et des notables de la ville. Il a été dressé procès-verbal de cette prise de possession qui a été signé par quatre témoins choisis parmi les fabriciens, savoir Mrs Jean Pierre Chabert, Honoré Court, Jean François Panescorte, Jean Sulpice Bareste et Pierre André Rolland, ensuite par Mr le Maire de Fréjus et de Mr l’Adjoint et par Mr le Juge de paix et Mr le Président du tribunal de commerce, les membres du clergé, enfin par Mr Saurin, procureur de Mgr l’évêque.

Signé (entre autres) : Chabert; Bareste; Rolland; Panescorte; Hré Court; N. Aimé, prêtre; Vernet, maire; Aubert, prêtre; Bonnety, prêtre; D’Audibert-Caille, juge de paix; Rey, prêtre recteur; Martel, chef de correspondance; Taxil, prêtre recteur; Blanc; Autran, prêtre; Saurin, curé de l’église cathédrale, procureur de Mgr l’évêque de Fréjus.

André Saurin accueille tout naturellement le nouvel évêque à la porte de la cathédrale lors de son entrée le 1er octobre suivant. Un mois après, il est nommé grand vicaire, non sans que Mgr de Richery le mette à l'épreuve : "J'ai besoin de vous pour un poste de la montagne, veuillez me donner votre démission." - "De suite, Monseigneur, la voilà." - "Eh bien, voici vos lettres de grand vicaire." Tout en assurant cette fonction, celui qu'on traitait de Bibliothèque vivante, enseigne la morale et l'Ecriture Sainte au grand séminaire de Fréjus, assure la direction spirituelle des candidats au sacerdoce et, comme son évêque, se distingue par une charité infatigable auprès des pauvres. Il est agrégé au chapitre dès sa restauration en 1823. C'est en décembre 1826 que la maladie eut raison de lui. Au seuil de la mort, il grelotte dans son lit, on cherche quelque chose pour le couvrir, mais on ne trouve rien, l'abbé Marin suggère à sa soeur de lui mettre au moins son manteau sur les épaules, en vain : le vénérable vieillard l'avait donné la veille à une pauvre femme qui lui demandait l'aumône et c'est avec un vieux tapis sur le dos qu'il achève sa nuit... Il meurt à Fréjus le 6 décembre 1826, entouré d’une vénération unanime et est porté en terre le lendemain. Mgr de Richery prononce son oraison funèbre. Quatre jours plus tard, une étrange cérémonie se déroule dans le cimetière Saint-Léonce où il vient d’être inhumé : à la demande de l’évêque on procède à l’exhumation du corps pour le déposer cette fois dans un sarcophage de pierre, qu’on enterrera au même emplacement. Ainsi en fait foi ce procès-verbal inscrit aux registres d’état-civil :

« L’an mil huit cent vingt six et le onze du mois de décembre à onze heures du matin, nous Alexandre de Badier, maire de la ville de Fréjus, sur la demande à nous faite par l’Illustrissime et Révérendissime Père en Dieu Monseigneur l’Evêque de Fréjus, tendante à obtenir l’exhumation du corps de Monsieur André Saurin, vicaire général du dit Seigneur Evêque, né à Seillans le huit février mil sept cent cinquante neuf, décédé à Fréjus le 6 décembre mil huit cent vingt six, inhumé le sept du même mois dans le cimetière de cette ville, pour être placé à perpétuité dans un cercueil de pierre, comme un dernier hommage rendu aux vertus de ce vénérable prêtre que distinguaient également et ses vastes connaissances et son zèle apostolique. Nous sommes rendus au dit cimetière où étant, il a été procédé à l’exhumation du corps du défunt, qui a été mis dans un cercueil de pierre d’une longueur de trois mètres quinze centimètres et d’une largeur de soixante quinze centimètres fermé hermétiquement par son couvercle également de pierre, lequel cercueil a été déposé à la même place, ou le corps du dit défunt avait été précédemment inhumé en notre présence. De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, que Sa Grandeur Monseigneur l’Evêque de Fréjus a bien voulu signer avec nous et notre adjoint, ainsi que Monsieur le Juge de Paix du canton et Messieurs les chanoines présents à la cérémonie.

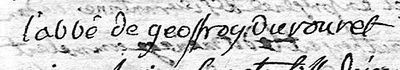

Signé : + Ch. Al. Evêque de Fréjus; l’abbé de Villeneuve, chanoine, vicaire général; Paul, chanoine et vicaire général; d’Hotmann, chanoine, vicaire général; Henry, chanoine, curé; Maunier, supérieur; ; Armieu, chanoine, secrétaire général de l’évêché; Bonnety, chanoine; Cat, chanoine; Gibert, vic.; Odon d’Audibert Caille Favas, juge de paix; Morel, ajoint; A.de Badier, maire de la ville. »

Son cœur, embaumé, est alors enchâssé et conservé dans la chapelle du séminaire dans lequel son portrait est installé. Sur sa tombe est gravée cette épitaphe :

"Hic requiescit / Andreas Saurin presbyter / Vic. gen. Forojuliensis / ex loco vulgo Seillans / ejusdem dioecesis / natus die 8 (sic) februarii 1759 / obiit / die 6 decembris 1826 / tu assecutus es doctrinam / fidem, longanimitatem / dilectionem, patientiam / (2Tim 3, 10) / praesul, clerus / et omnes cives flentes / posuere / Requiescat in pace."

Le chanoine Saurin laissa des ouvrages inédits parmi lesquels un Traité de l'éloquence de la chaire et des études sur les Révolutions physiques et morales du globe. Sa vie sera écrite par l’un de ses arrière-petits-neveux, le chanoine Joseph Honoré Saurin et publiée à Draguignan en 1859.

Hubert-Marie-Ludovic-Charles-Joseph-Ghislain baron de Bonhome, naît le 5 septembre 1931 à Dinant en Belgique, fils d'Adrien de Bonhome et de Louise Orban de Xivry. Il entre dans l’ordre bénédictin, à l’abbaye de Maredsous. En 1956, le Père Paul-Célestin Charlier, moine de Maredsous, s’installe, avec l’accord de sa communauté, auprès de la vieille chapelle de Pépiole (Six-Fours). Le Frère de Bonhome l’accompagne. D’autres frères participeront à cette résurrection, comme le Frère Victor, mort en 1998. On consolide les murs et les fondations, on relève les autels de pierre à l’intérieur, les absides sont dégagées de leur crépi et les fenêtres obstruées font passer de nouveau la lumière à travers des vitraux savamment réalisés par le Père Charlier. Bientôt, l’édifice paléochrétien, un temps menacé par d’autres projets, est classé à l’inventaire des Monuments historiques en 1969. Parallèlement, une vie liturgique, un enseignement biblique de qualité et un accompagnement spirituel font de ce lieu un pôle de ressourcement auquel le diocèse s’intéresse. En 1989, Monseigneur Madec y érige l’Association privée de fidèles Notre-Dame de Pépiole. A la mort du Père Charlier en 1976, le Frère Hubert de Bonhome y maintient la vie spirituelle et accueille chaleureusement les visiteurs qui apprécient son extrême gentillesse. Il reçoit l’ordination diaconale le 19 décembre 1998 en l’église Notre-Dame de l’Assomption à Six-Fours, puis est ordonné prêtre le 27 juin 1999 à La Castille, par Mgr Joseph Madec. Il est immédiatement nommé chapelain de Notre-Dame de Pépiole. Le 18 dé

Hubert-Marie-Ludovic-Charles-Joseph-Ghislain baron de Bonhome, naît le 5 septembre 1931 à Dinant en Belgique, fils d'Adrien de Bonhome et de Louise Orban de Xivry. Il entre dans l’ordre bénédictin, à l’abbaye de Maredsous. En 1956, le Père Paul-Célestin Charlier, moine de Maredsous, s’installe, avec l’accord de sa communauté, auprès de la vieille chapelle de Pépiole (Six-Fours). Le Frère de Bonhome l’accompagne. D’autres frères participeront à cette résurrection, comme le Frère Victor, mort en 1998. On consolide les murs et les fondations, on relève les autels de pierre à l’intérieur, les absides sont dégagées de leur crépi et les fenêtres obstruées font passer de nouveau la lumière à travers des vitraux savamment réalisés par le Père Charlier. Bientôt, l’édifice paléochrétien, un temps menacé par d’autres projets, est classé à l’inventaire des Monuments historiques en 1969. Parallèlement, une vie liturgique, un enseignement biblique de qualité et un accompagnement spirituel font de ce lieu un pôle de ressourcement auquel le diocèse s’intéresse. En 1989, Monseigneur Madec y érige l’Association privée de fidèles Notre-Dame de Pépiole. A la mort du Père Charlier en 1976, le Frère Hubert de Bonhome y maintient la vie spirituelle et accueille chaleureusement les visiteurs qui apprécient son extrême gentillesse. Il reçoit l’ordination diaconale le 19 décembre 1998 en l’église Notre-Dame de l’Assomption à Six-Fours, puis est ordonné prêtre le 27 juin 1999 à La Castille, par Mgr Joseph Madec. Il est immédiatement nommé chapelain de Notre-Dame de Pépiole. Le 18 dé cembre 2001, il est désigné Modérateur et Conseiller spirituel de l’Association et renouvelé régulièrement dans cette mission. Il est promu chanoine honoraire du Chapitre cathédral en 2006. Il décède le 23 février 2015 à Ollioules. Ses obsèques sont célébrées le jeudi 26 février 2015 en l’église Sainte-Anne de Six-Fours-les-Plages, présidées par le Révérendissime Père Bernard Lorent, abbé de Maredsous, qui garde des liens étroits avec Pépiole. Il est inhumé au chevet de la chapelle, près de la tombe du Père Charlier.

cembre 2001, il est désigné Modérateur et Conseiller spirituel de l’Association et renouvelé régulièrement dans cette mission. Il est promu chanoine honoraire du Chapitre cathédral en 2006. Il décède le 23 février 2015 à Ollioules. Ses obsèques sont célébrées le jeudi 26 février 2015 en l’église Sainte-Anne de Six-Fours-les-Plages, présidées par le Révérendissime Père Bernard Lorent, abbé de Maredsous, qui garde des liens étroits avec Pépiole. Il est inhumé au chevet de la chapelle, près de la tombe du Père Charlier.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

abbé Liotard, et entre au petit séminaire de Brignoles dont il est élève de 1862 à 1864. Après le grand séminaire, il revient de nouveau au petit séminaire pour y enseigner cette fois, à partir de 1871, aux classes inférieures puis les Humanités. Après son ordination sacerdotale, il est envoyé comme vicaire à Vence, de 1878 à 1882, puis à la paroisse Saint-François-de-Paule de Toulon où il se fait apprécier pour son talent oratoire, son esprit conciliant et sa grande simplicité. Mais c’est, rappelé par le chanoine Jacomin, à son cher petit-séminaire de Brignoles qu’il revient en 1855, auquel il consacrera la plus grande partie de sa vie sacerdotale : il y enseigna alors la rhétorique avec grande compétence; ses loisirs lui permettait de mettre ses talents oratoires au service de nombre de paroisses où son amabilité lui gagnait la sympathie de tous. Il reçut la dignité de chanoine honoraire en 1900 puis devint supérieur du petit séminaire la même année. Il mourut prématurément à 53 ans le 8 avril 1903, à Brignoles et fut inhumé aux Arcs.

abbé Liotard, et entre au petit séminaire de Brignoles dont il est élève de 1862 à 1864. Après le grand séminaire, il revient de nouveau au petit séminaire pour y enseigner cette fois, à partir de 1871, aux classes inférieures puis les Humanités. Après son ordination sacerdotale, il est envoyé comme vicaire à Vence, de 1878 à 1882, puis à la paroisse Saint-François-de-Paule de Toulon où il se fait apprécier pour son talent oratoire, son esprit conciliant et sa grande simplicité. Mais c’est, rappelé par le chanoine Jacomin, à son cher petit-séminaire de Brignoles qu’il revient en 1855, auquel il consacrera la plus grande partie de sa vie sacerdotale : il y enseigna alors la rhétorique avec grande compétence; ses loisirs lui permettait de mettre ses talents oratoires au service de nombre de paroisses où son amabilité lui gagnait la sympathie de tous. Il reçut la dignité de chanoine honoraire en 1900 puis devint supérieur du petit séminaire la même année. Il mourut prématurément à 53 ans le 8 avril 1903, à Brignoles et fut inhumé aux Arcs.

s plus honorables qui lui furent proposées, y compris un évêché, dit-on. Formé à l'école de la misère pendant la période d'exil, il en conserva une austérité monacale : il habitait un très modeste appartement meublé le plus pauvrement du monde. Ainsi s'installe-t-il en 1801, ainsi meurt-il en 1835. Il fut secondé par le maire Jacques Ventrin, qui décida de réparer l'église et par ses trois vicaires Ventrin, Merle et Cavalier. En 1808, il fit prêcher une mission qui porta beaucoup de fruits. Une anecdote dépeint son tempérament et sa charité : une paroissienne enfermée le soir par mégarde dans l'église est réveillée au milieu de la nuit par un individu qui s'agenouille devant le maître autel en demandant pardon pour le crime que la misère le pousse à faire, puis force les troncs pour en emporter le butin; le curé averti dès l'ouverture, fait venir l'homme en question, le somme de rendre l'argent et lui fait comprendre l'odieux de son geste, avant de le congédier en lui remettant le double de la somme volée. Monseigneur de Bausset, archevêque d'Aix, son parent et ami voulut le faire chanoine titulaire de sa cathédrale, mais Messire du Rouret protesta de nouveau vouloir mourir à Antibes, que la Providence lui avait donné pour épouse. Nouvellement nommé évêque de Fréjus, Mgr de Richery essaya de nouveau, mais il refusa encore : tout au plus put-il le nommer chanoine honoraire en 1823. L'évêque vint confirmer à Antibes en 1827 et demanda à Messire Jean du Rouret d'y inviter son frère César et le curé de Grasse, l'abbé Chabaud : sans en avoir parlé à quiconque, le chant du Veni Creator achevé, il annonça aux fidèles qu'il nommait aussi chanoine le frère de leur curé et celui de Grasse. A la demande du curé d'Antibes qu'il honorait de son amitié, Mgr de Richery vint à plusieurs reprises présider des festivités dans sa paroisse. Messire Jean du Rouret mourut selon son souhait, au milieu de son peuple le 15 juin 1835.

s plus honorables qui lui furent proposées, y compris un évêché, dit-on. Formé à l'école de la misère pendant la période d'exil, il en conserva une austérité monacale : il habitait un très modeste appartement meublé le plus pauvrement du monde. Ainsi s'installe-t-il en 1801, ainsi meurt-il en 1835. Il fut secondé par le maire Jacques Ventrin, qui décida de réparer l'église et par ses trois vicaires Ventrin, Merle et Cavalier. En 1808, il fit prêcher une mission qui porta beaucoup de fruits. Une anecdote dépeint son tempérament et sa charité : une paroissienne enfermée le soir par mégarde dans l'église est réveillée au milieu de la nuit par un individu qui s'agenouille devant le maître autel en demandant pardon pour le crime que la misère le pousse à faire, puis force les troncs pour en emporter le butin; le curé averti dès l'ouverture, fait venir l'homme en question, le somme de rendre l'argent et lui fait comprendre l'odieux de son geste, avant de le congédier en lui remettant le double de la somme volée. Monseigneur de Bausset, archevêque d'Aix, son parent et ami voulut le faire chanoine titulaire de sa cathédrale, mais Messire du Rouret protesta de nouveau vouloir mourir à Antibes, que la Providence lui avait donné pour épouse. Nouvellement nommé évêque de Fréjus, Mgr de Richery essaya de nouveau, mais il refusa encore : tout au plus put-il le nommer chanoine honoraire en 1823. L'évêque vint confirmer à Antibes en 1827 et demanda à Messire Jean du Rouret d'y inviter son frère César et le curé de Grasse, l'abbé Chabaud : sans en avoir parlé à quiconque, le chant du Veni Creator achevé, il annonça aux fidèles qu'il nommait aussi chanoine le frère de leur curé et celui de Grasse. A la demande du curé d'Antibes qu'il honorait de son amitié, Mgr de Richery vint à plusieurs reprises présider des festivités dans sa paroisse. Messire Jean du Rouret mourut selon son souhait, au milieu de son peuple le 15 juin 1835.