Sébastien Deblieu (1789-1855)

Jean-François-Sébastien Deblieu nait à Brignoles le 20 janvier 1789, fils de Joseph Deblieu, boulanger et de Justine Magdelaine Vaugine. Il y reçoit le baptême le lendemain. De 1808 à 1813, Sébastien se prépare au sacerdoce au séminaire d'Aix. Il est ordonné prêtre à Aix le 3 avril 1813 par Mgr de Miollis et commence son ministère sacerdotal comme vicaire à la paroisse de Saint-Jean-du-Faubourg, dans cette même ville, jusqu’au printemps de l'année 1815 où il est nommé curé de Peynier ; sa mère l'accompagne.

L’abbé Deblieu a du zèle, un goût pour la prédication, il avait côtoyé au séminaire les futurs pères Eugène de Mazenod, Henry Tempier et Augustin Icard, il n’en fallait pas plus pour se croire fait pour le projet des Missionnaires de Provence. Il est donc alors l’un des cinq premiers compagnons d’Eugène de Mazenod et, au cours de l’année 1815, il promet de faire partie de l'équipe en formation. Sa formule d'admission, comme celle des premiers pères, porte la date d'octobre 1815.

Cependant, lié à sa paroisse et à sa mère, il ne réussit à rejoindre la communauté d'Aix que début février 1816 où il prend l’habit des Missionnaires de Provence. Le père Deblieu, réputé très bon missionnaire et prédicateur, participa à au moins 17 des 40 missions données par les Missionnaires de Provence entre 1815 et 1823. Pendant l'été il était toujours occupé à prêcher les retraites, neuvaines et triduums qu'on lui demandait. C’était un prêtre « ardent pour la prédication, doué de toutes les qualités qui font les missionnaires, belle taille, forte voix, bonne santé... ». Il maîtrisait les mouvements oratoires qui frappent les auditeurs. Un jour, il avait jeté son crucifix au milieu d'une salle de bal pour en faire cesser les danses. À la mission de Marseille, il parla avec une telle véhémence des supplices de l'enfer qu'il y eût dans l'auditoire des pleurs, des cris et des gémissements, plusieurs femmes se trouvèrent mal. Le commissaire Sicard qui raconte ce fait au maire, le 14 février 1820, dit qu'il dût lui-même secourir quelques malades avec de «l'alcool volatil» dont il avait un flacon dans sa poche.

Cependant, lié à sa paroisse et à sa mère, il ne réussit à rejoindre la communauté d'Aix que début février 1816 où il prend l’habit des Missionnaires de Provence. Le père Deblieu, réputé très bon missionnaire et prédicateur, participa à au moins 17 des 40 missions données par les Missionnaires de Provence entre 1815 et 1823. Pendant l'été il était toujours occupé à prêcher les retraites, neuvaines et triduums qu'on lui demandait. C’était un prêtre « ardent pour la prédication, doué de toutes les qualités qui font les missionnaires, belle taille, forte voix, bonne santé... ». Il maîtrisait les mouvements oratoires qui frappent les auditeurs. Un jour, il avait jeté son crucifix au milieu d'une salle de bal pour en faire cesser les danses. À la mission de Marseille, il parla avec une telle véhémence des supplices de l'enfer qu'il y eût dans l'auditoire des pleurs, des cris et des gémissements, plusieurs femmes se trouvèrent mal. Le commissaire Sicard qui raconte ce fait au maire, le 14 février 1820, dit qu'il dût lui-même secourir quelques malades avec de «l'alcool volatil» dont il avait un flacon dans sa poche.

Le Père Deblieu ne se sentait pourtant pas à l’aise avec la vie religieuse : au chapitre général du mois d'octobre 1818, qui approuva l'introduction des vœux de chasteté, d'obéissance et de  persévérance, il s'opposa à cette décision. À la première émission des vœux, le 1er novembre 1818, il ne fit pas son oblation. On venait pourtant de le nommer premier assistant du supérieur général. Il se décida à faire son oblation le 1er novembre 1819, à Aix, mais hésita à renouveler ses vœux en 1820. Au Chapitre général de 1821, on le nomma deuxième assistant général et secrétaire de l'institut.

persévérance, il s'opposa à cette décision. À la première émission des vœux, le 1er novembre 1818, il ne fit pas son oblation. On venait pourtant de le nommer premier assistant du supérieur général. Il se décida à faire son oblation le 1er novembre 1819, à Aix, mais hésita à renouveler ses vœux en 1820. Au Chapitre général de 1821, on le nomma deuxième assistant général et secrétaire de l'institut.  Fin 1822 furent rétablis simultanément les sièges épiscopaux de Marseille et de Fréjus. Au mois de juillet 1823,les pères de Mazenod et Tempier acceptaient de devenir vicaires généraux de Mgr Fortuné de Mazenod, l’oncle du fondateur, à l’étonnement de plusieurs de leurs confrères, en particulier les Pères Deblieu et Maunier. Au même moment, Mgr de Richery rappelait les prêtres originaires du diocèse de Fréjus, pour constituer son presbyterium. Un conflit s’éleva alors entre l’évêque et Eugène de Mazenod sur le caractère contraignant des vœux prononcés chez les Missionnaires de Provence. Le fondateur ne put empêcher le père Deblieu de quitter la Congrégation au mois d'octobre 1823. Les jugements de ses anciens confrères trahissent alors une certaine amertume vis à vis de celui qu’on juge « inconstant », auquel on reproche « un caractère difficile, un zèle dur et immodéré, une âpre vertu », rappelant sa maxime : « Ne connaître les difficultés que pour les vaincre et les obstacles que pour les surmonter... ».

Fin 1822 furent rétablis simultanément les sièges épiscopaux de Marseille et de Fréjus. Au mois de juillet 1823,les pères de Mazenod et Tempier acceptaient de devenir vicaires généraux de Mgr Fortuné de Mazenod, l’oncle du fondateur, à l’étonnement de plusieurs de leurs confrères, en particulier les Pères Deblieu et Maunier. Au même moment, Mgr de Richery rappelait les prêtres originaires du diocèse de Fréjus, pour constituer son presbyterium. Un conflit s’éleva alors entre l’évêque et Eugène de Mazenod sur le caractère contraignant des vœux prononcés chez les Missionnaires de Provence. Le fondateur ne put empêcher le père Deblieu de quitter la Congrégation au mois d'octobre 1823. Les jugements de ses anciens confrères trahissent alors une certaine amertume vis à vis de celui qu’on juge « inconstant », auquel on reproche « un caractère difficile, un zèle dur et immodéré, une âpre vertu », rappelant sa maxime : « Ne connaître les difficultés que pour les vaincre et les obstacles que pour les surmonter... ».

L'abbé Deblieu, probablement libéré par ce choix, fut un excellent curé successivement de Belgentier (1823-1824), du Luc (1824-1834) où il réunit autour de lui plusieurs jeunes prêtres formés à l'évangélisation des paroisses du diocèse, puis de la Seyne dont il est nommé curé-doyen (où sa mère le suivit encore) en même temps qu’il est promu chanoine honoraire en 1834, jusqu'à son décès survenu le 9 mars 1855.

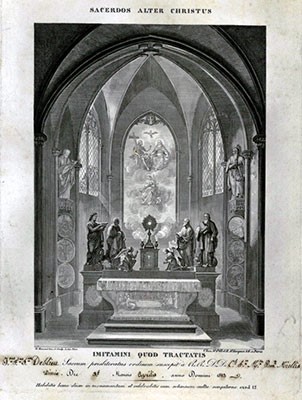

L’ami qui vint déclarer alors le décès en mairie s’appelait ... Julien-Pierre Eymard : un autre saint qui avait croisé sa route, au parcours si semblable à celui de notre chanoine puisqu’il avait quitté les Oblats de Marie Immaculée après quelques mois de noviciat, n’avait pas encore abandonné les Maristes, et se préparait à fonder la Société du Saint-Sacrement pour prêcher la dévotion à l’Eucharistie.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.