Antoine Blanc (1751-1825)

Antoine Blanc naît le 10 mars 1751 à Vence, de Gaspard Blanc et de Jeanne Marie Duppy et reçoit le baptême le lendemain. Il est ordonné prêtre et commence son ministère sacerdotal à la veille de la Révolution française. Au rétablissement du culte, en 1803, l’archevêque d’Aix le nomme curé de La Colle. La population le voyait arriver avec plaisir, mais l’abbé Blanc refusa d’obtempérer en raison de la présence sur cette paroisse de l’ancien curé de Valbonne, prêtre assermenté qui continuait chaque jour à dire la messe dans l’église paroissiale ; il n’avait jamais rétracté son serment et n’avait donc jamais voulu régulariser sa situation avec l’autorité. Comme ce prêtre était du pays et l’oncle paternel de Monsieur Raibaud, maire du village, le politique archevêque Mgr Champion de Cicé l’engagea à user envers lui de ménagements dans l’espérance d’une réconciliation ultérieure, ce à quoi l’inflexible abbé Blanc ne voulut pas consentir, maintenant son refus de rejoindre sa paroisse. Il refusa encore un poste de vicaire à Antibes et demeura dans sa paroisse de Vence où il fut finalement nommé troisième vicaire, sur la proposition de son curé, Messire François Savornin. A la mort de ce dernier, le 1er septembre 1818, l’abbé Pierre Blacas, premier vicaire, fut pressenti pour lui succéder mais celui-ci refusa au profit de l’abbé Blanc, de quinze ans plus âgé que lui. C’est ainsi qu’il fut nommé curé de Vence. Dès le rétablissement du chapitre en 1823, les deux abbés Blanc et Blacas furent incorporés au nombre des chanoines honoraires. Deux ans plus tard, le chanoine Blanc rendait sa belle âme à Dieu à Vence, le 27 janvier 1825 entre les 2 et 3h du soir, après avoir reçu tous les secours spirituels de la religion (il reçut deux fois le saint viatique dans le courant du mois où il mourut) et les soins de l’amitié. Le chanoine Blacas allait lui succéder.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

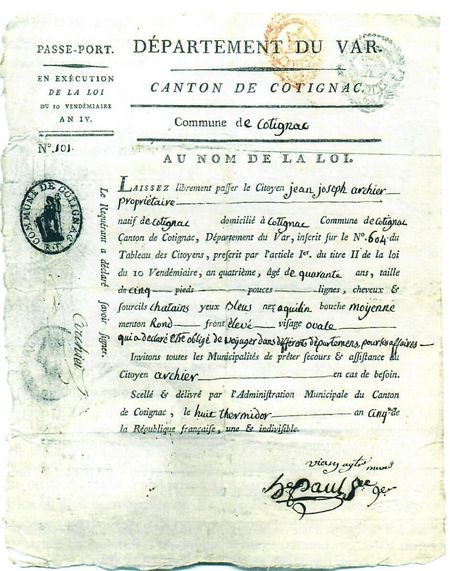

Le passeport reproduit ci-contre et daté du 26 juillet 1797 atteste cependant qu'il n'attendra pas le retour du calme pour revenir au moins ponctuellement, sous couvert d'activités profanes. Ce n'est qu'après le concordat qu'il recouvre ses droits et, dans le vaste diocèse d’Aix qui englobe les anciennes circonscriptions ecclésiastiques d’Ancien Régime, reçoit sa nomination comme curé de Grasse où il est installé le 18 septembre 1802, avec la responsabilité de « chef de correspondance » pour l'arrondissement.

Le passeport reproduit ci-contre et daté du 26 juillet 1797 atteste cependant qu'il n'attendra pas le retour du calme pour revenir au moins ponctuellement, sous couvert d'activités profanes. Ce n'est qu'après le concordat qu'il recouvre ses droits et, dans le vaste diocèse d’Aix qui englobe les anciennes circonscriptions ecclésiastiques d’Ancien Régime, reçoit sa nomination comme curé de Grasse où il est installé le 18 septembre 1802, avec la responsabilité de « chef de correspondance » pour l'arrondissement.