Mgr Mathieu Balaïn (1828-1905), chanoine d'honneur

Mathieu-Victor-Félicien Balaïn est né à Saint-Victor, en Ardèche, le 27 mai 1828 et fut baptisé le lendemain. Ses parents, Jean-Pierre Balaïn, négociant, et Élisabeth Junique, eurent sept enfants.

Tout jeune, Mathieu fut confié à monsieur Méallier, instituteur, mais sa mère et sa grand-mère veillèrent à sa formation religieuse. Sa première éducation fut continuée, pendant trois ans, par son oncle, l'abbé Balaïn, curé de Rochepaule. En 1838, ses parents l'envoyèrent à Étables, paroisse voisine de Saint-Victor, à l'école dirigée par les Sœurs du Sacré-Cœur. C'est là qu'il fit sa première communion le 28 avril 1839. Quelques mois plus tard, Mathieu entra au collège Sainte-Barbe d'Annonay, dirigé par les Prêtres de Saint-Basile, congrégation fondée en 1822, vouée à l'éducation et à la prédication. Le 13 mai 1840, il reçut le sacrement de confirmation des mains de Mgr Dupuch, premier évêque d'Alger.

Tout jeune, Mathieu fut confié à monsieur Méallier, instituteur, mais sa mère et sa grand-mère veillèrent à sa formation religieuse. Sa première éducation fut continuée, pendant trois ans, par son oncle, l'abbé Balaïn, curé de Rochepaule. En 1838, ses parents l'envoyèrent à Étables, paroisse voisine de Saint-Victor, à l'école dirigée par les Sœurs du Sacré-Cœur. C'est là qu'il fit sa première communion le 28 avril 1839. Quelques mois plus tard, Mathieu entra au collège Sainte-Barbe d'Annonay, dirigé par les Prêtres de Saint-Basile, congrégation fondée en 1822, vouée à l'éducation et à la prédication. Le 13 mai 1840, il reçut le sacrement de confirmation des mains de Mgr Dupuch, premier évêque d'Alger.  En 1846, à la fin de sa rhétorique, le jeune homme entra au grand séminaire de Viviers, dirigé par les Sulpiciens. Il reçut là une formation intellectuelle et spirituelle soignée et Mgr Guibert, oblat de Marie Immaculée, évêque du diocèse de 1842 à 1857, lui conféra tous les ordres jusqu'au diaconat.

En 1846, à la fin de sa rhétorique, le jeune homme entra au grand séminaire de Viviers, dirigé par les Sulpiciens. Il reçut là une formation intellectuelle et spirituelle soignée et Mgr Guibert, oblat de Marie Immaculée, évêque du diocèse de 1842 à 1857, lui conféra tous les ordres jusqu'au diaconat.

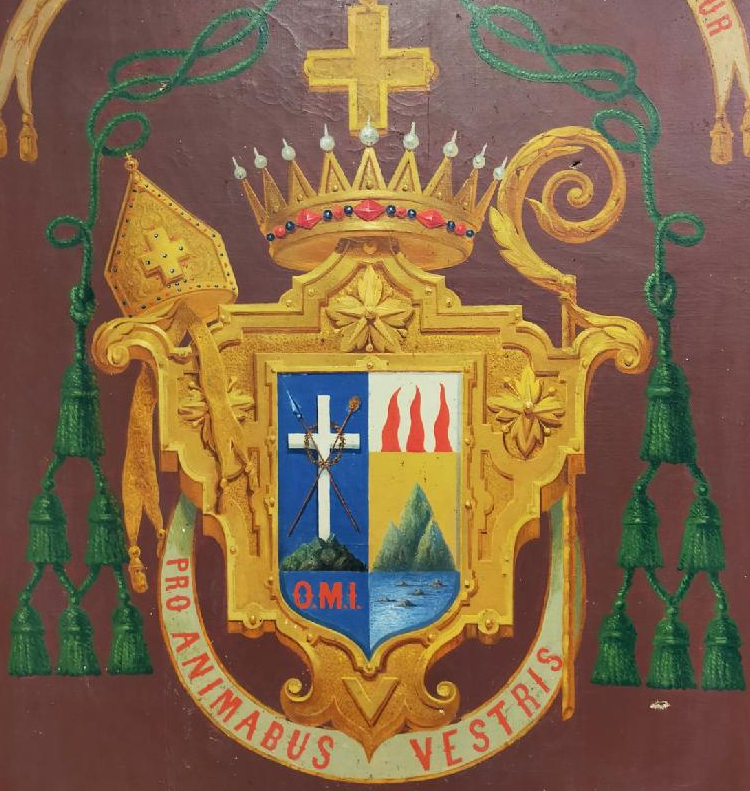

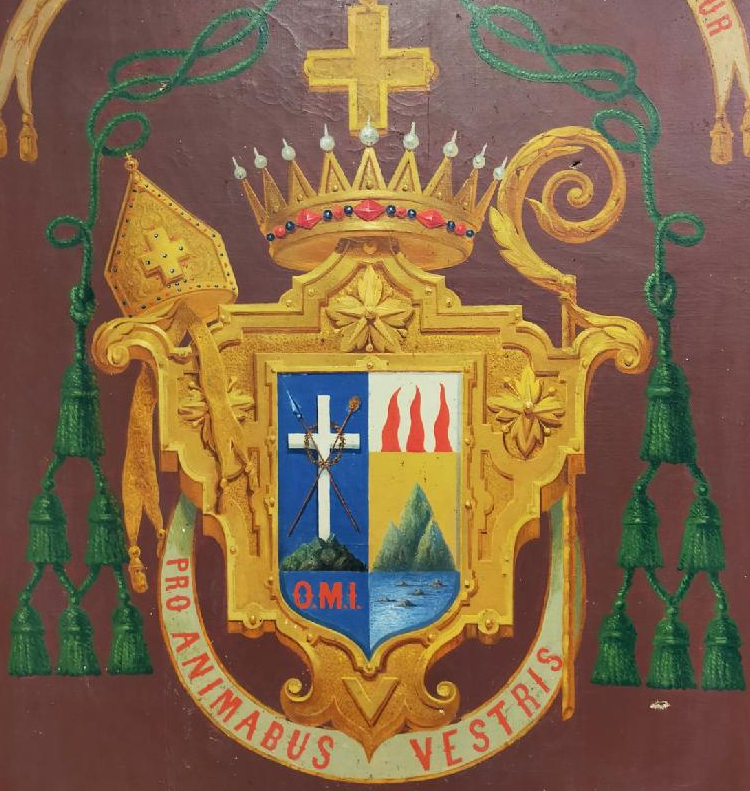

Mathieu désirait devenir missionnaire. Avec l'approbation de son directeur, monsieur Albouys, il quitta le séminaire, étant déjà diacre, un matin de janvier 1851 pour se diriger vers le noviciat des Oblats de Marie Immaculée, à Notre-Dame de l'Osier en Isère. Il chargea le curé de Saint-Victor d'avertir ses parents. Il prit l'habit religieux le 28 janvier 1851 et, le 2 février 1852, fit son oblation. On note alors de lui que «ce frère qui a terminé sa théologie a des talents supérieurs, un excellent jugement, beaucoup de fermeté et même un peu de rudesse de caractère. Il s'est constamment montré parfait religieux».

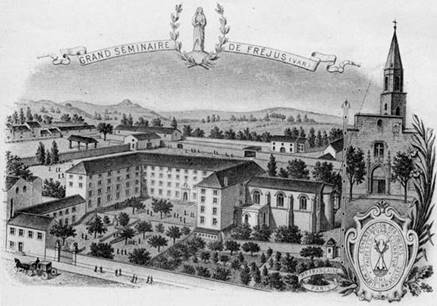

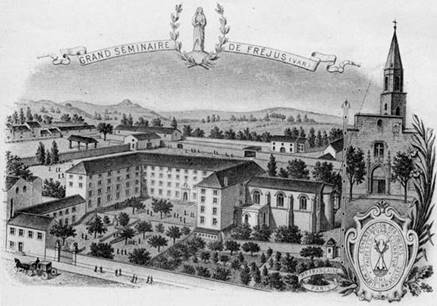

Il partit aussitôt pour Marseille où, le 6 mars, Mgr Eugène de Mazenod l'ordonna prêtre dans la chapelle de l'évêché, en présence de Mgr Bernard Buissas, évêque de Limoges. Il célébra sa première messe à Notre-Dame de la Garde. De mars à septembre 1852, il résida à la maison du Calvaire et y fit ses premières armes dans la prédication, en attendant son obédience pour les missions étrangères. À l'automne, le Supérieur général l'envoya plutôt au grand séminaire d'Ajaccio, où il enseigna le dogme pendant deux ans et la morale de 1854 à 1858. Bon professeur, il s'attira l'estime de ses confrères oblats et des élèves. En septembre 1858, il fut nommé supérieur du couvent de Vico, maison de missionnaires, et surtout établissement d'instruction secondaire qu'il fallait réorganiser par une direction ferme et sage. Au mois d'août 1859, Mgr de Mazenod le nomma supérieur du grand séminaire de Fréjus, où le père Jean-Joseph Magnan, supérieur de cette institution depuis trois ans, n'était pas apprécié par Mgr Jordany. En le présentant à l'évêque de Fréjus, le 25 septembre 1859, le père Casimir Aubert, secrétaire du supérieur général, écrit: «C'est un homme sérieux et tout dévoué à son devoir, bon religieux et parfait ecclésiastique, un esprit intelligent et cultivé qui, depuis sa première année de sacerdoce, a toujours été employé dans l'enseignement de la théologie..., son seul défaut, si c'en est un, c'est celui de l'âge encore un peu jeune pour le poste qu'il doit occuper: [31 ans]...»

Pendant dix-huit ans, le père Balaïn dirigea le séminaire avec succès, en bon formateur et rigoureux administrateur sous l'épiscopat de Mgr Jordany et de Mgr Terris, qui le tinrent en haute estime, même s'il y eut parfois quelques divergences d'appréciation dans sa relation avec les séminaristes.

Le père Balaïn collabora avec l’évêque pour la construction d'une belle chapelle au séminaire dont les séminaristes furent expulsés lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 : l'établissement fut réquisitionné en septembre 1870 pour servir d'abord de caserne (800 soldats) puis d'ambulance pendant près d'un an. Les professeurs et les élèves quittèrent le séminaire, mais le supérieur demeura sur place et passa des mois difficiles: «Je dus bien des fois, écrit-il, sans galons et sans titre, me constituer caporal, sergent et capitaine... Certaines cellules devenaient de vrais tripots pendant la nuit...».

Le père Balaïn collabora avec l’évêque pour la construction d'une belle chapelle au séminaire dont les séminaristes furent expulsés lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 : l'établissement fut réquisitionné en septembre 1870 pour servir d'abord de caserne (800 soldats) puis d'ambulance pendant près d'un an. Les professeurs et les élèves quittèrent le séminaire, mais le supérieur demeura sur place et passa des mois difficiles: «Je dus bien des fois, écrit-il, sans galons et sans titre, me constituer caporal, sergent et capitaine... Certaines cellules devenaient de vrais tripots pendant la nuit...».

Quelques mésententes se produisirent avec l’évêque en 1871 et surtout en 1874 où les Oblats notent qu’influencé par son entourage, «Mgr Jordany a exprimé à son sujet des plaintes, sans fondement mais de nature à rendre désormais impossible les relations de confiance qui devraient toujours exister entre un évêque et le supérieur de son séminaire, membre de son conseil». Monseigneur l'accusait, entre autres, «de démontrer trop d'intérêt à la jeunesse et peut-être quelquefois avec un peu de partialité», mais au conseil général de la congrégation du 17 juin 1874, on conclut que «ceci peut être l'objet d'une admonition et non d'un changement».

Le 22 novembre 1877, un décret du président de la République annonçait la nomination de l'abbé Balaïn à l'évêché de Nice, siège vacant depuis quelques mois, à la suite de la démission de Mgr Sola. Mgr Balaïn en fut le premier évêque français : on voulait par là casser les aspirations sécessionnistes d’un clergé jugé trop italianisant et préparer la future réunion de l’arrondissement de Grasse au diocèse de Nice, au détriment de celui de Fréjus. Le cardinal Guibert, archevêque de Paris et Oblat de Marie Immaculée, sollicité par le ministre des Cultes, l’avait proposé pour ce siège mais la congrégation ne voulait pas entendre parler d’évêque hors des missions extérieures. Le cardinal s'adressa alors au nonce, qui télégraphia au pape qui nomma le père Balaïn. C'est le cardinal Guibert lui-même qui, le 25 février 1878, ordonna le nouvel évêque dans la cathédrale de Fréjus, assisté de Mgr Grandin, Oblat, et de Mgr Terris, qui le nomma alors chanoine d’honneur de Fréjus.

Dans le contexte difficile des mesures gouvernementales anticléricales, Mgr Balaïn, comme le pape Léon XIII, se distingua par son souci de modération et de dialogue. Il évita toute forme de confrontation avec les autorités publiques. Il protesta contre les atteintes faites au droit de l’Église, mais conserva la confiance du Préfet. Le 30 mai 1896, il fut nommé à l'archevêché d'Auch et institué canoniquement par Léon XIII le 25 juin suivant, il fit son entrée à Auch le 3 septembre. Il mourut le 13 mai 1905, quelques mois après avoir donné son adhésion publique à la lettre des cardinaux français contre le projet de séparation de l’Église et de l’État. La Semaine religieuse d'Auch écrit que «depuis longtemps une faiblesse, dont nous constations le progrès lent mais ininterrompu, gênait ses mouvements et condamnaient Sa Grandeur à une immobilité relative. Mais deux choses dans sa robuste nature étaient demeurées intactes, sa tête et son cœur». Le 18 mai, on lui fit des funérailles solennelles. Il fut enterré dans la chapelle de Beaulieu, maison de campagne du grand séminaire. Il était encore chanoine d'honneur d'Aix, de Viviers, de Nice et de Monaco et chevalier de la Légion d'honneur.

La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».

La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».

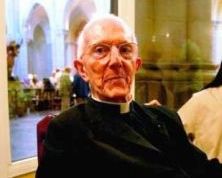

Raymond Boyer était originaire de Marseille où il naquit le 13 juin 1925, de Louis-Gaston Boyer (1874-1953) descendant d’une famille originaire d'Aups, qui s’était illustrée aux XVIIIe et XIXe siècles, dans l'industrie de la tannerie, et d’Églantine Rose Miard. Raymond passa son enfance dans le quartier des Aygalades. A peine âgé de six ans, il visita le musée Borely sous la conduite éclairée de son père : le contact avec les momies exposées fascina le futur archéologue. « C’est à cet instant que le virus de l’histoire et de l’anthropologie est entré en moi », dira-t-il plus tard. Sa famille s’étant installée à Draguignan en 1932, il y suivit ses études au lycée Ferrié, de 1935 à 1946, où il se passionna pour la pharmacie, la chimie, la physique mais aussi la littérature. Il passe son bac en 1943. Ayant senti en lui l’appel du Seigneur, il entra au séminaire de la Castille. On ne tarda pas à y découvrir ses compétences et, pour mieux les mettre en lumière, à lui demander de poursuivre des études : après son ordination sacerdotale qu’il reçut le 27 juin 1948, il entra à 25 ans dans la section Histoire et archéologie de la faculté d’Aix-en-Provence où il côtoya deux grandes figures de l’archéologie provençale qu’étaient Fernand Benoît et Jean-Rémy Palanque. Avec sa licence en poche, il fut nommé professeur d’Histoire de l’Eglise et d’Hébreu au séminaire de la Castille de 1951 à 1960, tout en préparant un doctorat d’Etat en Histoire et archéologie (qu’il obtint en 1955 avec une thèse supervisée par Georges Duby ayant pour titre : « La chartreuse de Montrieux aux XIIe et XIIIe siècles»), à la demande de Mgr Gaudel qui, en universitaire, avait le souci de promouvoir un clergé dûment formé. C’est à ce moment que Fernand Benoît demanda au jeune abbé de créer un centre de documentation archéologique pour préserver les nombreuses découvertes des chantiers de fouilles varois.

Raymond Boyer était originaire de Marseille où il naquit le 13 juin 1925, de Louis-Gaston Boyer (1874-1953) descendant d’une famille originaire d'Aups, qui s’était illustrée aux XVIIIe et XIXe siècles, dans l'industrie de la tannerie, et d’Églantine Rose Miard. Raymond passa son enfance dans le quartier des Aygalades. A peine âgé de six ans, il visita le musée Borely sous la conduite éclairée de son père : le contact avec les momies exposées fascina le futur archéologue. « C’est à cet instant que le virus de l’histoire et de l’anthropologie est entré en moi », dira-t-il plus tard. Sa famille s’étant installée à Draguignan en 1932, il y suivit ses études au lycée Ferrié, de 1935 à 1946, où il se passionna pour la pharmacie, la chimie, la physique mais aussi la littérature. Il passe son bac en 1943. Ayant senti en lui l’appel du Seigneur, il entra au séminaire de la Castille. On ne tarda pas à y découvrir ses compétences et, pour mieux les mettre en lumière, à lui demander de poursuivre des études : après son ordination sacerdotale qu’il reçut le 27 juin 1948, il entra à 25 ans dans la section Histoire et archéologie de la faculté d’Aix-en-Provence où il côtoya deux grandes figures de l’archéologie provençale qu’étaient Fernand Benoît et Jean-Rémy Palanque. Avec sa licence en poche, il fut nommé professeur d’Histoire de l’Eglise et d’Hébreu au séminaire de la Castille de 1951 à 1960, tout en préparant un doctorat d’Etat en Histoire et archéologie (qu’il obtint en 1955 avec une thèse supervisée par Georges Duby ayant pour titre : « La chartreuse de Montrieux aux XIIe et XIIIe siècles»), à la demande de Mgr Gaudel qui, en universitaire, avait le souci de promouvoir un clergé dûment formé. C’est à ce moment que Fernand Benoît demanda au jeune abbé de créer un centre de documentation archéologique pour préserver les nombreuses découvertes des chantiers de fouilles varois.  L'abbé Boyer rejoint alors les rangs du CNRS et fonde, en 1957, le Centre archéologique du Var à Draguignan. En 1963, il crée le laboratoire de conservation-restauration des métaux archéologiques, puis en 1967 le laboratoire d'archéo-anthropologie, deux services rattachés à l'Institut d'archéologie méditerranéenne, puis au Centre de recherche archéologique du CNRS. Il occupe ces importantes fonctions jusqu'en 1990, date de sa retraite. Mais, avec son intelligence brillante et sa culture exceptionnelle, il ne se sera jamais départi d’une immense modestie.

L'abbé Boyer rejoint alors les rangs du CNRS et fonde, en 1957, le Centre archéologique du Var à Draguignan. En 1963, il crée le laboratoire de conservation-restauration des métaux archéologiques, puis en 1967 le laboratoire d'archéo-anthropologie, deux services rattachés à l'Institut d'archéologie méditerranéenne, puis au Centre de recherche archéologique du CNRS. Il occupe ces importantes fonctions jusqu'en 1990, date de sa retraite. Mais, avec son intelligence brillante et sa culture exceptionnelle, il ne se sera jamais départi d’une immense modestie. Prosper Marius Pierre Denis naît à Alger le 10 juillet 1918, alors que son père, Pierre, directeur de tannerie, est mobilisé, laissant seule son épouse Claudine Boursier, tous deux étant originaires de Lyon. Prosper est ordonné prêtre le 29 juin 1942 pour le diocèse d’Alger. Il y exerça diverses fonctions et fut en dernier lieu curé de la cathédrale. Arrivé en 1977 à Toulon, lui est d’abord confiée la charge de vicaire à la paroisse de Vidauban le 1er juillet 1977. Il est ensuite incardiné au diocèse de Fréjus-Toulon par Mgr Barthe en 1978. En juillet 1985, il est nommé curé de la paroisse de Sanary-sur-Mer, puis doyen du doyenné de Bandol le 20 octobre 1991. En juillet 1993, il est nommé curé de la paroisse du Val et doyen du doyenné de Brignoles en décembre 1994. En septembre 1998, il devient aumônier de la Maison de retraite « Ma Maison » des Petites Sœurs des Pauvres à Toulon jusqu’en 2006. Il reçoit le camail de chanoine titulaire le 3 octobre 2001, dans la promotion qui comptait en outre les chanoines Molinas, Guillot, Espitalier, Carli et Moncault.

Prosper Marius Pierre Denis naît à Alger le 10 juillet 1918, alors que son père, Pierre, directeur de tannerie, est mobilisé, laissant seule son épouse Claudine Boursier, tous deux étant originaires de Lyon. Prosper est ordonné prêtre le 29 juin 1942 pour le diocèse d’Alger. Il y exerça diverses fonctions et fut en dernier lieu curé de la cathédrale. Arrivé en 1977 à Toulon, lui est d’abord confiée la charge de vicaire à la paroisse de Vidauban le 1er juillet 1977. Il est ensuite incardiné au diocèse de Fréjus-Toulon par Mgr Barthe en 1978. En juillet 1985, il est nommé curé de la paroisse de Sanary-sur-Mer, puis doyen du doyenné de Bandol le 20 octobre 1991. En juillet 1993, il est nommé curé de la paroisse du Val et doyen du doyenné de Brignoles en décembre 1994. En septembre 1998, il devient aumônier de la Maison de retraite « Ma Maison » des Petites Sœurs des Pauvres à Toulon jusqu’en 2006. Il reçoit le camail de chanoine titulaire le 3 octobre 2001, dans la promotion qui comptait en outre les chanoines Molinas, Guillot, Espitalier, Carli et Moncault.

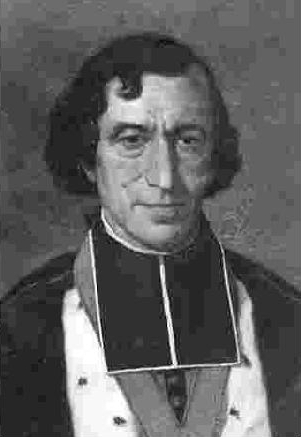

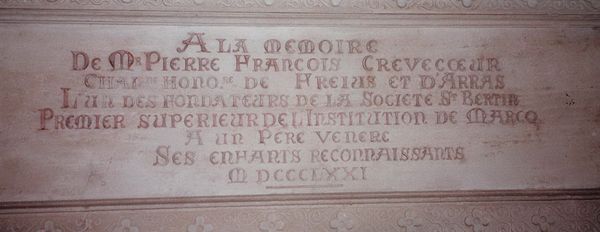

’éducation chrétienne de la jeunesse et connaîtra un grand rayonnement jusqu’au début des années 1880. Il est fait chanoine d’Arras. Avec la bénédiction du cardinal Giraud et, sans aucun doute de son vicaire général l'abbé Wicart, il allait mettre sur pied quelques années plus tard dans le diocèse de Cambrai l’un des trois premiers établissements gérés par les « Messieurs de Saint-Bertin » : l’institution libre du collège de Marcq-en-Barœul dont il assure la fondation et dont il est le premier supérieur, la direction étant assurée par l'abbé Wicart. Voilà pourquoi, dès l’année de son accession à l'épiscopat, en 1845, celui-ci le fait chanoine honoraire de Fréjus. A Marcq-en-Barœul, le chanoine Crèvecoeur est appelé à siéger au conseil municipal et son évêque lui donne une place au conseil départemental de l'instruction primaire. En 1850, c'est encore Mgr Wicart qui vient bénir la grande chapelle qui vient d'être érigée au collège de Marcq. Le chanoine Crèvecoeur meurt à Marcq-en-Barœul le 14 septembre 1869, où sa tombe est encore vénérée dans cette chapelle de l’institution.

’éducation chrétienne de la jeunesse et connaîtra un grand rayonnement jusqu’au début des années 1880. Il est fait chanoine d’Arras. Avec la bénédiction du cardinal Giraud et, sans aucun doute de son vicaire général l'abbé Wicart, il allait mettre sur pied quelques années plus tard dans le diocèse de Cambrai l’un des trois premiers établissements gérés par les « Messieurs de Saint-Bertin » : l’institution libre du collège de Marcq-en-Barœul dont il assure la fondation et dont il est le premier supérieur, la direction étant assurée par l'abbé Wicart. Voilà pourquoi, dès l’année de son accession à l'épiscopat, en 1845, celui-ci le fait chanoine honoraire de Fréjus. A Marcq-en-Barœul, le chanoine Crèvecoeur est appelé à siéger au conseil municipal et son évêque lui donne une place au conseil départemental de l'instruction primaire. En 1850, c'est encore Mgr Wicart qui vient bénir la grande chapelle qui vient d'être érigée au collège de Marcq. Le chanoine Crèvecoeur meurt à Marcq-en-Barœul le 14 septembre 1869, où sa tombe est encore vénérée dans cette chapelle de l’institution.

Tout jeune, Mathieu fut confié à monsieur Méallier, instituteur, mais sa mère et sa grand-mère veillèrent à sa formation religieuse. Sa première éducation fut continuée, pendant trois ans, par son oncle, l'abbé Balaïn, curé de Rochepaule. En 1838, ses parents l'envoyèrent à Étables, paroisse voisine de Saint-Victor, à l'école dirigée par les Sœurs du Sacré-Cœur. C'est là qu'il fit sa première communion le 28 avril 1839. Quelques mois plus tard, Mathieu entra au collège Sainte-Barbe d'Annonay, dirigé par les Prêtres de Saint-Basile, congrégation fondée en 1822, vouée à l'éducation et à la prédication. Le 13 mai 1840, il reçut le sacrement de confirmation des mains de Mgr Dupuch, premier évêque d'Alger.

Tout jeune, Mathieu fut confié à monsieur Méallier, instituteur, mais sa mère et sa grand-mère veillèrent à sa formation religieuse. Sa première éducation fut continuée, pendant trois ans, par son oncle, l'abbé Balaïn, curé de Rochepaule. En 1838, ses parents l'envoyèrent à Étables, paroisse voisine de Saint-Victor, à l'école dirigée par les Sœurs du Sacré-Cœur. C'est là qu'il fit sa première communion le 28 avril 1839. Quelques mois plus tard, Mathieu entra au collège Sainte-Barbe d'Annonay, dirigé par les Prêtres de Saint-Basile, congrégation fondée en 1822, vouée à l'éducation et à la prédication. Le 13 mai 1840, il reçut le sacrement de confirmation des mains de Mgr Dupuch, premier évêque d'Alger.  En 1846, à la fin de sa rhétorique, le jeune homme entra au grand séminaire de Viviers, dirigé par les Sulpiciens. Il reçut là une formation intellectuelle et spirituelle soignée et Mgr Guibert, oblat de Marie Immaculée, évêque du diocèse de 1842 à 1857, lui conféra tous les ordres jusqu'au diaconat.

En 1846, à la fin de sa rhétorique, le jeune homme entra au grand séminaire de Viviers, dirigé par les Sulpiciens. Il reçut là une formation intellectuelle et spirituelle soignée et Mgr Guibert, oblat de Marie Immaculée, évêque du diocèse de 1842 à 1857, lui conféra tous les ordres jusqu'au diaconat. Le père Balaïn collabora avec l’évêque pour la construction d'une belle chapelle au séminaire dont les séminaristes furent expulsés lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 : l'établissement fut réquisitionné en septembre 1870 pour servir d'abord de caserne (800 soldats) puis d'ambulance pendant près d'un an. Les professeurs et les élèves quittèrent le séminaire, mais le supérieur demeura sur place et passa des mois difficiles: «Je dus bien des fois, écrit-il, sans galons et sans titre, me constituer caporal, sergent et capitaine... Certaines cellules devenaient de vrais tripots pendant la nuit...».

Le père Balaïn collabora avec l’évêque pour la construction d'une belle chapelle au séminaire dont les séminaristes furent expulsés lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 : l'établissement fut réquisitionné en septembre 1870 pour servir d'abord de caserne (800 soldats) puis d'ambulance pendant près d'un an. Les professeurs et les élèves quittèrent le séminaire, mais le supérieur demeura sur place et passa des mois difficiles: «Je dus bien des fois, écrit-il, sans galons et sans titre, me constituer caporal, sergent et capitaine... Certaines cellules devenaient de vrais tripots pendant la nuit...».