Famille Cavalier

Cette famille, originaire de Bagnols, sera notoirement représentée au chapitre de Fréjus durant le XVIIIème siècle. Comme les Antelmi, par le biais de l'étrange système de la "résignation en faveur", qui permettait à un chanoine de transmettre de son vivant sa stalle à un parent ou à quelqu'un de son choix, les Cavalier s'y implantèrent : la Révolution française, pour eux aussi, y mit un terme. Un Jean Cavalier est déjà attesté comme secondaire de la cathédrale dans les années 1670. Le 28 avril 1699, dans l'église de Roquebrune, Honoré Cavalier (1677-1723), bourgeois et bientôt consul de Fréjus, fils de Jean et de Marguerite Espitalier, épouse Catherine Marenc (1677-1737). De cette union naîtront les deux chanoines dont les noms suivent ainsi que Joseph, né le 5 février 1715, qui mourra à Figanières le 15 septembre 1789 après avoir été secondaire à Flayosc de 1738 à 1742, puis curé de Figanières de 1742 à 1783.

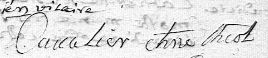

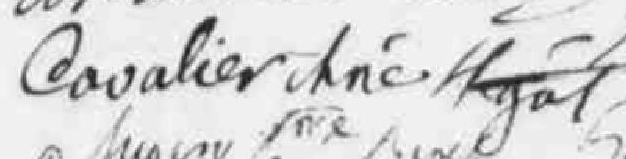

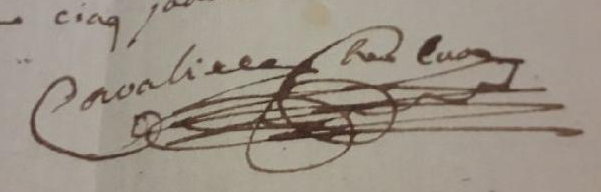

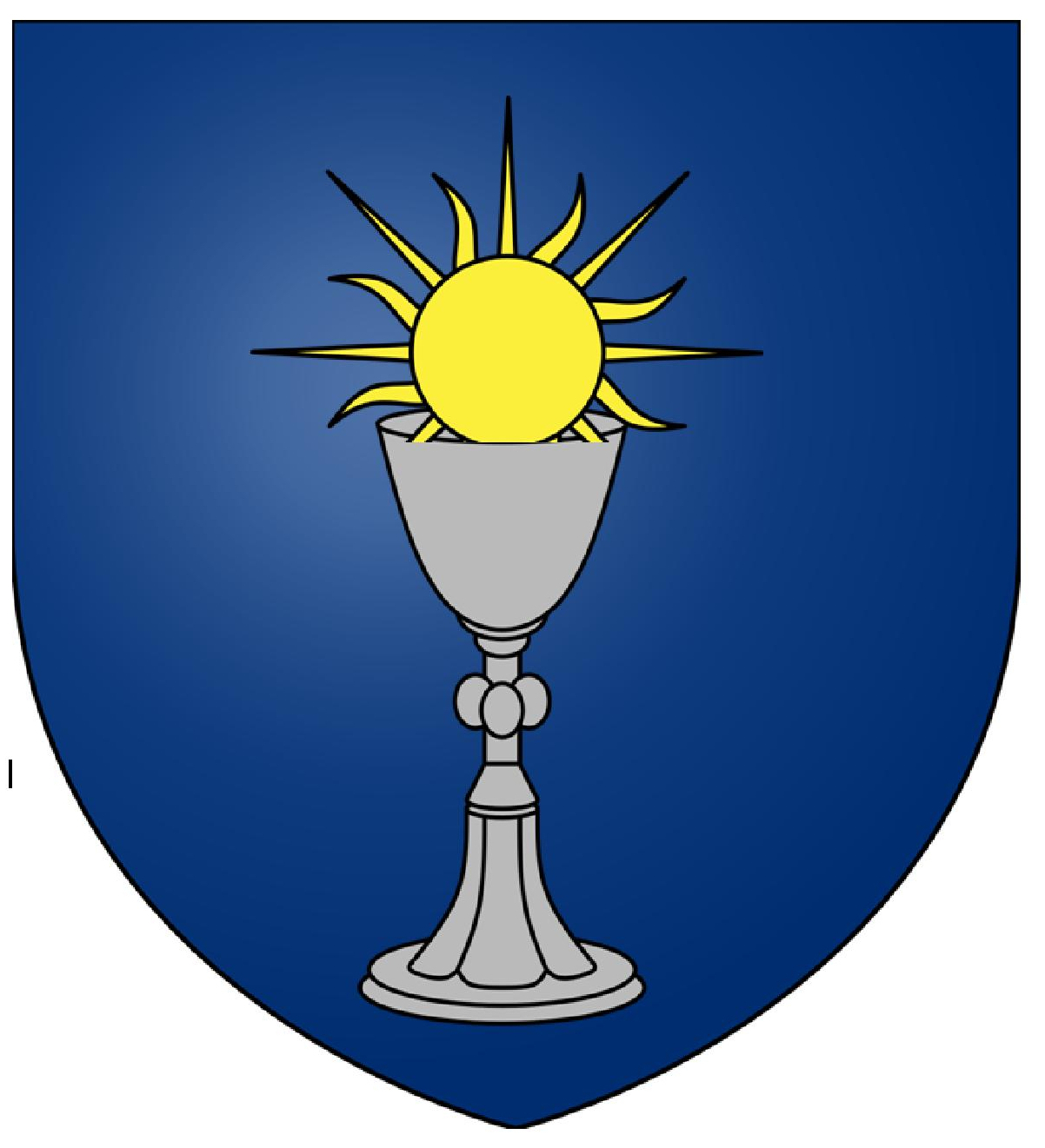

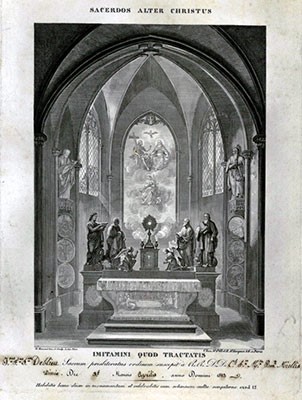

Le premier des cinq chanoines de la famille fut Jean (dit Jean-Toussaint) Cavalier (portrait ci-contre). Il naît à Fréjus le 31 octobre 1700, fils aîné d’Honoré Cavalier et de Catherine Marenc. Jean-Toussaint désire entrer dans les ordres, voici ce qu’il en écrit : « Mon père suppose que j’entrais dans l’état ecclésiastique par des motifs purement humains. Il me fit vivement solliciter par le P. Biclet, supérieur des Jésuites ; n’ayant rien avancé, j’entrai dans le petit séminaire en 1714 de l’agrément de mes parents et de Mgr de Fleury ». Celui-ci lui donna la tonsure le 28 avril 1715. Reçu docteur en théologie le 20 avril 1724, l’abbé Cavalier est ordonné prêtre par Mgr de Castellane le 31 mars 1725, et nommé curé de Saint-Raphaël le 15 octobre 1725.  Il est ensuite institué Chanoine théologal le 20 avril 1733, Official du diocèse en 1738, Archidiacre du chapitre de Fréjus le 24 juin 1744. Lors de l’invasion de l’armée austro sarde à la fin de l’année 1746 et en l’absence de Mgr du Bellay, il dut affronter l’armée d’occupation avec les grands vicaires et le chapitre. L’abbé Cavalier refusa de payer la moindre somme en contribution de guerre pour la ville de Fréjus et fut emprisonné comme otage au fort de l’île Sainte-Marguerite d’où il ne fut libéré qu’en février 1747. Il fut récompensé de son attitude par le roi, qui lui octroya une pension sur l’abbaye de Rhedon le 27 mai 1747. A partir de février 1748 il effectua un voyage de plusieurs mois à Paris où il rejoint Mgr du Bellay et dont il laissa une relation détaillée et fort intéressante. A son retour, l’évêque (qui ne revint à Fréjus qu’en septembre 1749), le nomma vicaire général et vice gérant du diocèse le 20 février 1749. Le chanoine Cavalier fut élu député à l’assemblée provinciale du clergé le 20 janvier 1750, puis désigné Grand Vicaire de la prévôté de Pignans par l’évêque de Toulon le 28 avril 1750, Procureur-vicaire des moines de l’abbaye de Lérins le 25 août 1750, député de Fréjus à l’assemblée des communautés des Etats de Provence de Lambesc, Président de la chambre ecclésiastique en 1755 et 1758. C’est le 1er avril 1766 qu’il accéda à la dignité de Prévôt du chapitre de Fréjus. Mgr de Bausset, nouvel évêque de Fréjus, le désigna comme Grand Vicaire le 28 janvier 1767. Jean-Toussaint Cavalier eut encore l’occasion de retourner deux fois à Paris. Il mourut à Fréjus le 17 décembre 1775, après avoir résigné en 1771 sa prévôté en faveur de son frère Jules-Léonce Cavalier (1771-1787). Il fut enterré dans le choeur de la cathédrale et laissa à l’Eglise de Fréjus et à ses pauvres de nombreux legs

Il est ensuite institué Chanoine théologal le 20 avril 1733, Official du diocèse en 1738, Archidiacre du chapitre de Fréjus le 24 juin 1744. Lors de l’invasion de l’armée austro sarde à la fin de l’année 1746 et en l’absence de Mgr du Bellay, il dut affronter l’armée d’occupation avec les grands vicaires et le chapitre. L’abbé Cavalier refusa de payer la moindre somme en contribution de guerre pour la ville de Fréjus et fut emprisonné comme otage au fort de l’île Sainte-Marguerite d’où il ne fut libéré qu’en février 1747. Il fut récompensé de son attitude par le roi, qui lui octroya une pension sur l’abbaye de Rhedon le 27 mai 1747. A partir de février 1748 il effectua un voyage de plusieurs mois à Paris où il rejoint Mgr du Bellay et dont il laissa une relation détaillée et fort intéressante. A son retour, l’évêque (qui ne revint à Fréjus qu’en septembre 1749), le nomma vicaire général et vice gérant du diocèse le 20 février 1749. Le chanoine Cavalier fut élu député à l’assemblée provinciale du clergé le 20 janvier 1750, puis désigné Grand Vicaire de la prévôté de Pignans par l’évêque de Toulon le 28 avril 1750, Procureur-vicaire des moines de l’abbaye de Lérins le 25 août 1750, député de Fréjus à l’assemblée des communautés des Etats de Provence de Lambesc, Président de la chambre ecclésiastique en 1755 et 1758. C’est le 1er avril 1766 qu’il accéda à la dignité de Prévôt du chapitre de Fréjus. Mgr de Bausset, nouvel évêque de Fréjus, le désigna comme Grand Vicaire le 28 janvier 1767. Jean-Toussaint Cavalier eut encore l’occasion de retourner deux fois à Paris. Il mourut à Fréjus le 17 décembre 1775, après avoir résigné en 1771 sa prévôté en faveur de son frère Jules-Léonce Cavalier (1771-1787). Il fut enterré dans le choeur de la cathédrale et laissa à l’Eglise de Fréjus et à ses pauvres de nombreux legs .

.

Son frère Joseph-Jean-Léonce (dit Jules-Léonce) Cavalier nait le 17 octobre 1711, il est le cinquième enfant de la fratrie. Le lendemain de sa naissance ses parrains le portent sur les fonts baptismaux, ce sont Joseph Maille, maire et petit-neveu du chanoine Antoine Maille, et Jean-François Coste, le futur grand-père du chanoine Jules Léonce Coste. Notre Jules-Léonce entre dans les ordres à la suite de son frère et obtient son doctorat en théologie. L'abbé Cavalier devient chanoine théologal en 1744, en succédant à Jean-Toussaint, puis archidiacre en 1766 et hérite enfin de la prévôté par résignation de son frère aîné en 1771, pour la transmettre à son tour à son neveu Jean-Martin en 1787. Il fut l'un des grands vicaires de Mgr de Bausset. On le voit cependant partager le quotidien de ces concitoyens : c'est ainsi qu'un matin de février 1775 il entre "fortuitement" chez un muletier de la ville et y ondoie l'enfant qui vient de naître et mourra quelques heures plus tard. En 1783 il avait fait réaliser à Paris et acheté de ses deniers un buste de saint François de Paule, en argent, pour la cathédrale, qui sera offert à la ville l'année suivante, où il avait fait placer des reliques du saint

thaumaturge acquises à Rome en 1780. Il meurt à Fréjus le 9 juin 1788 et est enterré au cimetière de la paroisse, la cathédrale ayant cessé d'être un lieu de sépulture, notamment pour les chanoines (cf ordonnance royale du 10 mars 1776).

thaumaturge acquises à Rome en 1780. Il meurt à Fréjus le 9 juin 1788 et est enterré au cimetière de la paroisse, la cathédrale ayant cessé d'être un lieu de sépulture, notamment pour les chanoines (cf ordonnance royale du 10 mars 1776).

Le huitième et dernier enfant d'Honoré Cavalier et de Catherine Marenque, Pierre (1721-1785), médecin, Premier consul de Fréjus en 1761, avait, en 1749, épousé en premières noces Catherine Emmanuelle Maurine, cousine de Mme Léonce Sieyès, belle-sœur du fameux abbé Sieyès. Leur naquit le 16 novembre 1749 un fils auquel ils donnèrent le nom de Jean-Martin Cavalier.  Son oncle, l'archidiacre Jean, lui conféra le baptême le lendemain et lui servit de parrain, avant de lui transmettre quelques années plus tard la stalle d'archidiacre, en 1771, alors que Jean-Martin n'était que sous-diacre mais déjà docteur en théologie, puis celle de prévôt que lui résigne son frère le 3 septembre 1787 (il signe encore cependant comme archidiacre au baptême d'une filleule à la cathédrale le 4 novembre 1787), ce qui le plaça en première ligne lorsqu'éclata la Révolution française. Il était, par ailleurs, prieur de Saint-Estève de la Font-d'Argens, près de Saint-Maximin. Le 7 avril 1789, quatre jours après qu'il eut reçu des lettres de nomination comme vicaire général, dans l'église des Frères de la Doctrine chrétienne de Draguignan où s'était assemblé le clergé qui devait élire les députés aux Etats-Généraux, il s'élève contre le mode de scrutin qui ne fait aucune différence entre la qualité des électeurs. Peine perdue ! Il a contre lui la masse du clergé qui lui lance que "la représentation des cures est plus essentielle à la religion et au peuple que ne le sont le chapitre et les décimateurs". Le 3 mars 1790, lui est signifiée l'abolition de tous les privilèges et franchises du chapitre, désormais tenu à toutes les taxes et impôts du commun des citoyens. Notification bien inutile puisque tous les biens du clergé avaient déjà été livrés à la nation le 2 novembre précédent... Après le vote de la Constitution civile du clergé et l'obligation du serment, le Prévôt Cavalier réunit une dernière fois le chapitre désormais dissout, dans la salle capitulaire, et fait une protestation solennelle de leur soumission au roi sous réserve des droits du chapitre et du Prévôt, notamment en ce qui concerne la cure de la cathédrale, il demande en outre que soit reporté l'ordre d'évacuation de leur habitation, qui avait été porté à l'encontre des chanoines. Il espérait par là maintenir les chanoines au service de la cathédrale à titre individuel pour les soustraire à l'obligation du serment qui ne frappait que ceux qui assumaient un ministère. Le Prévôt dut, sans doute, souffrir de voir son jeune frère, l'archidiacre Pierre-Jean-Léonce, ainsi que son neveu Joseph

Son oncle, l'archidiacre Jean, lui conféra le baptême le lendemain et lui servit de parrain, avant de lui transmettre quelques années plus tard la stalle d'archidiacre, en 1771, alors que Jean-Martin n'était que sous-diacre mais déjà docteur en théologie, puis celle de prévôt que lui résigne son frère le 3 septembre 1787 (il signe encore cependant comme archidiacre au baptême d'une filleule à la cathédrale le 4 novembre 1787), ce qui le plaça en première ligne lorsqu'éclata la Révolution française. Il était, par ailleurs, prieur de Saint-Estève de la Font-d'Argens, près de Saint-Maximin. Le 7 avril 1789, quatre jours après qu'il eut reçu des lettres de nomination comme vicaire général, dans l'église des Frères de la Doctrine chrétienne de Draguignan où s'était assemblé le clergé qui devait élire les députés aux Etats-Généraux, il s'élève contre le mode de scrutin qui ne fait aucune différence entre la qualité des électeurs. Peine perdue ! Il a contre lui la masse du clergé qui lui lance que "la représentation des cures est plus essentielle à la religion et au peuple que ne le sont le chapitre et les décimateurs". Le 3 mars 1790, lui est signifiée l'abolition de tous les privilèges et franchises du chapitre, désormais tenu à toutes les taxes et impôts du commun des citoyens. Notification bien inutile puisque tous les biens du clergé avaient déjà été livrés à la nation le 2 novembre précédent... Après le vote de la Constitution civile du clergé et l'obligation du serment, le Prévôt Cavalier réunit une dernière fois le chapitre désormais dissout, dans la salle capitulaire, et fait une protestation solennelle de leur soumission au roi sous réserve des droits du chapitre et du Prévôt, notamment en ce qui concerne la cure de la cathédrale, il demande en outre que soit reporté l'ordre d'évacuation de leur habitation, qui avait été porté à l'encontre des chanoines. Il espérait par là maintenir les chanoines au service de la cathédrale à titre individuel pour les soustraire à l'obligation du serment qui ne frappait que ceux qui assumaient un ministère. Le Prévôt dut, sans doute, souffrir de voir son jeune frère, l'archidiacre Pierre-Jean-Léonce, ainsi que son neveu Joseph  Coulomb prêter le serment aux côtés des chanoines Albin, Chautard et Audibert. Le ci-devant Prévôt, lui, demeurera ferme dans son refus et ne quittera la ville que le 10 mai 1791, la veille de l'arrivée de Jean-Joseph Rigouard, "évêque constitutionnel du Var" : "C'est le dernier résistant officiel qui s'en va", commente l'abbé Laugier. Il partit pour Gênes le 13 septembre 1792 et gagna Rome où il attendit la fin de la persécution religieuse en s'employant à l'atelier des mosaïstes du Vatican. Au rétablissement du culte, il sera dignement réintégré dans le diocèse d'Aix qui englobait celui de Fréjus : chanoine honoraire d'Aix, vicaire général, il fut nommé curé de Draguignan et, à la Restauration, fait chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur. Il rédigea un mémoire en faveur du rétablissement du siège épiscopal de Fréjus sur lequel certains auraient aimé le voir accéder. Il n'eut pas le bonheur d'assister à cette renaissance puisqu'il mourut à Draguignan le 18 avril 1823, huit jours seulement après la nomination royale de Mgr de Richery, qui n'arrivera à Fréjus que le 1er octobre suivant.

Coulomb prêter le serment aux côtés des chanoines Albin, Chautard et Audibert. Le ci-devant Prévôt, lui, demeurera ferme dans son refus et ne quittera la ville que le 10 mai 1791, la veille de l'arrivée de Jean-Joseph Rigouard, "évêque constitutionnel du Var" : "C'est le dernier résistant officiel qui s'en va", commente l'abbé Laugier. Il partit pour Gênes le 13 septembre 1792 et gagna Rome où il attendit la fin de la persécution religieuse en s'employant à l'atelier des mosaïstes du Vatican. Au rétablissement du culte, il sera dignement réintégré dans le diocèse d'Aix qui englobait celui de Fréjus : chanoine honoraire d'Aix, vicaire général, il fut nommé curé de Draguignan et, à la Restauration, fait chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur. Il rédigea un mémoire en faveur du rétablissement du siège épiscopal de Fréjus sur lequel certains auraient aimé le voir accéder. Il n'eut pas le bonheur d'assister à cette renaissance puisqu'il mourut à Draguignan le 18 avril 1823, huit jours seulement après la nomination royale de Mgr de Richery, qui n'arrivera à Fréjus que le 1er octobre suivant.

Son jeune frère, Pierre-Jean Léonce Cavalier, qui avait douze ans de moins que lui, puisqu'il était né le 26 juin 1762, aurait dû, à son tour, hériter de la prévôté, mais il n'avait pas vingt-huit ans lorsque la Révolution emporta tout. Déjà prêtre à 24 ans, il fut d'abord chargé de la paroisse de Claviers comme  vicaire à la suite de la mort de messire Joseph Brieu, son curé, le 23 octobre 1786, puis très vite comme pro-curé. Il y resta jusqu'à l'été 1788 (il y signe son dernier acte le 28 juillet 1788) et eut le temps d'obtenir une stalle au chapitre, et pas n'importe laquelle : celle d'archidiacre, une des quatre dignités qu'il comprenait. L'inexpérience de la jeunesse, la nécessité aussi de ne pas s'exclure si tôt d'une hiérarchie qui se recomposait sur ce critère, le conduisirent à prêter le serment ordonné en janvier 1791, de maintenir de tout son pouvoir la Constitution civile du clergé, décrétée par l'Assemblée nationale. Par la suite, il s'établira à Lyon et sa conduite sera assez édifiante pour que l'incorruptible Mgr de Richery l'intègre au nouveau chapitre (peut-être comme un hommage à son frère, le dernier prévôt, mort quelques mois plus tôt), le jour même de sa reconstitution, le 30 novembre 1823, où il était le seul représentant de l'ancien ordre des choses (avec Antoine Chautard, qui mourut presqu'aussitôt). Le chanoine Pierre-Jean Léonce Cavalier s'éteint à Fréjus le 18 septembre 1835.

vicaire à la suite de la mort de messire Joseph Brieu, son curé, le 23 octobre 1786, puis très vite comme pro-curé. Il y resta jusqu'à l'été 1788 (il y signe son dernier acte le 28 juillet 1788) et eut le temps d'obtenir une stalle au chapitre, et pas n'importe laquelle : celle d'archidiacre, une des quatre dignités qu'il comprenait. L'inexpérience de la jeunesse, la nécessité aussi de ne pas s'exclure si tôt d'une hiérarchie qui se recomposait sur ce critère, le conduisirent à prêter le serment ordonné en janvier 1791, de maintenir de tout son pouvoir la Constitution civile du clergé, décrétée par l'Assemblée nationale. Par la suite, il s'établira à Lyon et sa conduite sera assez édifiante pour que l'incorruptible Mgr de Richery l'intègre au nouveau chapitre (peut-être comme un hommage à son frère, le dernier prévôt, mort quelques mois plus tôt), le jour même de sa reconstitution, le 30 novembre 1823, où il était le seul représentant de l'ancien ordre des choses (avec Antoine Chautard, qui mourut presqu'aussitôt). Le chanoine Pierre-Jean Léonce Cavalier s'éteint à Fréjus le 18 septembre 1835.

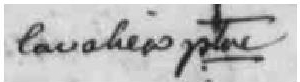

Parmi les huit enfants d'Honoré Cavalier et Catherine Marenque, deux furent donc chanoines, Pierre fut le père des deux autres, mais la quatrième, Anne, née en 1707 et qui avait épousé Jean-François Coulomb, donna naissance à Joseph-Marie (Jean-Baptiste Joseph Marie) Coulomb, le 24 juin 1743, dans le village d'Ollioules. Il fit ses études au séminaire Saint-Charles d'Avignon, est ordonné prêtre pour le diocèse de Toulon, devint bénéficier de la cathédrale de Fréjus en 1760 et fut reçu docteur en théologie en 1772. En 1774, il prononce l’oraison funèbre de Louis XV à la cathédrale "avec un applaudissement général" : en remerciement la ville lui offre les 24 volumes de l'Histoire de France de l'abbé Velly et les Observations sur l'histoire de France. Devenu chanoine en janvier 1777, alors que ses oncles et cousins occupaient les postes de prévôt ou d'archidiacre, Joseph-Marie Coulomb reçoit la dignité de théologal au sein du chapitre, que vient de résigner le chanoine Attanoux, et occupe aussi la fonction d'administrateur du chapitre comme il appert au baptême de Marianne Boeuf, le 12 novembre 1783. En 1778, il résigne sa bénéficiature au profit de Joseph Cavalier, curé de Figanières. Le 5 septembre 1790, il se présente à la mairie et prête le serment schismatique avec l’abbé Joseph-Charles Ricaud, bénéficier de la cathédrale, et il le prête encore avec d’autres prêtres dans la séance du conseil qui eut lieu le 2 janvier 1791. Il fait même partie du conseil municipal avec Ch. Ricaud et figure dans toutes les séances qui ont lieu dans la suite. Dans celle du 5 janvier 1790, il est décidé qu’il se rendra, avec le Sieur Anglès, procureur de la commune, à la suite de la délibération du 11 mai précédent, dans le couvent des Dominicaines de la ville pour en dresser l’inventaire ; il prête serment pour l’exécution de cette mission qu’il remplit et dont il rendit ensuite compte au conseil. Il intervint encore dans les différents conseils qui se tinrent au sujet du projet de transfert de l’évêché à Lorgues. Alors que l'évêque constitutionnel s'est déjà retiré de cette ville, on voit Joseph-Marie Coulomb, "casuellemnt en la paroisse de Lorgues" y célébrer clandestinement des baptêmes dans des oratoires privés, de 1797 à 1800, toujours avec la qualité de "chanoine théologal de l'Eglise de Fréjus" et en vertu "des pouvoirs donnés par Mgr Emmanuel-François de Bausset, évêque légitime du diocèse de Fréjus". Il avait sans doute rétracté les différents serments prêtés jusque-là. Ainsi messire Coulomb, dont la conduite personnelle était restée « régulière », fut nommé curé de Fréjus en 1804 et conserva son poste jusqu’à sa mort qui survint le 11 décembre 1819, portant toujours le titre de « théologal ». Il avait acheté la maison acttachée à sa prébende de théologal, qui jouxtait la prévôté, et la céda à sa nièce, Madame Odon d'Audibert-Caille-Favas.

chanoine en janvier 1777, alors que ses oncles et cousins occupaient les postes de prévôt ou d'archidiacre, Joseph-Marie Coulomb reçoit la dignité de théologal au sein du chapitre, que vient de résigner le chanoine Attanoux, et occupe aussi la fonction d'administrateur du chapitre comme il appert au baptême de Marianne Boeuf, le 12 novembre 1783. En 1778, il résigne sa bénéficiature au profit de Joseph Cavalier, curé de Figanières. Le 5 septembre 1790, il se présente à la mairie et prête le serment schismatique avec l’abbé Joseph-Charles Ricaud, bénéficier de la cathédrale, et il le prête encore avec d’autres prêtres dans la séance du conseil qui eut lieu le 2 janvier 1791. Il fait même partie du conseil municipal avec Ch. Ricaud et figure dans toutes les séances qui ont lieu dans la suite. Dans celle du 5 janvier 1790, il est décidé qu’il se rendra, avec le Sieur Anglès, procureur de la commune, à la suite de la délibération du 11 mai précédent, dans le couvent des Dominicaines de la ville pour en dresser l’inventaire ; il prête serment pour l’exécution de cette mission qu’il remplit et dont il rendit ensuite compte au conseil. Il intervint encore dans les différents conseils qui se tinrent au sujet du projet de transfert de l’évêché à Lorgues. Alors que l'évêque constitutionnel s'est déjà retiré de cette ville, on voit Joseph-Marie Coulomb, "casuellemnt en la paroisse de Lorgues" y célébrer clandestinement des baptêmes dans des oratoires privés, de 1797 à 1800, toujours avec la qualité de "chanoine théologal de l'Eglise de Fréjus" et en vertu "des pouvoirs donnés par Mgr Emmanuel-François de Bausset, évêque légitime du diocèse de Fréjus". Il avait sans doute rétracté les différents serments prêtés jusque-là. Ainsi messire Coulomb, dont la conduite personnelle était restée « régulière », fut nommé curé de Fréjus en 1804 et conserva son poste jusqu’à sa mort qui survint le 11 décembre 1819, portant toujours le titre de « théologal ». Il avait acheté la maison acttachée à sa prébende de théologal, qui jouxtait la prévôté, et la céda à sa nièce, Madame Odon d'Audibert-Caille-Favas.

Notons encore, entre autres clercs qui illustrèrent la famille, deux autres cousins : ils sont fils de Marie-Anne Cavalier (dernière fille d'Honoré et de Catherine Marenque, née en 1717) et d'Etienne Cavalier. Il s'agit de Jean-Léonce-Denis et Antoine, tous deux entrés chez les Pères de la Doctrine chrétienne, avant que la congrégation ne soit dissoute par la Révolution. Jean-Léonce-Denis, qui était né à Bagnols le 8 octobre 1745, obtint par résignation de son oncle Joseph Cavalier, licencié in utroque, curé de Figanières, qui l'avait lui-même reçue l'année précédente de Joseph-Marie Coulomb, une bénéficiature à la cathédrale de Fréjus en avril 1779 ; il deviendra plus tard aumônier du Prince de Condé, Directeur de l'Institut royal de Leyde, auteur d’un « Plan d’éducation de première nécessité pour les enfants" paru à Senlis en 1828, et mourra dans cette dernière ville le 11 août 1829. Il semble qu'Antoine (ou Jean-Antoine) soit né également à Bagnols le 28 août 1752.

La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».

La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».

Jacques Jeancard, né à Cannes, diocèse de Fréjus, le 2 décembre 1799, reçoit au baptême les prénoms de Jacques Marie Joseph. Aîné de la famille, il avait un frère et une sœur qui devint religieuse et supérieure générale des Sœurs de Sainte-Marthe. Il fit ses études secondaires au collège de Grasse, dirigé par quelques membres de l'ancien Oratoire. À 16 ans, il manifesta à sa famille le désir de se consacrer à Dieu dans l'état ecclésiastique. Son père le retira alors du collège pour l'employer dans sa maison de commerce. Après une année et demie de travail, Jacques obtint la permission d'aller faire sa rhétorique et demeura ensuite une autre année comme professeur au collège. Au mois d'octobre 1818, il entra au grand séminaire d'Aix, dirigé par les Sulpiciens. C’est à ce moment qu’il entre en contact avec saint Eugène de Mazenod. Après une retraite d'une semaine, il commence le noviciat des Pères Missionnaires de Provence à Notre-Dame du Laus le 21 décembre 1821, fait son oblation à Notre-Dame du Laus le 30 mai 1822 et continue l'étude de la théologie comme externe au grand séminaire d'Aix.

Jacques Jeancard, né à Cannes, diocèse de Fréjus, le 2 décembre 1799, reçoit au baptême les prénoms de Jacques Marie Joseph. Aîné de la famille, il avait un frère et une sœur qui devint religieuse et supérieure générale des Sœurs de Sainte-Marthe. Il fit ses études secondaires au collège de Grasse, dirigé par quelques membres de l'ancien Oratoire. À 16 ans, il manifesta à sa famille le désir de se consacrer à Dieu dans l'état ecclésiastique. Son père le retira alors du collège pour l'employer dans sa maison de commerce. Après une année et demie de travail, Jacques obtint la permission d'aller faire sa rhétorique et demeura ensuite une autre année comme professeur au collège. Au mois d'octobre 1818, il entra au grand séminaire d'Aix, dirigé par les Sulpiciens. C’est à ce moment qu’il entre en contact avec saint Eugène de Mazenod. Après une retraite d'une semaine, il commence le noviciat des Pères Missionnaires de Provence à Notre-Dame du Laus le 21 décembre 1821, fait son oblation à Notre-Dame du Laus le 30 mai 1822 et continue l'étude de la théologie comme externe au grand séminaire d'Aix.

Jean-Joseph-Pierre Guigou nait le 1er décembre 1767 à Auriol de Jérôme Guigou et Rose Plumier. Très jeune il demande à rejoindre le petit séminaire d’Aix puis rejoint celui de Marseille. Il est diacre lorsqu’éclate la Révolution française. Il est ordonné prêtre à Nice en 1789. Il voulait dire sa première messe à Auriol, il dut se contenter de la célèbrer de nuit dans la chambre de sa mère, où la famille s'assembla discrètement. D'abord caché dans sa région natale, il y exerce un ministère clandestin au péril de sa vie, à Saint-Zacharie; mais bientôt il ne peut plus exposer celle de ceux qui le cachent et il doit prendre le chemin de l'exil. Il s'arrête à Nice où il fait un temps office de précepteur chez le comte Audibert de Saint-Theime. De là, il passe en Italie et gagne Bologne où il obtient une chaire de théologie au séminaire de la ville. Il y exerce la charité à l'égard des autres émigrés et gagne encore quelque argent en fabriquant de ses mains des parapluies ! Rentré en France et probablement passé chez les siens, à la chute de Robespierre, il est de nouveau jeté sur les routes de l'exil par une recrudescence de la persécution. Il s'établit un moment en Aveyron où il trouve de l'ouvrage chez un artisan papetier, puis rejoint Barcelone. Le Concordat qui lui permet de revenir (peut-être fut-il même de retour dès la fin de l'année 1798 ?) et d'exercer paisiblement le minsitère paroissial. C'est à Saint-Zacharie qu'il méritait d'être placé, y ayant été à la peine durant la persécution. Son premier soin est de prêcher lui-même le jubilé accordé par le pape à l'Eglise de France ressuscitée. Il permet ensuite le rétablissement du pèlerinage de la Sainte-Baume. Mgr Champion de Cicé, qui l’apprécie le choisit pour l’accompagner à Paris au sacre de Napoléon. De retour, il est fait chanoine d’Aix mais l’abbé Guigou qui est attaché au ministère pastoral prêche inlassablement des missions paroissiales dans le diocèse d’Aix auquel est encore incorporé celui de Fréjus (Grasse, Lorgues, Antibes, Draguignan, Le Luc...). Il soutient avec fermeté la fondation aixoise de ce qui sera les Sœurs de St Thomas de Villeneuve, et appellera dans le diocèse plusieurs autres instituts religieux, c’est ainsi qu’Eugène de Mazenod peut compter sur son appui fidèle. A la mort de l’archevêque il est élu vicaire capitulaire par le chapitre. L’hostilité entre Rome et Paris ne permit pas la préconisation du nouvel évêque nommé par l’empereur, qui se vit retirer tous ses pouvoirs par le chapitre. Dans cette situation délicate, le chanoine Guigou fit preuve d’un courage exemplaire face au pouvoir et d’une habileté hors pair à l’égard de ses opposants. Il n’hésita pas d’ailleurs à prendre d’assaut la voiture de Pie VII de passage à Aix, le 5 février 1814, pour obtenir son soutien. Il est choisi en 1824 pour être évêque d’Angoulême et sacré à Aix le 29 juin par le nouvel archevêque Ferdinand de Bausset-Roquefort, assisté de Mgr Fortuné de Mazenod et de Mgr de Richery, qui le fait chanoine d’honneur du chapitre de Fréjus récemment restauré, le 13 septembre 1826. Malade puis paralysé, il reste à son poste jusqu’à sa mort, le 21 mai 1842.

Jean-Joseph-Pierre Guigou nait le 1er décembre 1767 à Auriol de Jérôme Guigou et Rose Plumier. Très jeune il demande à rejoindre le petit séminaire d’Aix puis rejoint celui de Marseille. Il est diacre lorsqu’éclate la Révolution française. Il est ordonné prêtre à Nice en 1789. Il voulait dire sa première messe à Auriol, il dut se contenter de la célèbrer de nuit dans la chambre de sa mère, où la famille s'assembla discrètement. D'abord caché dans sa région natale, il y exerce un ministère clandestin au péril de sa vie, à Saint-Zacharie; mais bientôt il ne peut plus exposer celle de ceux qui le cachent et il doit prendre le chemin de l'exil. Il s'arrête à Nice où il fait un temps office de précepteur chez le comte Audibert de Saint-Theime. De là, il passe en Italie et gagne Bologne où il obtient une chaire de théologie au séminaire de la ville. Il y exerce la charité à l'égard des autres émigrés et gagne encore quelque argent en fabriquant de ses mains des parapluies ! Rentré en France et probablement passé chez les siens, à la chute de Robespierre, il est de nouveau jeté sur les routes de l'exil par une recrudescence de la persécution. Il s'établit un moment en Aveyron où il trouve de l'ouvrage chez un artisan papetier, puis rejoint Barcelone. Le Concordat qui lui permet de revenir (peut-être fut-il même de retour dès la fin de l'année 1798 ?) et d'exercer paisiblement le minsitère paroissial. C'est à Saint-Zacharie qu'il méritait d'être placé, y ayant été à la peine durant la persécution. Son premier soin est de prêcher lui-même le jubilé accordé par le pape à l'Eglise de France ressuscitée. Il permet ensuite le rétablissement du pèlerinage de la Sainte-Baume. Mgr Champion de Cicé, qui l’apprécie le choisit pour l’accompagner à Paris au sacre de Napoléon. De retour, il est fait chanoine d’Aix mais l’abbé Guigou qui est attaché au ministère pastoral prêche inlassablement des missions paroissiales dans le diocèse d’Aix auquel est encore incorporé celui de Fréjus (Grasse, Lorgues, Antibes, Draguignan, Le Luc...). Il soutient avec fermeté la fondation aixoise de ce qui sera les Sœurs de St Thomas de Villeneuve, et appellera dans le diocèse plusieurs autres instituts religieux, c’est ainsi qu’Eugène de Mazenod peut compter sur son appui fidèle. A la mort de l’archevêque il est élu vicaire capitulaire par le chapitre. L’hostilité entre Rome et Paris ne permit pas la préconisation du nouvel évêque nommé par l’empereur, qui se vit retirer tous ses pouvoirs par le chapitre. Dans cette situation délicate, le chanoine Guigou fit preuve d’un courage exemplaire face au pouvoir et d’une habileté hors pair à l’égard de ses opposants. Il n’hésita pas d’ailleurs à prendre d’assaut la voiture de Pie VII de passage à Aix, le 5 février 1814, pour obtenir son soutien. Il est choisi en 1824 pour être évêque d’Angoulême et sacré à Aix le 29 juin par le nouvel archevêque Ferdinand de Bausset-Roquefort, assisté de Mgr Fortuné de Mazenod et de Mgr de Richery, qui le fait chanoine d’honneur du chapitre de Fréjus récemment restauré, le 13 septembre 1826. Malade puis paralysé, il reste à son poste jusqu’à sa mort, le 21 mai 1842.

Cependant, lié à sa paroisse et à sa mère, il ne réussit à rejoindre la communauté d'Aix que début février 1816 où il prend l’habit des Missionnaires de Provence. Le père Deblieu, réputé très bon missionnaire et prédicateur, participa à au moins 17 des 40 missions données par les Missionnaires de Provence entre 1815 et 1823. Pendant l'été il était toujours occupé à prêcher les retraites, neuvaines et triduums qu'on lui demandait. C’était un prêtre « ardent pour la prédication, doué de toutes les qualités qui font les missionnaires, belle taille, forte voix, bonne santé... ». Il maîtrisait les mouvements oratoires qui frappent les auditeurs. Un jour, il avait jeté son crucifix au milieu d'une salle de bal pour en faire cesser les danses. À la mission de Marseille, il parla avec une telle véhémence des supplices de l'enfer qu'il y eût dans l'auditoire des pleurs, des cris et des gémissements, plusieurs femmes se trouvèrent mal. Le commissaire Sicard qui raconte ce fait au maire, le 14 février 1820, dit qu'il dût lui-même secourir quelques malades avec de «l'alcool volatil» dont il avait un flacon dans sa poche.

Cependant, lié à sa paroisse et à sa mère, il ne réussit à rejoindre la communauté d'Aix que début février 1816 où il prend l’habit des Missionnaires de Provence. Le père Deblieu, réputé très bon missionnaire et prédicateur, participa à au moins 17 des 40 missions données par les Missionnaires de Provence entre 1815 et 1823. Pendant l'été il était toujours occupé à prêcher les retraites, neuvaines et triduums qu'on lui demandait. C’était un prêtre « ardent pour la prédication, doué de toutes les qualités qui font les missionnaires, belle taille, forte voix, bonne santé... ». Il maîtrisait les mouvements oratoires qui frappent les auditeurs. Un jour, il avait jeté son crucifix au milieu d'une salle de bal pour en faire cesser les danses. À la mission de Marseille, il parla avec une telle véhémence des supplices de l'enfer qu'il y eût dans l'auditoire des pleurs, des cris et des gémissements, plusieurs femmes se trouvèrent mal. Le commissaire Sicard qui raconte ce fait au maire, le 14 février 1820, dit qu'il dût lui-même secourir quelques malades avec de «l'alcool volatil» dont il avait un flacon dans sa poche. persévérance, il s'opposa à cette décision. À la première émission des vœux, le 1er novembre 1818, il ne fit pas son oblation. On venait pourtant de le nommer premier assistant du supérieur général. Il se décida à faire son oblation le 1er novembre 1819, à Aix, mais hésita à renouveler ses vœux en 1820. Au Chapitre général de 1821, on le nomma deuxième assistant général et secrétaire de l'institut.

persévérance, il s'opposa à cette décision. À la première émission des vœux, le 1er novembre 1818, il ne fit pas son oblation. On venait pourtant de le nommer premier assistant du supérieur général. Il se décida à faire son oblation le 1er novembre 1819, à Aix, mais hésita à renouveler ses vœux en 1820. Au Chapitre général de 1821, on le nomma deuxième assistant général et secrétaire de l'institut.  Fin 1822 furent rétablis simultanément les sièges épiscopaux de Marseille et de Fréjus. Au mois de juillet 1823,les pères de Mazenod et Tempier acceptaient de devenir vicaires généraux de Mgr Fortuné de Mazenod, l’oncle du fondateur, à l’étonnement de plusieurs de leurs confrères, en particulier les Pères Deblieu et Maunier. Au même moment, Mgr de Richery rappelait les prêtres originaires du diocèse de Fréjus, pour constituer son presbyterium. Un conflit s’éleva alors entre l’évêque et Eugène de Mazenod sur le caractère contraignant des vœux prononcés chez les Missionnaires de Provence. Le fondateur ne put empêcher le père Deblieu de quitter la Congrégation au mois d'octobre 1823. Les jugements de ses anciens confrères trahissent alors une certaine amertume vis à vis de celui qu’on juge « inconstant », auquel on reproche « un caractère difficile, un zèle dur et immodéré, une âpre vertu », rappelant sa maxime : « Ne connaître les difficultés que pour les vaincre et les obstacles que pour les surmonter... ».

Fin 1822 furent rétablis simultanément les sièges épiscopaux de Marseille et de Fréjus. Au mois de juillet 1823,les pères de Mazenod et Tempier acceptaient de devenir vicaires généraux de Mgr Fortuné de Mazenod, l’oncle du fondateur, à l’étonnement de plusieurs de leurs confrères, en particulier les Pères Deblieu et Maunier. Au même moment, Mgr de Richery rappelait les prêtres originaires du diocèse de Fréjus, pour constituer son presbyterium. Un conflit s’éleva alors entre l’évêque et Eugène de Mazenod sur le caractère contraignant des vœux prononcés chez les Missionnaires de Provence. Le fondateur ne put empêcher le père Deblieu de quitter la Congrégation au mois d'octobre 1823. Les jugements de ses anciens confrères trahissent alors une certaine amertume vis à vis de celui qu’on juge « inconstant », auquel on reproche « un caractère difficile, un zèle dur et immodéré, une âpre vertu », rappelant sa maxime : « Ne connaître les difficultés que pour les vaincre et les obstacles que pour les surmonter... ».

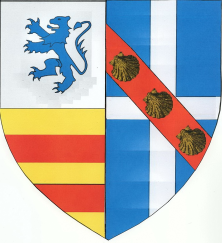

Il est déjà chanoine chantre de Fréjus le 2 janvier 1304. Il permuta en 1311 l'archidiaconé de Fréjus contre celui de Mende et son annexe de Saint-Médrad de Banassac. Selon Noël Valois (Jacques Duèze, pape sous le nom de Jean XXII) la tradition érudite, relayée par J.H. Albanès, qui faisait d’Arnaud de Via l’archidiacre de Fréjus et de son frère Jacques le précenteur serait fautive ; ils l’auraient été alternativement. Quoi qu'il en soit, en 1313, Jacques de Via est nommé évêque d’Avignon (20 février 1313), succédant ainsi à son oncle. Il est créé cardinal prêtre des Saints-Jean-&-Paul au consistoire du 17 décembre 1316 sans pour autant quitter l’administration de son diocèse. Il meurt mystérieusement à Avignon le 13 juin 1317 dans le cadre du projet d'attentat par envoûtement contre Jean XXII, et est inhumé dans sa cathédrale, dans ce qui deviendra la chapelle funéraire de Jean XXII, et où l'on voit encore ses armes : "Parti, au premier, coupé en chef d'or au lion d'azur et une bordure de tourteaux de même; en pointe, d'argent à deux fasces de gueules; au deuxième, d'azur à la croix d'argent, accompagnée de deux étoiles à huit rais du même, placées en barre; à la bande de gueules, chargée de trois coquilles d'or brochant sur le tout."

Il est déjà chanoine chantre de Fréjus le 2 janvier 1304. Il permuta en 1311 l'archidiaconé de Fréjus contre celui de Mende et son annexe de Saint-Médrad de Banassac. Selon Noël Valois (Jacques Duèze, pape sous le nom de Jean XXII) la tradition érudite, relayée par J.H. Albanès, qui faisait d’Arnaud de Via l’archidiacre de Fréjus et de son frère Jacques le précenteur serait fautive ; ils l’auraient été alternativement. Quoi qu'il en soit, en 1313, Jacques de Via est nommé évêque d’Avignon (20 février 1313), succédant ainsi à son oncle. Il est créé cardinal prêtre des Saints-Jean-&-Paul au consistoire du 17 décembre 1316 sans pour autant quitter l’administration de son diocèse. Il meurt mystérieusement à Avignon le 13 juin 1317 dans le cadre du projet d'attentat par envoûtement contre Jean XXII, et est inhumé dans sa cathédrale, dans ce qui deviendra la chapelle funéraire de Jean XXII, et où l'on voit encore ses armes : "Parti, au premier, coupé en chef d'or au lion d'azur et une bordure de tourteaux de même; en pointe, d'argent à deux fasces de gueules; au deuxième, d'azur à la croix d'argent, accompagnée de deux étoiles à huit rais du même, placées en barre; à la bande de gueules, chargée de trois coquilles d'or brochant sur le tout."