Famille Antelmy

La famille Antelmy est originiare de Trigance. Le chanoine Espitalier, au terme d'une savante dissertation sur les diverses formes du patronyme (Antelme, Antelmi, sans oublier les inévitables d'Antelmy ou Dantelmy) opte pour cette orthographe qu'il juge plus conforme et plus communément usitée par les membres de cette lignée qui donnera pas moins de neuf chanoines à l'Eglise de Fréjus, dont sept porteront le même nom, mais non pas tous de même aloi :

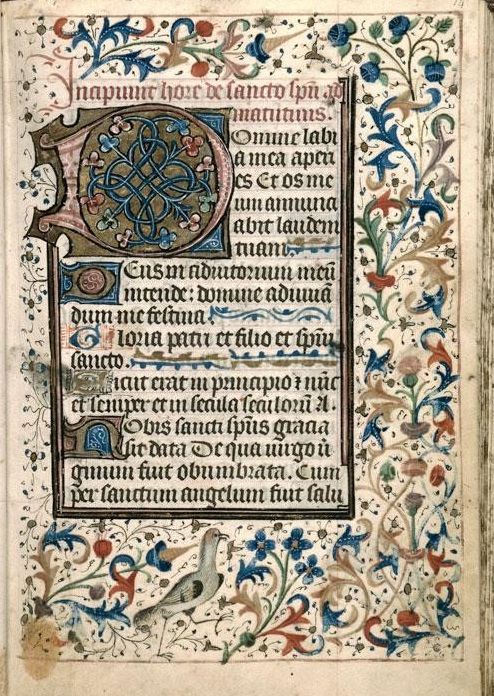

Le premier, Nicolas Antelmy, nait à Trigance en 1567, il est le fils d’un marchand du lieu, Jacques, et de son épouse Jeanne Cartier. Il reçoit la tonsure et les ordres mineurs le 19 septembre 1587 des mains de l'évêque de Riez, puis le sous-diaconat le 10 mai 1591. Il est ordonné diacre à Gap le 19 décembre 1592 et prêtre à Sisteron le 12 juin 1593. Il obtient ensuite la licence en droit à l'université d'Aix et s'installe à Fréjus où, d'abord maître d'école, il est admis au nombre des chantres-musiciens de la cathédrale. Il n'est encore que "dominus Nicolas Antelmy, de Trigance" quand il porte sur les fonts baptismaux de la cathédrale son filleul Nicolas Lieutaud, le 24 décembre 1595. Ayant aidé l'évêque nommé par le roi, Barthélémy Camelin, à recouvrer les rentes que l'évêché ne percevait plus suite aux guerres civiles et religieuses, il est gratifié, le 27 novembre 1596 d'un poste de bénéficier de la cathédrale. En 1597, il reçoit le prieuré du Revest (qu'il résignera en 1612 à Pierre Camelin), ce qui le conduisit dans une méchante affaire avec un compétiteur sans scrupules. C'est lui qui est désigné par Barthélémy Camelin pour prendre possession en son nom du siège épiscopal, en 1599. Le 3 octobre de cette année, il est parrain de Nicolas Camelin, le neveu de l'évêque et frère de son successeur. Le bénéficier Nicolas Antelmy est promu chanoine le 5 janvier 1600, par la résignation du chanoine Jean Clément, mais le frère de celui-ci fit annuler sa prise de possession en sa faveur, il dut patienter jusqu'à l'année suivante pour prendre place au chapitre dans la stalle de Guillaume Augery (même si c'est bien avec le titre de chanoine qu'il apparait comme parrain le 9 juillet 1600) ; des années plus tard il dut encore défendre âprement ce bénéfice contre des prétendants abusifs. Il cumulera encore ceux des prieurés de Sainte-Thècle de la Roquette, au diocèse de Riez, de Saint-Martin de Châteaudouble, de Saint-Cassien du Muy, de Saint-Blaise et de Sainte-Madeleine de Roquebrune. Dès la première année de son épiscopat, Barthélémy Camelin lui avait donné des lettres de vicaire général. C'est à ce titre qu'il accompagne l'évêque dans sa première tournée pastorale et signe l'acte de reconnaissance des reliques de saint Ausile à Callas. Nicolas Antelmy fit restituer à l'évêché les titres et les documents dont ses archives avaient été dépouillées, en les recherchant de tous côtés (Aix, Arles, Avignon, Paris), à grands frais. Il les réunit en deux gros volumes. Les multiples services rendus à l'évêque lui valurent une lettre de reconnaissance et d'être nommé vicaire général et official à vie. Pendant quarante ans il exerça encore les fonctions de syndic-général du clergé et fut longtemps administrateur du chapitre. Parmi les voyages qu'il effectua à Paris pour le service de l'évêque, il faut citer sa participation à l’assemblée générale du clergé tenue en 1605-1606 pour laquelle il avait été élu délégué de la province; de même en 1624, il est délégué par son évêque pour une nouvelle assemblée du clergé réunie dans la capitale. Son ascendant sur l'évêque et le pouvoir sans contrôle qu'il semblait exercer sur le diocèse indisposèrent plus d'un, à commencer par le neveu et coadjuteur de l'évêque, Pierre Camelin, qui, une fois en possession du siège, tentera de le dépouiller de ses diverses fonctions administratives, malgré l'inamovibilité prononcée par son oncle, déclenchant contre lui l'hostilité du chapitre et un appel de la part de Nicolas qui finit par faire valoir ses droits. Ses recherches l'avaient ouvert à la connaissance des antiquités de la ville et alimentèrent une correspondance avec le savant Nicolas-Claude Peiresc avec lequel se noua une étroite amitié. C'est ainsi qu'il fut le premier à dresser le catalogue de nos évêques, qui fut utilisé par les rédacteurs de la Gallia christiana. Tombé malade au début du mois de mars 1637, il résigna le même mois sa stalle de chanoine à son neveu Pierre. Cependant, une amélioration survenant, il lui demanda de surseoir à sa prise de possession, ce qu'il ne fit que le 25 avril, l'état de santé du malade ayant empiré. Mais il restait encore neuf ans de vie à Nicolas... Le vieux chanoine rétabli, prétendit récupérer son bien, l'affaire traîna en longueur et dut se conclure devant la sénéchaussée de Draguignan en faveur de Pierre. Nicolas mourut finalement le 2 mars 1646 et fut inhumé le lendemain dans le tombeau des chanoines, dans le choeur de la cathédrale.

Le frère aîné de Nicolas, Jean-Barthélémy, avait eu de son épouse, Antoinette Doussoulin, un enfant, Pierre Antelmy, qui héritera de la passion de son oncle pour l’histoire et lui succèdera dans ses fonctions. Pierre nait à Trigance en 1598 et vient très jeune auprès de son oncle pour commencer sa formation cléricale. Le 15 mai 1609, il reçoit la tonsure des mains de Monseigneur Barthélémy Camelin. Il suit alors les cours de philosophie chez les Jésuites d'Avignon, puis il étudie à Paris la théologie et la jurisprudence et y est reçu docteur dans ces deux facultés, le 1er juin 1627 pour la théologie, le 4 juillet pour les deux droits. Son oncle le gratifia alors du prieuré de Saint-Louis, à la cathédrale de Fréjus. Il y reçoit les ordres mineurs le 18 septembre 1627 et le sous-diaconat, le 18 mars 1628. Il est ordonné diacre le 20 avril suivant à Riez, par l'évêque de cette ville et prêtre le 17 juin suivant, à Aix, par Mgr Barthélémy Camelin qui s'y trouvait alors. On le voit prendre le relai de son oncle et s’attacher avec ardeur à la recherche des monuments de l’histoire de Fréjus. Il consacre tous ses loisirs à la poursuite des études archéologiques commencées par Nicolas et accumule une riche collection d'épigraphie grecque et latine, de statues, de monnaies, de médailles. Nombre de ces objets seront donnés à son ami, le célèbre historien et "antiquaire" Nicolas-Claude Fabri de Peiresc. Il restitue la vérité dans les leçons de la liturgie fréjusienne au sujet de saint Léonce, que la tradition avait particulièrement encombrée d’éléments légendaires. Vers 1630, il délaisse l’histoire au profit de la théologie. En 1667, il résigna le canonicat qu'il avait ainsi obtenu de son oncle trente ans auparavant à son neveu Joseph et le prieuré de Saint-Louis à son neveu Nicolas, fils d'Etienne. Il avait été aussi Vicaire général et official de Giuseppe Zongo Ondedei. Il rédige son testament le 25 novembre 1668, deux jours avant sa mort, survenue le 27 novembre 1668 à Fréjus, dans la cathédrale de laquelle il rejoindra son oncle.

La succession est assurée par le neveu que l'histoire a retenu : Joseph Antelmy, fils de l'avocat Jacques Antelmy (1614-1674), et de Marie Antiboul (1631-1697). Joseph naît à Fréjus le 25 juillet 1648. Il reçoit la tonsure des mains de Giuseppe Zongo Ondedei le 12 avril 1569 et suit le même parcours que son oncle à Avignon, mais fait sa théologie à Lyon avant d'obtenir son doctorat en théologie à Paris en 1668. Son oncle Pierre ayant résigné en sa faveur plusieurs de ses prébendes, dès la fin de ses études, dont son canonicat, Joseph est installé le 3 décembre 1668. Zongo Ondedei l'ordonna sous-diacre à Bargemon le 21 septembre 1669. Il fut ordonné prêtre le 27 mars 1673 par l'évêque de Bethléem, François Batailler, dans la chapelle de l'archevêché de Paris où il se trouvait pour défendre la possession de sa stalle... A la mort de l'évêque, en juillet 1674, il fut élu official pour la durée de la vacance, par le chapitre qui s'en repentit à cause de son manque de zèle. Cela n'empêcha pas le nouvel évêque, Mgr de Clermont-Tonnerre, de l'associer de très près à son gouvernement et de le charger entre autres choses de préparer la publication du Propre du diocèse, en 1678. Dans sa jeunesse, il avait composé un traité De periculis canonicorum, que son frère Charles trouvera sous forme manuscrite et corrigera. En 1680, il donne une dissertation latine sur la fondation de l’Eglise de Fréjus, destinée à précéder une ample Histoire complète de la ville et de l’Eglise de Fréjus. En 1682, il reçoit de son oncle Joseph Antiboul, curé de Saint-Tropez, fief de sa famille maternelle, les prieurés de Saint-Tropez (avec charge d'âmes) et de Saint-André à Ramatuelle et, quelques mois plus tard, le 17 octobre, transmet son canonicat à son très jeune frère Charles Léonce Octavien, ce qui ne l'empêche pas d'exercer encore les fonctions d'administrateur du chapitre. Il reçoit, en 1689, le prieuré de Grimaud. C'est à cette époque qu'il restitue à saint Prosper d'Aquitaine la paternité de certaines oeuvres jusque-là attribuées à saint Léon, contre le fameux père Quesnel, de l'Oratoire, de la même façon il démontre que le Symbole d'Athanase est de la plume de saint Vincent de Lérins. Il éclaircit certains éléments de la chronologie de la vie de saint Martin et disserte avec autorité sur l'hagiographie du diocèse, notamment en ce qui concerne les figures de sainte Maxime, saint Auxile, saint Eucher ou sainte Consorce, il écrit encore à propos du concile de Riez de 1285. En 1694, sur la recommandation du Père La Chaise sous la direction duquel il avait fait sa théologie à Lyon, il obtient des lettres de grand-vicaire et d’official auprès de Mgr de Verthamon, évêque de Pamiers auquel il facilitera l'installation dans un diocèse bouleversé par la querelle de la Régale : en son nom il prend possession du siège le 10 mars 1694 et se donne tout entier à la pacification de ce diocèse. C'est épuisé et malade qu'il le quitte au début de l'année 1697 pour revenir se soigner dans sa patrie. Mais ce sera pour y mourir d'une affection pulmonaire le 21 juin 1697 à Fréjus, âgé seulement de 49 ans, laissant un matériau historique considérable (dont le De initiis Ecclesiae Forojuliensis, publié en 1680 et la Descriptio dioecesis Forojuliensis, qui ne le sera qu'en 1872 ) qui sera exploité en partie par son frère Charles, évêque de Grasse. Il est inhumé dans le tombeau des chanoines. En apprenant sa mort, le Père La Chaise, devenu confesseur de Louis XIV, écrivit : "J'estimais et honorais sa vertu, sa capacité et son zèle pour l'Eglise, qui perd en lui un défenseur courageux et éclairé. Sa mémoire me sera toujours très chère". Fidèle aux traditions familiales, il avait résigné, avant de mourir, tous ses bénéfices à son frère et au beau-frère de sa soeur Agnès, Honoré Augier.

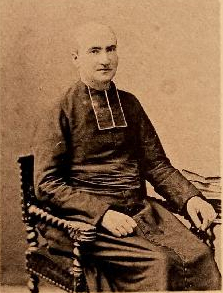

Cette fois, c’est le frère qui prend la suite : Charles-Léonce-Octavien Antelmy était né à Fréjus le 3 février 1668. Si une menace pèse sur lui puisqu'il est ondoyé le même jour « à cause du danger prochain de la mort », de bonnes fées se penchent sur son berceau. Son parrain est en effet le frère de l’évêque, Octavien Ondedei, comte de Vézelay, représenté par son fils, Jules Ondedei, dont la sœur Maria Bernarda (1661-1751) épousera un certain Orazio Albani (1652-1712), le propre frère du pape Clément XI, et sera la mère du cardinal Annibale Albani (1682-1751). Mais il lui faudra attendre quatre ans les compléments du baptême : le 30 mars 1672 il reçoit en effet "le saint chrême et autres cérémonies de l'Eglise, ayant reçu auparavant l'eau depuis sa naissance", avec un nouveau parrain, "Messire l'abbé Louis Ondedei, de Pesaro" ! Il est tonsuré à Nice, le 28 février 1681, par l'évêque du lieu. L'année suivante, il reçoit le canonicat résigné par son frère, mais son installation n'aura lieu que le 20 juillet 1683. Les Ordres mineurs lui sont conférés le 15 décembre 1685, le sous-diaconat, le 9 juin 1691 à Paris où il est parti étudier et où il accèdera probablement aussi au diaconat et à la prêtrise. En 1695, il revient avec son doctorat in utroque. Deux ans plus tard, il ajoute à son canonicat le prieuré de Grimaud, puis, l'année suivante, celui de Saint-Médard, dans le diocèse de La Rochelle. Lui reviendra d'exploiter et de publier en partie l'oeuvre historique de son frère. A son tour, il est élu official pendant la vacance qui précéda l'arrivée de Mgr de Fleury, qui le confirma et lui donna des lettres de vicaire général le 5 avril 1700. En 1701, il consentit à l'union du prieuré de Grimaud au grand séminaire de Fréjus, dont l'évêque cherchait à  accroître les revenus. Le 9 janvier 1702, il est installé prévôt du chapitre. La protection de Mgr de Fleury lui vaut d'être désigné comme évêque de Grasse en 1726. Il obtient cependant de Rome de garder la prévôté encore six ans, il ne la résignera donc qu'en 1732 à son neveu Jean Charles Albin. Il est sacré à Paris le 12 janvier 1727 par Mgr de Vintimille, archevêque d’Aix, assisté par les évêques de Vence et de Lectoure. Il participe au concile d’Embrun en 1727, qui dépose l’évêque janséniste de Senez, Jean Soanen. Le 25 décembre 1729 il est pourvu de l’abbaye de Saint-Chinian et en 1736 de celle de Lérins, par son union avec l’évêché de Grasse. Il assiste à l’assemblée générale du clergé qui se tient à Paris en 1735. Il meurt à Grasse le 21 octobre 1752 et est inhumé dans sa cathédrale le 24 octobre.

accroître les revenus. Le 9 janvier 1702, il est installé prévôt du chapitre. La protection de Mgr de Fleury lui vaut d'être désigné comme évêque de Grasse en 1726. Il obtient cependant de Rome de garder la prévôté encore six ans, il ne la résignera donc qu'en 1732 à son neveu Jean Charles Albin. Il est sacré à Paris le 12 janvier 1727 par Mgr de Vintimille, archevêque d’Aix, assisté par les évêques de Vence et de Lectoure. Il participe au concile d’Embrun en 1727, qui dépose l’évêque janséniste de Senez, Jean Soanen. Le 25 décembre 1729 il est pourvu de l’abbaye de Saint-Chinian et en 1736 de celle de Lérins, par son union avec l’évêché de Grasse. Il assiste à l’assemblée générale du clergé qui se tient à Paris en 1735. Il meurt à Grasse le 21 octobre 1752 et est inhumé dans sa cathédrale le 24 octobre.

Charles-Léonce-Octavien transmit la prévôté au fils de sa soeur, Anne, le chanoine Jean-Charles Albin qui l'assuma de 1732 jusqu'à sa mort le 1er mai 1764. La charge passa ensuite à un autre "neveu" : Joseph, Charles-Léonce-Octavien et Anne avaient un autre frère, Pierre, qui s’étant marié, avait donné naissance en 1699 à une fille prénommée Marguerite qui épousa un Jean Antelmy, fils de Joseph Antelmy, notaire royal à Trigance, et de Marguerite Audiberte. Or ce Jean Antelmy avait un frère, né le 10 juillet 1708, Honnoré Antelmy. Docteur en théologie, il devint chanoine de Fréjus en 1732 lorsque son cousin Jean-Charles Albin lui laissa sa stalle pour prendre la prévôté qu'il reçut à son tour en 1764 et dont il ne se défit qu'à sa mort qui eut lieu à Fréjus le 1er avril 1766. Avec ces trois derniers doyens, la prévôté était ainsi restée plus de soixante ans aux mains d'une même famille, avant qu'elle ne tombe dans celle des Cavalier qui la conserveront jusqu'à la fin de l'Ancien Régime en la faisant passer eux-aussi, de frère en neveu, entre les mains de trois doyens successifs.

ainsi restée plus de soixante ans aux mains d'une même famille, avant qu'elle ne tombe dans celle des Cavalier qui la conserveront jusqu'à la fin de l'Ancien Régime en la faisant passer eux-aussi, de frère en neveu, entre les mains de trois doyens successifs.

Le neveu d'Honnoré, Joseph-Félix Antelmy, fils de Jean et Marguerite, né à Trigance le 26 février 1726, devint chanoine de Fréjus en 1764 quand son oncle Honnoré devint prévôt. Il fut fait grand vicaire  de Mgr de Bausset-Roquefort en 1772 et mourut à Fréjus le 2 novembre 1783.

de Mgr de Bausset-Roquefort en 1772 et mourut à Fréjus le 2 novembre 1783.

La série des chanoines Antelmy se clôt assez misérablement avec son frère Charles Léonce Octavien Antelmy, né à Comps le 28 septembre 1741, ordonné prêtre à Vence en 1771, il est vicaire à Châteaudouble dont son frère Pierre est curé. Bachelier en droit canon et poussé par les siens, il revendique une stalle au chapitre dès le lendemain de la mort du capiscol Attanoux à savoir le 24 décembre 1778. Le jeu de chaises musicales conduit Messire Gavoty au capiscolat, laissant sa prébende de préceptorial à Messire Martinot heureux d'abandonner celle, beaucoup plus modeste, de Sainte-Madeleine de l'Espérel. Pour cette dernière cependant Charles Léonce Octavien Antelmy a un compétiteur en la personne de Louis Meiffredy, prêtre de Marseille, d'âpres disputes entre chanoines conduiront à la prise de possession de la stalle (la cinquième du côté du capiscol destinée au dernier chanoine) au frère du grand vicaire le 2 janvier 1779. Il eut le malheur d'apostasier et se maria même le 18 novembre 1794 (28 brumaire an III) avec Marianne Giraud, à Draguignan. Il mourut, "propriétaire", le 14 mai 1820 à Montferrat... Quant à son frère Pierre, curé de Châteaudouble en 1770 après avoir été vicaire à Saint-Nicolas de Pertuis, il prêta serment et se retira sur place, distribuant encore les sacrements à ceux qui le sollicitaient ; mais violemment sollicité par un groupe de sans-culottes, il eut le malheur un jour de céder à la peur et d'abattre lui-même une croix sur la place publique de sa paroisse ! Dévoré par la honte et le remord, il la fit relever à ses frais au rétablissement du culte et ne se considéra plus jamais digne de monter à l'autel, pleurant ses égarements jusqu'à sa mort le 27 novembre 1824, à Châteaudouble, dont il était toujours considéré comme le curé...

même âge, et comme celui-ci était déjà loin du Broc à la mort de son père, c’est Augustin-Séraphin qui ira déclarer en mairie le décès de l’oncle médecin. De son épouse, Thérèse Marie-Claire Vial, nait Jean-André-Lucien le 27 février 1844, alors que le recteur de la paroisse est encore de la famille : son propre oncle, l’abbé Charles Olivier (1804-1848). Celui qu’on appelle par son dernier prénom, Lucien, entre au Petit Séminaire de Grasse pour être formé à l’école des figures du diocèse : les abbés Blacas, Sauvaire, Goaty, bientôt transféré à Brignoles où il est placé sous l’autorité des abbés Michel et Laugier. Il est ordonné prêtre le 21 septembre 1867. Auparavant, n’étant que diacre, il avait été nommé professeur au Petit Séminaire de Grasse, où il restera huit ans (de 1866 à 1874). Il devient ensuite vicaire de Vence (de 1874 à 1878), vicaire de Hyères (de 1878 à 1891). Il est alors loin de son pays natal qui passe sous la juridiction de l’évêché de Nice et ne semble pas désirer le rejoindre. De 1891 à 1892, il assure la charge d’aumônier de l’Espérance toujours à Hyères, puis devient curé : à Saint-François-de-Paule, de Toulon (de 1892 à 1906) où, dans cette période d’affrontement avec la République, il eut à affronter des manifestations d’hostilité dans sa propre église, qu’il géra si honnêtement que Mgr Arnaud crut devoir le récompenser en le nommant chanoine honoraire, en 1903. Dans cette paroisse modeste qu’il avait tenu à conserver en dépit de la proposition de Mgr Mignot de le transférer à celle du Mourillon, le chanoine Lucien Olivier donna la mesure de sa générosité et de sa bonté. Il est cependant transféré à Draguignan, dont il devient le curé-archiprêtre en avril 1906. Les écoles religieuses ayant été fermées la même année, il fonda l’institution libre Jeanne d’Arc avec pensionnat, externat, école primaire, salle d’asile. Il eut encore à subir quelques procès pour « délit de messe » et « non-déclaration de culte », dont il se tira pour deux francs d’amende ! A bout de forces, il présenta sa démission en 1911, avant que la maladie ne l’affaiblisse totalement. Il meurt à Draguignan le 15 mars 1912, regretté de tous. Ses funérailles, le lundi 18 mars, revêtirent la forme d’un deuil public.

même âge, et comme celui-ci était déjà loin du Broc à la mort de son père, c’est Augustin-Séraphin qui ira déclarer en mairie le décès de l’oncle médecin. De son épouse, Thérèse Marie-Claire Vial, nait Jean-André-Lucien le 27 février 1844, alors que le recteur de la paroisse est encore de la famille : son propre oncle, l’abbé Charles Olivier (1804-1848). Celui qu’on appelle par son dernier prénom, Lucien, entre au Petit Séminaire de Grasse pour être formé à l’école des figures du diocèse : les abbés Blacas, Sauvaire, Goaty, bientôt transféré à Brignoles où il est placé sous l’autorité des abbés Michel et Laugier. Il est ordonné prêtre le 21 septembre 1867. Auparavant, n’étant que diacre, il avait été nommé professeur au Petit Séminaire de Grasse, où il restera huit ans (de 1866 à 1874). Il devient ensuite vicaire de Vence (de 1874 à 1878), vicaire de Hyères (de 1878 à 1891). Il est alors loin de son pays natal qui passe sous la juridiction de l’évêché de Nice et ne semble pas désirer le rejoindre. De 1891 à 1892, il assure la charge d’aumônier de l’Espérance toujours à Hyères, puis devient curé : à Saint-François-de-Paule, de Toulon (de 1892 à 1906) où, dans cette période d’affrontement avec la République, il eut à affronter des manifestations d’hostilité dans sa propre église, qu’il géra si honnêtement que Mgr Arnaud crut devoir le récompenser en le nommant chanoine honoraire, en 1903. Dans cette paroisse modeste qu’il avait tenu à conserver en dépit de la proposition de Mgr Mignot de le transférer à celle du Mourillon, le chanoine Lucien Olivier donna la mesure de sa générosité et de sa bonté. Il est cependant transféré à Draguignan, dont il devient le curé-archiprêtre en avril 1906. Les écoles religieuses ayant été fermées la même année, il fonda l’institution libre Jeanne d’Arc avec pensionnat, externat, école primaire, salle d’asile. Il eut encore à subir quelques procès pour « délit de messe » et « non-déclaration de culte », dont il se tira pour deux francs d’amende ! A bout de forces, il présenta sa démission en 1911, avant que la maladie ne l’affaiblisse totalement. Il meurt à Draguignan le 15 mars 1912, regretté de tous. Ses funérailles, le lundi 18 mars, revêtirent la forme d’un deuil public.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Octavien Antelmy. C'est probablement lui qui est baptisé à Fayence le 10 mars 1707 sous le nom de Jean Albin (il faut bien le distinguer de son frère Jean Jacques, né deux avant lui). Son père Jacques Albin (1683-1750) porte le titre de seigneur de Cananille, il est lui-même le fils de Jean, bourgeois, dont le père, Boniface avait été viguier de Fayence dans les années 1660. La mère de Jean Charles, Jeanne-Thérèse d'Augier (par ailleurs arrière arrière petite-nièce de l'évêque Barthélémy Camelin), est fille de Jean et d'Agnès Antelmy, la soeur des deux chanoines déjà cités. Avec cette protection, Jean Charles obtient le prieuré de Saint-Vincent, à Trans, en 1727 et, l'année suivante alors qu'il n'est encore qu'acolyte, un canonicat. Il conquiert le titre de docteur en théologie, puis, en 1732, est gratifié de la prévôté que lui abandonne son grand-oncle, l’évêque de Grasse, Charles Léonce Octavien Antelmy, qui avait obtenu de Rome de la garder jusque-là, six ans après son élévation à l’épiscopat. Jean Charles Albin, pourvu de la stalle de prévôt, résigne alors son canonicat à son cousin Honoré Antelmy. De 1741 à 1752, Jean Charles est vicaire général de Mgr du Bellay et mis en responsabilité par l’abbaye de Saint-Victor de Marseille de nommer à tous les bénéfices du diocèse qui dépendent d’elle, en 1748. Sur la base des notes recueillies par son grand-oncle, il publia en 1732 la vie de Mgr de Piquet, évêque de Babylone et prieur de Grimaud. C'est lui qui est naturellement désigné pour procéder à la bénédiction de la nouvelle église paroissiale de son village natal de Fayence en 1750 : "L'an 1750 et le 25 janvier, Messire Jean Charles Albin, prévôt, vicaire général et official du diocèse de Fréjus, assisté de nous curé et autres prêtres soussignés en présence de messieurs les magistrats et d’un grand nombre de paroissiens a fait la bénédiction de la nouvelle église paroissiale avec toute la solennité que demande une telle cérémonie", relatent les archives du lieu. La même année meurt son père Jacques, à Fréjus où il s'était établi. Le prévôt, lui s'éteint dans la cité épiscopale le 1er mai 1764.

Octavien Antelmy. C'est probablement lui qui est baptisé à Fayence le 10 mars 1707 sous le nom de Jean Albin (il faut bien le distinguer de son frère Jean Jacques, né deux avant lui). Son père Jacques Albin (1683-1750) porte le titre de seigneur de Cananille, il est lui-même le fils de Jean, bourgeois, dont le père, Boniface avait été viguier de Fayence dans les années 1660. La mère de Jean Charles, Jeanne-Thérèse d'Augier (par ailleurs arrière arrière petite-nièce de l'évêque Barthélémy Camelin), est fille de Jean et d'Agnès Antelmy, la soeur des deux chanoines déjà cités. Avec cette protection, Jean Charles obtient le prieuré de Saint-Vincent, à Trans, en 1727 et, l'année suivante alors qu'il n'est encore qu'acolyte, un canonicat. Il conquiert le titre de docteur en théologie, puis, en 1732, est gratifié de la prévôté que lui abandonne son grand-oncle, l’évêque de Grasse, Charles Léonce Octavien Antelmy, qui avait obtenu de Rome de la garder jusque-là, six ans après son élévation à l’épiscopat. Jean Charles Albin, pourvu de la stalle de prévôt, résigne alors son canonicat à son cousin Honoré Antelmy. De 1741 à 1752, Jean Charles est vicaire général de Mgr du Bellay et mis en responsabilité par l’abbaye de Saint-Victor de Marseille de nommer à tous les bénéfices du diocèse qui dépendent d’elle, en 1748. Sur la base des notes recueillies par son grand-oncle, il publia en 1732 la vie de Mgr de Piquet, évêque de Babylone et prieur de Grimaud. C'est lui qui est naturellement désigné pour procéder à la bénédiction de la nouvelle église paroissiale de son village natal de Fayence en 1750 : "L'an 1750 et le 25 janvier, Messire Jean Charles Albin, prévôt, vicaire général et official du diocèse de Fréjus, assisté de nous curé et autres prêtres soussignés en présence de messieurs les magistrats et d’un grand nombre de paroissiens a fait la bénédiction de la nouvelle église paroissiale avec toute la solennité que demande une telle cérémonie", relatent les archives du lieu. La même année meurt son père Jacques, à Fréjus où il s'était établi. Le prévôt, lui s'éteint dans la cité épiscopale le 1er mai 1764. avril 1726.

avril 1726.  Il obtient un canonicat en 1752. Il est aussi prieur de Saint-Vincent à Trans de 1741 à 1767 (prébende reçue de son frère) et recteur de Saint-Louis à Saint-Raphaël et prieur d'Espérel. Il brigue la stalle de chanoine sacristain dans un conflit qui l'oppose au neveu de l’évêque, Ferdinand de Bausset qui finira par se désister, et à Jean-Baptiste Quinel qui l'avait obtenue de l'évêque ; après un accord signé avec ce dernier le 12 décembre 1789, il obtiendra un jugement en sa faveur ... un mois après que l’Assemblée nationale ait mis les biens du clergé à la disposition de la nation, ce qui ne lui épargne pas, à la toute fin de l'année 1789, d'avoir affaire à une réclamation des habitants de Puget pour que le nouveau sacristain pourvoie aux réparations nécessaires à la maison curiale et leur apporte les secours dont ils ont besoin ! Il prête malheureusement le serment d'adhésion à la Constitution civile du clergé, le 7 mars 1790, peu avant midi à la mairie de Fréjus, et obtient même un "certificat de civisme" le 19 nivôse an II (8 janvier

Il obtient un canonicat en 1752. Il est aussi prieur de Saint-Vincent à Trans de 1741 à 1767 (prébende reçue de son frère) et recteur de Saint-Louis à Saint-Raphaël et prieur d'Espérel. Il brigue la stalle de chanoine sacristain dans un conflit qui l'oppose au neveu de l’évêque, Ferdinand de Bausset qui finira par se désister, et à Jean-Baptiste Quinel qui l'avait obtenue de l'évêque ; après un accord signé avec ce dernier le 12 décembre 1789, il obtiendra un jugement en sa faveur ... un mois après que l’Assemblée nationale ait mis les biens du clergé à la disposition de la nation, ce qui ne lui épargne pas, à la toute fin de l'année 1789, d'avoir affaire à une réclamation des habitants de Puget pour que le nouveau sacristain pourvoie aux réparations nécessaires à la maison curiale et leur apporte les secours dont ils ont besoin ! Il prête malheureusement le serment d'adhésion à la Constitution civile du clergé, le 7 mars 1790, peu avant midi à la mairie de Fréjus, et obtient même un "certificat de civisme" le 19 nivôse an II (8 janvier  1794). Il meurt à Fréjus le 21 mai 1809 avec la mention "ex prêtre chanoine"...

1794). Il meurt à Fréjus le 21 mai 1809 avec la mention "ex prêtre chanoine"...

accroître les revenus. Le 9 janvier 1702, il est installé prévôt du chapitre. La protection de Mgr de Fleury lui vaut d'être désigné comme évêque de Grasse en 1726. Il obtient cependant de Rome de garder la prévôté encore six ans, il ne la résignera donc qu'en 1732 à son neveu Jean Charles Albin. Il est sacré à Paris le 12 janvier 1727 par Mgr de Vintimille, archevêque d’Aix, assisté par les évêques de Vence et de Lectoure. Il participe au concile d’Embrun en 1727, qui dépose l’évêque janséniste de Senez, Jean Soanen. Le 25 décembre 1729 il est pourvu de l’abbaye de Saint-Chinian et en 1736 de celle de Lérins, par son union avec l’évêché de Grasse. Il assiste à l’assemblée générale du clergé qui se tient à Paris en 1735. Il meurt à Grasse le 21 octobre 1752 et est inhumé dans sa cathédrale le 24 octobre.

accroître les revenus. Le 9 janvier 1702, il est installé prévôt du chapitre. La protection de Mgr de Fleury lui vaut d'être désigné comme évêque de Grasse en 1726. Il obtient cependant de Rome de garder la prévôté encore six ans, il ne la résignera donc qu'en 1732 à son neveu Jean Charles Albin. Il est sacré à Paris le 12 janvier 1727 par Mgr de Vintimille, archevêque d’Aix, assisté par les évêques de Vence et de Lectoure. Il participe au concile d’Embrun en 1727, qui dépose l’évêque janséniste de Senez, Jean Soanen. Le 25 décembre 1729 il est pourvu de l’abbaye de Saint-Chinian et en 1736 de celle de Lérins, par son union avec l’évêché de Grasse. Il assiste à l’assemblée générale du clergé qui se tient à Paris en 1735. Il meurt à Grasse le 21 octobre 1752 et est inhumé dans sa cathédrale le 24 octobre. ainsi restée plus de soixante ans aux mains d'une même famille, avant qu'elle ne tombe dans celle des Cavalier qui la conserveront jusqu'à la fin de l'Ancien Régime en la faisant passer eux-aussi, de frère en neveu, entre les mains de trois doyens successifs.

ainsi restée plus de soixante ans aux mains d'une même famille, avant qu'elle ne tombe dans celle des Cavalier qui la conserveront jusqu'à la fin de l'Ancien Régime en la faisant passer eux-aussi, de frère en neveu, entre les mains de trois doyens successifs. de Mgr de Bausset-Roquefort en 1772 et mourut à Fréjus le 2 novembre 1783.

de Mgr de Bausset-Roquefort en 1772 et mourut à Fréjus le 2 novembre 1783. Le 10 janvier 1878 naissait à Toulon Emile-Laurent-Marius-Paul Bouisson. Il était le fils d’un « commis du commissariat de la Marine », Joseph Théodore Bouisson, alors âgé de de 27 ans et d’Emilie Léonide Joséphine Lambert, âgée de 29 ans, tous deux domiciliés au n°30 de la rue Lafayette. Après le séminaire et l’obtention d’une licence de théologie, il fut ordonné prêtre pour le diocèse le 29 juin 1900. D'abord recteur de Saint-Martin le 1er août 1900, il fut nommé vicaire au Beausset le 16 juillet 1903, puis vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Toulon à partir du 16 janvier 1910. Il y fut chargé particulièrement du quartier des "Routes". Dès le 23 janvier 1910, l'abbé Bouisson y célébrait une première messe dans un local privé de l'Avenue Martin; une salle devant servir de chapelle fut d'abord construite et peu de temps après, Mgr Guillibert vint annoncer qu'une église en l'honneur du Sacré-Coeur allait être édifiée; par les soins de l'abbé fut acheté le vaste terrain de la «Laiterie» du «Champ Mille» où sera érigée l’église dont les travaux ne seront achevés qu'après la guerre. Durant la guerre de 14-18, apprenant que les conflits avaient déjà fait de nombreux orphelins ou des enfants isolés, dans le nord de la France, il fit savoir qu’il était prêt à en accueillir ; il en attendait une vingtaine, ce fut plus d’une centaine qui débarqua en gare de Toulon. Jamais à court d’expédients, avec cinq francs en poche mais le secours de l’armée, et épaulé par ses sœurs Marie et Laurence, il organise leur accueil, leur hébergement et assure leur nourriture, allant deux fois par semaine mendier avec quelques uns sur le marché du Cours Lafayette. Il s’occupa aussi de leur instruction. Devenu le premier curé du Sacré-Coeur des Routes le 1er juillet 1920, l'abbé Bouissson fut honoré du titre de chanoine honoraire de la cathédrale de Fréjus le 8 décembre 1930 à l'occasion de la dédicace de la chapelle du séminaire de la Castille par Mgr Simeone, dans la même promotion qui comprenait les chanoines Guigou, Giraud, Thomas, Loubet, Gertosio et Martin.

Le 10 janvier 1878 naissait à Toulon Emile-Laurent-Marius-Paul Bouisson. Il était le fils d’un « commis du commissariat de la Marine », Joseph Théodore Bouisson, alors âgé de de 27 ans et d’Emilie Léonide Joséphine Lambert, âgée de 29 ans, tous deux domiciliés au n°30 de la rue Lafayette. Après le séminaire et l’obtention d’une licence de théologie, il fut ordonné prêtre pour le diocèse le 29 juin 1900. D'abord recteur de Saint-Martin le 1er août 1900, il fut nommé vicaire au Beausset le 16 juillet 1903, puis vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Toulon à partir du 16 janvier 1910. Il y fut chargé particulièrement du quartier des "Routes". Dès le 23 janvier 1910, l'abbé Bouisson y célébrait une première messe dans un local privé de l'Avenue Martin; une salle devant servir de chapelle fut d'abord construite et peu de temps après, Mgr Guillibert vint annoncer qu'une église en l'honneur du Sacré-Coeur allait être édifiée; par les soins de l'abbé fut acheté le vaste terrain de la «Laiterie» du «Champ Mille» où sera érigée l’église dont les travaux ne seront achevés qu'après la guerre. Durant la guerre de 14-18, apprenant que les conflits avaient déjà fait de nombreux orphelins ou des enfants isolés, dans le nord de la France, il fit savoir qu’il était prêt à en accueillir ; il en attendait une vingtaine, ce fut plus d’une centaine qui débarqua en gare de Toulon. Jamais à court d’expédients, avec cinq francs en poche mais le secours de l’armée, et épaulé par ses sœurs Marie et Laurence, il organise leur accueil, leur hébergement et assure leur nourriture, allant deux fois par semaine mendier avec quelques uns sur le marché du Cours Lafayette. Il s’occupa aussi de leur instruction. Devenu le premier curé du Sacré-Coeur des Routes le 1er juillet 1920, l'abbé Bouissson fut honoré du titre de chanoine honoraire de la cathédrale de Fréjus le 8 décembre 1930 à l'occasion de la dédicace de la chapelle du séminaire de la Castille par Mgr Simeone, dans la même promotion qui comprenait les chanoines Guigou, Giraud, Thomas, Loubet, Gertosio et Martin.