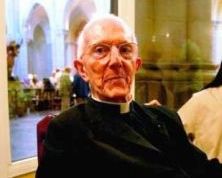

Raymond Boyer (1925-2011)

Raymond Boyer était originaire de Marseille où il naquit le 13 juin 1925, de Louis-Gaston Boyer (1874-1953) descendant d’une famille originaire d'Aups, qui s’était illustrée aux XVIIIe et XIXe siècles, dans l'industrie de la tannerie, et d’Églantine Rose Miard. Raymond passa son enfance dans le quartier des Aygalades. A peine âgé de six ans, il visita le musée Borely sous la conduite éclairée de son père : le contact avec les momies exposées fascina le futur archéologue. « C’est à cet instant que le virus de l’histoire et de l’anthropologie est entré en moi », dira-t-il plus tard. Sa famille s’étant installée à Draguignan en 1932, il y suivit ses études au lycée Ferrié, de 1935 à 1946, où il se passionna pour la pharmacie, la chimie, la physique mais aussi la littérature. Il passe son bac en 1943. Ayant senti en lui l’appel du Seigneur, il entra au séminaire de la Castille. On ne tarda pas à y découvrir ses compétences et, pour mieux les mettre en lumière, à lui demander de poursuivre des études : après son ordination sacerdotale qu’il reçut le 27 juin 1948, il entra à 25 ans dans la section Histoire et archéologie de la faculté d’Aix-en-Provence où il côtoya deux grandes figures de l’archéologie provençale qu’étaient Fernand Benoît et Jean-Rémy Palanque. Avec sa licence en poche, il fut nommé professeur d’Histoire de l’Eglise et d’Hébreu au séminaire de la Castille de 1951 à 1960, tout en préparant un doctorat d’Etat en Histoire et archéologie (qu’il obtint en 1955 avec une thèse supervisée par Georges Duby ayant pour titre : « La chartreuse de Montrieux aux XIIe et XIIIe siècles»), à la demande de Mgr Gaudel qui, en universitaire, avait le souci de promouvoir un clergé dûment formé. C’est à ce moment que Fernand Benoît demanda au jeune abbé de créer un centre de documentation archéologique pour préserver les nombreuses découvertes des chantiers de fouilles varois.

Raymond Boyer était originaire de Marseille où il naquit le 13 juin 1925, de Louis-Gaston Boyer (1874-1953) descendant d’une famille originaire d'Aups, qui s’était illustrée aux XVIIIe et XIXe siècles, dans l'industrie de la tannerie, et d’Églantine Rose Miard. Raymond passa son enfance dans le quartier des Aygalades. A peine âgé de six ans, il visita le musée Borely sous la conduite éclairée de son père : le contact avec les momies exposées fascina le futur archéologue. « C’est à cet instant que le virus de l’histoire et de l’anthropologie est entré en moi », dira-t-il plus tard. Sa famille s’étant installée à Draguignan en 1932, il y suivit ses études au lycée Ferrié, de 1935 à 1946, où il se passionna pour la pharmacie, la chimie, la physique mais aussi la littérature. Il passe son bac en 1943. Ayant senti en lui l’appel du Seigneur, il entra au séminaire de la Castille. On ne tarda pas à y découvrir ses compétences et, pour mieux les mettre en lumière, à lui demander de poursuivre des études : après son ordination sacerdotale qu’il reçut le 27 juin 1948, il entra à 25 ans dans la section Histoire et archéologie de la faculté d’Aix-en-Provence où il côtoya deux grandes figures de l’archéologie provençale qu’étaient Fernand Benoît et Jean-Rémy Palanque. Avec sa licence en poche, il fut nommé professeur d’Histoire de l’Eglise et d’Hébreu au séminaire de la Castille de 1951 à 1960, tout en préparant un doctorat d’Etat en Histoire et archéologie (qu’il obtint en 1955 avec une thèse supervisée par Georges Duby ayant pour titre : « La chartreuse de Montrieux aux XIIe et XIIIe siècles»), à la demande de Mgr Gaudel qui, en universitaire, avait le souci de promouvoir un clergé dûment formé. C’est à ce moment que Fernand Benoît demanda au jeune abbé de créer un centre de documentation archéologique pour préserver les nombreuses découvertes des chantiers de fouilles varois.  L'abbé Boyer rejoint alors les rangs du CNRS et fonde, en 1957, le Centre archéologique du Var à Draguignan. En 1963, il crée le laboratoire de conservation-restauration des métaux archéologiques, puis en 1967 le laboratoire d'archéo-anthropologie, deux services rattachés à l'Institut d'archéologie méditerranéenne, puis au Centre de recherche archéologique du CNRS. Il occupe ces importantes fonctions jusqu'en 1990, date de sa retraite. Mais, avec son intelligence brillante et sa culture exceptionnelle, il ne se sera jamais départi d’une immense modestie.

L'abbé Boyer rejoint alors les rangs du CNRS et fonde, en 1957, le Centre archéologique du Var à Draguignan. En 1963, il crée le laboratoire de conservation-restauration des métaux archéologiques, puis en 1967 le laboratoire d'archéo-anthropologie, deux services rattachés à l'Institut d'archéologie méditerranéenne, puis au Centre de recherche archéologique du CNRS. Il occupe ces importantes fonctions jusqu'en 1990, date de sa retraite. Mais, avec son intelligence brillante et sa culture exceptionnelle, il ne se sera jamais départi d’une immense modestie.

Compagnon de la Libération, aumônier de la clinique Médicis, puis de la polyclinique Sainte-Thérèse, chapelain du prieuré de Provence de l'Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, Raymond Boyer était président d'honneur de l'Amicale des Arméniens de Draguignan et président d'honneur de la Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var. Il était également membre de diverses sociétés savantes dont la Société française d'archéologie classique, l'Institut international d'études ligures, l'Institut royal d'archéologie de Grande-Bretagne, l'Institut oriental de l'université de Chicago. Il est fait chanoine honoraire par Mgr Rey en 2003. Il fêta en 2008 le soixantième anniversaire de son ordination sacerdotale. Sa frêle silhouette s’est évanouie avec la discrétion et la simplicité qui le caractérisaient dans la nuit du samedi au dimanche 29 mai 2011, dans la maison familiale dracénoise qu'il occupait depuis 1932.

Ouvrages publiés :

- « Un aumônier militaire français témoin du drame arménien : journal de l'abbé Chaperon » ; Raymond Boyer ; 1996.

- « Draguignan, 2000 ans d'histoire » ; Raymond Boyer, Pierre-Jean Gayrard, Yann Coudou et Charles Clairici ; 2000.

- « Une sainte provençale du XIVe siècle : Roseline de Villeneuve » ; Raymond Boyer et Gilles Grévin ; éditions De Boccard ; 2002.

- « Aperçu sur une technique de fouille des inhumations habillées » ; Raymond Boyer et Yves Pattori ; Revue archéologique de Narbonnaise, 1976, p. 271-284.

- « Découverte de la tombe d'un oculiste à Lyon (fin du IIe siècle ap. J.-C.) : instruments et coffret avec collyres » ; Raymond Boyer ; Revue d'archéologie Gallia, 1990, p. 215-249.

- « Le Trépied étrusque du musée archéologique de Nîmes : nouvel examen et nouvelle restauration » ; Raymond Boyer et William Mourey ; Centre de recherches archélogiques ; 1983.

- « Tissus découverts dans les fouilles du port antique de Marseille » ; Raymond Boyer et Gabriel Vial ; Revue d'archéologie Gallia ; 1982.

- Un groupe d'urnes funéraires (Ier-IIe siècle) découvert près des Arcs-sur-Argens (Var) ; Raymond Boyer, Guy Arnaud, Sylvie Arnaud et Antoine Reymondon ; Revue d'archéologie Gallia, 1986, no fasc. 1. - p. 91-120.

- Archéologie à Draguignan : le domaine de Saint-Hermentaire, Antiquité et Moyen Âge ; Raymond Boyer, Yann Codou, Pierre-Jean Gayrard ; éd. du musée municipal de Draguignan ; 1993.

- Saint-Hermentaire : une église de l'Antiquité tardive (de la villa gallo-romaine au prieuré rural) ; Boyer Raymond, Codou Yann, Gayrard Pierre ; éd. du musée municipal de Draguignan et de l'association Les Amis de Saint-Hermentaire ; 1994 ; 110 p.

- Vie et mort à Marseille à la fin de l'Antiquité : inhumations habillées des Ve et VIe siècles et sarcophage reliquaire trouvés à l'abbaye de Saint-Victor ; Dir. Raymond Boyer ; Atelier du patrimoine de la ville de Marseille, 1987, 123 p.

- « Fouilles de la Trinité, à Callas (Var). Campagne de 1960 » ; Raymond Boyer et Paul-Albert Février ; Revue d'archéologie Gallia, 1963, no 2., p. 261-275.

- « Atlas international des routes protohistoriques et historiques » ; Aubert Georges, Boyer Raymond, Février Paul-Albert, Taxil André ; éd. du Laboratoire de cartographie de l'école pratique des hautes études ; 1959-1980 :

- Évolution de la grande voie transversale des Alpes Maritimes au Rhône : commentaires ; Aubert Georges, Boyer Raymond, Février Paul-Albert, Taxil André.

- Étude partielle de la voie romaine de Forum Voconii à Riez ; Aubert Georges, Boyer Raymond, Février Paul-Albert.

- « Toulon avant le royaume », Raymond Boyer et Paul-Albert Février ; article intégré dans l'ouvrage « Histoire de Toulon » ; éd. Privat ; 1980.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.