Mgr Georges Bruley des Varannes (1864-1943), chanoine d’honneur

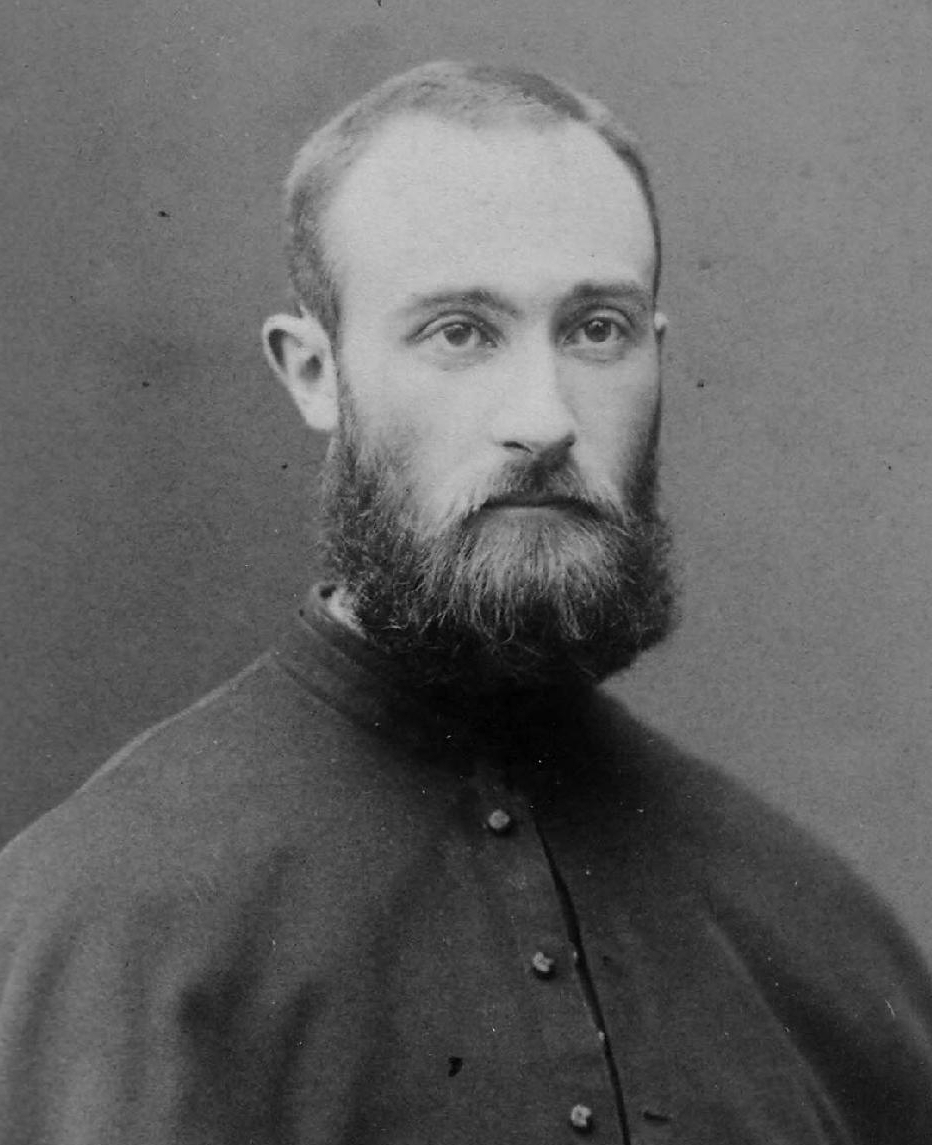

Georges-Prudent-Marie Bruley naît au château de Vauraimbault, à Montigné-le-Brillant, dans le diocèse de Laval, le 24 septembre 1864 au sein une famille de parlementaires établie en Champagne au XVIème siècle. Dans son ascendance, on peut noter Bernard-Prudent Bruley (1715-1787) avocat du roi, devenu président-trésorier de France pour la généralité de Tours ; son fils Prudent-Jean Bruley (1759-1847), bisaïeul de notre évêque, héritier des charges de son père maire de Tours, député à l’Assemblée législative de 1791, ayant échappé à la guillotine grâce à la chute de Robespierre et devenu président du Conseil général d’Indre-et-Loire ; son fils Prudent Bruley,

Georges-Prudent-Marie Bruley naît au château de Vauraimbault, à Montigné-le-Brillant, dans le diocèse de Laval, le 24 septembre 1864 au sein une famille de parlementaires établie en Champagne au XVIème siècle. Dans son ascendance, on peut noter Bernard-Prudent Bruley (1715-1787) avocat du roi, devenu président-trésorier de France pour la généralité de Tours ; son fils Prudent-Jean Bruley (1759-1847), bisaïeul de notre évêque, héritier des charges de son père maire de Tours, député à l’Assemblée législative de 1791, ayant échappé à la guillotine grâce à la chute de Robespierre et devenu président du Conseil général d’Indre-et-Loire ; son fils Prudent Bruley, préfet de Tarn-et-Garonne puis de la Sarthe, époux d’Elisabeth Lévesque des Varannes qui transmettra son nom aux générations à venir ; enfin son père, Georges-Prudent Bruley (1830-1898), alors procureur impérial à Mayenne, puis président du tribunal civil de Laval, époux d’Aline Hubert.

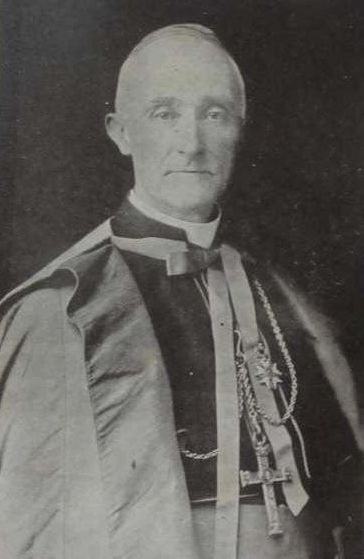

préfet de Tarn-et-Garonne puis de la Sarthe, époux d’Elisabeth Lévesque des Varannes qui transmettra son nom aux générations à venir ; enfin son père, Georges-Prudent Bruley (1830-1898), alors procureur impérial à Mayenne, puis président du tribunal civil de Laval, époux d’Aline Hubert.  Après des études au lycée de Laval puis au collège Stanislas, Georges entre au séminaire de Saint-Sulpice en 1883 puis à celui des Missions étrangères de Paris le 17 septembre 1886. Il y reçoit les ordres mineurs le 24 septembre 1887, le sous-diaconat le 22 septembre 1888, le diaconat le 3 mars 1889 et le sacerdoce le 7 juillet de la même année. Le 27 novembre suivant il s’embarque à Marseille pour la mission du Japon septentrional. Après son arrivée au Japon, il consacrera quelques mois à l’étude de la langue et des coutumes nippones qui fournira la matière de son journal publié en 1891 chez Mame sous le titre « Le véritable Japon, les mœurs du pays et le catholicisme » et en 1892 « Le Japon d'aujourd'hui, journal intime d'un missionnaire apostolique au Japon septentrional », puis il est affecté au poste missionnaire de Matsumoto, dans les montagnes de Shinshû. Rentré malade en 1892, il sera dégagé de ses attaches à La Société des Missions Etrangères et se fait incorporer au clergé de Tours dont il est fait chanoine du chapitre de Saint-Martin et où il reçoit le titre de vicaire général. Il entre au service de la Marine le 11 octobre 1894. En 1895 il part avec le corps expéditionnaire lors de l’expédition de Madagascar. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur le 30 janvier 1896. On le voit dans les années qui suivent affecté à la prison maritime de Cherbourg, à Lorient ou à Brest, aumônier sur divers cuirassés et croiseurs, jusqu’à sa retraite militaire en 1907. Il voyage alors beaucoup : Spitzberg, Afrique centrale, Haut-Niger. Pendant la Première Guerre mondiale, il commence la campagne comme aumônier d’un Corps d’Armée et exerce son ministère « avec le dévouement le plus éclairé et le plus actif », il est mêlé aux actions suivantes : Grand-Couronne de Nanc

Après des études au lycée de Laval puis au collège Stanislas, Georges entre au séminaire de Saint-Sulpice en 1883 puis à celui des Missions étrangères de Paris le 17 septembre 1886. Il y reçoit les ordres mineurs le 24 septembre 1887, le sous-diaconat le 22 septembre 1888, le diaconat le 3 mars 1889 et le sacerdoce le 7 juillet de la même année. Le 27 novembre suivant il s’embarque à Marseille pour la mission du Japon septentrional. Après son arrivée au Japon, il consacrera quelques mois à l’étude de la langue et des coutumes nippones qui fournira la matière de son journal publié en 1891 chez Mame sous le titre « Le véritable Japon, les mœurs du pays et le catholicisme » et en 1892 « Le Japon d'aujourd'hui, journal intime d'un missionnaire apostolique au Japon septentrional », puis il est affecté au poste missionnaire de Matsumoto, dans les montagnes de Shinshû. Rentré malade en 1892, il sera dégagé de ses attaches à La Société des Missions Etrangères et se fait incorporer au clergé de Tours dont il est fait chanoine du chapitre de Saint-Martin et où il reçoit le titre de vicaire général. Il entre au service de la Marine le 11 octobre 1894. En 1895 il part avec le corps expéditionnaire lors de l’expédition de Madagascar. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur le 30 janvier 1896. On le voit dans les années qui suivent affecté à la prison maritime de Cherbourg, à Lorient ou à Brest, aumônier sur divers cuirassés et croiseurs, jusqu’à sa retraite militaire en 1907. Il voyage alors beaucoup : Spitzberg, Afrique centrale, Haut-Niger. Pendant la Première Guerre mondiale, il commence la campagne comme aumônier d’un Corps d’Armée et exerce son ministère « avec le dévouement le plus éclairé et le plus actif », il est mêlé aux actions suivantes : Grand-Couronne de Nanc y, Marne, Belgique, Yser, Ypres, les bombardements de Dunkerque. Le Président de la République, Raymond Poincaré lui-même lui remet les insignes d’officier de la Légion d’honneur le 1er août 1915. En 1917, il est à Berne au service des internés français et belges. Promu Protonotaire apostolique le 6 juin 1918, il est nommé évêque de Monaco le 16 décembre 1920 et sacré à Tours le 30 janvier suivant par l’archevêque. Mais il résigne sa charge trois ans plus tard, le 13 février 1924 ; il reçoit alors le titre d’archevêque de Claudiopolis. Il s’établit à Toulon même s’il est régulièrement sollicité bien au-delà. Mgr Simeone le fait chanoine d’honneur de Fréjus en 1930. Après une fin de vie marquée par un réel isolement, il meurt le 29 mai 1943 à Toulon où Mgr Gaudel préside ses funérailles solennelles le 1er juin dans l'église Notre-Dame de la Seds. Il est inhumé le 4 juin dans la cathédrale de Monaco. Il était Officier de la Couronne de Belgique (27 janvier 1922).

y, Marne, Belgique, Yser, Ypres, les bombardements de Dunkerque. Le Président de la République, Raymond Poincaré lui-même lui remet les insignes d’officier de la Légion d’honneur le 1er août 1915. En 1917, il est à Berne au service des internés français et belges. Promu Protonotaire apostolique le 6 juin 1918, il est nommé évêque de Monaco le 16 décembre 1920 et sacré à Tours le 30 janvier suivant par l’archevêque. Mais il résigne sa charge trois ans plus tard, le 13 février 1924 ; il reçoit alors le titre d’archevêque de Claudiopolis. Il s’établit à Toulon même s’il est régulièrement sollicité bien au-delà. Mgr Simeone le fait chanoine d’honneur de Fréjus en 1930. Après une fin de vie marquée par un réel isolement, il meurt le 29 mai 1943 à Toulon où Mgr Gaudel préside ses funérailles solennelles le 1er juin dans l'église Notre-Dame de la Seds. Il est inhumé le 4 juin dans la cathédrale de Monaco. Il était Officier de la Couronne de Belgique (27 janvier 1922).

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.