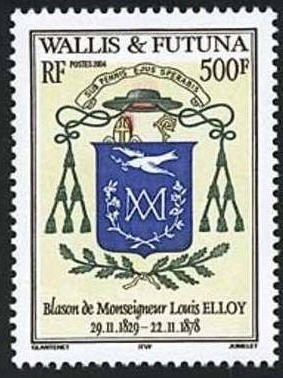

Mgr Louis Elloy (1829-1878), chanoine d’honneur

Louis-André Elloy était né à Servigny-les-Raville (diocèse de Metz) le 29 novembre 1829, baptisé le lendemain, septième et dernier enfant au foyer éminemment chrétien de François Elloy et de Barbe Rémy. Il y bénéficia aussi de l’attention et de la première formation de son curé l’abbé Crosse. Au petit séminaire de Metz (transféré bientôt à Montigny), naît en lui l’attrait pour la vie missionnaire : il lit avec avidité les Annales de la Propagation de la foi. Il vit douloureusement la mort de sa mère en 1847 comme une des attaches qu’il fallait rompre pour permettre son départ. Au grand séminaire, il se prépare déjà par la mortification aux épreuves que doit endurer un missionnaire, et prend la décision de s’orienter vers la Société de Marie (Maristes). Avec la bénédiction de son père, il part à Belley pour le noviciat durant lequel il achèvera ses études théologiques. Il y prononce ses vœux le 17 décembre 1852 est reçoit l’ordination sacerdotale le 19 juin 1853. On le destine à la mission de l’Océanie centrale confiée à l’évêque mariste Mgr Pierre-Marie Bataillon. Il s’embarque avec deux confrères à la fin de l’année 1856 et arrive aux îles Samoa qui avaient été annexées au vicariat, après presque huit mois de voyage. C’est dans ces îles qu’il va se donner sans réserve à la mission : Savai’i, Manono, Upolu et Tutuila. Très vite il y reçoit une charge de coordination de l’œuvre missionnaire avec le titre de pro-vicaire. Basé à Apia, il est chargé d’établir à Sydney (Australie) une école qui pourra former catéchistes et clergé autochtone. C’est lors d’un séjour en Australie où il fait notamment imprimer un catéchisme suivi d’un recueil de prières en langue samoane, qu’on lui remet les bulles datées 11 août 1863 qui le nomment évêque titulaire de Tipasa de Mauritanie et coadjuteur du vicaire apostolique de l’Océanie centrale et des Navigateurs. Il est sacré à Apia le 30 novembre 1864 par Mgr Bataillon, qui a obtenu du Saint-Siège d’être assisté non par deux évêques mais par deux prêtres, étant donné la nécessité, les Pères Dubreul et Violette. On lui fait parvenir la crosse de Monseigneur Epalle, mariste, vicaire apostolique de la Mélanésie massacré en 1845. Il accueille sa nouvelle responsabilité comme une charge mais en fait bénéficier la mission qu’il continue de faire croître avec ardeur. Lors d’un nouveau séjour à Sydney, dont l’évêque est absent, il assiste le jeune prince de Condé, Louis d’Orléans, petit-fils de Louis-Philippe qui meurt à 21 ans, le 24 mai 1866 et préside ses funérailles ; on l’appelle aussi à cette occasion pour assister l’évêque de Melbourne au sacre de Mgr Sheil le 15 août 1866, mais il est très vite de retour à Apia que Mgr Bataillon, son supérieur, lui demande de quitter pour visiter le reste du vicariat. Il visitera donc Wallis et Tonga. Pour envisager l’avenir de ces vicariats, il est rappelé en Europe en 1867. Son séjour qui durera de 1868 à 1870 lui permet outre de revoir son village natal et son père, de visiter les maisons de la congrégation et de rendre divers services, depuis l’Irlande jusqu’à Agen privé d’évêque à cause d’un désaccord entre le Saint-Siège et le gouvernement, en passant par la maison de Toulon dont il bénit la nouvelle chapelle du collège le 15 avril 1868 (les maristes installés sur le diocèse depuis 1845 à La Seyne, puis à La Crau (Montbel) avaient établi ensuite une école à Toulon). En 1870, Mgr Jordany lui donne le titre de chanoine d’honneur de sa cathédrale.

Louis-André Elloy était né à Servigny-les-Raville (diocèse de Metz) le 29 novembre 1829, baptisé le lendemain, septième et dernier enfant au foyer éminemment chrétien de François Elloy et de Barbe Rémy. Il y bénéficia aussi de l’attention et de la première formation de son curé l’abbé Crosse. Au petit séminaire de Metz (transféré bientôt à Montigny), naît en lui l’attrait pour la vie missionnaire : il lit avec avidité les Annales de la Propagation de la foi. Il vit douloureusement la mort de sa mère en 1847 comme une des attaches qu’il fallait rompre pour permettre son départ. Au grand séminaire, il se prépare déjà par la mortification aux épreuves que doit endurer un missionnaire, et prend la décision de s’orienter vers la Société de Marie (Maristes). Avec la bénédiction de son père, il part à Belley pour le noviciat durant lequel il achèvera ses études théologiques. Il y prononce ses vœux le 17 décembre 1852 est reçoit l’ordination sacerdotale le 19 juin 1853. On le destine à la mission de l’Océanie centrale confiée à l’évêque mariste Mgr Pierre-Marie Bataillon. Il s’embarque avec deux confrères à la fin de l’année 1856 et arrive aux îles Samoa qui avaient été annexées au vicariat, après presque huit mois de voyage. C’est dans ces îles qu’il va se donner sans réserve à la mission : Savai’i, Manono, Upolu et Tutuila. Très vite il y reçoit une charge de coordination de l’œuvre missionnaire avec le titre de pro-vicaire. Basé à Apia, il est chargé d’établir à Sydney (Australie) une école qui pourra former catéchistes et clergé autochtone. C’est lors d’un séjour en Australie où il fait notamment imprimer un catéchisme suivi d’un recueil de prières en langue samoane, qu’on lui remet les bulles datées 11 août 1863 qui le nomment évêque titulaire de Tipasa de Mauritanie et coadjuteur du vicaire apostolique de l’Océanie centrale et des Navigateurs. Il est sacré à Apia le 30 novembre 1864 par Mgr Bataillon, qui a obtenu du Saint-Siège d’être assisté non par deux évêques mais par deux prêtres, étant donné la nécessité, les Pères Dubreul et Violette. On lui fait parvenir la crosse de Monseigneur Epalle, mariste, vicaire apostolique de la Mélanésie massacré en 1845. Il accueille sa nouvelle responsabilité comme une charge mais en fait bénéficier la mission qu’il continue de faire croître avec ardeur. Lors d’un nouveau séjour à Sydney, dont l’évêque est absent, il assiste le jeune prince de Condé, Louis d’Orléans, petit-fils de Louis-Philippe qui meurt à 21 ans, le 24 mai 1866 et préside ses funérailles ; on l’appelle aussi à cette occasion pour assister l’évêque de Melbourne au sacre de Mgr Sheil le 15 août 1866, mais il est très vite de retour à Apia que Mgr Bataillon, son supérieur, lui demande de quitter pour visiter le reste du vicariat. Il visitera donc Wallis et Tonga. Pour envisager l’avenir de ces vicariats, il est rappelé en Europe en 1867. Son séjour qui durera de 1868 à 1870 lui permet outre de revoir son village natal et son père, de visiter les maisons de la congrégation et de rendre divers services, depuis l’Irlande jusqu’à Agen privé d’évêque à cause d’un désaccord entre le Saint-Siège et le gouvernement, en passant par la maison de Toulon dont il bénit la nouvelle chapelle du collège le 15 avril 1868 (les maristes installés sur le diocèse depuis 1845 à La Seyne, puis à La Crau (Montbel) avaient établi ensuite une école à Toulon). En 1870, Mgr Jordany lui donne le titre de chanoine d’honneur de sa cathédrale.  C’est aussi le concile du Vatican qui le retient et où il interviendra plusieurs fois et apportera un soutien appuyé au dogme de l’infaillibilité pontificale : « Je ne quitterai pas Rome avant d’avoir donné mon vote à cette vérité, pour laquelle je voudrais verser mon sang. Du reste, quelle figure ferais-je en face de nos ministres protestants, si je retournais avant que cette grande question fût tranchée ? » Il s’exprime encore avec fougue dans une lettre publiée par l’Univers au sujet de la participation au concile des vicaires apostoliques, insidieusement suspectés par les gallicans d’être aux ordres de la congrégation de la Propagande. Pour clarifier sa situation il est nommé en 1870 administrateur apostolique de l’«Archipel des Navigateurs » comme on appelait alors les îles Samoa. Le retour est douloureux : la guerre l’empêche de revoir les siens dont il est sans nouvelles, le pape est captif à Rome et les nouvelles des îles samoanes alarmantes, où des guerres intestines opposaient les divers clans. Il se consacre à apaiser les querelles et à construire la paix, mais le départ de Mgr Bataillon, le sollicite sur l’immense champ du vicariat de l’Océanie centrale : une visite entre 1872 et 1873 le mènera de Wallis, Futuna, l’archipel de Rotuma, jusqu’ à Fidji (qui est préfecture apostolique indépendante), Waï Riki et Rabi. Epuisé et rongé par une maladie intestinale, il rentre à Apia pour présider au traité de paix signé le 1er mai 1873. Le 29 juin, il consacre l’archipel des Samoa au Sacré-Cœur et lui dédie une église le 23 juin 1876. Officiellement vicaire apostolique de toute l’Océanie centrale depuis la mort de Mgr Bataillon le 11 avril 1877, il doit retourner à Rome pour obtenir qu’on n’impose pas la clôture aux religieuses qui secondent la mission. Après une dernière tournée dans les îles, il s’embarque en octobre 1877, en passant par les Etats-Unis qu’il veut intéresser au sort des Samoa : il est reçu à Washington par le président Rutheford B. Hayes le 21 novembre. En France il passe une dernière fois à Servigny, gagne Rome où il est reçu en audience à 5h1/2 du matin le 13 janvier 1878 par le bienheureux Pie IX, qui mourra le 7 février. A Fribourg-en-Brisgau il règle l’édition d’un manuel de prières en samoan. Conscient de la gravité de son mal, il se laisse persuader d’aller à Lourdes demander la guérison ou la grâce de faire le sacrifice de sa vie pour ses chères îles. Il y dira sa dernière messe et choisira le sanctuaire marial de Bon-Encontre (Lot-et-Garonne), résidence mariste la plus proche, au diocèse d’Agen qu’il avait servi en 1868, pour mourir.

C’est aussi le concile du Vatican qui le retient et où il interviendra plusieurs fois et apportera un soutien appuyé au dogme de l’infaillibilité pontificale : « Je ne quitterai pas Rome avant d’avoir donné mon vote à cette vérité, pour laquelle je voudrais verser mon sang. Du reste, quelle figure ferais-je en face de nos ministres protestants, si je retournais avant que cette grande question fût tranchée ? » Il s’exprime encore avec fougue dans une lettre publiée par l’Univers au sujet de la participation au concile des vicaires apostoliques, insidieusement suspectés par les gallicans d’être aux ordres de la congrégation de la Propagande. Pour clarifier sa situation il est nommé en 1870 administrateur apostolique de l’«Archipel des Navigateurs » comme on appelait alors les îles Samoa. Le retour est douloureux : la guerre l’empêche de revoir les siens dont il est sans nouvelles, le pape est captif à Rome et les nouvelles des îles samoanes alarmantes, où des guerres intestines opposaient les divers clans. Il se consacre à apaiser les querelles et à construire la paix, mais le départ de Mgr Bataillon, le sollicite sur l’immense champ du vicariat de l’Océanie centrale : une visite entre 1872 et 1873 le mènera de Wallis, Futuna, l’archipel de Rotuma, jusqu’ à Fidji (qui est préfecture apostolique indépendante), Waï Riki et Rabi. Epuisé et rongé par une maladie intestinale, il rentre à Apia pour présider au traité de paix signé le 1er mai 1873. Le 29 juin, il consacre l’archipel des Samoa au Sacré-Cœur et lui dédie une église le 23 juin 1876. Officiellement vicaire apostolique de toute l’Océanie centrale depuis la mort de Mgr Bataillon le 11 avril 1877, il doit retourner à Rome pour obtenir qu’on n’impose pas la clôture aux religieuses qui secondent la mission. Après une dernière tournée dans les îles, il s’embarque en octobre 1877, en passant par les Etats-Unis qu’il veut intéresser au sort des Samoa : il est reçu à Washington par le président Rutheford B. Hayes le 21 novembre. En France il passe une dernière fois à Servigny, gagne Rome où il est reçu en audience à 5h1/2 du matin le 13 janvier 1878 par le bienheureux Pie IX, qui mourra le 7 février. A Fribourg-en-Brisgau il règle l’édition d’un manuel de prières en samoan. Conscient de la gravité de son mal, il se laisse persuader d’aller à Lourdes demander la guérison ou la grâce de faire le sacrifice de sa vie pour ses chères îles. Il y dira sa dernière messe et choisira le sanctuaire marial de Bon-Encontre (Lot-et-Garonne), résidence mariste la plus proche, au diocèse d’Agen qu’il avait servi en 1868, pour mourir.  Entouré de la vénération de tous les siens, de l’évêque, Mgr Fonteneau, de Léon XIII dont il reçoit la bénédiction le 19 novembre (« les hommes me font une agonie bien douce, mais le bon Dieu me la fait bien longue »), il s’éteint saintement le 22 novembre 1878. Après ses funérailles célébrées dans la cathédrale d’Agen le 25 novembre, son corps est inhumé dans l’église de Bon-Encontre et son cœur est ramené par Mgr Lamaze, son successeur, sur la terre de Samoa « qu’il avait trouvée barbare et qu’il avait faite chrétienne à force de l’aimer. »

Entouré de la vénération de tous les siens, de l’évêque, Mgr Fonteneau, de Léon XIII dont il reçoit la bénédiction le 19 novembre (« les hommes me font une agonie bien douce, mais le bon Dieu me la fait bien longue »), il s’éteint saintement le 22 novembre 1878. Après ses funérailles célébrées dans la cathédrale d’Agen le 25 novembre, son corps est inhumé dans l’église de Bon-Encontre et son cœur est ramené par Mgr Lamaze, son successeur, sur la terre de Samoa « qu’il avait trouvée barbare et qu’il avait faite chrétienne à force de l’aimer. »

On trouvera le détail de sa vie dans l’ouvrage intitulé Mgr L. Elloy, de la Société de Marie, évêque titulaire de Tipasa, vicaire apostolique des navigateurs et de l'Océanie centrale, par le Père A. Monfat, Lyon, Vitte, 1890.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.