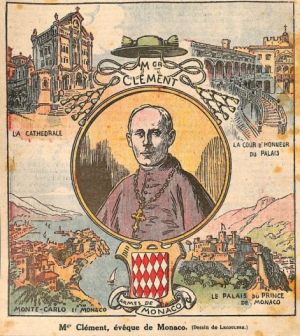

Mgr Maurice Clément (1865-1939), chanoine d’honneur

Auguste-Maurice Clément est né le 26 juin 1865 au domicile de ses grands-parents maternels à Enghien-les-Bains. Les Clément appartiennent à l’ancienne bourgeoisie berrichonne, originaires de Gargilesse et fixés à Orsennes (Indre) à la fin du XVIIIème siècle. Maurice est le fils de Léon-Pierre Clément (1829-1894), avocat à la cour de cassation et au conseil d’Etat qui sera député puis sénateur de l’Indre. De cette famille sera encore issu Gaston Clément, contre-amiral et ministre de la marine en Argentine en 1959. En 1887, Maurice entre à l’école des chartes sur la sollicitation de ses parents, désireux d’éprouver sa volonté d’être prêtre ; il y édifie déjà ses condisciples, ne manquant pas de mettre à profit l’espace entre deux cours pour aller prier à l’église voisine des Blancs-Manteaux. Avec sa licence en droit et son diplôme d’archiviste paléographe (et une thèse passée en 1890 intitulée Étude sur les communautés d’habitants dans la province de Berry), il entre au séminaire Saint-Sulpice puis termine ses études ecclésiastiques au séminaire français de Rome où il obtient encore un doctorat en droit canonique en 1894. Il est ordonné prêtre le 8 juillet 1894, pour le diocèse de Paris. On le nomme d’abord aumônier du lycée Janson-de-Sailly, puis aumônier auxiliaire de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur à Saint-Denis, en 1897. En 1902, l'abbé Clément devient un des secrétaires particuliers du cardinal Richard, archevêque de Paris et reçoit la mozette de chanoine honoraire de Notre-Dame de Paris ; il deviendra chanoine titulaire le 30 octobre 1907. En une période extrêmement difficile (le cardinal sera chassé de son palais en décembre 1906 par les lois anticléricales), il sera d’une aide précieuse au vieil archevêque ; il en ira de même auprès de son successeur, Mgr Amette. Disposant de quelques loisirs, le chanoine peut accepter d’être nommé en outre Inspecteur de la Société française d’archéologie pour le département du Cher en 1910. N’étant plus secrétaire mais un des vicaires généraux de l’archevêque, il publia en 1924 une Vie du cardinal Richard, archevêque de Paris, comme témoignage de sa reconnaissance envers lui et pour servir un procès de béatification ouvert en 1922. Le 25 avril 1924, il est appelé à succéder à Mgr Bruley des Varannes comme évêque de Monaco et il est sacré le 2 juillet à Notre-Dame de Paris. Le 22 juin 1927 Mgr Clément bénit la première pierre de l’église du Sacré-Cœur à Monaco. En 1929, Mgr Simeone lui donne le titre de chanoine d’honneur de Fréjus. En douze ans d'épiscopat, accordant une grande importance à l'enseignement doctrinal, il écrira pas moins de 44 lettres pastorales. Mais, obligé malgré lui de résigner sa charge pour soigner de violentes attaques de rhumatismes qui ne lui permettaient plus d’exercer son ministère, il obtint du Prince de Monaco la cravate de commandeur de l’Ordre de Saint-Charles (il était aussi Chevalier de l’Ordre d’Isabelle la Catholique) et du pape Pie XI l’autorisation de se retirer le 2 mars 1936, avec le titre d’évêque d’Algiza. Mgr Clément fut immédiatement admis dans une maison de retraite parisienne où il mourra le 3 mars 1939. Sa piété, sa charité, son sens de la justice ont permis qu’on écrive alors de lui : « De tels hommes honorent l’humanité et sont des consciences lumineuses » (Bibl. de l’Ecole des Chartes, 1939, p.400).

Auguste-Maurice Clément est né le 26 juin 1865 au domicile de ses grands-parents maternels à Enghien-les-Bains. Les Clément appartiennent à l’ancienne bourgeoisie berrichonne, originaires de Gargilesse et fixés à Orsennes (Indre) à la fin du XVIIIème siècle. Maurice est le fils de Léon-Pierre Clément (1829-1894), avocat à la cour de cassation et au conseil d’Etat qui sera député puis sénateur de l’Indre. De cette famille sera encore issu Gaston Clément, contre-amiral et ministre de la marine en Argentine en 1959. En 1887, Maurice entre à l’école des chartes sur la sollicitation de ses parents, désireux d’éprouver sa volonté d’être prêtre ; il y édifie déjà ses condisciples, ne manquant pas de mettre à profit l’espace entre deux cours pour aller prier à l’église voisine des Blancs-Manteaux. Avec sa licence en droit et son diplôme d’archiviste paléographe (et une thèse passée en 1890 intitulée Étude sur les communautés d’habitants dans la province de Berry), il entre au séminaire Saint-Sulpice puis termine ses études ecclésiastiques au séminaire français de Rome où il obtient encore un doctorat en droit canonique en 1894. Il est ordonné prêtre le 8 juillet 1894, pour le diocèse de Paris. On le nomme d’abord aumônier du lycée Janson-de-Sailly, puis aumônier auxiliaire de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur à Saint-Denis, en 1897. En 1902, l'abbé Clément devient un des secrétaires particuliers du cardinal Richard, archevêque de Paris et reçoit la mozette de chanoine honoraire de Notre-Dame de Paris ; il deviendra chanoine titulaire le 30 octobre 1907. En une période extrêmement difficile (le cardinal sera chassé de son palais en décembre 1906 par les lois anticléricales), il sera d’une aide précieuse au vieil archevêque ; il en ira de même auprès de son successeur, Mgr Amette. Disposant de quelques loisirs, le chanoine peut accepter d’être nommé en outre Inspecteur de la Société française d’archéologie pour le département du Cher en 1910. N’étant plus secrétaire mais un des vicaires généraux de l’archevêque, il publia en 1924 une Vie du cardinal Richard, archevêque de Paris, comme témoignage de sa reconnaissance envers lui et pour servir un procès de béatification ouvert en 1922. Le 25 avril 1924, il est appelé à succéder à Mgr Bruley des Varannes comme évêque de Monaco et il est sacré le 2 juillet à Notre-Dame de Paris. Le 22 juin 1927 Mgr Clément bénit la première pierre de l’église du Sacré-Cœur à Monaco. En 1929, Mgr Simeone lui donne le titre de chanoine d’honneur de Fréjus. En douze ans d'épiscopat, accordant une grande importance à l'enseignement doctrinal, il écrira pas moins de 44 lettres pastorales. Mais, obligé malgré lui de résigner sa charge pour soigner de violentes attaques de rhumatismes qui ne lui permettaient plus d’exercer son ministère, il obtint du Prince de Monaco la cravate de commandeur de l’Ordre de Saint-Charles (il était aussi Chevalier de l’Ordre d’Isabelle la Catholique) et du pape Pie XI l’autorisation de se retirer le 2 mars 1936, avec le titre d’évêque d’Algiza. Mgr Clément fut immédiatement admis dans une maison de retraite parisienne où il mourra le 3 mars 1939. Sa piété, sa charité, son sens de la justice ont permis qu’on écrive alors de lui : « De tels hommes honorent l’humanité et sont des consciences lumineuses » (Bibl. de l’Ecole des Chartes, 1939, p.400).

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.