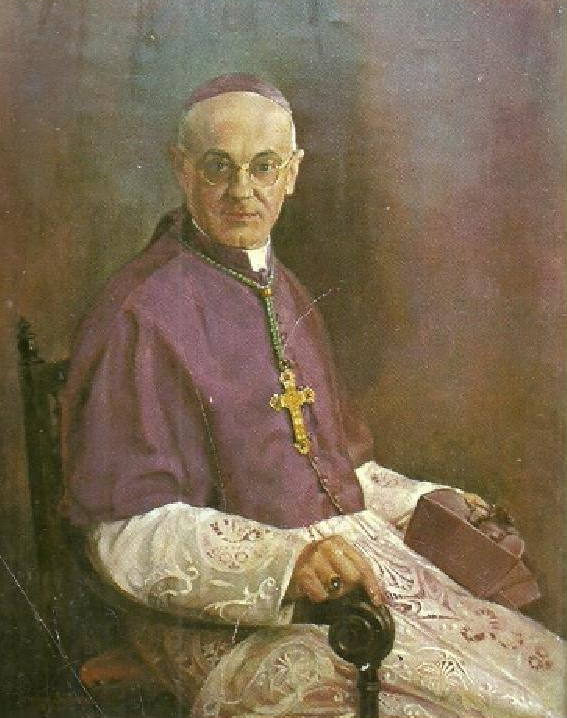

Mgr Henri-Louis Chapon (1845-1925), chanoine d’honneur

Henri-Ludovic Chapon naît à Saint-Brieuc le 14 mars 1845, fils de Bernard Chapon, sous-lieutenant d’infanterie, et de Marie-Louise Heme. Après des études au lycée de sa ville natale, il entre au grand séminaire d’Orléans où sa famille s’est installée et reçoit l’ordination sacerdotale pour le service du diocèse d’Orléans, par Mgr Dupanloup le 22 mai 1869. L’abbé Chapon est d’abord vicaire à Sandillon, puis à Saint-Marc en 1871 et assure l’aumônerie de l’hôpital des contagieux. Le 15 novembre 1871, sa nomination à la paroisse Saint-Paterne d’Orléans lui permet de se lier d’amitié avec le futur Mgr Gibier. En 1874, il est vicaire à la cathédrale d’Orléans, puis secrétaire particulier de Mgr Dupanloup, qui le marquera profondément (il eut plusieurs fois l'occasion d'accompagner son évêque à Hyères où il venait se reposer, et prêchera ensuite un certain nombre de stations paroissiales dans le diocèse de Fréjus). Aumônier de la Visitation d’Orléans, après la mort de l’évêque, il se consacre à l’étude, commence à écrire et se taille assez vite une réputation d’orateur qui le fait appeler à Saint-Louis-des-Français à Rome, à Lyon, Dijon, Versailles et Paris. Lié à Mgr Laroche, il l’accompagne lorsque celui-ci est nommé évêque de Nantes en 1893. Ce dernier le nomme chanoine l’année suivante et vicaire général honoraire.

Henri-Ludovic Chapon naît à Saint-Brieuc le 14 mars 1845, fils de Bernard Chapon, sous-lieutenant d’infanterie, et de Marie-Louise Heme. Après des études au lycée de sa ville natale, il entre au grand séminaire d’Orléans où sa famille s’est installée et reçoit l’ordination sacerdotale pour le service du diocèse d’Orléans, par Mgr Dupanloup le 22 mai 1869. L’abbé Chapon est d’abord vicaire à Sandillon, puis à Saint-Marc en 1871 et assure l’aumônerie de l’hôpital des contagieux. Le 15 novembre 1871, sa nomination à la paroisse Saint-Paterne d’Orléans lui permet de se lier d’amitié avec le futur Mgr Gibier. En 1874, il est vicaire à la cathédrale d’Orléans, puis secrétaire particulier de Mgr Dupanloup, qui le marquera profondément (il eut plusieurs fois l'occasion d'accompagner son évêque à Hyères où il venait se reposer, et prêchera ensuite un certain nombre de stations paroissiales dans le diocèse de Fréjus). Aumônier de la Visitation d’Orléans, après la mort de l’évêque, il se consacre à l’étude, commence à écrire et se taille assez vite une réputation d’orateur qui le fait appeler à Saint-Louis-des-Français à Rome, à Lyon, Dijon, Versailles et Paris. Lié à Mgr Laroche, il l’accompagne lorsque celui-ci est nommé évêque de Nantes en 1893. Ce dernier le nomme chanoine l’année suivante et vicaire général honoraire.  Préconisé évêque de Nice le 25 juin 1896, il est sacré le 29 septembre 1896 par Mgr Touchet, évêque d’Orléans assisté des NN. SS. Laborde, de Blois, et Oury, alors évêque de Dijon. Démocrate, héritier du libéralisme de Mgr Dupanloup, Mgr Chapon avait une vive sympathie pour le Sillon et Marc Sangnier qu’il défendit à plusieurs reprises et était lié à Léon Harmel mais aussi au Père Lucien Laberthonnière, sous le coup d’une interdiction romaine de publier. Dans le milieu épiscopal, il est proche de Mgr Gibier, évêque de Versailles et de Mgr Mignot. Mgr Chapon était un homme de conviction qui ne transigeait pas sur l’essentiel comme il le montra au moment du vote de la loi de 1901 : il refusa d’ailleurs en janvier de cette année la Légion d’honneur (qu’il acceptera plus tard) que lui offrait M Waldeck-Rousseau : « Monsieur le Ministre, J’apprends par l’Officiel que je suis nommé chevalier de la Légion d’honneur. Tout en vous remerciant de vos intentions bienveillantes à mon égard, je dois vous déclarer qu’il m’est impossible, dans les circonstances actuelles, d’accepter cet honneur ». Se sentant une mission politique, Mgr Chapon travailla à la reprise officielle des relations entre le Saint-Siège et la République et fit plusieurs voyages à Rome en 1919, encouragé par Benoît XV. Il se fit encore l’avocat des Cultuelles, associations prévues par la loi de 1905 pour gérer les biens d’Eglise et rejetées par saint Pie X car étrangères à la structure hiérarchique de l’Eglise qui aurait alors pris le risque d’être matériellement tributaire d’une tutelle ; sur ce chapitre-là, Mgr Chapon ne fut suivi par aucun de ses confrères : il faudra attendre 1924 pour qu’un compromis soit trouvé avec la création des associations diocésaines. En 1920 l’évêque de Nice est fait chevalier de la Légion d’honneur pour avoir « donné des preuves de patriotisme le plus éclairé et le plus actif » et s’être dévoué pendant la guerre auprès de l’hôpital des contagieux de sa ville. Mgr Chapon meurt le 14 décembre 1925. Il avait été fait chanoine honoraire de Fréjus par Mgr Guillibert en 1909.

Préconisé évêque de Nice le 25 juin 1896, il est sacré le 29 septembre 1896 par Mgr Touchet, évêque d’Orléans assisté des NN. SS. Laborde, de Blois, et Oury, alors évêque de Dijon. Démocrate, héritier du libéralisme de Mgr Dupanloup, Mgr Chapon avait une vive sympathie pour le Sillon et Marc Sangnier qu’il défendit à plusieurs reprises et était lié à Léon Harmel mais aussi au Père Lucien Laberthonnière, sous le coup d’une interdiction romaine de publier. Dans le milieu épiscopal, il est proche de Mgr Gibier, évêque de Versailles et de Mgr Mignot. Mgr Chapon était un homme de conviction qui ne transigeait pas sur l’essentiel comme il le montra au moment du vote de la loi de 1901 : il refusa d’ailleurs en janvier de cette année la Légion d’honneur (qu’il acceptera plus tard) que lui offrait M Waldeck-Rousseau : « Monsieur le Ministre, J’apprends par l’Officiel que je suis nommé chevalier de la Légion d’honneur. Tout en vous remerciant de vos intentions bienveillantes à mon égard, je dois vous déclarer qu’il m’est impossible, dans les circonstances actuelles, d’accepter cet honneur ». Se sentant une mission politique, Mgr Chapon travailla à la reprise officielle des relations entre le Saint-Siège et la République et fit plusieurs voyages à Rome en 1919, encouragé par Benoît XV. Il se fit encore l’avocat des Cultuelles, associations prévues par la loi de 1905 pour gérer les biens d’Eglise et rejetées par saint Pie X car étrangères à la structure hiérarchique de l’Eglise qui aurait alors pris le risque d’être matériellement tributaire d’une tutelle ; sur ce chapitre-là, Mgr Chapon ne fut suivi par aucun de ses confrères : il faudra attendre 1924 pour qu’un compromis soit trouvé avec la création des associations diocésaines. En 1920 l’évêque de Nice est fait chevalier de la Légion d’honneur pour avoir « donné des preuves de patriotisme le plus éclairé et le plus actif » et s’être dévoué pendant la guerre auprès de l’hôpital des contagieux de sa ville. Mgr Chapon meurt le 14 décembre 1925. Il avait été fait chanoine honoraire de Fréjus par Mgr Guillibert en 1909.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

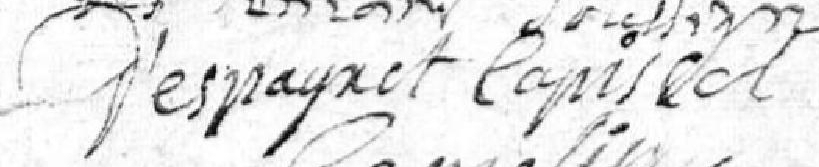

Famille d’Espagnet

Famille d’Espagnet Camelin dont il est parrain à la cathédrale, le 10 mars 1731. Il meurt en charge le 14 février 1754 à Fréjus. Il est enterré le lendemain dans le tombeau des chanoines de la cathédrale.

Camelin dont il est parrain à la cathédrale, le 10 mars 1731. Il meurt en charge le 14 février 1754 à Fréjus. Il est enterré le lendemain dans le tombeau des chanoines de la cathédrale.

ame, patronne de la France, érigée à la suite du voeu de la population lors de la Grande Guerre. Mais spontanément les habitants s’y rassemblent en nombre et y déposent des montagnes de fleurs. Parmi la foule impressionnante, la présence de Mgr Heintz ne passe pas inaperçue. Le lendemain, alors qu’il se prépare à dire la messe à 6h30, l’évêché est encerclé et le prélat est sommé de partir dans les deux heures : on veut l’obliger à se mettre en civil, ce qui sera impossible étant donné sa garde-robe forcément dépourvue de ce genre d’effets, on lui confisque jusqu’au calice qu’il comptait prendre avec lui ; il est finalement escorté par deux officiers jusqu’à la ligne de démarcation, partageant le sort des 300 000 Mosellans déjà évacués. Il est alors accueilli par le cardinal Gerlier à Lyon d’où il essaie de gouverner son diocèse éclaté, par sa correspondance, des visites aux Mosellans dispersés, un journal ronéoté, et par l’intermédiaire de ses vicaires généraux restés à Metz. Il se met aussi au service du diocèse de Saint-Flour, foyer très vigoureux de résistance. C’est au cours de cet exil qu’il officie dans la cathédrale de Clermont-Ferrand le 1er décembre 1941 comme co-consécrateur de Mgr Gaudel aux côtés de l’évêque de Nancy, Mgr Fleury, présences symboliques pour le réfugié qu’était aussi l’ordinand. Ayant été intronisé à Fréjus, Mgr Gaudel donnera en 1942 les titres de chanoines d’honneur de Fréjus aux trois évêques consécrateurs NN. SS. Piguet, Heintz et Fleury ainsi qu'à Mgr Ruch, évêque de Strasbourg, empêché par la maladie de participer au sacre. L’évêque de Metz ne pourra réintégrer son diocèse qu’à l’automne 1944. Il s’attachera à la reconstruction, affrontant inlassablement les nouveaux problèmes liés à l’immigration, aux transformations sociales, à l’industrialisation et à la chute des vocations sacerdotales. Il apportera son soutien aux mineurs lors de la grande grève de 1948. Il meurt à Metz le 30 novembre 1958.

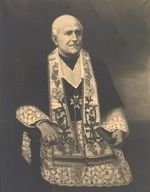

ame, patronne de la France, érigée à la suite du voeu de la population lors de la Grande Guerre. Mais spontanément les habitants s’y rassemblent en nombre et y déposent des montagnes de fleurs. Parmi la foule impressionnante, la présence de Mgr Heintz ne passe pas inaperçue. Le lendemain, alors qu’il se prépare à dire la messe à 6h30, l’évêché est encerclé et le prélat est sommé de partir dans les deux heures : on veut l’obliger à se mettre en civil, ce qui sera impossible étant donné sa garde-robe forcément dépourvue de ce genre d’effets, on lui confisque jusqu’au calice qu’il comptait prendre avec lui ; il est finalement escorté par deux officiers jusqu’à la ligne de démarcation, partageant le sort des 300 000 Mosellans déjà évacués. Il est alors accueilli par le cardinal Gerlier à Lyon d’où il essaie de gouverner son diocèse éclaté, par sa correspondance, des visites aux Mosellans dispersés, un journal ronéoté, et par l’intermédiaire de ses vicaires généraux restés à Metz. Il se met aussi au service du diocèse de Saint-Flour, foyer très vigoureux de résistance. C’est au cours de cet exil qu’il officie dans la cathédrale de Clermont-Ferrand le 1er décembre 1941 comme co-consécrateur de Mgr Gaudel aux côtés de l’évêque de Nancy, Mgr Fleury, présences symboliques pour le réfugié qu’était aussi l’ordinand. Ayant été intronisé à Fréjus, Mgr Gaudel donnera en 1942 les titres de chanoines d’honneur de Fréjus aux trois évêques consécrateurs NN. SS. Piguet, Heintz et Fleury ainsi qu'à Mgr Ruch, évêque de Strasbourg, empêché par la maladie de participer au sacre. L’évêque de Metz ne pourra réintégrer son diocèse qu’à l’automne 1944. Il s’attachera à la reconstruction, affrontant inlassablement les nouveaux problèmes liés à l’immigration, aux transformations sociales, à l’industrialisation et à la chute des vocations sacerdotales. Il apportera son soutien aux mineurs lors de la grande grève de 1948. Il meurt à Metz le 30 novembre 1958. Louis-Joseph Maurin naît à La Ciotat le 15 février 1859 dans une famille simple et modeste, fils de Dominique-François et de Joséphine-Françoise Arnaud. L’enfant ressent l’appel au sacerdoce au moment de sa première communion et entre au petit séminaire du diocèse puis commence ses études ecclésiastiques pendant un an au grand séminaire de Marseille. Il les poursuivra à partir de 1878 au séminaire français de Rome dont il ressort avec une licence en droit canonique et un doctorat en théologie. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Marseille le 8 avril 1882. A son retour de Rome l’abbé Maurin est nommé professeur de philosophie à l’Ecole Belsunce de Marseille mais demande au bout d’un an à intégrer le service paroissial. En 1885, il est curé de la Destrousse, puis, en 1887, de la paroisse marseillaise de Saint-Vincent-de-Paul, en 1890 il est aumônier du Grand Lycée de Marseille. Il retrouve le ministère paroissial comme curé successivement de Sainte-Anne (de 1893 à 1899), de Sainte-Marguerite et de Saint-Michel. En 1906, lui est accordé le titre de vicaire général de Mgr Andrieu en même temps que la cure de Saint-Charles et, peu de temps après, le rectorat de Notre-Dame de La Garde. C’est à la Sainte-Baume où il était en pèlerinage qu’il reçoit l’annonce de sa préconisation comme évêque de Grenoble, le 1er septembre 1911.

Louis-Joseph Maurin naît à La Ciotat le 15 février 1859 dans une famille simple et modeste, fils de Dominique-François et de Joséphine-Françoise Arnaud. L’enfant ressent l’appel au sacerdoce au moment de sa première communion et entre au petit séminaire du diocèse puis commence ses études ecclésiastiques pendant un an au grand séminaire de Marseille. Il les poursuivra à partir de 1878 au séminaire français de Rome dont il ressort avec une licence en droit canonique et un doctorat en théologie. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Marseille le 8 avril 1882. A son retour de Rome l’abbé Maurin est nommé professeur de philosophie à l’Ecole Belsunce de Marseille mais demande au bout d’un an à intégrer le service paroissial. En 1885, il est curé de la Destrousse, puis, en 1887, de la paroisse marseillaise de Saint-Vincent-de-Paul, en 1890 il est aumônier du Grand Lycée de Marseille. Il retrouve le ministère paroissial comme curé successivement de Sainte-Anne (de 1893 à 1899), de Sainte-Marguerite et de Saint-Michel. En 1906, lui est accordé le titre de vicaire général de Mgr Andrieu en même temps que la cure de Saint-Charles et, peu de temps après, le rectorat de Notre-Dame de La Garde. C’est à la Sainte-Baume où il était en pèlerinage qu’il reçoit l’annonce de sa préconisation comme évêque de Grenoble, le 1er septembre 1911. Le cardinal Maurin participe au conclave de 1922 qui élit Pie XI. Ayant gouverné son diocèse avec la même simplicité et le même zèle et réparé avec ardeur les dommages et de la séparation de l’Eglise et de l’Etat et ceux de la guerre, avec une activité de bâtisseur et d’organisateur et une attention particulière pour l’enseignement catholique, il mourut subitement à Lyon le 16 novembre 1936. Il est inhumé dans sa cathédrale. Il avait été, comme évêque de Grenoble, le co-consécrateur de Monseigneur Simeone, de quatre plus jeune que lui, qui avait été son confrère dans le diocèse de Marseille. Devenu évêque de Fréjus, ce dernier lui donnera le titre de chanoine d’honneur de Fréjus en 1930 et c’est lui qui prononcera l’oraison funèbre du cardinal le 19 janvier 1937.

Le cardinal Maurin participe au conclave de 1922 qui élit Pie XI. Ayant gouverné son diocèse avec la même simplicité et le même zèle et réparé avec ardeur les dommages et de la séparation de l’Eglise et de l’Etat et ceux de la guerre, avec une activité de bâtisseur et d’organisateur et une attention particulière pour l’enseignement catholique, il mourut subitement à Lyon le 16 novembre 1936. Il est inhumé dans sa cathédrale. Il avait été, comme évêque de Grenoble, le co-consécrateur de Monseigneur Simeone, de quatre plus jeune que lui, qui avait été son confrère dans le diocèse de Marseille. Devenu évêque de Fréjus, ce dernier lui donnera le titre de chanoine d’honneur de Fréjus en 1930 et c’est lui qui prononcera l’oraison funèbre du cardinal le 19 janvier 1937. Marie-Pascal-Théodore Van Gaver naît le 26 janvier 1850 à Hyères, il est le huitième des dix enfants de Marie-Théodore-Amédée Van Gaver (1797-1882) et de Marie-Madeleine Gandolphe (1811-1891). Après son baccalauréat ès lettres, il entre au séminaire après avoir cependant fait une année de droit à la demande de son père. Une fois ordonné prêtre, le 24 septembre 1878 par Mgr de Charbonnel, il est nommé au collège de La Seyne puis est envoyé comme professeur au petit séminaire de Brignoles en octobre 1886. Il en devient le supérieur en janvier 1893 et reçoit sa nomination de chanoine honoraire de la cathédrale de Fréjus en 1896 ; il y est installé le mardi 16 juin, à l'office capitulaire du soir. Ayant démissionné en novembre de la même année de la responsabilité du petit séminaire, il est autorisé à prendre du repos puis envoyé le 1er octobre 1897 comme aumônier du juvénat des Frères maristes au Luc. Le 1er septembre 1900, pour le rapprocher de ses origines, on l'affecte au service des religieuses franciscaines d’Hyères. Son ami Mgr Bonnefoy, promu à l'évêché de La Rochelle, aurait bien voulu se l'attacher depuis plusieurs années, ce n'est que lorsqu'il fut transféré à Aix à l'été 1901 qu'il appela le chanoine Van Gaver pour en faire son vicaire général en septembre de cette année ; il est enfin pourvu de la charge de curé-doyen de la paroisse du Saint-Esprit au centre de la ville d’Aix en 1908. Le chanoine Van Gaver meurt à Aix le 28 janvier 1930. Il sera inhumé dans le caveau familial de Marseille.

Marie-Pascal-Théodore Van Gaver naît le 26 janvier 1850 à Hyères, il est le huitième des dix enfants de Marie-Théodore-Amédée Van Gaver (1797-1882) et de Marie-Madeleine Gandolphe (1811-1891). Après son baccalauréat ès lettres, il entre au séminaire après avoir cependant fait une année de droit à la demande de son père. Une fois ordonné prêtre, le 24 septembre 1878 par Mgr de Charbonnel, il est nommé au collège de La Seyne puis est envoyé comme professeur au petit séminaire de Brignoles en octobre 1886. Il en devient le supérieur en janvier 1893 et reçoit sa nomination de chanoine honoraire de la cathédrale de Fréjus en 1896 ; il y est installé le mardi 16 juin, à l'office capitulaire du soir. Ayant démissionné en novembre de la même année de la responsabilité du petit séminaire, il est autorisé à prendre du repos puis envoyé le 1er octobre 1897 comme aumônier du juvénat des Frères maristes au Luc. Le 1er septembre 1900, pour le rapprocher de ses origines, on l'affecte au service des religieuses franciscaines d’Hyères. Son ami Mgr Bonnefoy, promu à l'évêché de La Rochelle, aurait bien voulu se l'attacher depuis plusieurs années, ce n'est que lorsqu'il fut transféré à Aix à l'été 1901 qu'il appela le chanoine Van Gaver pour en faire son vicaire général en septembre de cette année ; il est enfin pourvu de la charge de curé-doyen de la paroisse du Saint-Esprit au centre de la ville d’Aix en 1908. Le chanoine Van Gaver meurt à Aix le 28 janvier 1930. Il sera inhumé dans le caveau familial de Marseille. Le d

Le d euxième petit-neveu, frère d’André (1896-1917), Pierre-Henry-Marie-Joseph Van Gaver naît le 30 novembre 1901 à Toulon. Il est ordonné prêtre par Mgr Simeone le 29 juin 1927. Il commence son ministère par un an de professorat au petit séminaire d'Hyères puis entre en 1929 au service de la marine nationale comme aumônier. Dans cette fonction, il dirigea pendant près de dix ans le Foyer catholique du marin, plus connu sous le nom de "Villa Jeanne d'Arc". Lorsque survint la guerre, l'abbé Van Gaver demanda à être embarqué et connut en 1940 le sort de l'Escadre d'Alexandrie, avant de rejoindre Casablanca où il exerça pendant quelques années la charge de vicaire à la paroisse du Sacré-Coeur. De retour dans le diocèse en 1947, il fut nommé à la paroisse Sainte-Madeleine de Hyères, dont il fut le fondateur et qu'il administra comme curé pendant onze ans. Nommé ensuite curé de Saint-Flavien, à Toulon, en 1958, il conserva cette charge jusqu'à sa mort à Marseille le 17 février 1971. Ses obsèques furent célébrées dans cette dernière ville le 19 février. Il avait été installé chanoine honoraire de Fréjus le 20 août 1960.

euxième petit-neveu, frère d’André (1896-1917), Pierre-Henry-Marie-Joseph Van Gaver naît le 30 novembre 1901 à Toulon. Il est ordonné prêtre par Mgr Simeone le 29 juin 1927. Il commence son ministère par un an de professorat au petit séminaire d'Hyères puis entre en 1929 au service de la marine nationale comme aumônier. Dans cette fonction, il dirigea pendant près de dix ans le Foyer catholique du marin, plus connu sous le nom de "Villa Jeanne d'Arc". Lorsque survint la guerre, l'abbé Van Gaver demanda à être embarqué et connut en 1940 le sort de l'Escadre d'Alexandrie, avant de rejoindre Casablanca où il exerça pendant quelques années la charge de vicaire à la paroisse du Sacré-Coeur. De retour dans le diocèse en 1947, il fut nommé à la paroisse Sainte-Madeleine de Hyères, dont il fut le fondateur et qu'il administra comme curé pendant onze ans. Nommé ensuite curé de Saint-Flavien, à Toulon, en 1958, il conserva cette charge jusqu'à sa mort à Marseille le 17 février 1971. Ses obsèques furent célébrées dans cette dernière ville le 19 février. Il avait été installé chanoine honoraire de Fréjus le 20 août 1960.