Joseph-François Sénès (1809-1903)

Joseph-François naît à Solliès-Pont le 27 janvier 1809, fils de Joseph Sénès et de Christine Arène. Il fut formé par des prêtres qui avaient été confesseurs de la foi au temps de la Révolution, ce qui ne manqua d’imprimer fortement son âme. Il a à peine 24 ans quand il est nommé vicaire à Cuers. Il est ensuite curé de Saint-Raphaël en 1840, puis de La Crau en 1844. Dans cette dernière paroisse il manifestera ses qualités de bon administrateur dans la réalisation du chantier de construction de la nouvelle église. Il est appelé ensuite à prendre la tête de la paroisse de La Cadière, devient curé-doyen de Rians et, de là, est transféré au Luc où il passera de longues années. Sa grande piété, son zèle à toute épreuve, sa franchise de caractère le feront nommer chanoine honoraire en 1879 puis appeler à Fréjus pour occuper une stalle de chanoine titulaire en 1882 laissée vacante par la mort de Mgr Maunier. Il est installé par Mgr Terris le dimanche 28 janvier 1883 avant la grand messe. Bientôt il obtient de reprendre le service paroissial auquel il tenait tant et de regagner sa paroisse, redevenant ainsi chanoine honoraire, sa nouvelle nomination étant agréée par décret du Président de la République en date du 10 novembre 1884. Finalement les infirmités de l’âge le contraindront à y renoncer et il se retire dans son village natal où il passera les dernières années de sa vie entouré de la bienveillance de sa famille Il supporta avec courage et bonne humeur les inconvénients du grand âge qui ne portèrent jamais atteinte à ses qualités de cœur. Tout au plus celui qui était devenu le doyen d’âge de tous les prêtres du diocèse s’étonnait-il de tous les changements apportés aux anciens usages par la vie moderne. Il reçut pieusement les derniers sacrements et mourut à Solliès-Pont le 20 décembre 1903. Ses funérailles y furent célébrées solennellement le jeudi 24 décembre, les chanoines Granon, Bérenguier, Amiel et Benoît tenant les cordons du poêle.

La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».

La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».

Jean-Baptiste Paul Terris est né à Sault (Vaucluse) le 29 juin 1842, fils de Philippe Terris (son nom sera rectifié en de Terris par jugement du tribunal de Carpentras en date du 5 mai 1880), docteur en médecine, et de Virginie de Morard. Philippe (ou Benoît-Philippe), son père, est le frère aîné de Ferdinand qui deviendra un jour évêque de Fréjus. Virginie (ou Joséphine-Marthe-Virginie), sa mère, est la fille de Joseph-Auguste Morard, notaire, maire de Sault et conseiller général de Vaucluse. Paul est ordonné prêtre le 23 décembre 1865 pour le diocèse d’Avignon et est immédiatement affecté au petit séminaire de la ville comme professeur. En 1866 il est nommé vicaire à Apt, puis en 1870 à Saint-Siffrein de Carpentras, dont son oncle est curé. Paul Terris est fait chanoine honoraire

Jean-Baptiste Paul Terris est né à Sault (Vaucluse) le 29 juin 1842, fils de Philippe Terris (son nom sera rectifié en de Terris par jugement du tribunal de Carpentras en date du 5 mai 1880), docteur en médecine, et de Virginie de Morard. Philippe (ou Benoît-Philippe), son père, est le frère aîné de Ferdinand qui deviendra un jour évêque de Fréjus. Virginie (ou Joséphine-Marthe-Virginie), sa mère, est la fille de Joseph-Auguste Morard, notaire, maire de Sault et conseiller général de Vaucluse. Paul est ordonné prêtre le 23 décembre 1865 pour le diocèse d’Avignon et est immédiatement affecté au petit séminaire de la ville comme professeur. En 1866 il est nommé vicaire à Apt, puis en 1870 à Saint-Siffrein de Carpentras, dont son oncle est curé. Paul Terris est fait chanoine honoraire d’Avignon en 1871. Quand Ferdinand devient évêque de Fréjus en 1876, il choisit son neveu comme secrétaire particulier. Dans un geste de grande délicatesse, Mgr Jordany avait tenu, avant de remettre le gouvernement du diocèse entre les mains de son successeur en 1876 à nommer son neveu chanoine honoraire de Fréjus (il le devint la même année, de la métropole d'Avignon). Le chanoine Terris sera ensuite promu vicaire général, et chanoine titulaire en 1879 avec la dignité d’archidiacre. Cette même année, lors d'une audience de l'évêque de Fréjus accordée dans les jardins du Vatican, lors de sa promenade hebdomadaire, Léon XIII concéda motu proprio le titre de missionnaire apostolique au neveu qui l'accompagnait à Rome. A la mort de son oncle, le 8 avril 1885, le chanoine neveu est élu vicaire capitulaire avec le chanoine Laugier. A l’arrivée de Mgr Oury l’année suivante, il regagne son diocèse d’origine dans lequel il est sans fonction en 1886 et redevient chanoine honoraire de Fréjus. Il est bientôt directeur de la Semaine religieuse d’Avignon, et curé de Saint-Symphorien dans la cité des papes, où l'archevêque l'installe le 28 septembre 1890. Il devient finalement curé-archiprêtre d’Apt en 1898. Il meurt à Sault (Saint-Jaume) le 19 août 1904, à l’âge de 62 ans. L’abbé de Terris unissait à des talents d'historien celui de poète et d’orateur tant français que provençal, il avait ainsi publié quantité de monographies et de discours dans l'une ou l'autre langue : il est l’auteur de vies de saints (Auspice, Castor, Etienne d’Apt, Marcian, Agricol, Ruf, Rusticule, Véran de Cavaillon, Siffrein) et de travaux savants sur la liturgie, l’histoire et l’hagiologie des anciens diocèses d’Apt et de Carpentras (Sainte-Anne d’Apt, ses traditions, son histoire, publié à Avignon en 1876, Les Noëls, essai historique et littéraire, publié à Paris-Bruxelles en 1880 ; Joseph-François de Rémerville, publié à Avign

d’Avignon en 1871. Quand Ferdinand devient évêque de Fréjus en 1876, il choisit son neveu comme secrétaire particulier. Dans un geste de grande délicatesse, Mgr Jordany avait tenu, avant de remettre le gouvernement du diocèse entre les mains de son successeur en 1876 à nommer son neveu chanoine honoraire de Fréjus (il le devint la même année, de la métropole d'Avignon). Le chanoine Terris sera ensuite promu vicaire général, et chanoine titulaire en 1879 avec la dignité d’archidiacre. Cette même année, lors d'une audience de l'évêque de Fréjus accordée dans les jardins du Vatican, lors de sa promenade hebdomadaire, Léon XIII concéda motu proprio le titre de missionnaire apostolique au neveu qui l'accompagnait à Rome. A la mort de son oncle, le 8 avril 1885, le chanoine neveu est élu vicaire capitulaire avec le chanoine Laugier. A l’arrivée de Mgr Oury l’année suivante, il regagne son diocèse d’origine dans lequel il est sans fonction en 1886 et redevient chanoine honoraire de Fréjus. Il est bientôt directeur de la Semaine religieuse d’Avignon, et curé de Saint-Symphorien dans la cité des papes, où l'archevêque l'installe le 28 septembre 1890. Il devient finalement curé-archiprêtre d’Apt en 1898. Il meurt à Sault (Saint-Jaume) le 19 août 1904, à l’âge de 62 ans. L’abbé de Terris unissait à des talents d'historien celui de poète et d’orateur tant français que provençal, il avait ainsi publié quantité de monographies et de discours dans l'une ou l'autre langue : il est l’auteur de vies de saints (Auspice, Castor, Etienne d’Apt, Marcian, Agricol, Ruf, Rusticule, Véran de Cavaillon, Siffrein) et de travaux savants sur la liturgie, l’histoire et l’hagiologie des anciens diocèses d’Apt et de Carpentras (Sainte-Anne d’Apt, ses traditions, son histoire, publié à Avignon en 1876, Les Noëls, essai historique et littéraire, publié à Paris-Bruxelles en 1880 ; Joseph-François de Rémerville, publié à Avign on en 1881 ; Le curé des abeilles , publié à Avignon en 1889 ; M. le chanoine Peytié doyen du Chapitre métropolitain, publié en 1891, etc.) qui lui valurent plusieurs médailles d’or de la Société littéraire, scientifique et artistique d’Apt et qui furent l’objet d’une étude particulière publiée par Charles Cavallier en 1878. C’est le chanoine de Terris qui avait remis à la Sainte-Baume, en exécution des volontés testamentaires de son oncle, le reliquaire que celui-ci avait commandé à Armand Caillat, contenant les reliques de sainte Marie-Madeleine (un tiers du tibia droit et une mèche de cheveux) dont il avait hérité de ses grands-parents auxquels une certaine Mme Ricard avait abandonné ce qu’elle avait pu soustraire aux profanations révolutionnaires. On consultera à son sujet la biographie que lui a consacrée l’abbé P. Nat : Le Chanoine Paul de Terris, curé archiprêtre de Sainte-Anne d'Apt, Avignon 1904.

on en 1881 ; Le curé des abeilles , publié à Avignon en 1889 ; M. le chanoine Peytié doyen du Chapitre métropolitain, publié en 1891, etc.) qui lui valurent plusieurs médailles d’or de la Société littéraire, scientifique et artistique d’Apt et qui furent l’objet d’une étude particulière publiée par Charles Cavallier en 1878. C’est le chanoine de Terris qui avait remis à la Sainte-Baume, en exécution des volontés testamentaires de son oncle, le reliquaire que celui-ci avait commandé à Armand Caillat, contenant les reliques de sainte Marie-Madeleine (un tiers du tibia droit et une mèche de cheveux) dont il avait hérité de ses grands-parents auxquels une certaine Mme Ricard avait abandonné ce qu’elle avait pu soustraire aux profanations révolutionnaires. On consultera à son sujet la biographie que lui a consacrée l’abbé P. Nat : Le Chanoine Paul de Terris, curé archiprêtre de Sainte-Anne d'Apt, Avignon 1904.

Jean Hazera nait à Podensac le 1er janvier 1837, dans une famille de marins. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Bordeaux le 20 décembre 1862. Il débuta dans l’enseignement et fut professeur d’humanités et d’histoire au collège de Bazas. Après avoir été vicaire à Saint-Louis de Bordeaux dont le curé malade lui laissa pratiquement la charge de la paroisse, il fut nommé curé d’Ambarès-et-Lagrave, puis revint à Bordeaux, à la cure de Sainte-Marie de la Bastide. Nommé évêque de Digne le 19 avril 1897, il fut sacré le 5 septembre par l’archevêque d’Aix assisté de l’évêque de Gap et de Mgr Mignot, évêque de Fréjus, qui le fera chanoine d’honneur de sa cathédrale en 1898. Dans le gouvernement de son diocèse, il se révéla ce qu’il avait toujours été : un homme qui se donnait tout entier, avec une foi profonde, une profondeur intellectuelle et théologique et un rare talent d’organisateur. Il se mit au travail avec ardeur et s’y épuisa en peu d’années : retraites sacerdotales mensuelles, réforme des séminaires, rédaction d’un nouveau catéchisme et mise en place de structures pour répondre à la persécution qui s’abattait sur l’Eglise de France, rédaction de statuts diocésains, etc. Cet immense labeur fut interrompu par la maladie, puis la mort qui survint le même jour que pour son confrère de Fréjus, Mgr Arnaud, le 17 juin 1905. Ses funérailles furent célébrées le jeudi 22 juin 1905 sous la présidence de l’archevêque d’Avignon. C’est lui, Mgr Hazera, qui avait prononcé au Sacré-Cœur de Montmartre le 29 novembre 1899, le discours d’inauguration du monument à la mémoire de Louis Veuillot dont il avait été l’ami.

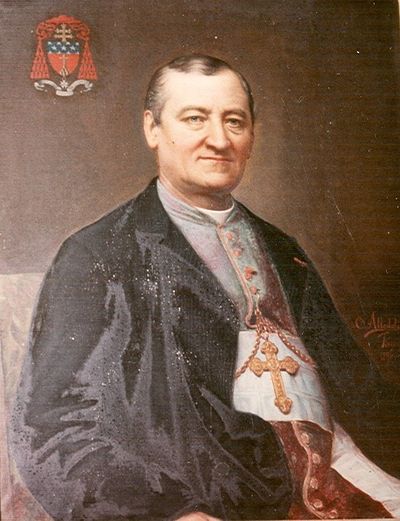

Jean Hazera nait à Podensac le 1er janvier 1837, dans une famille de marins. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Bordeaux le 20 décembre 1862. Il débuta dans l’enseignement et fut professeur d’humanités et d’histoire au collège de Bazas. Après avoir été vicaire à Saint-Louis de Bordeaux dont le curé malade lui laissa pratiquement la charge de la paroisse, il fut nommé curé d’Ambarès-et-Lagrave, puis revint à Bordeaux, à la cure de Sainte-Marie de la Bastide. Nommé évêque de Digne le 19 avril 1897, il fut sacré le 5 septembre par l’archevêque d’Aix assisté de l’évêque de Gap et de Mgr Mignot, évêque de Fréjus, qui le fera chanoine d’honneur de sa cathédrale en 1898. Dans le gouvernement de son diocèse, il se révéla ce qu’il avait toujours été : un homme qui se donnait tout entier, avec une foi profonde, une profondeur intellectuelle et théologique et un rare talent d’organisateur. Il se mit au travail avec ardeur et s’y épuisa en peu d’années : retraites sacerdotales mensuelles, réforme des séminaires, rédaction d’un nouveau catéchisme et mise en place de structures pour répondre à la persécution qui s’abattait sur l’Eglise de France, rédaction de statuts diocésains, etc. Cet immense labeur fut interrompu par la maladie, puis la mort qui survint le même jour que pour son confrère de Fréjus, Mgr Arnaud, le 17 juin 1905. Ses funérailles furent célébrées le jeudi 22 juin 1905 sous la présidence de l’archevêque d’Avignon. C’est lui, Mgr Hazera, qui avait prononcé au Sacré-Cœur de Montmartre le 29 novembre 1899, le discours d’inauguration du monument à la mémoire de Louis Veuillot dont il avait été l’ami. Dominique-Joseph-Marie-Paul Castellan est né le 4 août 1856 dans une famille de notables de Roquevaire : il est le fils de Louis-Marie Castellan (1824-1892), qui sera maire de la ville de 1857 à 1861 et d’Aglaë Brest (1827-1897). Sa généalogie ne manque pas de références intéressantes : son grand-père paternel, Jean-Joseph Castellan, président à la Cour d’Appel d’Aix et natif de Tourves, est le fils de Marie-Françoise d’Astros (1775-1838), sœur du cardinal d’Astros (1772-1851) et nièce du ministre Portalis (1746-1807) qui furent tous deux les artisans du concordat de 1802. L'arrière grand-père de Dominique est encore le cousin issu de germain du chanoine honoraire de Fréjus Jean-Probace Castellan (1759-1837). Très jeune, Dominique Castellan se sentit appelé au sacerdoce. Après des études chez les dominicains à Oullins (il sera très fortement marqué par ce qu'il y reçut et choisira de devenir tertiaire dominicain), il entre au grand séminaire de Marseille tenu par les lazaristes. Dominique Castellan est ordonné prêtre pour le diocèse de Marseille le 29 juin 1880. D’abord nommé vicaire à Saint-François

Dominique-Joseph-Marie-Paul Castellan est né le 4 août 1856 dans une famille de notables de Roquevaire : il est le fils de Louis-Marie Castellan (1824-1892), qui sera maire de la ville de 1857 à 1861 et d’Aglaë Brest (1827-1897). Sa généalogie ne manque pas de références intéressantes : son grand-père paternel, Jean-Joseph Castellan, président à la Cour d’Appel d’Aix et natif de Tourves, est le fils de Marie-Françoise d’Astros (1775-1838), sœur du cardinal d’Astros (1772-1851) et nièce du ministre Portalis (1746-1807) qui furent tous deux les artisans du concordat de 1802. L'arrière grand-père de Dominique est encore le cousin issu de germain du chanoine honoraire de Fréjus Jean-Probace Castellan (1759-1837). Très jeune, Dominique Castellan se sentit appelé au sacerdoce. Après des études chez les dominicains à Oullins (il sera très fortement marqué par ce qu'il y reçut et choisira de devenir tertiaire dominicain), il entre au grand séminaire de Marseille tenu par les lazaristes. Dominique Castellan est ordonné prêtre pour le diocèse de Marseille le 29 juin 1880. D’abord nommé vicaire à Saint-François d'Assise puis à Saint-Charles, il est curé de Montredon en 1895, il est encore rédacteur à l’Echo de Notre-Dame de la Garde et directeur des institutions des Jeunes Aveugles et des Sourds-Muets. En 1898 l’abbé Castellan est désigné comme vicaire général de Mgr Robert qui le nomme chanoine de sa cathédrale. Préconisé évêque de Digne par bref du 13 juillet 1906, le nouveau prélat fut sacré dans la cathédrale de Marseille le 26 août de la même année par Mgr Andrieu assisté de Mgr Berthet et de Mgr Guillibert (dont le grand-père maternel était cousin germain de la grand-mère paternelle de Mgr Castellan). La même année celui-ci le fit chanoine d’honneur de la cathédrale de Fréjus. Un décret pontifical du 26 mai 1915 transféra Mgr Castellan à l’archevêché de Chambéry. Le 31 août 1916 il était co-consécrateur pour l’ordination épiscopale de Mgr Simeone. L’archevêque de Chambéry était peu ouvert aux nouveautés et partisan des anciens usages comme le port du rabat ou la prononciation du latin à la française, par ailleurs il eut du mal à prendre des distances avec l’Action française malgré la condamnation romaine et la mise en garde de son consécrateur, le cardinal Andrieu, publiée le 27 août 1926. Malgré son souci des vocations et des œuvres de jeunesse, il n’eut pas toujours l’audace et la liberté nécessaires pour une meilleure efficacité pastorale. Son ministère fut en outre limité par ses ennuis de santé qui, à partir de 1931, ralentirent le dynamisme du diocèse. Cloué au lit et sentant sa fin prochaine il reçut les derniers sacrements des mains du vicaire général, Mgr Costa de Beauregard et s’éteint à Chambéry le 12 mai 1936. Ses funérailles solennelles furent célébrées le samedi 16 mai en la cathédrale de Chambéry.

d'Assise puis à Saint-Charles, il est curé de Montredon en 1895, il est encore rédacteur à l’Echo de Notre-Dame de la Garde et directeur des institutions des Jeunes Aveugles et des Sourds-Muets. En 1898 l’abbé Castellan est désigné comme vicaire général de Mgr Robert qui le nomme chanoine de sa cathédrale. Préconisé évêque de Digne par bref du 13 juillet 1906, le nouveau prélat fut sacré dans la cathédrale de Marseille le 26 août de la même année par Mgr Andrieu assisté de Mgr Berthet et de Mgr Guillibert (dont le grand-père maternel était cousin germain de la grand-mère paternelle de Mgr Castellan). La même année celui-ci le fit chanoine d’honneur de la cathédrale de Fréjus. Un décret pontifical du 26 mai 1915 transféra Mgr Castellan à l’archevêché de Chambéry. Le 31 août 1916 il était co-consécrateur pour l’ordination épiscopale de Mgr Simeone. L’archevêque de Chambéry était peu ouvert aux nouveautés et partisan des anciens usages comme le port du rabat ou la prononciation du latin à la française, par ailleurs il eut du mal à prendre des distances avec l’Action française malgré la condamnation romaine et la mise en garde de son consécrateur, le cardinal Andrieu, publiée le 27 août 1926. Malgré son souci des vocations et des œuvres de jeunesse, il n’eut pas toujours l’audace et la liberté nécessaires pour une meilleure efficacité pastorale. Son ministère fut en outre limité par ses ennuis de santé qui, à partir de 1931, ralentirent le dynamisme du diocèse. Cloué au lit et sentant sa fin prochaine il reçut les derniers sacrements des mains du vicaire général, Mgr Costa de Beauregard et s’éteint à Chambéry le 12 mai 1936. Ses funérailles solennelles furent célébrées le samedi 16 mai en la cathédrale de Chambéry. Pierre-Marie-Étienne-Gustave Ardin nait à Clairvaux-les-Lacs (Jura) le 29 décembre 1840. Il est le fils de Jean-Marie-Adolphe Ardin, fabricant de papier et d’Herminie Roy. Après des études théologiques au séminaire de Versailles, il y est ordonné prêtre le 21 mai 1864. Déjà pro-secrétaire de l'évêché de Versailles depuis le 1er novembre 1863, il en devient le secrétaire général le 15 avril 1866. L’abbé Ardin est nommé aumônier de la chapelle du château de Versailles le 1er avril 1867. Pendant la guerre de 1870-1871, il est aumônier volontaire aux armées. Il est fait chanoine titulaire de la cathédrale de Versailles le 11 janvier 1876, Prélat domestique de Sa Sainteté en 1877, puis nommé évêque d'Oran le 27 février 1880, et sacré dans la chapelle du château de Versailles par Mgr Legain, archevêque de Montauban, le 1er mai suivant.

Pierre-Marie-Étienne-Gustave Ardin nait à Clairvaux-les-Lacs (Jura) le 29 décembre 1840. Il est le fils de Jean-Marie-Adolphe Ardin, fabricant de papier et d’Herminie Roy. Après des études théologiques au séminaire de Versailles, il y est ordonné prêtre le 21 mai 1864. Déjà pro-secrétaire de l'évêché de Versailles depuis le 1er novembre 1863, il en devient le secrétaire général le 15 avril 1866. L’abbé Ardin est nommé aumônier de la chapelle du château de Versailles le 1er avril 1867. Pendant la guerre de 1870-1871, il est aumônier volontaire aux armées. Il est fait chanoine titulaire de la cathédrale de Versailles le 11 janvier 1876, Prélat domestique de Sa Sainteté en 1877, puis nommé évêque d'Oran le 27 février 1880, et sacré dans la chapelle du château de Versailles par Mgr Legain, archevêque de Montauban, le 1er mai suivant. Il s’y montre partisan de la politique de ralliement à la République prônée par Léon XIII. À la suite de la fermeture du collège des Jésuites, expulsés par décret, il installe à Oran un petit séminaire à côté du grand séminaire, dans les anciens appartements épiscopaux. Le 27 mars 1884, il est transféré sur le siège épiscopal de La Rochelle où il doit gérer la délicate succession de Mgr Thomas promu archevêque de Rouen, qui avait lancé de vastes chantiers de construction. Enfin, Mgr Ardin est nommé archevêque de Sens le 11 juillet 1892. Lié par une vieille amitié avec Mgr Arnaud, c'est lui qui l'ordonnera évêque le 18 février 1900 dans la cathédrale de Toulon, en retour il recevra la même année le titre de chanoine d'honneur de Fréjus. Mgr Ardin meurt dans le palais épiscopal de Sens le 21 novembre 1911. Il avait été fait en outre Chevalier de la Légion d'honneur (30 janvier 1877), Grand-Croix de l'Ordre du Saint-Sépulcre, Assistant du trône pontifical et Comte romain.

Il s’y montre partisan de la politique de ralliement à la République prônée par Léon XIII. À la suite de la fermeture du collège des Jésuites, expulsés par décret, il installe à Oran un petit séminaire à côté du grand séminaire, dans les anciens appartements épiscopaux. Le 27 mars 1884, il est transféré sur le siège épiscopal de La Rochelle où il doit gérer la délicate succession de Mgr Thomas promu archevêque de Rouen, qui avait lancé de vastes chantiers de construction. Enfin, Mgr Ardin est nommé archevêque de Sens le 11 juillet 1892. Lié par une vieille amitié avec Mgr Arnaud, c'est lui qui l'ordonnera évêque le 18 février 1900 dans la cathédrale de Toulon, en retour il recevra la même année le titre de chanoine d'honneur de Fréjus. Mgr Ardin meurt dans le palais épiscopal de Sens le 21 novembre 1911. Il avait été fait en outre Chevalier de la Légion d'honneur (30 janvier 1877), Grand-Croix de l'Ordre du Saint-Sépulcre, Assistant du trône pontifical et Comte romain.