Mgr Charles de Provenchères (1904-1984), chanoine d’honneur

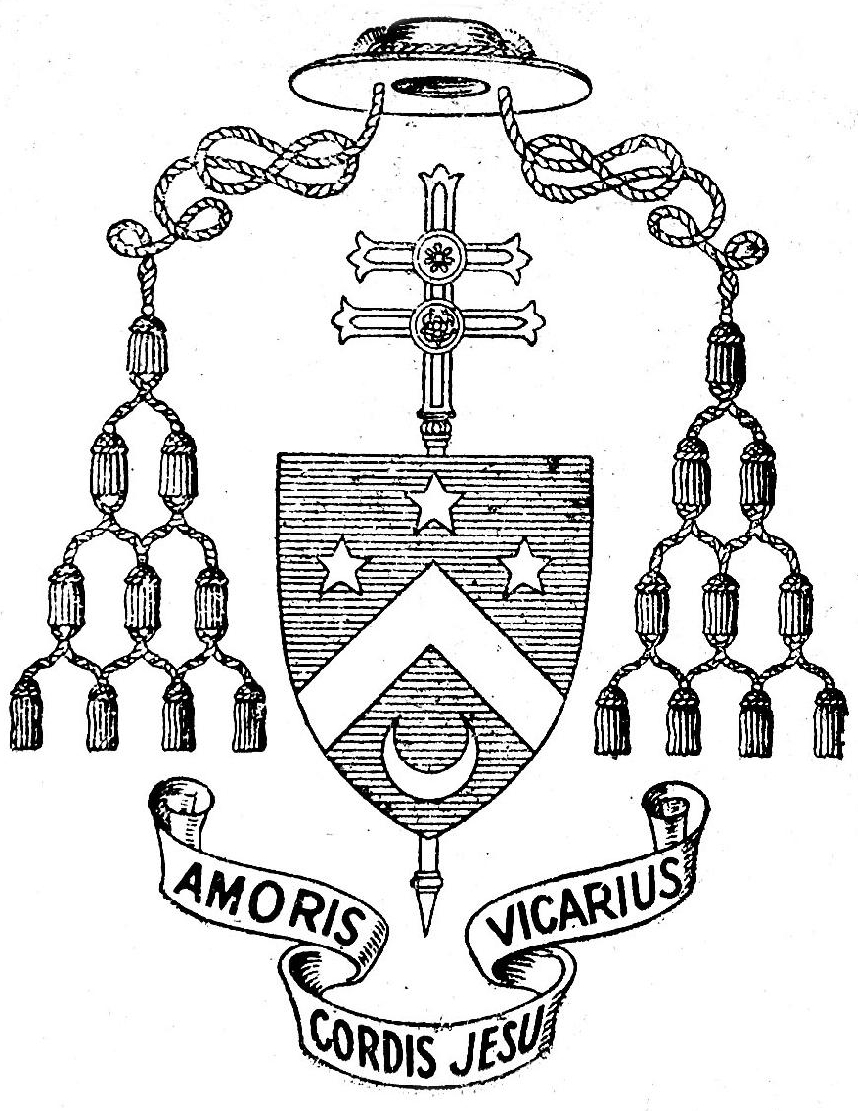

Charles-Marie-Joseph-Henri de Provenchères naît à Moulins le 3 septembre 1904, aîné des enfants de Pierre-Marie, capitaine d’infanterie, et de Marie-Josèphe Olivier. Son père meurt à 38 ans pour la France le 20 août 1914 en Allemagne. Après des études au séminaire français de Rome, et avec une licence en philosophie, il est ordonné prêtre le 7 avril 1928 pour le diocèse de Moulins. Il y est nommé aumônier de l’Institution du Sacré-Cœur, puis supérieur du petit séminaire. Il est alors appelé à devenir archevêque d’Aix-en-Provence le 3 novembre 1945 et sacré le 18 janvier 1946, pour succéder à Mgr de la Villerabel écarté pour ses compromissions politiques. Marqué par l’expérience de la guerre et la prise de conscience de la déchristianisation du pays, il axe son ministère épiscopal sur trois objectifs principaux : la mission, l’Action catholique et l’apostolat ouvrier. C’est ainsi qu’il appuiera les initiatives d’un prêtre marseillais, l’abbé Jacques Loew pour lequel il approuve à Port-de-Bouc une pieuse union en 1956 qui prend le nom de « Mission ouvrière Saints Pierre et Paul », qui sera érigée en Institut apostolique missionnaire en 1965. Il accueille encore sur son diocèse les deux branches masculine et féminine des Fraternités Charles de Foucauld. Il participe avec enthousiasme mais discrétion aux quatre sessions du concile Vatican II, dont il est membre de la Commission préparatoire qui s’occupait de la discipline du clergé et du peuple chrétien. Sans jamais transiger avec la fidélité à l’Eglise ni la soumission au Magistère, il aura parfois déconcerté, tributaire d’une période déstabilisatrice durant laquelle son diocèse aura vu sa population s’accroître de 253 000 à 600 000 habitants, pendant que le nombre de prêtres passait de 211 à 266 seulement. Cet aveu, en 1971, trahit la déception d’un engagement généreux qui n’aura pas atteint son but : « J'imaginais un après-conc ile vécu dans la joie, l'union, un grand renouveau spirituel et apostolique. Ce renouveau s'accomplit ; mais vous savez à travers quels remous. À certains moments, la charge de l'épiscopat est lourde à porter (…). Depuis plus de mille ans, l'Eglise avait grandi dans une civilisation de chrétienté ; elle se trouve aujourd'hui envoyée à un monde qui ne croit pas. C'est là le fond du problème actuel. » Il se retire le 30 novembre 1978, un an avant l’âge requis par le motu proprio Ecclesiae Sanctae de 1966, et meurt le 2 juin 1984. Il est inhumé dans la cathédrale Saint-Sauveur, d'Aix. Mgr de Provenchères avait été fait chanoine d’honneur de Fréjus par Mgr Gaudel en 1958, l’année où l’archevêque vint solennellement à Toulon publier le 12 janvier la bulle Qui arcana Dei par laquelle le pape Pie XII transférait le siège du diocèse de Fréjus à Toulon, avec le titre nouveau de diocèse de Fréjus-Toulon.

ile vécu dans la joie, l'union, un grand renouveau spirituel et apostolique. Ce renouveau s'accomplit ; mais vous savez à travers quels remous. À certains moments, la charge de l'épiscopat est lourde à porter (…). Depuis plus de mille ans, l'Eglise avait grandi dans une civilisation de chrétienté ; elle se trouve aujourd'hui envoyée à un monde qui ne croit pas. C'est là le fond du problème actuel. » Il se retire le 30 novembre 1978, un an avant l’âge requis par le motu proprio Ecclesiae Sanctae de 1966, et meurt le 2 juin 1984. Il est inhumé dans la cathédrale Saint-Sauveur, d'Aix. Mgr de Provenchères avait été fait chanoine d’honneur de Fréjus par Mgr Gaudel en 1958, l’année où l’archevêque vint solennellement à Toulon publier le 12 janvier la bulle Qui arcana Dei par laquelle le pape Pie XII transférait le siège du diocèse de Fréjus à Toulon, avec le titre nouveau de diocèse de Fréjus-Toulon.

La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».

La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».