Famille Van Gaver

Cette famille flamande des environs d'Audenarde a préféré s'exiler plutôt que d'abjurer sa foi catholique, c'est ainsi que Gilles Van Gaver (1652-1703) s’installe à Lille, où il est qualifié de « bourgeois », son petit-fils Jean-François-Joseph naît à Marseille en 1740 comme son fils, Marie-Théodore-Amédée. Ce dernier, officier d'artillerie pendant les Cent-Jours, démissionne de l'armée à la loi de réduction des cadres (dans l'optique de la réorganisation de l'armée imposée par Louis XVIII) et ainsi devenu libre développe une maison de commerce en Tunisie. C'est à lui que Louis-Philippe s'adressera pour ériger une chapelle sur la colline de Byrsa à Carthage en l'honneur de saint Louis dont la tradition situait la mort en ce lieu (elle fera place plus tard à la cathédrale Saint-Louis aujourd'hui désaffectée). La famille réside cependant la plupart du temps à Marseille ou à Hyères où elle a acquis "une campagne".

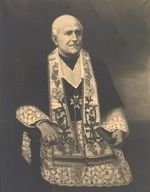

Théodore Van Gaver (1850-1930)

Marie-Pascal-Théodore Van Gaver naît le 26 janvier 1850 à Hyères, il est le huitième des dix enfants de Marie-Théodore-Amédée Van Gaver (1797-1882) et de Marie-Madeleine Gandolphe (1811-1891). Après son baccalauréat ès lettres, il entre au séminaire après avoir cependant fait une année de droit à la demande de son père. Une fois ordonné prêtre, le 24 septembre 1878 par Mgr de Charbonnel, il est nommé au collège de La Seyne puis est envoyé comme professeur au petit séminaire de Brignoles en octobre 1886. Il en devient le supérieur en janvier 1893 et reçoit sa nomination de chanoine honoraire de la cathédrale de Fréjus en 1896 ; il y est installé le mardi 16 juin, à l'office capitulaire du soir. Ayant démissionné en novembre de la même année de la responsabilité du petit séminaire, il est autorisé à prendre du repos puis envoyé le 1er octobre 1897 comme aumônier du juvénat des Frères maristes au Luc. Le 1er septembre 1900, pour le rapprocher de ses origines, on l'affecte au service des religieuses franciscaines d’Hyères. Son ami Mgr Bonnefoy, promu à l'évêché de La Rochelle, aurait bien voulu se l'attacher depuis plusieurs années, ce n'est que lorsqu'il fut transféré à Aix à l'été 1901 qu'il appela le chanoine Van Gaver pour en faire son vicaire général en septembre de cette année ; il est enfin pourvu de la charge de curé-doyen de la paroisse du Saint-Esprit au centre de la ville d’Aix en 1908. Le chanoine Van Gaver meurt à Aix le 28 janvier 1930. Il sera inhumé dans le caveau familial de Marseille.

Marie-Pascal-Théodore Van Gaver naît le 26 janvier 1850 à Hyères, il est le huitième des dix enfants de Marie-Théodore-Amédée Van Gaver (1797-1882) et de Marie-Madeleine Gandolphe (1811-1891). Après son baccalauréat ès lettres, il entre au séminaire après avoir cependant fait une année de droit à la demande de son père. Une fois ordonné prêtre, le 24 septembre 1878 par Mgr de Charbonnel, il est nommé au collège de La Seyne puis est envoyé comme professeur au petit séminaire de Brignoles en octobre 1886. Il en devient le supérieur en janvier 1893 et reçoit sa nomination de chanoine honoraire de la cathédrale de Fréjus en 1896 ; il y est installé le mardi 16 juin, à l'office capitulaire du soir. Ayant démissionné en novembre de la même année de la responsabilité du petit séminaire, il est autorisé à prendre du repos puis envoyé le 1er octobre 1897 comme aumônier du juvénat des Frères maristes au Luc. Le 1er septembre 1900, pour le rapprocher de ses origines, on l'affecte au service des religieuses franciscaines d’Hyères. Son ami Mgr Bonnefoy, promu à l'évêché de La Rochelle, aurait bien voulu se l'attacher depuis plusieurs années, ce n'est que lorsqu'il fut transféré à Aix à l'été 1901 qu'il appela le chanoine Van Gaver pour en faire son vicaire général en septembre de cette année ; il est enfin pourvu de la charge de curé-doyen de la paroisse du Saint-Esprit au centre de la ville d’Aix en 1908. Le chanoine Van Gaver meurt à Aix le 28 janvier 1930. Il sera inhumé dans le caveau familial de Marseille.

Trois des petits-enfants de son frère Ferdinand-Sauveur (1829-1890) entrèrent à leur tour dans les ordres, ce furent :

André Van Gaver, fils d’Amédée (1864-1915), officier de marine, et de Marie Sunhary de Verville (1870-1930), séminariste du diocèse de Fréjus, qui mourra le 26 août 1917 au champ d’honneur à Douaumont, il n’avait que 21 ans.

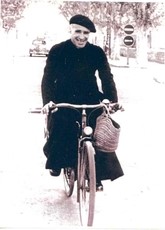

Pierre Van Gaver (1901-1971)

Le d

Le d euxième petit-neveu, frère d’André (1896-1917), Pierre-Henry-Marie-Joseph Van Gaver naît le 30 novembre 1901 à Toulon. Il est ordonné prêtre par Mgr Simeone le 29 juin 1927. Il commence son ministère par un an de professorat au petit séminaire d'Hyères puis entre en 1929 au service de la marine nationale comme aumônier. Dans cette fonction, il dirigea pendant près de dix ans le Foyer catholique du marin, plus connu sous le nom de "Villa Jeanne d'Arc". Lorsque survint la guerre, l'abbé Van Gaver demanda à être embarqué et connut en 1940 le sort de l'Escadre d'Alexandrie, avant de rejoindre Casablanca où il exerça pendant quelques années la charge de vicaire à la paroisse du Sacré-Coeur. De retour dans le diocèse en 1947, il fut nommé à la paroisse Sainte-Madeleine de Hyères, dont il fut le fondateur et qu'il administra comme curé pendant onze ans. Nommé ensuite curé de Saint-Flavien, à Toulon, en 1958, il conserva cette charge jusqu'à sa mort à Marseille le 17 février 1971. Ses obsèques furent célébrées dans cette dernière ville le 19 février. Il avait été installé chanoine honoraire de Fréjus le 20 août 1960.

euxième petit-neveu, frère d’André (1896-1917), Pierre-Henry-Marie-Joseph Van Gaver naît le 30 novembre 1901 à Toulon. Il est ordonné prêtre par Mgr Simeone le 29 juin 1927. Il commence son ministère par un an de professorat au petit séminaire d'Hyères puis entre en 1929 au service de la marine nationale comme aumônier. Dans cette fonction, il dirigea pendant près de dix ans le Foyer catholique du marin, plus connu sous le nom de "Villa Jeanne d'Arc". Lorsque survint la guerre, l'abbé Van Gaver demanda à être embarqué et connut en 1940 le sort de l'Escadre d'Alexandrie, avant de rejoindre Casablanca où il exerça pendant quelques années la charge de vicaire à la paroisse du Sacré-Coeur. De retour dans le diocèse en 1947, il fut nommé à la paroisse Sainte-Madeleine de Hyères, dont il fut le fondateur et qu'il administra comme curé pendant onze ans. Nommé ensuite curé de Saint-Flavien, à Toulon, en 1958, il conserva cette charge jusqu'à sa mort à Marseille le 17 février 1971. Ses obsèques furent célébrées dans cette dernière ville le 19 février. Il avait été installé chanoine honoraire de Fréjus le 20 août 1960.

Le chanoine Théodore Van Gaver baptisera le 17 février 1918 en l’église paroissiale marseillaise de Saint-Giniez le troisième petit-neveu : Alain Van Gaver (1921-1993), fils de Ferdinand (1874-1943) et d’Andrée Giraud, qui deviendra un jour vicaire apostolique puis évêque de Nakhon-Ratchasima et mourra le 4 mai 1993 à Marseille après un riche apostolat missionnaire en Chine et en Thaïlande dans le cadre des Missions étrangères de Paris.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.