Louis-Marie Lambert (1814-1892)

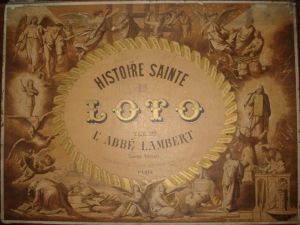

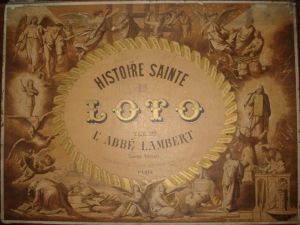

Louis Lambert naît à Grasse le 24 février 1814. Son père, Jean-Paul y est boucher et habite avec son épouse, Claire Bompar, Place aux Herbes. Nul doute que le jeune Louis dut subir l’influence de ces admirables pasteurs que furent Messire Jean-Joseph Archier curé de la cathédrale voisine, qui y avait fait refleurir le culte au lendemain de la Révolution française et tiendra la paroisse jusqu’à sa mort en 1830, après y avoir créé le petit-séminaire, dont le supérieur, Honorat Chabaud, prendra le relai comme archiprêtre, de 1830 à 1840. Après le petit séminaire de Grasse où Louis remporte plusieurs années le prix d’excellence, le voilà au grand séminaire de Fréjus où il est ordonné prêtre en 1838. L’abbé Lambert est immédiatement affecté à la cathédrale comme vicaire tout en remplissant les fonctions de pro-secrétaire de Mgr Michel. En 1843, il décide d’entrer au noviciat de la Compagnie de Jésus à Avignon mais, au bout de dix-huit mois et avec l’accord de ses supérieurs, il rejoint Paris où il exercera désormais son ministère successivement à Saint-Philippe-du-Roule, aux Carmes, chez les Bénédictines du Temple dont il sera le chapelain puis comme aumônier des Dames dites de Saint-Michel. Doué d’une activité multiforme et avec le talent de dessinateur qui était le sien, il publie déjà un Catéchisme Illustré de Paris, puis un Memoriale vitae sacerdotalis. Emu du sort des sourds-muets, sa charité va bientôt l’orienter vers l’œuvre qui sera celle de sa vie. En 1854, il est nommé premier aumônier de l’Institut impérial des sourds-muets, maison de formation installée depuis 1794 au petit séminaire des Oratoriens de la rue Saint-Magloire pour poursuivre l’œuvre de l’abbé de l’Epée (1712-1789). Il restera à ce poste jusqu’en 1879 et y multipliera les initiatives. En 1856 Mgr Jordany lui octroie le titre de chanoine honoraire de Fréjus. Le chanoine Lambert, associant le dessin et la description, publie en 1865 le premier dictionnaire bilingue français/langue des signes. Ce chef-d’œuvre inégalé est en avance sur son temps : ne se contentant pas d'une mise en parallèle élémentaire des unités lexicales de chacune des deux langues comme le font la totalité des recueils actuels, il replace chaque signe dans son contexte et indique comment traduire des milliers d'expressions françaises. Il publie encore une syntaxe et, parallèlement, des ouvrages catéchétiques à l’égard des sourds-muets : La Religion et les devoirs moraux de la vie enseignés aux sourds-muets en 1859, un catéchisme et un paroissien en 1865,  ou – beaucoup plus original – un jeu de société au titre évocateur : Histoire sainte en loto, composé de 24 grands cartons et 360 petits cartons qui décrivent tous les épisodes de cette histoire. En même temps, l'abbé Lambert avait fondé depuis 1855 des conférences spirituelles en langage des signes chaque dimanche dans les paroisses parisiennes de Saint-Roch et de Sainte-Marguerite. Il fonde encore une revue mensuelle à l’usage des sourds-muets : Le Conseiller des sourds-muets et accompagne la création d’institutions spécialisées pour les sourds-muets dans divers points de France. Toute cette activité aux multiples facettes représente un effort colossal qui fut le fruit d'années de travail et de grands sacrifices financiers de la part de l'abbé. Malheureusement, quinze ans après la parution de son dictionnaire, la langue des signes fut interdite dans les écoles spécialisées, et l'ouvrage mis au rebut : pendant un siècle, les sourds-muets seront réduits à l’illettrisme. Mais Louis-Marie Lambert fut l’initiateur d’une autre œuvre qui porta immédiatement de beaux fruits, à l’occasion d’une rencontre étonnante : le bienheureux Pierre Bonhomme (1803-1861), prêtre du diocèse de Cahors, fondateur des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire se préoccupait du sort des jeunes sourdes et muettes et se décide à monter à Paris à la fin des années 1850 pour rencontrer l’abbé Lambert. Quand il arrive à sa porte, celui-ci était en prière, en train d’implorer saint Vincent-de-Paul : « Bon saint Vincent, vous avez toujours été prêt à porter secours aux pauvres, aux malheureux et aux enfants abandonnés. Vous ne vous êtes pas encore occupé des sourds. Il est temps de le faire maintenant ! Envoyez-nous quelqu’un qui puisse réaliser ce dont nous avons besoin pour notre Institut. » Le Père Bonhomme se présente alors. « – Etes-vous l’homme que je demande au Seigneur ? – Peut-être ! Parlez-moi de lui. Quelle sorte d’homme demandez-vous dans vos prières ? – Notre Institut ne peut pas répondre à tous les besoins. Des sourdes-muettes adultes ont passé la limite d’âge. Personne ne les accepte et elles pourraient bien finir par se retrouver à la rue ! Certaines voudraient bien se consacrer à Dieu, mais aucune congrégation ne leur ouvre ses portes ! – Eh bien. Je suis votre homme. Je suis venu vous proposer mes sœurs, et ouvrir notre congrégation aux sourds est pour moi une grande joie. Nous avons un foyer rue des Postes, il y a assez de place pour les pensionnaires et quelques personnes de plus pour commencer ». La première recrue sera une jeune femme sourde, de vingt-deux ans, à laquelle l’abbé Lambert a fait faire sa première communion et qui, atteinte de typhoïde, était à la rue, sur un brancard… La congrégation s’établit en 1860 à Bourg-la-Reine où l'établissement accueillera tout à la fois les petites filles dès l'âge de trois ans, les femmes sans aucun appui et celles qui veulent se consacrer à Dieu et c'est là que le chanoine Lambert s'installe à partir de mars 1872.

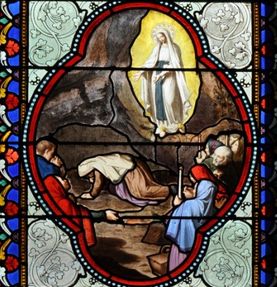

ou – beaucoup plus original – un jeu de société au titre évocateur : Histoire sainte en loto, composé de 24 grands cartons et 360 petits cartons qui décrivent tous les épisodes de cette histoire. En même temps, l'abbé Lambert avait fondé depuis 1855 des conférences spirituelles en langage des signes chaque dimanche dans les paroisses parisiennes de Saint-Roch et de Sainte-Marguerite. Il fonde encore une revue mensuelle à l’usage des sourds-muets : Le Conseiller des sourds-muets et accompagne la création d’institutions spécialisées pour les sourds-muets dans divers points de France. Toute cette activité aux multiples facettes représente un effort colossal qui fut le fruit d'années de travail et de grands sacrifices financiers de la part de l'abbé. Malheureusement, quinze ans après la parution de son dictionnaire, la langue des signes fut interdite dans les écoles spécialisées, et l'ouvrage mis au rebut : pendant un siècle, les sourds-muets seront réduits à l’illettrisme. Mais Louis-Marie Lambert fut l’initiateur d’une autre œuvre qui porta immédiatement de beaux fruits, à l’occasion d’une rencontre étonnante : le bienheureux Pierre Bonhomme (1803-1861), prêtre du diocèse de Cahors, fondateur des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire se préoccupait du sort des jeunes sourdes et muettes et se décide à monter à Paris à la fin des années 1850 pour rencontrer l’abbé Lambert. Quand il arrive à sa porte, celui-ci était en prière, en train d’implorer saint Vincent-de-Paul : « Bon saint Vincent, vous avez toujours été prêt à porter secours aux pauvres, aux malheureux et aux enfants abandonnés. Vous ne vous êtes pas encore occupé des sourds. Il est temps de le faire maintenant ! Envoyez-nous quelqu’un qui puisse réaliser ce dont nous avons besoin pour notre Institut. » Le Père Bonhomme se présente alors. « – Etes-vous l’homme que je demande au Seigneur ? – Peut-être ! Parlez-moi de lui. Quelle sorte d’homme demandez-vous dans vos prières ? – Notre Institut ne peut pas répondre à tous les besoins. Des sourdes-muettes adultes ont passé la limite d’âge. Personne ne les accepte et elles pourraient bien finir par se retrouver à la rue ! Certaines voudraient bien se consacrer à Dieu, mais aucune congrégation ne leur ouvre ses portes ! – Eh bien. Je suis votre homme. Je suis venu vous proposer mes sœurs, et ouvrir notre congrégation aux sourds est pour moi une grande joie. Nous avons un foyer rue des Postes, il y a assez de place pour les pensionnaires et quelques personnes de plus pour commencer ». La première recrue sera une jeune femme sourde, de vingt-deux ans, à laquelle l’abbé Lambert a fait faire sa première communion et qui, atteinte de typhoïde, était à la rue, sur un brancard… La congrégation s’établit en 1860 à Bourg-la-Reine où l'établissement accueillera tout à la fois les petites filles dès l'âge de trois ans, les femmes sans aucun appui et celles qui veulent se consacrer à Dieu et c'est là que le chanoine Lambert s'installe à partir de mars 1872.  Le bienheureux pape Pie IX lui confère le titre et les privilèges de Missionnaire apostolique. En 1879, alors qu’il doit renoncer à sa charge d’aumônier de l’institution parisienne, le cardinal Guibert le fait chanoine honoraire de Paris, il le sera encore de Nice en 1887. A côté de son ministère, il avait développé des talents artistiques et c'est lui qui dessinera les vitraux de la basilique de l'Immaculée-Conception de Lourdes, que réalisera en 1877-78 Lucien Laurent-Gsell, neveu de Louis Pasteur. Le chanoine Lambert commercialisera aussi en 1882 une lithographie illustrant la théologie de saint Thomas d'Aquin préconisée par Léon XIII, sur le modèle du Triomphe du Docteur Angélique de Benozzo Gozzoli, dont l'original sous forme de toile sera offert au séminaire Saint-Sulpice et une réduction, au pape Léon XIII en personne. C'est à Bourg-la-Reine qu’il meurt le 15 décembre 1892 entouré par la communauté des religieuses de Notre-Dame du Calvaire. Victorien Sardou, présidant en 1880 la Séance de l'Académie Française qui lui décernait le prix Souriau osera affirmer : "On peut dire que, depuis le saint abbé de l’Épée, personne n’a plus fait pour l’éducation morale des sourds-muets que M. l’abbé Lambert, qui pendant vingt-cinq ans s’est appliqué, avec une abnégation au-dessus de tout éloge, à compléter la grande œuvre de son immortel devancier". Le chanoine Lambert était chevalier de l’ordre impérial brésilien de la Rose depuis 1872.

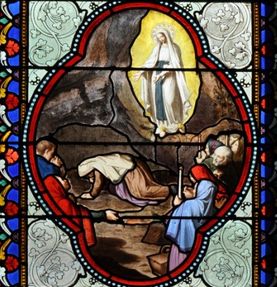

Le bienheureux pape Pie IX lui confère le titre et les privilèges de Missionnaire apostolique. En 1879, alors qu’il doit renoncer à sa charge d’aumônier de l’institution parisienne, le cardinal Guibert le fait chanoine honoraire de Paris, il le sera encore de Nice en 1887. A côté de son ministère, il avait développé des talents artistiques et c'est lui qui dessinera les vitraux de la basilique de l'Immaculée-Conception de Lourdes, que réalisera en 1877-78 Lucien Laurent-Gsell, neveu de Louis Pasteur. Le chanoine Lambert commercialisera aussi en 1882 une lithographie illustrant la théologie de saint Thomas d'Aquin préconisée par Léon XIII, sur le modèle du Triomphe du Docteur Angélique de Benozzo Gozzoli, dont l'original sous forme de toile sera offert au séminaire Saint-Sulpice et une réduction, au pape Léon XIII en personne. C'est à Bourg-la-Reine qu’il meurt le 15 décembre 1892 entouré par la communauté des religieuses de Notre-Dame du Calvaire. Victorien Sardou, présidant en 1880 la Séance de l'Académie Française qui lui décernait le prix Souriau osera affirmer : "On peut dire que, depuis le saint abbé de l’Épée, personne n’a plus fait pour l’éducation morale des sourds-muets que M. l’abbé Lambert, qui pendant vingt-cinq ans s’est appliqué, avec une abnégation au-dessus de tout éloge, à compléter la grande œuvre de son immortel devancier". Le chanoine Lambert était chevalier de l’ordre impérial brésilien de la Rose depuis 1872.

Né le 27 juin 1920 à Mulhouse d’un père paysan originaire de Willer, le jeune Charles-Amarin fréquente l’école des frères de Matzenheim à Mulhouse, avant d’entrer à l’alumnat des pères assomptionnistes à Scherwiller puis à Miribel en Isère. En octobre 1938 il entre au grand séminaire de Strasbourg. Diacre en décembre 1942, il est ordonné prêtre le 11 juillet 1943 à Clermont-Ferrand. Licencié ès lettres, l’abbé Brand est également docteur en théologie et diplômé d’études supérieures de philosophie. Dès septembre 1943, il se met comme secrétaire particulier au service de Mgr Gaudel, ancien professeur à la faculté de théologie catholique de Strabourg devenu évêque de Fréjus et Toulon. En 1944, alors que la guerre se prolongeait en France, l’abbé Brand est nommé aumônier d’une école des enfants de troupe et doit rejoindre la petite ville thermale de La Roche-Posay : « les journées, j’étais avec les enfants, la nuit assez souvent ici ou là dans les fermes avec des groupes de maquisards ». En août 1944, il négocie avec succès pour empêcher des représailles de la part des autorités allemandes. L’abbé Brand finit la guerre comme aumônier militaire, quittant Paris en 1945 avec comme destination le camp de Bergen-Belsen et la mission vaticane, au service des personnes déportées. A son retour en Provence, l’abbé Brand poursuit son action pastorale auprès de Mgr Gaudel. En 1955, il est incardiné au

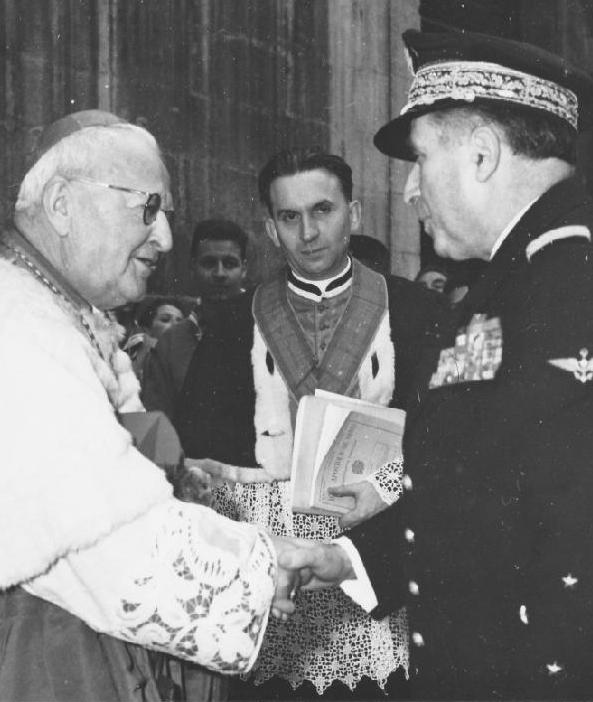

Né le 27 juin 1920 à Mulhouse d’un père paysan originaire de Willer, le jeune Charles-Amarin fréquente l’école des frères de Matzenheim à Mulhouse, avant d’entrer à l’alumnat des pères assomptionnistes à Scherwiller puis à Miribel en Isère. En octobre 1938 il entre au grand séminaire de Strasbourg. Diacre en décembre 1942, il est ordonné prêtre le 11 juillet 1943 à Clermont-Ferrand. Licencié ès lettres, l’abbé Brand est également docteur en théologie et diplômé d’études supérieures de philosophie. Dès septembre 1943, il se met comme secrétaire particulier au service de Mgr Gaudel, ancien professeur à la faculté de théologie catholique de Strabourg devenu évêque de Fréjus et Toulon. En 1944, alors que la guerre se prolongeait en France, l’abbé Brand est nommé aumônier d’une école des enfants de troupe et doit rejoindre la petite ville thermale de La Roche-Posay : « les journées, j’étais avec les enfants, la nuit assez souvent ici ou là dans les fermes avec des groupes de maquisards ». En août 1944, il négocie avec succès pour empêcher des représailles de la part des autorités allemandes. L’abbé Brand finit la guerre comme aumônier militaire, quittant Paris en 1945 avec comme destination le camp de Bergen-Belsen et la mission vaticane, au service des personnes déportées. A son retour en Provence, l’abbé Brand poursuit son action pastorale auprès de Mgr Gaudel. En 1955, il est incardiné au diocèse de Fréjus et Toulon et fait chanoine titulaire de la cathédrale de Fréjus en octobre de la même année, avec la fonction de grand chantre. Il est chargé de l’enseignement religieux et des aumôneries, avant d’être nommé vicaire général de 1955 à 1960 avec le titre d'archidiacre de Fréjus, puis vicaire épiscopal et à nouveau vicaire général à partir de 1963. Pendant plus de dix ans, il aura notamment en charge l’aumônerie des camps militaires. Le 28 décembre 1971, Charles-Amarin Brand est nommé auxiliaire de Mgr Barthe, évêque de Fréjus-Toulon. Il est sacré évêque en la basilique Saint-Pierre de Rome par le pape Paul VI, en même temps que dix-huit autres évêques, avec le titre d'évêque in partibus d'Uthina. A Toulon, Mgr Brand met en place trois grandes zones pastorales, confiée chacune à la responsabilité d’un vicaire épiscopal et contribue au développement de la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs. Il portera également ce souci au plan national. Le 26 août 1976, Mgr Brand est nommé auxiliaire de Mgr Elchinger, évêque de Strasbourg. En 1981, il devient archevêque de Monaco : il y célèbre en 1982 les obsèques de la princesse Grâce. Le 16 juillet 1984, c’est à Strasbourg que le pape l’appelle à nouveau, comme archevêque-évêque. Il y reçoit le pape Jean-Paul II du 8 au 11 octobre 1988. Ayant atteint l’âge de 75 ans en 1995, Mgr Brand restera néanmoins en activité jusqu’à l’arrivée de son successeur en novembre 1997. Désormais, Mgr Charles-Amarin Brand partagea sa vie entre Colmar et Toulouse, où il est décédé le jour de Pâques 2013.

diocèse de Fréjus et Toulon et fait chanoine titulaire de la cathédrale de Fréjus en octobre de la même année, avec la fonction de grand chantre. Il est chargé de l’enseignement religieux et des aumôneries, avant d’être nommé vicaire général de 1955 à 1960 avec le titre d'archidiacre de Fréjus, puis vicaire épiscopal et à nouveau vicaire général à partir de 1963. Pendant plus de dix ans, il aura notamment en charge l’aumônerie des camps militaires. Le 28 décembre 1971, Charles-Amarin Brand est nommé auxiliaire de Mgr Barthe, évêque de Fréjus-Toulon. Il est sacré évêque en la basilique Saint-Pierre de Rome par le pape Paul VI, en même temps que dix-huit autres évêques, avec le titre d'évêque in partibus d'Uthina. A Toulon, Mgr Brand met en place trois grandes zones pastorales, confiée chacune à la responsabilité d’un vicaire épiscopal et contribue au développement de la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs. Il portera également ce souci au plan national. Le 26 août 1976, Mgr Brand est nommé auxiliaire de Mgr Elchinger, évêque de Strasbourg. En 1981, il devient archevêque de Monaco : il y célèbre en 1982 les obsèques de la princesse Grâce. Le 16 juillet 1984, c’est à Strasbourg que le pape l’appelle à nouveau, comme archevêque-évêque. Il y reçoit le pape Jean-Paul II du 8 au 11 octobre 1988. Ayant atteint l’âge de 75 ans en 1995, Mgr Brand restera néanmoins en activité jusqu’à l’arrivée de son successeur en novembre 1997. Désormais, Mgr Charles-Amarin Brand partagea sa vie entre Colmar et Toulouse, où il est décédé le jour de Pâques 2013.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

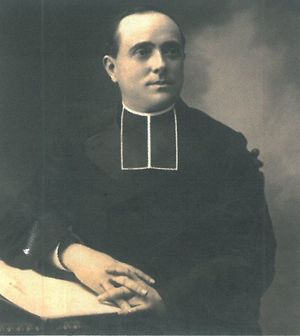

Jules-François-Marie Méritan naît à Bordeaux le 21 décembre 1868. Il est le fils de Daniel Méritan et de Claire Noël. Sa famille paternelle est originaire du village de Saignon dans le Vaucluse. Il a un oncle, Elzéar Méritan (1828-1899) qui, après avoir fait ses études au petit séminaire d’Avignon et commencé sons cursus théologique au grand séminaire de la ville, l’acheva à Saint-Sulpice ; il entra ensuite dans la Société des prêtres du même nom, et fut tour à tour professeur au grand séminaire d’Autun, professeur puis supérieur du grand séminaire de Lyon, procureur de la Société à Rome puis curé de Saint-Sulpice à Paris et chanoine honoraire de Notre-Dame. Jules a aussi un frère, Marius qui, prêtre lui aussi, mourra jeune en septembre 1899, laissant des regrets d’autant plus vifs que ses qualités laissaient espérer beaucoup de lui : son décès hâtera celui de son oncle chanoine qui lui portait une affection paternelle.

Jules-François-Marie Méritan naît à Bordeaux le 21 décembre 1868. Il est le fils de Daniel Méritan et de Claire Noël. Sa famille paternelle est originaire du village de Saignon dans le Vaucluse. Il a un oncle, Elzéar Méritan (1828-1899) qui, après avoir fait ses études au petit séminaire d’Avignon et commencé sons cursus théologique au grand séminaire de la ville, l’acheva à Saint-Sulpice ; il entra ensuite dans la Société des prêtres du même nom, et fut tour à tour professeur au grand séminaire d’Autun, professeur puis supérieur du grand séminaire de Lyon, procureur de la Société à Rome puis curé de Saint-Sulpice à Paris et chanoine honoraire de Notre-Dame. Jules a aussi un frère, Marius qui, prêtre lui aussi, mourra jeune en septembre 1899, laissant des regrets d’autant plus vifs que ses qualités laissaient espérer beaucoup de lui : son décès hâtera celui de son oncle chanoine qui lui portait une affection paternelle. ou – beaucoup plus original – un jeu de société au titre évocateur : Histoire sainte en loto, composé de 24 grands cartons et 360 petits cartons qui décrivent tous les épisodes de cette histoire. En même temps, l'abbé Lambert avait fondé depuis 1855 des conférences spirituelles en langage des signes chaque dimanche dans les paroisses parisiennes de Saint-Roch et de Sainte-Marguerite. Il fonde encore une revue mensuelle à l’usage des sourds-muets : Le Conseiller des sourds-muets et accompagne la création d’institutions spécialisées pour les sourds-muets dans divers points de France. Toute cette activité aux multiples facettes représente un effort colossal qui fut le fruit d'années de travail et de grands sacrifices financiers de la part de l'abbé. Malheureusement, quinze ans après la parution de son dictionnaire, la langue des signes fut interdite dans les écoles spécialisées, et l'ouvrage mis au rebut : pendant un siècle, les sourds-muets seront réduits à l’illettrisme. Mais Louis-Marie Lambert fut l’initiateur d’une autre œuvre qui porta immédiatement de beaux fruits, à l’occasion d’une rencontre étonnante : le bienheureux Pierre Bonhomme (1803-1861), prêtre du diocèse de Cahors, fondateur des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire se préoccupait du sort des jeunes sourdes et muettes et se décide à monter à Paris à la fin des années 1850 pour rencontrer l’abbé Lambert. Quand il arrive à sa porte, celui-ci était en prière, en train d’implorer saint Vincent-de-Paul : « Bon saint Vincent, vous avez toujours été prêt à porter secours aux pauvres, aux malheureux et aux enfants abandonnés. Vous ne vous êtes pas encore occupé des sourds. Il est temps de le faire maintenant ! Envoyez-nous quelqu’un qui puisse réaliser ce dont nous avons besoin pour notre Institut. » Le Père Bonhomme se présente alors. « – Etes-vous l’homme que je demande au Seigneur ? – Peut-être ! Parlez-moi de lui. Quelle sorte d’homme demandez-vous dans vos prières ? – Notre Institut ne peut pas répondre à tous les besoins. Des sourdes-muettes adultes ont passé la limite d’âge. Personne ne les accepte et elles pourraient bien finir par se retrouver à la rue ! Certaines voudraient bien se consacrer à Dieu, mais aucune congrégation ne leur ouvre ses portes ! – Eh bien. Je suis votre homme. Je suis venu vous proposer mes sœurs, et ouvrir notre congrégation aux sourds est pour moi une grande joie. Nous avons un foyer rue des Postes, il y a assez de place pour les pensionnaires et quelques personnes de plus pour commencer ». La première recrue sera une jeune femme sourde, de vingt-deux ans, à laquelle l’abbé Lambert a fait faire sa première communion et qui, atteinte de typhoïde, était à la rue, sur un brancard… La congrégation s’établit en 1860 à Bourg-la-Reine où l'établissement accueillera tout à la fois les petites filles dès l'âge de trois ans, les femmes sans aucun appui et celles qui veulent se consacrer à Dieu et c'est là que le chanoine Lambert s'installe à partir de mars 1872.

ou – beaucoup plus original – un jeu de société au titre évocateur : Histoire sainte en loto, composé de 24 grands cartons et 360 petits cartons qui décrivent tous les épisodes de cette histoire. En même temps, l'abbé Lambert avait fondé depuis 1855 des conférences spirituelles en langage des signes chaque dimanche dans les paroisses parisiennes de Saint-Roch et de Sainte-Marguerite. Il fonde encore une revue mensuelle à l’usage des sourds-muets : Le Conseiller des sourds-muets et accompagne la création d’institutions spécialisées pour les sourds-muets dans divers points de France. Toute cette activité aux multiples facettes représente un effort colossal qui fut le fruit d'années de travail et de grands sacrifices financiers de la part de l'abbé. Malheureusement, quinze ans après la parution de son dictionnaire, la langue des signes fut interdite dans les écoles spécialisées, et l'ouvrage mis au rebut : pendant un siècle, les sourds-muets seront réduits à l’illettrisme. Mais Louis-Marie Lambert fut l’initiateur d’une autre œuvre qui porta immédiatement de beaux fruits, à l’occasion d’une rencontre étonnante : le bienheureux Pierre Bonhomme (1803-1861), prêtre du diocèse de Cahors, fondateur des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire se préoccupait du sort des jeunes sourdes et muettes et se décide à monter à Paris à la fin des années 1850 pour rencontrer l’abbé Lambert. Quand il arrive à sa porte, celui-ci était en prière, en train d’implorer saint Vincent-de-Paul : « Bon saint Vincent, vous avez toujours été prêt à porter secours aux pauvres, aux malheureux et aux enfants abandonnés. Vous ne vous êtes pas encore occupé des sourds. Il est temps de le faire maintenant ! Envoyez-nous quelqu’un qui puisse réaliser ce dont nous avons besoin pour notre Institut. » Le Père Bonhomme se présente alors. « – Etes-vous l’homme que je demande au Seigneur ? – Peut-être ! Parlez-moi de lui. Quelle sorte d’homme demandez-vous dans vos prières ? – Notre Institut ne peut pas répondre à tous les besoins. Des sourdes-muettes adultes ont passé la limite d’âge. Personne ne les accepte et elles pourraient bien finir par se retrouver à la rue ! Certaines voudraient bien se consacrer à Dieu, mais aucune congrégation ne leur ouvre ses portes ! – Eh bien. Je suis votre homme. Je suis venu vous proposer mes sœurs, et ouvrir notre congrégation aux sourds est pour moi une grande joie. Nous avons un foyer rue des Postes, il y a assez de place pour les pensionnaires et quelques personnes de plus pour commencer ». La première recrue sera une jeune femme sourde, de vingt-deux ans, à laquelle l’abbé Lambert a fait faire sa première communion et qui, atteinte de typhoïde, était à la rue, sur un brancard… La congrégation s’établit en 1860 à Bourg-la-Reine où l'établissement accueillera tout à la fois les petites filles dès l'âge de trois ans, les femmes sans aucun appui et celles qui veulent se consacrer à Dieu et c'est là que le chanoine Lambert s'installe à partir de mars 1872.  Le bienheureux pape Pie IX lui confère le titre et les privilèges de Missionnaire apostolique. En 1879, alors qu’il doit renoncer à sa charge d’aumônier de l’institution parisienne, le cardinal Guibert le fait chanoine honoraire de Paris, il le sera encore de Nice en 1887. A côté de son ministère, il avait développé des talents artistiques et c'est lui qui dessinera les vitraux de la basilique de l'Immaculée-Conception de Lourdes, que réalisera en 1877-78 Lucien Laurent-Gsell, neveu de Louis Pasteur. Le chanoine Lambert commercialisera aussi en 1882 une lithographie illustrant la théologie de saint Thomas d'Aquin préconisée par Léon XIII, sur le modèle du Triomphe du Docteur Angélique de Benozzo Gozzoli, dont l'original sous forme de toile sera offert au séminaire Saint-Sulpice et une réduction, au pape Léon XIII en personne. C'est à Bourg-la-Reine qu’il meurt le 15 décembre 1892 entouré par la communauté des religieuses de Notre-Dame du Calvaire. Victorien Sardou, présidant en 1880 la Séance de l'Académie Française qui lui décernait le prix Souriau osera affirmer : "On peut dire que, depuis le saint abbé de l’Épée, personne n’a plus fait pour l’éducation morale des sourds-muets que M. l’abbé Lambert, qui pendant vingt-cinq ans s’est appliqué, avec une abnégation au-dessus de tout éloge, à compléter la grande œuvre de son immortel devancier". Le chanoine Lambert était chevalier de l’ordre impérial brésilien de la Rose depuis 1872.

Le bienheureux pape Pie IX lui confère le titre et les privilèges de Missionnaire apostolique. En 1879, alors qu’il doit renoncer à sa charge d’aumônier de l’institution parisienne, le cardinal Guibert le fait chanoine honoraire de Paris, il le sera encore de Nice en 1887. A côté de son ministère, il avait développé des talents artistiques et c'est lui qui dessinera les vitraux de la basilique de l'Immaculée-Conception de Lourdes, que réalisera en 1877-78 Lucien Laurent-Gsell, neveu de Louis Pasteur. Le chanoine Lambert commercialisera aussi en 1882 une lithographie illustrant la théologie de saint Thomas d'Aquin préconisée par Léon XIII, sur le modèle du Triomphe du Docteur Angélique de Benozzo Gozzoli, dont l'original sous forme de toile sera offert au séminaire Saint-Sulpice et une réduction, au pape Léon XIII en personne. C'est à Bourg-la-Reine qu’il meurt le 15 décembre 1892 entouré par la communauté des religieuses de Notre-Dame du Calvaire. Victorien Sardou, présidant en 1880 la Séance de l'Académie Française qui lui décernait le prix Souriau osera affirmer : "On peut dire que, depuis le saint abbé de l’Épée, personne n’a plus fait pour l’éducation morale des sourds-muets que M. l’abbé Lambert, qui pendant vingt-cinq ans s’est appliqué, avec une abnégation au-dessus de tout éloge, à compléter la grande œuvre de son immortel devancier". Le chanoine Lambert était chevalier de l’ordre impérial brésilien de la Rose depuis 1872.

le chanoine léguait à l'église de son baptême « Une Vierge en bois et une chasuble » et à sa domestique, divers effets mobiliers. Plus précieux et tirés de sa collection personnelle d’œuvres d’art, la Galerie Canesso, de Paris fera l’acquisition près de 150 ans plus tard de deux panneaux dus au talent de Polydore de Caravage représentant les allégories de l’astronomie et de la philosophie, parfois identifiées à Zoroastre et à Platon. On doit au chanoine Thaneron une biographie de Mgr Guitton, évêque de Poitiers; on retient également que ses rapports annuels sur les travaux de la faculté de théologie sont remarquablement bien écrits; on cite encore parmi les opuscules qu'il a publiés une Notice sur la très vénérée image de Notre-Dame des sept Douleurs dans la chapelle de la Miséricorde d'Aix.

le chanoine léguait à l'église de son baptême « Une Vierge en bois et une chasuble » et à sa domestique, divers effets mobiliers. Plus précieux et tirés de sa collection personnelle d’œuvres d’art, la Galerie Canesso, de Paris fera l’acquisition près de 150 ans plus tard de deux panneaux dus au talent de Polydore de Caravage représentant les allégories de l’astronomie et de la philosophie, parfois identifiées à Zoroastre et à Platon. On doit au chanoine Thaneron une biographie de Mgr Guitton, évêque de Poitiers; on retient également que ses rapports annuels sur les travaux de la faculté de théologie sont remarquablement bien écrits; on cite encore parmi les opuscules qu'il a publiés une Notice sur la très vénérée image de Notre-Dame des sept Douleurs dans la chapelle de la Miséricorde d'Aix.