Famille Vian

Cette famille de Lorgues donna de nombreux et saints prêtres tout au long du XIXème siècle : au début du siècle précédent, Honnoré Vian et son épouse Anne Lions donnent naissance à Jean-Joseph Vian (ca 1729-1814). Il sera le père du chanoine Honoré Vian, le grand-père du chanoine Victorin Vian, le bisaïeul du chanoine Eugène Vian et le trisaïeul du chanoine Louis Vian !

Honoré Vian (1764-1838)

Honoré nait le 18 mai 1764, à Lorgues, de Jean-Joseph Vian et de Françoise Bonnefoy. Quand éclate la Révolution, il est vicaire à Cotignac. Dans un premier temps l'insermenté qu'il était se dissimula successivement à Lorgues, Entrecasteaux et à Puget, mais arrêté dans cette dernière localité, il fut incarcéré à Draguignan le 3 février 1794 puis transféré à Lorgues. Libéré le 13 juillet 1795, il émigra en Italie et rentra en France avec une autorisation du ministre de la police générale en date du 29 octobre 1800. L'abbé Vian fait partie des prêtres qui signeront la supplique à Mgr de Bausset, évêque de Fréjus, pour demander l’érection de la confrérie des saints Anges Gardiens. Nommé vicaire au rétablissement du culte, il exerce ses fonctions jusqu’en 1818 où il succède comme curé de Lorgues à Messire Louis de Villeneuve-Bargemon. Il administre ainsi cette paroisse pendant 36 ans dont 20 ans comme curé. Il est fait chanoine honoraire en 1830. Il meurt à Lorgues le 20 septembre 1838, aimé et vénéré de ses paroissiens. On lit sur son tombeau cette épitaphe : « Hic jacet D. Honoratus Vian, can. Paroch. Fide, zelo, verbo et opere notus, longus morbo multa perpessus, obiit anno 1838 die 20 7bris aetatis 74. »

Victorin Vian (1809-1901)

Etienne-Victorin naquit à Lorgues le 7 juillet 1809 d’André Vian, chirurgien et docteur en médecine, qui était le frère du chanoine Honoré Vian, et de Magdeleine Boyer. Victorin grandit dans un milieu fortement imprégné de foi chrétienne et de sincère piété. Après avoir passé le baccalauréat ès-lettres et ès-sciences, il partit pour Marseille où il enseigna quelques temps dans un pensionnat. Il y participa à une retraite prêchée par l’abbé Combalot, qui donna un nouvel essor à sa foi et à sa piété. Emilien (1805-1883) son frère aîné, était déjà prêtre et leur père aurait désiré que son second fils devînt médecin à son tour, voilà pourquoi Victorin alla faire ses études de médecine à Montpellier, qu’il acheva par un doctorat et une thèse sur les tempéraments. Son désir du sacerdoce qui n’avait cessé de s’affirmer se heurtait à la volonté de son père qui, veuf, se serait remarié si ses deux fils avaient embrassé l’état ecclésiastique. En attendant, il obtint le poste de médecin au petit-séminaire de Carcassonne. Il y rencontra le Serviteur de Dieu Melchior de Marion-Brésillac, futur fondateur de la Société des missions africaines. Ayant engagé des études de théologie, il fut ordonné sous-diacre et après s’être ouvert à son père de son projet, acheva son cursus au grand séminaire de Fréjus et fut ordonné prêtre à Lorgues, par Mgr Michel, en 1841. Il fut immédiatement nommé aumônier de l’hôpital de Draguignan desservi par les Sœurs du Bon-Pasteur. Quand Mgr Wicart fonda à Fréjus le collège Saint-Joseph, il en confia la responsabilité à l’abbé Vian qu’il nomma Doyen. Cependant la pénurie de prêtres conduisit bientôt l’évêque à fermer l’établissement ; il offrit une cure importante à son directeur qui préféra le poste modeste d’aumônier du couvent de la Présentation, de Lorgues. Avec son frère, il fit un voyage à Rome à l’automne 1854 et assista à la promulgation du dogme de l’Immaculée Conception. En 1865, comme le choléra venait d’éclater à La Seyne-sur-Mer, il s’y rendit pour seconder son cousin le chanoine Eugène Vian. Pour honorer son dévouement, Mgr Jordany le nomma alors chanoine honoraire de sa cathédrale. Au départ du principal du collège de Lorgues où il avait lui-même été élevé, il accepta de prendre sa succession. Ce fut son dernier poste où, comme dans chacun de ceux qu’il avait occupés, sa foi débordante, son zèle, sa générosité et ses capacités humaines furent unanimement salués. Quand vint l’âge de se retirer, il s’établit dans sa maison où il vécut encore vingt ans ; il avait obtenu de Pie IX l’autorisation d’y ériger un oratoire domestique où il célébrait la messe. Il était tertiaire franciscain et depuis 1891, membre de l’Association des prêtres adorateurs. Voyant venir la mort, il demanda à recevoir les derniers sacrements et les conclut avec ce cri « Que de grâces, mon Dieu, que de grâces ! Vive Léon XIII ! » Le 4 mai 1901, il s’éteignait doucement, le crucifix entre les mains. C'est son neveu l'abbé Louis Vian (cf ci-dessous) qui officia pour ses obsèques, à Lorgues.

Eugène Vian (1809-1882)

Un frère du chanoine Honoré Vian, Joseph (ca 1757-1839), épousa en premières noces Elisabeth Vacquery (ca 1762-1802), de laquelle il eut Honoré-François-Victor Vian (ca 1785-1842), qui s’établit comme pharmacien à Brignoles. Il y épousa Françoise-Agnès-Eugénie Mélan et y donna le jour à Louis-Joseph-Honnoré-Eugène le 20 septembre 1809. Après son ordination sacerdotale, l'abbé Eugène Vian sera nommé vicaire à Tourves puis, en 1835 à la paroisse Saint-Louis, de Toulon. Il sera ensuite curé de Saint-Maximin de 1855 à 1861. C'est à lui que la basilique doit la châsse qui renferme les reliques de sainte Marie-Madeleine, et c'est à l'issue des fêtes de la translation auxquelles participèrent tous les évêques de la Province, que l'abbé Vian reçut le titre de chanoine honoraire, en 1860. L'année suivante, il est transféré à La Seyne où il restera jusqu'en 1880 : élevé au rang de chanoine titulaire à cette date, il viendra donc s'établir à Fréjus où il meurt le 23 septembre 1882 après avoir reçu les derniers sacrements des mains de son évêque entouré de tous les membres du chapitre cathédral.

Louis Vian (1854-1945)

Louis-Marie-Alexandre naît à Brignoles le 22 août 1854. Son père, André-Gustave Vian, y exerce comme son grand-père la profession de pharmacien, et il est le propre frère du chanoine Eugène Vian. Après son ordination sacerdotale, l'abbé Vian est nommé professeur au petit séminaire de Brignoles, puis vicaire au Luc et enfin à Draguignan (de 1885 à 1902) avant de devenir curé de Saint-Raphaël. C'est sous sa direction ferme et assurée que bien que nouvelle, Saint-Raphaël deviendra une paroisse bien organisée et bien vivante (il fonde notamment des écoles). Il en est récompensé par le camail de chanoine honoraire en 1911 et sera plus tard appelé au Conseil épiscopal. Messire Louis Vian est par ailleurs un orateur très goûté. A la fin de la guerre de 1939, il doit évacuer son presbytère et son église, ce qui hâtera sa fin, précipitée encore par une mauvaise chute. Le chanoine Vian meurt à Saint-Raphaël le 25 juillet 1945 et reçoit sa sépulture dans le caveau familial de Fréjus.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

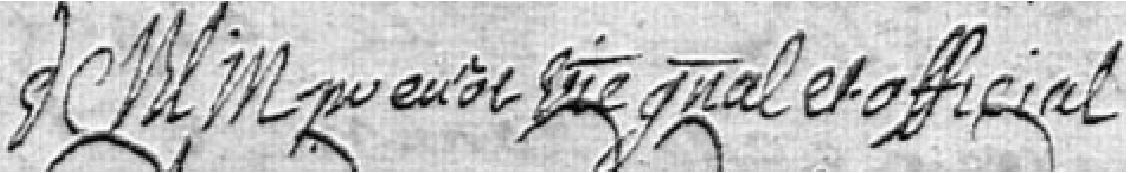

devient grand-vicaire de Louis d’Aquin et, de nouveau, vicaire capitulaire en 1699, quand ce dernier est transféré à Séez. Il participe à l’assemblée provinciale d’Aix comme député de Mgr de Fleury, le 10 janvier 1700. Eustache de Blin donne finalement sa démission en 1701.

devient grand-vicaire de Louis d’Aquin et, de nouveau, vicaire capitulaire en 1699, quand ce dernier est transféré à Séez. Il participe à l’assemblée provinciale d’Aix comme député de Mgr de Fleury, le 10 janvier 1700. Eustache de Blin donne finalement sa démission en 1701.