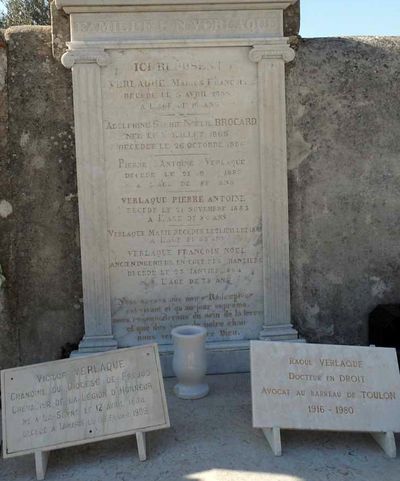

Victor Verlaque (1844-1909)

Victor-Louis Verlaque voit le jour au foyer d’un charpentier de l’Arsenal, habitant à La Seyne, François-Noël Verlaque, et de son épouse Marie-Andrette Gaudin, le 12 avril 1844, exactement à La Calade où se trouve la maison paternelle. Son père, d’abord simple ouvrier, sut par son travail et son talent développer les chantiers de La Seyne dont il devint le directeur et presque le fondateur. François-Noël Verlaque sera fait chevalier de la Légion d’honneur en 1860, comme « ingénieur de la Compagnie des forges de la Méditerranée », chevalier (1862), puis officier (1865) de l’Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare, chevalier de la Rose du Brésil en 1867. Excellent technicien et meneur d’hommes, il dota les Chantiers de la Seyne d’équipements qui améliorèrent considérablement la vie des ouvriers, il se distingua lors du choléra de 1865 et encore lors de la guerre de 1870. Il participa à l’administration municipale comme Conseiller municipal dans les années 1860-1865 et Conseiller général.

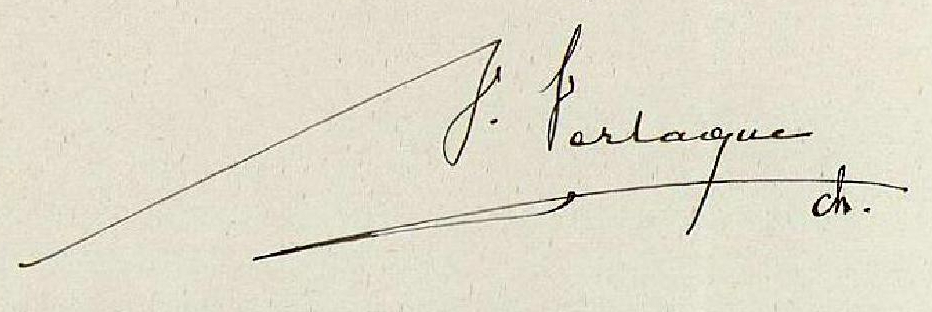

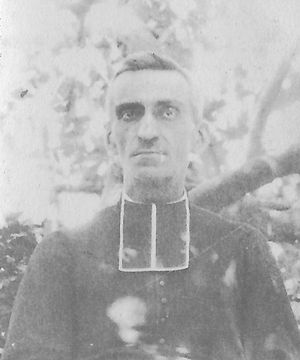

Le fils reçut en partage le culte du devoir et le sens du travail. Elève au collège Sainte-Marie de La Seyne, il fit ensuite ses études ecclésiastiques à Saint-Sulpice, suivant le parcours des abbés Rebufat, ses aînés. Il est envoyé ensuite au Séminaire Français de Rome et conquiert le doctorat en théologie. Il est ordonné prêtre le 12 juillet 1868. Peut-être par atavisme, il décide de se mettre au service de la Marine (du 16 mars 1870 au 17 novembre 1873) et part comme aumônier sur l’Aveyron, vaisseau en partance pour la Cochinchine. Il fut détaché quelques temps à l’hôpital de Saïgon où plus de trois cents européens étaient hébergés, victimes du choléra ou d’autres infections, et où la mort fauchait huit à dix hommes par jour. Il y fit son devoir avec abnégation. En retrouvant son diocèse, il fut nommé curé du Revest, aumônier de Saint-Maur à Toulon, puis de la Présentation à La Seyne. Il fut appelé à Fréjus en avril 1889 en qualité de chanoine auxiliaire et devint titulaire l’année suivante (décret du Président de la République en date du 28 décembre 1889). Il passa vingt ans dans la ville épiscopale exerçant les fonctions de pénitencier à partir de 1905, et de vice-doyen du chapitre. En septembre 1908, se sentant mortellement atteint, il vint auprès des siens, à sa campagne de Tamaris, près de La Seyne, où il expira pieusement le 11 février 1909 après avoir supporté sans murmure et avec le sourire les souffrances qui le minaient.

Le fils reçut en partage le culte du devoir et le sens du travail. Elève au collège Sainte-Marie de La Seyne, il fit ensuite ses études ecclésiastiques à Saint-Sulpice, suivant le parcours des abbés Rebufat, ses aînés. Il est envoyé ensuite au Séminaire Français de Rome et conquiert le doctorat en théologie. Il est ordonné prêtre le 12 juillet 1868. Peut-être par atavisme, il décide de se mettre au service de la Marine (du 16 mars 1870 au 17 novembre 1873) et part comme aumônier sur l’Aveyron, vaisseau en partance pour la Cochinchine. Il fut détaché quelques temps à l’hôpital de Saïgon où plus de trois cents européens étaient hébergés, victimes du choléra ou d’autres infections, et où la mort fauchait huit à dix hommes par jour. Il y fit son devoir avec abnégation. En retrouvant son diocèse, il fut nommé curé du Revest, aumônier de Saint-Maur à Toulon, puis de la Présentation à La Seyne. Il fut appelé à Fréjus en avril 1889 en qualité de chanoine auxiliaire et devint titulaire l’année suivante (décret du Président de la République en date du 28 décembre 1889). Il passa vingt ans dans la ville épiscopale exerçant les fonctions de pénitencier à partir de 1905, et de vice-doyen du chapitre. En septembre 1908, se sentant mortellement atteint, il vint auprès des siens, à sa campagne de Tamaris, près de La Seyne, où il expira pieusement le 11 février 1909 après avoir supporté sans murmure et avec le sourire les souffrances qui le minaient.

Durant toute son existence, le chanoine Verlaque, qui n’était pas fait pour les études métaphysiques, fut un laborieux et devint un érudit. Par un travail persévérant et inlassable il réunit quantité d’éléments de notre histoire locale. On lui doit des Notices sur l’abbaye de Saint-Victor ès-Marseille (1865), Mgr F. Deydier, évêque d’Ascalon (1866), sainte Eusébie (1867) et d’autres ouvrages encore : Le cardinal de Fleury, précepteur de Louis XV (1875), Un évêque de Fréjus au XVIIème siècle, Mgr Zongo Ondedei (1877), Histoire du cardinal de Fleury et de son administration (1878), Jean XXII, sa vie et ses œuvres (1883), Fénelon missionnaire (1884), Saint Louis, prince royal, évêque de Toulouse et la Famille d’Anjou au treizième siècle (1885), L’abbaye de Valbonne, au diocèse d’Antibes (1887), un Supplément au Dictionnaire géographique du « Cartulaire de Saint-Victor de Marseille » (1893). Son attachement à la figure de Bossuet lui valut d’être également honoré du camail de chanoine de Meaux, sur lequel il publia en 1908 une importante Bibliographie raisonnée de Bossuet. Reconnu pour la qualité de ses travaux, il fut décoré du grade d'officier de l'Instruction publique en 1892 et de la croix de chevalier de la Légion d’honneur en 1901 et entretint des amitiés avec quantité de sommités universitaires ou ecclésiastiques. Sous un extérieur un peu solennel il manifestait une grande disponibilité, une charité active et une réelle proximité pour tous.

Durant toute son existence, le chanoine Verlaque, qui n’était pas fait pour les études métaphysiques, fut un laborieux et devint un érudit. Par un travail persévérant et inlassable il réunit quantité d’éléments de notre histoire locale. On lui doit des Notices sur l’abbaye de Saint-Victor ès-Marseille (1865), Mgr F. Deydier, évêque d’Ascalon (1866), sainte Eusébie (1867) et d’autres ouvrages encore : Le cardinal de Fleury, précepteur de Louis XV (1875), Un évêque de Fréjus au XVIIème siècle, Mgr Zongo Ondedei (1877), Histoire du cardinal de Fleury et de son administration (1878), Jean XXII, sa vie et ses œuvres (1883), Fénelon missionnaire (1884), Saint Louis, prince royal, évêque de Toulouse et la Famille d’Anjou au treizième siècle (1885), L’abbaye de Valbonne, au diocèse d’Antibes (1887), un Supplément au Dictionnaire géographique du « Cartulaire de Saint-Victor de Marseille » (1893). Son attachement à la figure de Bossuet lui valut d’être également honoré du camail de chanoine de Meaux, sur lequel il publia en 1908 une importante Bibliographie raisonnée de Bossuet. Reconnu pour la qualité de ses travaux, il fut décoré du grade d'officier de l'Instruction publique en 1892 et de la croix de chevalier de la Légion d’honneur en 1901 et entretint des amitiés avec quantité de sommités universitaires ou ecclésiastiques. Sous un extérieur un peu solennel il manifestait une grande disponibilité, une charité active et une réelle proximité pour tous.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Joseph-Augustin-Paulin Pastoret naît à Hyères le 3 avril 1853 dans une famille de cultivateurs, il était fils d’Antoine-Joseph et de Marie-Anne-Joséphine Ruy.

Joseph-Augustin-Paulin Pastoret naît à Hyères le 3 avril 1853 dans une famille de cultivateurs, il était fils d’Antoine-Joseph et de Marie-Anne-Joséphine Ruy. loquence, mûrie par l’étude, le porta sur maintes tribunes des Congrès dits de la Croix organisés dans toute la région provençale : à Aix, Draguignan, Salon, Brignoles et lui assura un succès populaire. On le vit même prêcher à Orléans devant un parterre de mille ouvriers. Orateur de réunions publiques, il se révélait quand il le fallait dompteur de foules rebelles. Il s’engagea avec passion dans la politique de la main tendue que mena Léon XIII à l’égard de la République et fut un des représentants de ces "abbés démocrates" que dénonçait La Gazette de France en 1896. Son souci des petits et de la classe ouvrière y trouvait un boulevard pour conduire à l’Eglise une population qu’on tentait de lui ravir. On comprend d'autant moins le jugement porté par les autorités civiles du département qui le jugent "ennemi acharné de nos institutions", aux "opinions anti-républicaines". En 1901 Léon XIII lui accorde la croix Pro Ecclesia et Pontifice pour le récompenser de l'organisation des pèlerinages ouvriers à Rome. Mais grande fut sa désillusion à l’heure de ce qu’il considéra comme la trahison de la République face aux avances de Léon XIII : « Je ne puis m’empêcher de penser que nous allons au devant de nouvelles et plus désastreuses débâcles ; que nous les cherchons, et qu’en recevant de nouvelles atteintes, nous ne trouverons pas plus de pitié dans les masses, que nous n’en avons recueilli jusqu’ici. » Il fut déconcerté également par la nécessaire concentration des forces catholiques opérée par saint Pie X en vertu de la vocation surnaturelle de l’Eglise. Le curé de Saint-Flavien du Mourillon qu’il était devenu en 1902 se laissa alors gagner par un pessimisme découragé, tout en assurant au mieux le fonctionnement de sa paroisse. Mais toujours, il avait été lui-même avec sa piété d’enfant devenue conviction d’homme, dans le combat où se mêlait parfois l’utopie, dans l’obéissance la plus intègre même au cœur de la désillusion. Enfin c’est par la souffrance qu’il apprit à ne plus vivre qu’en Jésus-Christ. Il mourut à Toulon le 26 décembre 1910 : « Mon Dieu, je vous offre mes souffrances et ma vie pour tous mes paroissiens » furent ses dernières paroles. Le chanoine Pastoret fut inhumé à Hyères. Il était membre titulaire de l'Académie du Var depuis 1888 et chanoine honoraire depuis 1897.

loquence, mûrie par l’étude, le porta sur maintes tribunes des Congrès dits de la Croix organisés dans toute la région provençale : à Aix, Draguignan, Salon, Brignoles et lui assura un succès populaire. On le vit même prêcher à Orléans devant un parterre de mille ouvriers. Orateur de réunions publiques, il se révélait quand il le fallait dompteur de foules rebelles. Il s’engagea avec passion dans la politique de la main tendue que mena Léon XIII à l’égard de la République et fut un des représentants de ces "abbés démocrates" que dénonçait La Gazette de France en 1896. Son souci des petits et de la classe ouvrière y trouvait un boulevard pour conduire à l’Eglise une population qu’on tentait de lui ravir. On comprend d'autant moins le jugement porté par les autorités civiles du département qui le jugent "ennemi acharné de nos institutions", aux "opinions anti-républicaines". En 1901 Léon XIII lui accorde la croix Pro Ecclesia et Pontifice pour le récompenser de l'organisation des pèlerinages ouvriers à Rome. Mais grande fut sa désillusion à l’heure de ce qu’il considéra comme la trahison de la République face aux avances de Léon XIII : « Je ne puis m’empêcher de penser que nous allons au devant de nouvelles et plus désastreuses débâcles ; que nous les cherchons, et qu’en recevant de nouvelles atteintes, nous ne trouverons pas plus de pitié dans les masses, que nous n’en avons recueilli jusqu’ici. » Il fut déconcerté également par la nécessaire concentration des forces catholiques opérée par saint Pie X en vertu de la vocation surnaturelle de l’Eglise. Le curé de Saint-Flavien du Mourillon qu’il était devenu en 1902 se laissa alors gagner par un pessimisme découragé, tout en assurant au mieux le fonctionnement de sa paroisse. Mais toujours, il avait été lui-même avec sa piété d’enfant devenue conviction d’homme, dans le combat où se mêlait parfois l’utopie, dans l’obéissance la plus intègre même au cœur de la désillusion. Enfin c’est par la souffrance qu’il apprit à ne plus vivre qu’en Jésus-Christ. Il mourut à Toulon le 26 décembre 1910 : « Mon Dieu, je vous offre mes souffrances et ma vie pour tous mes paroissiens » furent ses dernières paroles. Le chanoine Pastoret fut inhumé à Hyères. Il était membre titulaire de l'Académie du Var depuis 1888 et chanoine honoraire depuis 1897.