Nicolas Rebufat (1835-1907)

Nicolas-Jules naît à Hyères le 31 juillet 1835. Il appartient à une vieille famille toulonnaise : son grand-père Laurent-Guillaume Rebufat est fabricant de liqueurs, son père, François-Toussaint est un négociant toulonnais entreprenant : lorsqu’il se marie en 1824 avec Marie-Marguerite Nicolas, il est porté domicilié à Rouen … De cette union naîtront plusieurs enfants dont les deux chanoines Nicolas et Auguste.

Nicolas rêve d’abord d’embrasser la carrière des armes, puis résolu d’entrer dans les ordres, hésite entre clergé régulier et clergé séculier. Dans un premier temps il optera pour les Pères Maristes et partira faire son noviciat à Belley en 1852. Mais son père exige qu’il revienne finir ses études au collège mariste de la Seyne pour y passer les baccalauréats ès-lettres et ès-sciences, qu’il obtiendra brillamment en 1854. Comme le futur chanoine Agarra, de quatre ans plus jeune que lui, il y bénéficiera de la direction spirituelle de saint Pierre-Julien Eymard et fut sur le point de le suivre quand celui-ci partit fonder la Congrégation des Pères du Saint-Sacrement. On l’orienta plutôt vers Saint-Sulpice où il entra en 1855. Il s’y forma aux sciences ecclésiastiques et y affermit les traits de son tempérament : il alliait à sa jovialité un amour et une capacité d’enseigner les enfants qui fut le trait caractéristique de sa vie sacerdotale. Il fut ordonné prêtre en 1859 et fut nommé vicaire à Cotignac l’année suivante. Il n’était pas porté vers la spéculation et ne fut jamais un brillant prédicateur mais sa parole simple et distinguée était toujours instructive et surtout savait toucher le cœur des enfants : dès ce premier poste, il fonda un patronage de garçons. Des problèmes de santé conduisirent à son transfert comme aumônier du couvent de la Présentation à La Seyne en 1862, puis en 1867 à Ollioules comme vicaire. Dans cette paroisse, il remarqua quatre jeunes qu’il orienta vers le sacerdoce et qui reçurent tous les quatre l’onction sacerdotale. On le nomma alors vicaire à la paroisse Sainte-Marie, de Toulon, où il pourrait donner toute sa mesure, en 1871. En 1873 on lui ajoute la direction de la maîtrise. L’année suivante, il obtenait que son frère Auguste le remplace au poste de vicaire pour se consacrer aux enfants (de 60 à 80) qui composaient la maîtrise et dont il fera une pépinière de vocations : elle donna plus de vingt prêtres au diocèse sous sa direction paternelle et avisée. Un si beau ministère lui valut le titre de chanoine honoraire en 1887 ; dans la lettre qui le lui annonçait, Mgr Oury soulignait le 25 juin son zèle pour le recrutement sacerdotal ; le chanoine Rebufat fit profession de foi et reçut les insignes de sa dignité des mains du doyen du chapitre lors de l'office capitulaire vespéral du 6 juillet. Malheureusement, Mgr Oury voulant mettre de l’ordre à ce qui n’en supportait pas, créa pour lui l’Œuvre des Petits Clercs, destinée à accueillir les candidats à l’état ecclésiastique, qu’il fixa à Montéty et dont il confia la gestion à un prêtre qui ne permettait plus la liberté d’action au chanoine Rebufat, toujours chargé d’accompagner les enfants. En 1893, l’institution fut encore transférée à Fréjus. Ce fut la source de biens des souffrances pour lui, qui continua néanmoins à Saint-Eugène ce qu’il avait toujours su si bien faire : éveiller les vocations dans les cœurs d’enfants. Comme l’expérience de Montéty, celle de Fréjus dura six ans et dut fermer ses portes en 1899. Le chanoine Rebufat qui mena au sacerdoce cinquante de ses dirigés, fut alors nommé à Toulon aumônier des religieuses du Bon Pasteur et de leur institution. En parallèle, il était devenu le confesseur de plusieurs congrégations religieuses. Tertiaire franciscain, vivant pauvrement, doté d’une capacité d’accompagner les âmes, il fut entouré de l’affection du peuple : après sa mort, survenue à Toulon le 12 mars 1907, on entendait dans les rues : « On enterre le Saint ! »

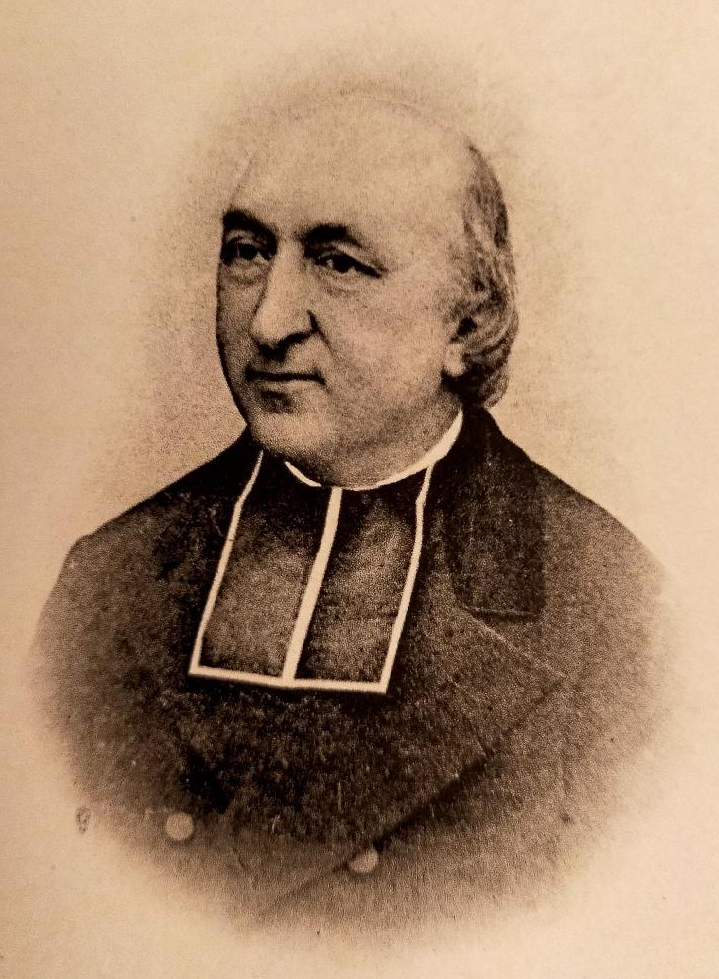

Auguste Rebufat (1839-1910)

Auguste-Marie naquit à Toulon le 26 novembre 1839 au sein de cette heureuse et nombreuse famille où était né quatre  plus tôt Nicolas. Il entra à l’adolescence au collège mariste de La Seyne récemment ouvert. Comme son frère, il avait caressé d’autres rêves : « Croiriez-vous que j’aie douté un instant si je n’avais pas l’étoffe d’un Saint-Cyrien ? » confiait-il avec un malin sourire. Suivant les traces de son frère, il conquit les deux baccalauréats et prit la direction de Saint-Sulpice qui était alors la seule voie pour les candidats ecclésiastiques désireux de fortes études et en capacité de les financer. Il y acquit les vertus « sulpiciennes » qui marquèrent toute sa vie sacerdotale. Le 12 juin 1862, il reçut le sous-diaconat à Paris. N’ayant pas encore l’âge canonique pour recevoir l’ordination sacerdotale, il obtint de Mgr Jordany de pouvoir passer quelques mois à Rome où elle lui fut conférée le 20 février 1864. Avec le calice qui l’accompagna jusqu’à sa dernière messe, que non seulement le bienheureux pape Pie IX consacra de ses mains mais qu’il daigna utiliser lui-même un jour, il célébra dans tous les sanctuaires de la Ville Eternelle. Il lui fallut cependant revenir travailler le champ diocésain et c’est comme recteur d’Evenos qu’il commença ce ministère le 1er juillet 1864. L’année suivante, il était vicaire à Saint-Cyr, où il dut se soumettre au vieux curé Giraud Magloire, érudit tenant des anciennes coutumes, qui ne tolérait que la langue provençale pour la prédication… Il retrouva l’usage du français aux Maisons-Neuves où il fut muté en 1875, puis à Sainte-Marie où il passa quinze ans d’un vicariat riche de moissons, sous la conduite de l’abbé Tortel. Arrêté par des ennuis de santé, il fut nommé aumônier de l’Espérance à Hyères, en 1890, ce qui lui donna le loisir de publier un ouvrage intitulé La voie sûre du salut par l’oraison mentale, fruit de sa propre expérience. Le 6 avril 1891, Mgr Mignot, son ancien condisciple de Saint-Sulpice, le nomma curé-doyen de Saint-Tropez où durant dix-huit ans, il mena avec ténacité le bon combat de la foi, dans une période difficile. Il reçut la dignité de chanoine honoraire en 1901. Quand il jugea en 1909 que l’heure était venue de se retirer, il fut agrégé plus étroitement au chapitre en étant installé chanoine auxiliaire le 28 mai 1909, titre qui préludait à un canonicat titulaire à la première stalle disponible. Ayant rejoint la ville épiscopale, il fut un prédicateur très goûté à la cathédrale et au grand-séminaire. Ses qualités de théologien lui valurent en janvier 1910 d’être nommé vice-président de la commission de révision des conférences ecclésiastiques. Mais en quelques jours, la maladie qui l’avait cloué au lit dès le 8 janvier le conduisit à la mort, qui eut lieu à Fréjus le 12 janvier 1910. Il fut inhumé à Toulon.

plus tôt Nicolas. Il entra à l’adolescence au collège mariste de La Seyne récemment ouvert. Comme son frère, il avait caressé d’autres rêves : « Croiriez-vous que j’aie douté un instant si je n’avais pas l’étoffe d’un Saint-Cyrien ? » confiait-il avec un malin sourire. Suivant les traces de son frère, il conquit les deux baccalauréats et prit la direction de Saint-Sulpice qui était alors la seule voie pour les candidats ecclésiastiques désireux de fortes études et en capacité de les financer. Il y acquit les vertus « sulpiciennes » qui marquèrent toute sa vie sacerdotale. Le 12 juin 1862, il reçut le sous-diaconat à Paris. N’ayant pas encore l’âge canonique pour recevoir l’ordination sacerdotale, il obtint de Mgr Jordany de pouvoir passer quelques mois à Rome où elle lui fut conférée le 20 février 1864. Avec le calice qui l’accompagna jusqu’à sa dernière messe, que non seulement le bienheureux pape Pie IX consacra de ses mains mais qu’il daigna utiliser lui-même un jour, il célébra dans tous les sanctuaires de la Ville Eternelle. Il lui fallut cependant revenir travailler le champ diocésain et c’est comme recteur d’Evenos qu’il commença ce ministère le 1er juillet 1864. L’année suivante, il était vicaire à Saint-Cyr, où il dut se soumettre au vieux curé Giraud Magloire, érudit tenant des anciennes coutumes, qui ne tolérait que la langue provençale pour la prédication… Il retrouva l’usage du français aux Maisons-Neuves où il fut muté en 1875, puis à Sainte-Marie où il passa quinze ans d’un vicariat riche de moissons, sous la conduite de l’abbé Tortel. Arrêté par des ennuis de santé, il fut nommé aumônier de l’Espérance à Hyères, en 1890, ce qui lui donna le loisir de publier un ouvrage intitulé La voie sûre du salut par l’oraison mentale, fruit de sa propre expérience. Le 6 avril 1891, Mgr Mignot, son ancien condisciple de Saint-Sulpice, le nomma curé-doyen de Saint-Tropez où durant dix-huit ans, il mena avec ténacité le bon combat de la foi, dans une période difficile. Il reçut la dignité de chanoine honoraire en 1901. Quand il jugea en 1909 que l’heure était venue de se retirer, il fut agrégé plus étroitement au chapitre en étant installé chanoine auxiliaire le 28 mai 1909, titre qui préludait à un canonicat titulaire à la première stalle disponible. Ayant rejoint la ville épiscopale, il fut un prédicateur très goûté à la cathédrale et au grand-séminaire. Ses qualités de théologien lui valurent en janvier 1910 d’être nommé vice-président de la commission de révision des conférences ecclésiastiques. Mais en quelques jours, la maladie qui l’avait cloué au lit dès le 8 janvier le conduisit à la mort, qui eut lieu à Fréjus le 12 janvier 1910. Il fut inhumé à Toulon.

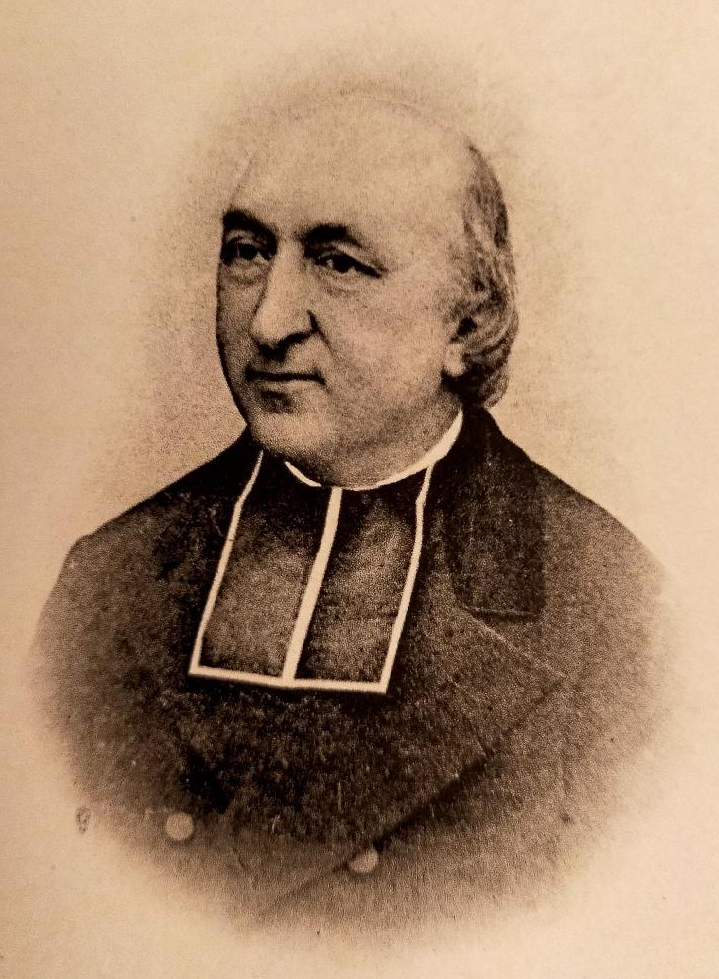

Louis-Auguste-Emile était né à Hyères, le 14 septembre 1837, du comte Alphonse de David-Beauregard (1802-1892) et de Caroline de Gras-Préville (1810-1887). Cette ancienne famille éminemment chrétienne originaire du Limousin était alors établie à Villevieille dans le Gard où son père sera inhumé, mais des liens la rattachait à Hyères où son arrière grand-père, Alexandre-Amable (1724-1806), avait épousé Denise de Fortia de Piles, dernière héritière de la famille Arène et du domaine de Sainte-Eulalie. Ainsi, bien qu’originaire du diocèse de Nîmes, c’est à Fréjus que Louis vint faire son grand séminaire où il commença à édifier ses confrères par sa piété, sa modestie et sa charité fraternelle. Et c’est là qu’il fut ordonné prêtre par Mgr Jordany en 1865. A Giens dont il fut nommé curé, il consacra sa fortune à la construction de l'église, commencée en 1883 pour se substituer à l'ancienne chapelle en piteux état, d'un presbytère et d'une école. On se souvient aussi de son engagement lors du naufrage du navire "L'Arrogante" au large de la presqu'île le 19 mars 1879. L'abbé de David-Beauregard est ensuite appelé à assumer la charge d'aumônier des carmélites de Toulon, il se dévouera à leur service pendant onze ans. Et c'est dans cette fonction qu'il reçut le samedi 26 septembre 1891, à l'office capitulaire du soir, le camail de chanoine honoraire de Fréjus. En 1896, il retourna un temps dans le diocèse de Nîmes où, à la suite du décès de son frère, d'impérieux devoirs le rappelaient au milieu des siens. Il mourut à Toulon le 29 avril 1911, à la Cité Montéty où il avait finalement fixé sa résidence.

Louis-Auguste-Emile était né à Hyères, le 14 septembre 1837, du comte Alphonse de David-Beauregard (1802-1892) et de Caroline de Gras-Préville (1810-1887). Cette ancienne famille éminemment chrétienne originaire du Limousin était alors établie à Villevieille dans le Gard où son père sera inhumé, mais des liens la rattachait à Hyères où son arrière grand-père, Alexandre-Amable (1724-1806), avait épousé Denise de Fortia de Piles, dernière héritière de la famille Arène et du domaine de Sainte-Eulalie. Ainsi, bien qu’originaire du diocèse de Nîmes, c’est à Fréjus que Louis vint faire son grand séminaire où il commença à édifier ses confrères par sa piété, sa modestie et sa charité fraternelle. Et c’est là qu’il fut ordonné prêtre par Mgr Jordany en 1865. A Giens dont il fut nommé curé, il consacra sa fortune à la construction de l'église, commencée en 1883 pour se substituer à l'ancienne chapelle en piteux état, d'un presbytère et d'une école. On se souvient aussi de son engagement lors du naufrage du navire "L'Arrogante" au large de la presqu'île le 19 mars 1879. L'abbé de David-Beauregard est ensuite appelé à assumer la charge d'aumônier des carmélites de Toulon, il se dévouera à leur service pendant onze ans. Et c'est dans cette fonction qu'il reçut le samedi 26 septembre 1891, à l'office capitulaire du soir, le camail de chanoine honoraire de Fréjus. En 1896, il retourna un temps dans le diocèse de Nîmes où, à la suite du décès de son frère, d'impérieux devoirs le rappelaient au milieu des siens. Il mourut à Toulon le 29 avril 1911, à la Cité Montéty où il avait finalement fixé sa résidence.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Il possédait les chapellenies de Saint-Antoine de Cabasse, Sainte-Madeleine des Arcs, Saint-Martin & Saint-Antoine de Gonfaron. En 1725, il cède la responsabilité du séminaire au chanoine François Brunel. C'est cette même année qu'il dépose son testament devant notaire à Solliès où habitent ses nièces auprès desquelles il s'est visiblement retiré, le 27 octobre 1725, et y ajoute un codicille le 15 mars 1526. Peu après, il résigne sa stalle puisque vingt mois plus tard, son acte mortuaire précise : "ayant été chanoine de l’église cathédrale de la ville de Fréjus et grand vicaire". Il décède en effet à Solliès-Pont le 21 novembre 1727 et y est enterré le lendemain. « Sa science et sa piété sont connues de tout le diocèse » disait Girardin.

Il possédait les chapellenies de Saint-Antoine de Cabasse, Sainte-Madeleine des Arcs, Saint-Martin & Saint-Antoine de Gonfaron. En 1725, il cède la responsabilité du séminaire au chanoine François Brunel. C'est cette même année qu'il dépose son testament devant notaire à Solliès où habitent ses nièces auprès desquelles il s'est visiblement retiré, le 27 octobre 1725, et y ajoute un codicille le 15 mars 1526. Peu après, il résigne sa stalle puisque vingt mois plus tard, son acte mortuaire précise : "ayant été chanoine de l’église cathédrale de la ville de Fréjus et grand vicaire". Il décède en effet à Solliès-Pont le 21 novembre 1727 et y est enterré le lendemain. « Sa science et sa piété sont connues de tout le diocèse » disait Girardin. plus tôt Nicolas. Il entra à l’adolescence au collège mariste de La Seyne récemment ouvert. Comme son frère, il avait caressé d’autres rêves : « Croiriez-vous que j’aie douté un instant si je n’avais pas l’étoffe d’un Saint-Cyrien ? » confiait-il avec un malin sourire. Suivant les traces de son frère, il conquit les deux baccalauréats et prit la direction de Saint-Sulpice qui était alors la seule voie pour les candidats ecclésiastiques désireux de fortes études et en capacité de les financer. Il y acquit les vertus « sulpiciennes » qui marquèrent toute sa vie sacerdotale. Le 12 juin 1862, il reçut le sous-diaconat à Paris. N’ayant pas encore l’âge canonique pour recevoir l’ordination sacerdotale, il obtint de Mgr Jordany de pouvoir passer quelques mois à Rome où elle lui fut conférée le 20 février 1864. Avec le calice qui l’accompagna jusqu’à sa dernière messe, que non seulement le bienheureux pape Pie IX consacra de ses mains mais qu’il daigna utiliser lui-même un jour, il célébra dans tous les sanctuaires de la Ville Eternelle. Il lui fallut cependant revenir travailler le champ diocésain et c’est comme recteur d’Evenos qu’il commença ce ministère le 1er juillet 1864. L’année suivante, il était vicaire à Saint-Cyr, où il dut se soumettre au vieux curé Giraud Magloire, érudit tenant des anciennes coutumes, qui ne tolérait que la langue provençale pour la prédication… Il retrouva l’usage du français aux Maisons-Neuves où il fut muté en 1875, puis à Sainte-Marie où il passa quinze ans d’un vicariat riche de moissons, sous la conduite de l’abbé Tortel. Arrêté par des ennuis de santé, il fut nommé aumônier de l’Espérance à Hyères, en 1890, ce qui lui donna le loisir de publier un ouvrage intitulé La voie sûre du salut par l’oraison mentale, fruit de sa propre expérience. Le 6 avril 1891, Mgr Mignot, son ancien condisciple de Saint-Sulpice, le nomma curé-doyen de Saint-Tropez où durant dix-huit ans, il mena avec ténacité le bon combat de la foi, dans une période difficile. Il reçut la dignité de chanoine honoraire en 1901. Quand il jugea en 1909 que l’heure était venue de se retirer, il fut agrégé plus étroitement au chapitre en étant installé chanoine auxiliaire le 28 mai 1909, titre qui préludait à un canonicat titulaire à la première stalle disponible. Ayant rejoint la ville épiscopale, il fut un prédicateur très goûté à la cathédrale et au grand-séminaire. Ses qualités de théologien lui valurent en janvier 1910 d’être nommé vice-président de la commission de révision des conférences ecclésiastiques. Mais en quelques jours, la maladie qui l’avait cloué au lit dès le 8 janvier le conduisit à la mort, qui eut lieu à Fréjus le 12 janvier 1910. Il fut inhumé à Toulon.

plus tôt Nicolas. Il entra à l’adolescence au collège mariste de La Seyne récemment ouvert. Comme son frère, il avait caressé d’autres rêves : « Croiriez-vous que j’aie douté un instant si je n’avais pas l’étoffe d’un Saint-Cyrien ? » confiait-il avec un malin sourire. Suivant les traces de son frère, il conquit les deux baccalauréats et prit la direction de Saint-Sulpice qui était alors la seule voie pour les candidats ecclésiastiques désireux de fortes études et en capacité de les financer. Il y acquit les vertus « sulpiciennes » qui marquèrent toute sa vie sacerdotale. Le 12 juin 1862, il reçut le sous-diaconat à Paris. N’ayant pas encore l’âge canonique pour recevoir l’ordination sacerdotale, il obtint de Mgr Jordany de pouvoir passer quelques mois à Rome où elle lui fut conférée le 20 février 1864. Avec le calice qui l’accompagna jusqu’à sa dernière messe, que non seulement le bienheureux pape Pie IX consacra de ses mains mais qu’il daigna utiliser lui-même un jour, il célébra dans tous les sanctuaires de la Ville Eternelle. Il lui fallut cependant revenir travailler le champ diocésain et c’est comme recteur d’Evenos qu’il commença ce ministère le 1er juillet 1864. L’année suivante, il était vicaire à Saint-Cyr, où il dut se soumettre au vieux curé Giraud Magloire, érudit tenant des anciennes coutumes, qui ne tolérait que la langue provençale pour la prédication… Il retrouva l’usage du français aux Maisons-Neuves où il fut muté en 1875, puis à Sainte-Marie où il passa quinze ans d’un vicariat riche de moissons, sous la conduite de l’abbé Tortel. Arrêté par des ennuis de santé, il fut nommé aumônier de l’Espérance à Hyères, en 1890, ce qui lui donna le loisir de publier un ouvrage intitulé La voie sûre du salut par l’oraison mentale, fruit de sa propre expérience. Le 6 avril 1891, Mgr Mignot, son ancien condisciple de Saint-Sulpice, le nomma curé-doyen de Saint-Tropez où durant dix-huit ans, il mena avec ténacité le bon combat de la foi, dans une période difficile. Il reçut la dignité de chanoine honoraire en 1901. Quand il jugea en 1909 que l’heure était venue de se retirer, il fut agrégé plus étroitement au chapitre en étant installé chanoine auxiliaire le 28 mai 1909, titre qui préludait à un canonicat titulaire à la première stalle disponible. Ayant rejoint la ville épiscopale, il fut un prédicateur très goûté à la cathédrale et au grand-séminaire. Ses qualités de théologien lui valurent en janvier 1910 d’être nommé vice-président de la commission de révision des conférences ecclésiastiques. Mais en quelques jours, la maladie qui l’avait cloué au lit dès le 8 janvier le conduisit à la mort, qui eut lieu à Fréjus le 12 janvier 1910. Il fut inhumé à Toulon.