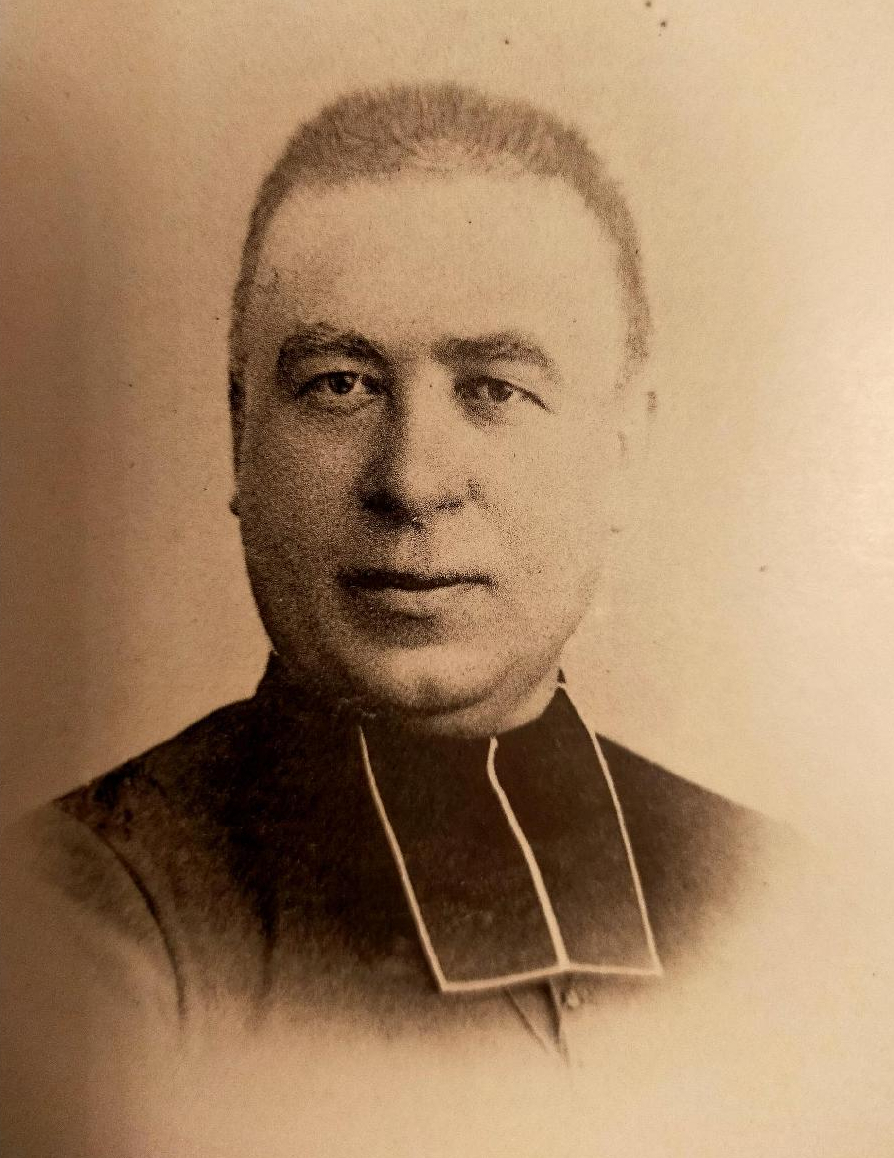

Calixte Blanc (1842-1914)

Calixte-Paul-Joseph Blanc était né à Tourves le 13 février 1842, fils d'Henry-Calixte, cafetier et de Marthe Requier. Il manifesta très jeune son attrait pour les choses religieuses et entra au Petit Séminaire de Brignoles qui se trouvait encore place St-Pierre avant d’être transféré dans l’immense bâtiment édifié par les soins de Mgr Jordany. Le jeune lévite se maintint toujours au premier rang de ses condisciples. Porté plutôt vers la littérature, il faisait des maîtres sa lecture favorite. Bien que les élèves du Petit Séminaire n’aient pas l’habitude de se présenter au baccalauréat et qu’il ne suivit pour cela aucune préparation, il eut l’idée de s’y présenter et s’en tira honorablement avec la mention « Bien ». Il entra ensuite au Grand Séminaire de Fréjus où il se fit remarquer non plus seulement par ses qualités intellectuelles mais aussi par sa piété et sa régularité. N’étant que diacre et trop jeune pour être ordonné prêtre, il fut renvoyé à 22 ans au Petit Séminaire pour y enseigner et reçut la consécration sacerdotale quelques mois plus tard, le 3 septembre 1865. Parfaitement à l’aise dans le cadre du séminaire, il pouvait s’y adonner à l’étude tout à loisir. Un matin, un ami lui demandant la cause de la joie qui semblait rayonner de lui, l’abbé Blanc lui avoua qu’il trouvait de tels trésors dans saint Bonaventure qu’il regardait cela comme une grâce de Dieu et qu’il venait de célébrer la messe pour l’en remercier. En 1867, il fut appelé bientôt à remplacer l’aumônier du Couvent des Ursulines de Brignoles, qui venait de mourir ; à la supérieure inquiète de l’âge du candidat pour une maison d’éducation de jeunes filles, le vicaire général répondit : « Mme la Supérieure, n’ayez aucune crainte, M. l’abbé Blanc, n’a que vingt-cinq ans d’âge, mais il en a cinquante pour la sagesse et l’expérience. » Il assura pendant six ans la direction spirituelle de cet établissement, avec succès. Il fut ensuite (en 1873) envoyé en qualité de vicaire à la paroisse Saint-Louis de Toulon où, pendant treize ans, il gagna tous les cœurs. Quand Mgr Oury fut nommé évêque de Fréjus, il appela à ses côtés celui qu’il avait déjà eu l’occasion d’apprécier à Toulon et en fit son vicaire général et celui qui était déjà chanoine honoraire depuis 1884 devint titulaire en 1886, avec la dignité d’archidiacre : il prit possession de sa stalle le mardi 14 septembre 1886 à l'office capitulaire du matin. Ses compétences et son caractère conciliateur seconda puissamment le chef du diocèse. Il resta encore quelque temps à ce poste sous Mgr Mignot puis, chanoine et vicaire général désormais honoraire, remplaça à Toulon comme curé de Saint-Louis le vieux chanoine Rouvier à partir de 1891. Dans la plénitude de ses forces, il imprima un élan nouveau à la paroisse. Lors des spoliations de 1906, il fit une protestation ferme et solennelle pour s’élever devant cette injustice. Il demanda ensuite à se retirer et obtint en 1910 de s’établir avec sa vieille mère dans sa campagne de Ste-Marthe, occupant sa solitude à la lecture, et notamment à l’étude de l’histoire de l’Eglise (on lui doit une étude biographique sur saint Probace, l'un des soixante-douze disciples du Christ, et l'un des apôtres de la Provence). Sa mère s’éteint en mars 1913, à 94 ans, qui l’avait toujours accompagné. La maladie, chez lui, fit des progrès rapides et une attaque le terrassa l’année suivante. Il put recevoir les sacrements et mourut en quelques jours au Pradet, le 12 février 1914.

religieuses et entra au Petit Séminaire de Brignoles qui se trouvait encore place St-Pierre avant d’être transféré dans l’immense bâtiment édifié par les soins de Mgr Jordany. Le jeune lévite se maintint toujours au premier rang de ses condisciples. Porté plutôt vers la littérature, il faisait des maîtres sa lecture favorite. Bien que les élèves du Petit Séminaire n’aient pas l’habitude de se présenter au baccalauréat et qu’il ne suivit pour cela aucune préparation, il eut l’idée de s’y présenter et s’en tira honorablement avec la mention « Bien ». Il entra ensuite au Grand Séminaire de Fréjus où il se fit remarquer non plus seulement par ses qualités intellectuelles mais aussi par sa piété et sa régularité. N’étant que diacre et trop jeune pour être ordonné prêtre, il fut renvoyé à 22 ans au Petit Séminaire pour y enseigner et reçut la consécration sacerdotale quelques mois plus tard, le 3 septembre 1865. Parfaitement à l’aise dans le cadre du séminaire, il pouvait s’y adonner à l’étude tout à loisir. Un matin, un ami lui demandant la cause de la joie qui semblait rayonner de lui, l’abbé Blanc lui avoua qu’il trouvait de tels trésors dans saint Bonaventure qu’il regardait cela comme une grâce de Dieu et qu’il venait de célébrer la messe pour l’en remercier. En 1867, il fut appelé bientôt à remplacer l’aumônier du Couvent des Ursulines de Brignoles, qui venait de mourir ; à la supérieure inquiète de l’âge du candidat pour une maison d’éducation de jeunes filles, le vicaire général répondit : « Mme la Supérieure, n’ayez aucune crainte, M. l’abbé Blanc, n’a que vingt-cinq ans d’âge, mais il en a cinquante pour la sagesse et l’expérience. » Il assura pendant six ans la direction spirituelle de cet établissement, avec succès. Il fut ensuite (en 1873) envoyé en qualité de vicaire à la paroisse Saint-Louis de Toulon où, pendant treize ans, il gagna tous les cœurs. Quand Mgr Oury fut nommé évêque de Fréjus, il appela à ses côtés celui qu’il avait déjà eu l’occasion d’apprécier à Toulon et en fit son vicaire général et celui qui était déjà chanoine honoraire depuis 1884 devint titulaire en 1886, avec la dignité d’archidiacre : il prit possession de sa stalle le mardi 14 septembre 1886 à l'office capitulaire du matin. Ses compétences et son caractère conciliateur seconda puissamment le chef du diocèse. Il resta encore quelque temps à ce poste sous Mgr Mignot puis, chanoine et vicaire général désormais honoraire, remplaça à Toulon comme curé de Saint-Louis le vieux chanoine Rouvier à partir de 1891. Dans la plénitude de ses forces, il imprima un élan nouveau à la paroisse. Lors des spoliations de 1906, il fit une protestation ferme et solennelle pour s’élever devant cette injustice. Il demanda ensuite à se retirer et obtint en 1910 de s’établir avec sa vieille mère dans sa campagne de Ste-Marthe, occupant sa solitude à la lecture, et notamment à l’étude de l’histoire de l’Eglise (on lui doit une étude biographique sur saint Probace, l'un des soixante-douze disciples du Christ, et l'un des apôtres de la Provence). Sa mère s’éteint en mars 1913, à 94 ans, qui l’avait toujours accompagné. La maladie, chez lui, fit des progrès rapides et une attaque le terrassa l’année suivante. Il put recevoir les sacrements et mourut en quelques jours au Pradet, le 12 février 1914.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.