Famille Courdouan

Vieille famille de Lorgues dans laquelle on exerce depuis plusieurs générations le métier de maréchal-ferrant, la famille Courdouan a forgé quelques tempéraments sacerdotaux. L’époque de la Révolution française a connu notamment un Jacques Courdouan, né à Lorgues le 2 février 1753, devenu capucin sous le nom de Père Léon, aussi recommandable par son éloquence que par ses vertus, qui se réfugia à La Seyne lorsque son couvent de Gémenos fut fermé et qui continua d’administrer les sacrements dans la clandestinité. On affirme que beaucoup de Toulonnais lui ont fait baptiser leur enfant. Il mourut à Solliès-Pont le 10 mars 1837.

Le maréchal-ferrant Joseph Courdouan et son épouse Claire Caissard donnèrent naissance à Louis en 1758 puis à Nazaire en 1764 (qui doit son prénom au fait que ses parents s’étaient établis à partir de 1761 à Saint-Nazaire, ou Sanary). Nazaire (1764-1856) donnera naissance au chanoine Etienne Courdouan ; l'aîné, Louis (1758-1824), sera le père d’Edouard qui donnera le jour au chanoine Louis Courdouan.

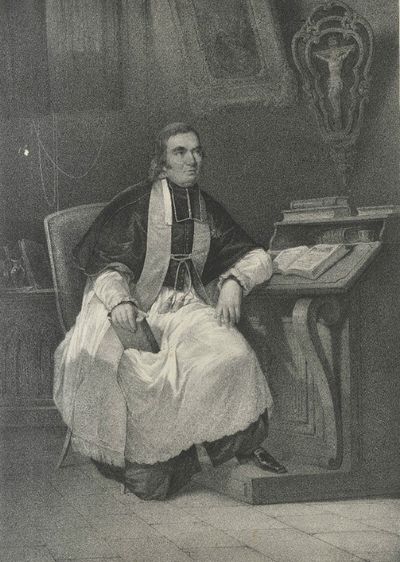

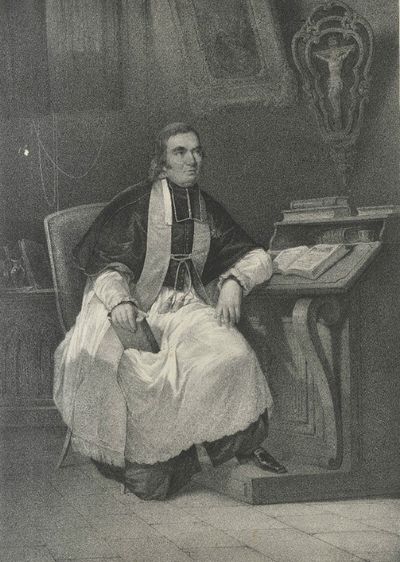

Etienne Courdouan (1791-1854)

Etienne-André Courdouan nait le 25 décembre 1791 à Lorgues, il est le fils de Nazaire Courdouan, maître maréchal-ferrant et de Madeleine Isnard. Il est curé de Solliès-Pont en 1828, puis de Saint-Louis, à Toulon où il est installé le 8 septembre 1834. Il reçoit le 21 novembre de la même année sa nomination de chanoine honoraire. Après la mort du chanoine Chabaud, le 24 décembre 1835, il est appelé à lui succéder comme curé-archiprêtre de Sainte-Marie de Toulon où l'installe le chanoine Blacas, vicaire général, le 25 mars 1836. Il devient ainsi dans ce poste le troisième successeur de Mgr Michel, alors évêque de Fréjus. Messire Courdouan y restera jusqu’à sa mort, en 1854. Très populaire, il obtiendra d’être fait chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur le 30 avril 1836. Il développe le culte à Notre-Dame sous le vocable d’Advocata Tolonensis, en faisant construire en 1839 la grande niche où elle est encore vénérée dans la cathédrale. Il préside à la création de chapelles suburbicaires qui deviendront des paroisses, comme aux « Maisons-Neuves » (l’actuelle Saint-Jean-du-Var), qui deviendra la paroisse Saint-Cyprien. Ses rapports avec le nouvel évêque, Mgr Wicart, arrivé en 1845 et notoirement étranger aux usages provençaux, seront des plus orageux. Le chanoine Espitalier explique comment l’hostilité du clergé à son égard s’était manifestée dès les premiers jours et ne fit que grandir au fil des années : « comme le centre de l’opposition se trouvait à Toulon, Mgr Wicart s’y rendit, réunit le clergé de la ville et des faubourgs, et fit entendre des plaintes amères ». Et notre historien poursuit, après quelques épisodes : « la mort inattendue de M. Courdouan vint compliquer la situation et aigrir encore davantage les esprits. Chacun vit, dans ce triste évènement, la conséquence des amertumes dont l’Evêque avait abreuvé la vie du défunt, et comme M. Courdouan avait la sympathie de toute la ville et de tout le clergé, on fut unanime à blâmer encore davantage Mgr Wicart. Aussi quand le prélat vint présider lui-même les funérailles du vénérable Archiprêtre, il comprit à l’attitude du clergé et des fidèles qu’il s’était aliéné tous les cœurs. Plusieurs même le lui dirent ouvertement ». Le chanoine Courdouan s’était éteint le 13 novembre 1854. Quelques mois, plus tard, Mgr Wicart était transféré au nouveau siège de Laval…

Etienne-André Courdouan nait le 25 décembre 1791 à Lorgues, il est le fils de Nazaire Courdouan, maître maréchal-ferrant et de Madeleine Isnard. Il est curé de Solliès-Pont en 1828, puis de Saint-Louis, à Toulon où il est installé le 8 septembre 1834. Il reçoit le 21 novembre de la même année sa nomination de chanoine honoraire. Après la mort du chanoine Chabaud, le 24 décembre 1835, il est appelé à lui succéder comme curé-archiprêtre de Sainte-Marie de Toulon où l'installe le chanoine Blacas, vicaire général, le 25 mars 1836. Il devient ainsi dans ce poste le troisième successeur de Mgr Michel, alors évêque de Fréjus. Messire Courdouan y restera jusqu’à sa mort, en 1854. Très populaire, il obtiendra d’être fait chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur le 30 avril 1836. Il développe le culte à Notre-Dame sous le vocable d’Advocata Tolonensis, en faisant construire en 1839 la grande niche où elle est encore vénérée dans la cathédrale. Il préside à la création de chapelles suburbicaires qui deviendront des paroisses, comme aux « Maisons-Neuves » (l’actuelle Saint-Jean-du-Var), qui deviendra la paroisse Saint-Cyprien. Ses rapports avec le nouvel évêque, Mgr Wicart, arrivé en 1845 et notoirement étranger aux usages provençaux, seront des plus orageux. Le chanoine Espitalier explique comment l’hostilité du clergé à son égard s’était manifestée dès les premiers jours et ne fit que grandir au fil des années : « comme le centre de l’opposition se trouvait à Toulon, Mgr Wicart s’y rendit, réunit le clergé de la ville et des faubourgs, et fit entendre des plaintes amères ». Et notre historien poursuit, après quelques épisodes : « la mort inattendue de M. Courdouan vint compliquer la situation et aigrir encore davantage les esprits. Chacun vit, dans ce triste évènement, la conséquence des amertumes dont l’Evêque avait abreuvé la vie du défunt, et comme M. Courdouan avait la sympathie de toute la ville et de tout le clergé, on fut unanime à blâmer encore davantage Mgr Wicart. Aussi quand le prélat vint présider lui-même les funérailles du vénérable Archiprêtre, il comprit à l’attitude du clergé et des fidèles qu’il s’était aliéné tous les cœurs. Plusieurs même le lui dirent ouvertement ». Le chanoine Courdouan s’était éteint le 13 novembre 1854. Quelques mois, plus tard, Mgr Wicart était transféré au nouveau siège de Laval…

Louis Courdouan (1814-1910)

Jean-Baptiste-Louis-Stanislas Courdouan naît à Lorgues le 20 juillet 1814 d’Edouard, maréchal-ferrant, et de Suzanne Trotobas qui constituaient une famille authentiquement chrétienne. Un pensionnat venait d’y être ouvert où entra le garçon à l’âge de neuf ans. Sa vocation s’y épanouit et s’affermit : il poursuivit au grand-séminaire de Fréjus et fut ordonné prêtre le 23 décembre 1837. S’ouvrait pour lui une carrière sacerdotale qui durera 73 ans ! Successivement vicaire à Bargemon, Fréjus, Hyères, Saint-Louis de Toulon (de 1851 à 1856), aumônier du pensionnat de Saint-Maur, il donna dans chacun de ces postes la mesure de son zèle avec la gravité qui sera sa marque. On lui confia ensuite comme curé les paroisses de Pignans en 1856, de Saint-Nazaire (Sanary) en 1867, Saint-Maximin en 1874. Esprit cultivé, il ne parlait jamais sans une sérieuse préparation, ne négligeant aucun des moindres devoirs du pasteur, son tempérament était impétueux et il fut le premier à souffrir de cette violence qu’il maîtrisait au mieux et réparait, le cas échéant, avec beaucoup d’humilité. Lorsqu’il fut curé de Pignans, animé d’une dévotion fervente à Notre-Dame des Anges, il s’investit dans la construction d’une chapelle plus spacieuse, il y engagea ses quelques économies et son ardeur de jeune curé, avec l’accord de son évêque. Or à la veille de sa bénédiction, Mgr Jordany en ordonna la démolition, ce qui lui infligea une amère humiliation : lui qui était si impatient et impétueux devant les contradictions ne fit entendre aucun murmure, faisant preuve d’une obéissance héroïque. C’est le même évêque qui décorera du camail de chanoine honoraire l’abbé Courdouan en 1874, pour le récompenser après les fêtes de sainte Marie-Madeleine qui, grâce au zèle déployé par le curé furent particulièrement grandioses cette année-là. En 1896 une importante mission paroissiale vint comme couronner son ministère : il devait démissionner en 1899, sentant la charge trop lourde pour ses 85 ans. Il se retira à Pignans, aux pieds de Notre-Dame des Anges où il continua à édifier par sa piété et la régularité de chacun des exercices qui avaient rythmés sa vie jusque-là. Il célébra sa dernière messe le Mardi Saint, reçut l’Extrême-Onction le Vendredi Saint et mourut à Pignans, le jour de Pâques, 27 mars 1910.

Jean Alardeau fait partie des personnalités angevines au service de la famille d’Anjou, qui peuplèrent l’administration provençale. Il était le fils d’un secrétaire des comptes du roi René et avait un frère portant le même nom que lui, Jean Alardeau dit de Vaulx, laïc et marié, qui fut comme lui trésorier de Provence, mais en 1470 et général des finances en 1479. C’est en 1440 que notre Jean Alardeau entre au service de ce prince comme secrétaire des comptes pour en devenir bientôt son homme de confiance. Ayant quitté son Anjou natal, il suit immédiatement le roi en Italie.

Jean Alardeau fait partie des personnalités angevines au service de la famille d’Anjou, qui peuplèrent l’administration provençale. Il était le fils d’un secrétaire des comptes du roi René et avait un frère portant le même nom que lui, Jean Alardeau dit de Vaulx, laïc et marié, qui fut comme lui trésorier de Provence, mais en 1470 et général des finances en 1479. C’est en 1440 que notre Jean Alardeau entre au service de ce prince comme secrétaire des comptes pour en devenir bientôt son homme de confiance. Ayant quitté son Anjou natal, il suit immédiatement le roi en Italie.  Revenu de ce côté des Alpes, il alternera les séjours entre l’Anjou et la Provence, devient maître rational à la Cour des comptes d’Aix le 31 mars 1464 à la suite de Jean Huet, charge qu’il abandonne pour celle de conseiller général des finances le 29 juillet 1466 (cette fonction n’est que de contreseing, pour vérifier la régularité des mandements royaux), après son élévation à l’épiscopat. Clerc du diocèse de Bourges, protonotaire apostolique, il est reçu chanoine d’Aix le 16 avril 1460 par

Revenu de ce côté des Alpes, il alternera les séjours entre l’Anjou et la Provence, devient maître rational à la Cour des comptes d’Aix le 31 mars 1464 à la suite de Jean Huet, charge qu’il abandonne pour celle de conseiller général des finances le 29 juillet 1466 (cette fonction n’est que de contreseing, pour vérifier la régularité des mandements royaux), après son élévation à l’épiscopat. Clerc du diocèse de Bourges, protonotaire apostolique, il est reçu chanoine d’Aix le 16 avril 1460 par  permutation avec François de Brancas et y occupera la dignité d’archidiacre (qu’il ne résignera que le 29 décembre 1492), il est en outre membre du chapitre de Marseille dont il deviendra prévôt dans les années 1460, il est titulaire du prieuré de Palaison en décembre 1461. Il entre également au chapitre de Fréjus et reçoit quittance de la Chambre apostolique pour les taxes afférentes, le 11 février 1462. Il est élu évêque de Marseille le 30 avril 1466, sur les recommandations du roi René et préconisé le 20 juin suivant par le pape Paul II. Il fit prendre possession de son siège par son vicaire et official Bérenger de la Roche, mais ne fit son entrée à Marseille que le 13 avril 1468, retenu qu’il était au service du prince.

permutation avec François de Brancas et y occupera la dignité d’archidiacre (qu’il ne résignera que le 29 décembre 1492), il est en outre membre du chapitre de Marseille dont il deviendra prévôt dans les années 1460, il est titulaire du prieuré de Palaison en décembre 1461. Il entre également au chapitre de Fréjus et reçoit quittance de la Chambre apostolique pour les taxes afférentes, le 11 février 1462. Il est élu évêque de Marseille le 30 avril 1466, sur les recommandations du roi René et préconisé le 20 juin suivant par le pape Paul II. Il fit prendre possession de son siège par son vicaire et official Bérenger de la Roche, mais ne fit son entrée à Marseille que le 13 avril 1468, retenu qu’il était au service du prince.  En 1474, le roi René lui accorde la baronnie d’Aubagne en échange des châteaux d’Alleins, Valbonnette et Saint-Cannat. En 1480, il est ambassadeur auprès du roi Louis XI au service de qui il passa après le rattachement de la Provence à la couronne de France, et fut nommé Gouverneur de Paris et de l’Ile-de-France. Malade, il se retire à Aubagne en 1490, y rédige son testament, choisissant d’être enterré dans sa cathédrale, au pied de l’autel de saint Lazare (il l’aurait été, en fait, dans l’église de l’Observance), se démet de l’évêché de Marseille le 16 novembre 1496 et meurt peu après.

En 1474, le roi René lui accorde la baronnie d’Aubagne en échange des châteaux d’Alleins, Valbonnette et Saint-Cannat. En 1480, il est ambassadeur auprès du roi Louis XI au service de qui il passa après le rattachement de la Provence à la couronne de France, et fut nommé Gouverneur de Paris et de l’Ile-de-France. Malade, il se retire à Aubagne en 1490, y rédige son testament, choisissant d’être enterré dans sa cathédrale, au pied de l’autel de saint Lazare (il l’aurait été, en fait, dans l’église de l’Observance), se démet de l’évêché de Marseille le 16 novembre 1496 et meurt peu après.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

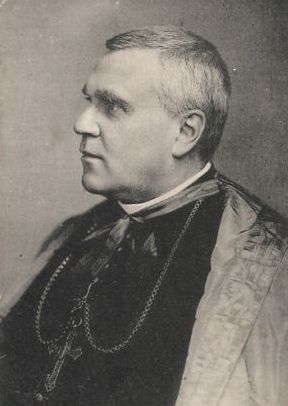

Henri Raymond Villard, né le 4 octobre 1854 à Langres, fit ses études secondaires au petit séminaire de cette ville, suivit les cours de la faculté de droit de Dijon et y obtint sa licence (1876). Entré ensuite au séminaire de Saint-Sulpice, à Issy d’abord, puis à Paris, il interrompit sa formation pour faire un an de volontariat au 113ème régiment d’infanterie. Il fut ordonné prêtre à Langres le 24 septembre 1881 et partit aussitôt pour Rome continuer ses études ecclésiastiques. Il y conquit les diplômes de docteur en théologie et en droit canon. De retour dans son diocèse, il est nommé successivement vicaire à la cathédrale de Langres en 1883, chancelier de l’évêché en 1891, chanoine de la cathédrale de Langres en 1897, curé de Saint-Jean-Baptiste à Chaumont en 1900. Préconisé évêque d’Autun le 13 juillet 1906, il fut sacré par son évêque le 5 août à Chaumont. Il eut à faire face au déferlement de l’anticléricalisme : expulsé de l’évêché, seul, au soir du 13 décembre 1906, il va s’installer dans une pauvre maison en ruines inhabitée depuis longtemps ! Comme ses confrères, il s’attela à la tâche de pourvoir à la subsistance de son clergé et à la formation des séminaristes chassés eux aussi de leurs séminaires. Les premiers symptômes de la maladie qui devait emporter le prélat d’apparence robuste mais usé se manifestèrent dès la fin de l’année 1913. Il mourut pieusement à Autun le 8 décembre 1914, à soixante ans. Son épitaphe célèbre son commerce agréable et sa grande bonté. Il avait été fait chanoine d’honneur de Fréjus par Mgr Guillibert en 1912.

Henri Raymond Villard, né le 4 octobre 1854 à Langres, fit ses études secondaires au petit séminaire de cette ville, suivit les cours de la faculté de droit de Dijon et y obtint sa licence (1876). Entré ensuite au séminaire de Saint-Sulpice, à Issy d’abord, puis à Paris, il interrompit sa formation pour faire un an de volontariat au 113ème régiment d’infanterie. Il fut ordonné prêtre à Langres le 24 septembre 1881 et partit aussitôt pour Rome continuer ses études ecclésiastiques. Il y conquit les diplômes de docteur en théologie et en droit canon. De retour dans son diocèse, il est nommé successivement vicaire à la cathédrale de Langres en 1883, chancelier de l’évêché en 1891, chanoine de la cathédrale de Langres en 1897, curé de Saint-Jean-Baptiste à Chaumont en 1900. Préconisé évêque d’Autun le 13 juillet 1906, il fut sacré par son évêque le 5 août à Chaumont. Il eut à faire face au déferlement de l’anticléricalisme : expulsé de l’évêché, seul, au soir du 13 décembre 1906, il va s’installer dans une pauvre maison en ruines inhabitée depuis longtemps ! Comme ses confrères, il s’attela à la tâche de pourvoir à la subsistance de son clergé et à la formation des séminaristes chassés eux aussi de leurs séminaires. Les premiers symptômes de la maladie qui devait emporter le prélat d’apparence robuste mais usé se manifestèrent dès la fin de l’année 1913. Il mourut pieusement à Autun le 8 décembre 1914, à soixante ans. Son épitaphe célèbre son commerce agréable et sa grande bonté. Il avait été fait chanoine d’honneur de Fréjus par Mgr Guillibert en 1912. Balthazar de Villeneuve naît dans les premières années du XVIème siècle. Ses parents, Honoré de Villeneuve († 1533) et Catherine de Bouliers († 1537) s’étaient mariés le 14 décembre 1498 et avaient déjà eu un fils, Gaspard († 1559), qui sera seigneur de Bargemon, Castillon, Figanières et Seillans et épousera en 1537 Anne de Castellane.

Balthazar de Villeneuve naît dans les premières années du XVIème siècle. Ses parents, Honoré de Villeneuve († 1533) et Catherine de Bouliers († 1537) s’étaient mariés le 14 décembre 1498 et avaient déjà eu un fils, Gaspard († 1559), qui sera seigneur de Bargemon, Castillon, Figanières et Seillans et épousera en 1537 Anne de Castellane. Etienne-André Courdouan nait le 25 décembre 1791 à Lorgues, il est le fils de Nazaire Courdouan, maître maréchal-ferrant et de Madeleine Isnard. Il est curé de Solliès-Pont en 1828, puis de Saint-Louis, à Toulon où il est installé le 8 septembre 1834. Il reçoit le 21 novembre de la même année sa nomination de chanoine honoraire. Après la mort du chanoine Chabaud, le 24 décembre 1835, il est appelé à lui succéder comme curé-archiprêtre de Sainte-Marie de Toulon où l'installe le chanoine Blacas, vicaire général, le 25 mars 1836. Il devient ainsi dans ce poste le troisième successeur de Mgr Michel, alors évêque de Fréjus. Messire Courdouan y restera jusqu’à sa mort, en 1854. Très populaire, il obtiendra d’être fait chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur le 30 avril 1836. Il développe le culte à Notre-Dame sous le vocable d’Advocata Tolonensis, en faisant construire en 1839 la grande niche où elle est encore vénérée dans la cathédrale. Il préside à la création de chapelles suburbicaires qui deviendront des paroisses, comme aux « Maisons-Neuves » (l’actuelle Saint-Jean-du-Var), qui deviendra la paroisse Saint-Cyprien. Ses rapports avec le nouvel évêque, Mgr Wicart, arrivé en 1845 et notoirement étranger aux usages provençaux, seront des plus orageux. Le chanoine Espitalier explique comment l’hostilité du clergé à son égard s’était manifestée dès les premiers jours et ne fit que grandir au fil des années : « comme le centre de l’opposition se trouvait à Toulon, Mgr Wicart s’y rendit, réunit le clergé de la ville et des faubourgs, et fit entendre des plaintes amères ». Et notre historien poursuit, après quelques épisodes : « la mort inattendue de M. Courdouan vint compliquer la situation et aigrir encore davantage les esprits. Chacun vit, dans ce triste évènement, la conséquence des amertumes dont l’Evêque avait abreuvé la vie du défunt, et comme M. Courdouan avait la sympathie de toute la ville et de tout le clergé, on fut unanime à blâmer encore davantage Mgr Wicart. Aussi quand le prélat vint présider lui-même les funérailles du vénérable Archiprêtre, il comprit à l’attitude du clergé et des fidèles qu’il s’était aliéné tous les cœurs. Plusieurs même le lui dirent ouvertement ». Le chanoine Courdouan s’était éteint le 13 novembre 1854. Quelques mois, plus tard, Mgr Wicart était transféré au nouveau siège de Laval…

Etienne-André Courdouan nait le 25 décembre 1791 à Lorgues, il est le fils de Nazaire Courdouan, maître maréchal-ferrant et de Madeleine Isnard. Il est curé de Solliès-Pont en 1828, puis de Saint-Louis, à Toulon où il est installé le 8 septembre 1834. Il reçoit le 21 novembre de la même année sa nomination de chanoine honoraire. Après la mort du chanoine Chabaud, le 24 décembre 1835, il est appelé à lui succéder comme curé-archiprêtre de Sainte-Marie de Toulon où l'installe le chanoine Blacas, vicaire général, le 25 mars 1836. Il devient ainsi dans ce poste le troisième successeur de Mgr Michel, alors évêque de Fréjus. Messire Courdouan y restera jusqu’à sa mort, en 1854. Très populaire, il obtiendra d’être fait chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur le 30 avril 1836. Il développe le culte à Notre-Dame sous le vocable d’Advocata Tolonensis, en faisant construire en 1839 la grande niche où elle est encore vénérée dans la cathédrale. Il préside à la création de chapelles suburbicaires qui deviendront des paroisses, comme aux « Maisons-Neuves » (l’actuelle Saint-Jean-du-Var), qui deviendra la paroisse Saint-Cyprien. Ses rapports avec le nouvel évêque, Mgr Wicart, arrivé en 1845 et notoirement étranger aux usages provençaux, seront des plus orageux. Le chanoine Espitalier explique comment l’hostilité du clergé à son égard s’était manifestée dès les premiers jours et ne fit que grandir au fil des années : « comme le centre de l’opposition se trouvait à Toulon, Mgr Wicart s’y rendit, réunit le clergé de la ville et des faubourgs, et fit entendre des plaintes amères ». Et notre historien poursuit, après quelques épisodes : « la mort inattendue de M. Courdouan vint compliquer la situation et aigrir encore davantage les esprits. Chacun vit, dans ce triste évènement, la conséquence des amertumes dont l’Evêque avait abreuvé la vie du défunt, et comme M. Courdouan avait la sympathie de toute la ville et de tout le clergé, on fut unanime à blâmer encore davantage Mgr Wicart. Aussi quand le prélat vint présider lui-même les funérailles du vénérable Archiprêtre, il comprit à l’attitude du clergé et des fidèles qu’il s’était aliéné tous les cœurs. Plusieurs même le lui dirent ouvertement ». Le chanoine Courdouan s’était éteint le 13 novembre 1854. Quelques mois, plus tard, Mgr Wicart était transféré au nouveau siège de Laval…