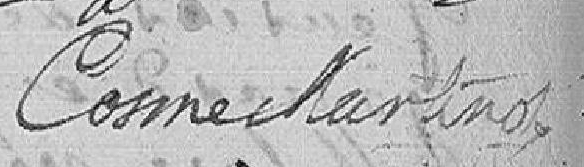

Cosme Martinot (1738-1806)

Cosme Martinot nait à Aubagne le 2 mars 1738, fils de Pierre, avocat en la Cour et notaire royal, et de Marie Anne Cabasson. La famille réputée originaire d’Ivrea est présente dès la fin du XVème siècle dans la cité où elle s’élève progressivement de l’artisanat à la bourgeoisie, accédant notamment au consulat en 1506 puis à la charge de viguier aux XVII et XVIIIèmes siècles. En 1614 un François Martinot y achète une étude de notaire, activité que ses descendants occuperont jusqu’en 1839. La rue Martinot en rappelle encore aujourd’hui le souvenir.

Neuvième enfant du couple, Cosme perd son père à l’âge de sept ans, deux ans plus tard meurt son frère aîné, quatre autres frères et sœurs étant déjà décédés tout jeunes. Ne lui restent que sa sœur Marie Anne (née en 1725), mariée au viguier de Barjols Jacques Vassal, son frère Michel Jean-Baptiste (né en 1732) qui prend la succession de son père et Pierre (né en 1735) qui devient prêtre et sera installé curé d’Aubagne le 2 août 1774. Il résignera sa cure en juin 1789 pour épouser dans un premier temps les idéaux de la Révolution naissante avant de s’illustrer tristement au sein du parti anti-jacobin dans la « bande d’Aubagne » qui comptera parmi ses nombreuses victimes son rival victorieux à la mairie, Jean-Baptiste Domergue ; il s’en tirera avec un acquittement lors du jugement par le tribunal spécial le 1er septembre 1801.

Cosme, ne fera pas plus honneur à son nom. Vers 1766, il n’était qu’officier garde-côte lorsqu’il séduisit une jeune fille de la bourgeoisie locale âgée de 17 ans. Ce qui n’était qu’une amourette devint sordide avec le temps. Cosme Martinot tout en continuant de bercer d’illusions sa bien-aimée, ne trouva pas mieux « pour avoir du pain » que d’obtenir vers 1772 une stalle au chapitre de Fréjus, sans toutefois prendre les ordres afin de se réserver la possibilité de tenir ses promesses envers ladite Claire Maurel ou du moins de le laisser croire. La présence sur le siège de Fréjus de Mgr de Bausset Roquefort dont la famille possédait le domaine appelé aujourd'hui de La Demande, à Aubagne explique certainement comment Cosme Martinot a pu obtenir pareille prébende (elle éclaire aussi les liens avec la famille Deparis, elle aussi aubagnaise). La situation était pour le moins inconfortable et ce n’est pas sans raison que Cosme déplore dans une lettre du 30 janvier 1780 « le mauvais métier que celui de chanoine quand le cœur est occupé… » même s’il avoue qu’on lui a proposé 6000 livres pour lui acheter son bénéfice. Au chapitre, il avait reçu la prébende Sainte-Madeleine de l'Espérel, soit la plus modeste ; en juillet 1776 il postula pour le prochain bénéfice vacant et institua pour cela le bénéficier Alban Augier comme procureur auprès du chapitre. Le 23 décembre 1778 mourait le capiscol François Jacques Attanoux, dont la prébende de Gassin fut affectée dès le lendemain au chanoine le plus ancien, à savoir le chanoine Gavoty, immédiatement, Cosme Martinot revendiqua par la voix de son chargé d'affaires celle qu'il détenait à savoir la prébende de Séranon attachée à la fonction de préceptorial, comme le suggère sa lettre du 1er juin 1782 : "Je serai du 16 jusqu'au 22 à Séranon pour y recevoir M. de Fréjus (Mgr de Bausset Roquefort) qui sera en visite. Je le prierai cependant de m'en dispenser." Lassée d’attendre Claire Maurel lui intenta un procès en 1783 l’accusant de lui avoir donné deux enfants l’un en 1770, l’autre en janvier 1778 et de n’avoir pas tenu ses engagements. En réponse le chanoine Martinot tentera de discréditer son accusatrice, lui reprochant de le calomnier et ira jusqu’à reporter la paternité sur le frère de la plaignante ! Aux accusations diffamatoires succédèrent les menaces puis les voies de fait auxquels s’associèrent ses frères et sœur : la veuve Vassal, l’avocat Martinot et le curé d’Aubagne ! Le procès s’éternisa en plaidoiries contradictoires jusqu’en 1786. L’année suivante, le chanoine Martinot, habitué à la chicane plaidait contre son confrère Messire Etienne Brieu… Quand éclata la Révolution, Cosme Martinot était encore chanoine de Fréjus, la mise sous séquestre des biens du chapitre et sa dispersion tout en le délestant de ses revenus, le libéra d’une situation plus qu’ambigüe. Revenu à la vie civile, il resta cependant célibataire et mourut à Aubagne le 16 février 1806 en qualité de « propriétaire » dans le domaine familial de la Vassale.

Cosme, ne fera pas plus honneur à son nom. Vers 1766, il n’était qu’officier garde-côte lorsqu’il séduisit une jeune fille de la bourgeoisie locale âgée de 17 ans. Ce qui n’était qu’une amourette devint sordide avec le temps. Cosme Martinot tout en continuant de bercer d’illusions sa bien-aimée, ne trouva pas mieux « pour avoir du pain » que d’obtenir vers 1772 une stalle au chapitre de Fréjus, sans toutefois prendre les ordres afin de se réserver la possibilité de tenir ses promesses envers ladite Claire Maurel ou du moins de le laisser croire. La présence sur le siège de Fréjus de Mgr de Bausset Roquefort dont la famille possédait le domaine appelé aujourd'hui de La Demande, à Aubagne explique certainement comment Cosme Martinot a pu obtenir pareille prébende (elle éclaire aussi les liens avec la famille Deparis, elle aussi aubagnaise). La situation était pour le moins inconfortable et ce n’est pas sans raison que Cosme déplore dans une lettre du 30 janvier 1780 « le mauvais métier que celui de chanoine quand le cœur est occupé… » même s’il avoue qu’on lui a proposé 6000 livres pour lui acheter son bénéfice. Au chapitre, il avait reçu la prébende Sainte-Madeleine de l'Espérel, soit la plus modeste ; en juillet 1776 il postula pour le prochain bénéfice vacant et institua pour cela le bénéficier Alban Augier comme procureur auprès du chapitre. Le 23 décembre 1778 mourait le capiscol François Jacques Attanoux, dont la prébende de Gassin fut affectée dès le lendemain au chanoine le plus ancien, à savoir le chanoine Gavoty, immédiatement, Cosme Martinot revendiqua par la voix de son chargé d'affaires celle qu'il détenait à savoir la prébende de Séranon attachée à la fonction de préceptorial, comme le suggère sa lettre du 1er juin 1782 : "Je serai du 16 jusqu'au 22 à Séranon pour y recevoir M. de Fréjus (Mgr de Bausset Roquefort) qui sera en visite. Je le prierai cependant de m'en dispenser." Lassée d’attendre Claire Maurel lui intenta un procès en 1783 l’accusant de lui avoir donné deux enfants l’un en 1770, l’autre en janvier 1778 et de n’avoir pas tenu ses engagements. En réponse le chanoine Martinot tentera de discréditer son accusatrice, lui reprochant de le calomnier et ira jusqu’à reporter la paternité sur le frère de la plaignante ! Aux accusations diffamatoires succédèrent les menaces puis les voies de fait auxquels s’associèrent ses frères et sœur : la veuve Vassal, l’avocat Martinot et le curé d’Aubagne ! Le procès s’éternisa en plaidoiries contradictoires jusqu’en 1786. L’année suivante, le chanoine Martinot, habitué à la chicane plaidait contre son confrère Messire Etienne Brieu… Quand éclata la Révolution, Cosme Martinot était encore chanoine de Fréjus, la mise sous séquestre des biens du chapitre et sa dispersion tout en le délestant de ses revenus, le libéra d’une situation plus qu’ambigüe. Revenu à la vie civile, il resta cependant célibataire et mourut à Aubagne le 16 février 1806 en qualité de « propriétaire » dans le domaine familial de la Vassale.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

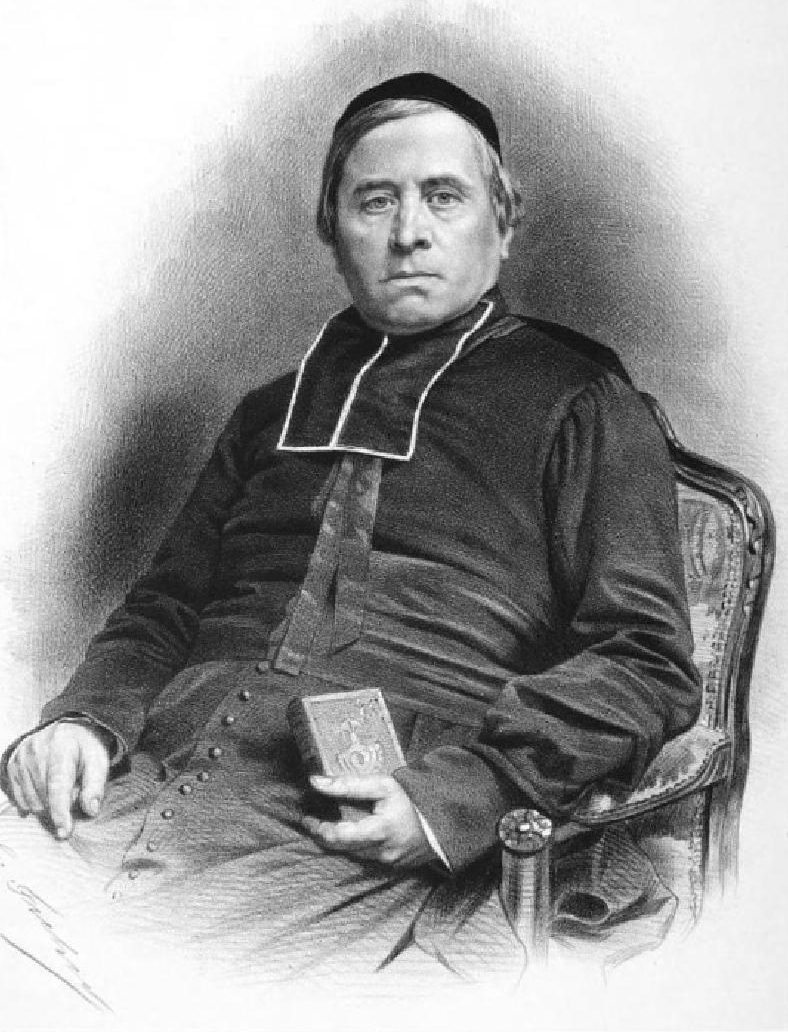

ans, et de Marie Claire Girard, son épouse. Très jeune, il se sent attiré vers le sacerdoce et la prédication. Après des études au collège de sa ville natale, il entre au Petit séminaire diocésain et à dix-sept ans est déjà élève en théologie. Il est ordonné prêtre à Digne en 1839. Favorisé par Mgr de Miollis, démissionnaire en août 1838, il est remarqué par son successeur qui l'envoie d'abord comme vicaire successivement aux paroisses de Valensole et de Manosque. Conscient de ses capacités, Mgr Sibour lui permet en 1846 de se consacrer entièrement à la prédication, ce qu'il fait en occupant les chaires de divers diocèses notamment en Avent et en Carême. C’est en juillet 1848 que l’évêque de Digne est promu au siège de Paris : le nouvel archevêque recommandera alors l’abbé Beuf à Monsieur de Crouseilhes, ministre de l’instruction publique pour lui obtenir le 7 octobre 1851 une nomination de second aumônier du Lycée Henri IV, à Paris. Sur présentation de Monseigneur Darboy auprès du ministre Victor Duruy, l’abbé Beuf devient en 1867 premier aumônier du même lycée s’appelant tantôt Henri IV, Napoléon ou Corneille en fonction des fluctuations politiques qui contrastent avec la stabilité de l’aumônier qui y résidera jusqu’au 15 janvier 1886. Communicatif, adoré de la jeunesse, il continue paralllèlement son ministère de prédicateur et s'illustre dans presque toutes les chaires de la capitale. Alors qu'il est déjà chanoine de plusieurs cathédrales, il est installé chanoine honoraire de Fréjus en 1876, au départ de Mgr Jordany. Les deux hommes ne partageront pas deux ans leur retraite commune à Riez puisque l’ancien évêque de Fréjus s’y éteint en octobre 1887 alors que le chanoine Beuf, revenu finir ses jours dans son pays natal aux côté de ses sœurs Henriette et Claire, y vivra jusqu’au 28 mars 1895.

ans, et de Marie Claire Girard, son épouse. Très jeune, il se sent attiré vers le sacerdoce et la prédication. Après des études au collège de sa ville natale, il entre au Petit séminaire diocésain et à dix-sept ans est déjà élève en théologie. Il est ordonné prêtre à Digne en 1839. Favorisé par Mgr de Miollis, démissionnaire en août 1838, il est remarqué par son successeur qui l'envoie d'abord comme vicaire successivement aux paroisses de Valensole et de Manosque. Conscient de ses capacités, Mgr Sibour lui permet en 1846 de se consacrer entièrement à la prédication, ce qu'il fait en occupant les chaires de divers diocèses notamment en Avent et en Carême. C’est en juillet 1848 que l’évêque de Digne est promu au siège de Paris : le nouvel archevêque recommandera alors l’abbé Beuf à Monsieur de Crouseilhes, ministre de l’instruction publique pour lui obtenir le 7 octobre 1851 une nomination de second aumônier du Lycée Henri IV, à Paris. Sur présentation de Monseigneur Darboy auprès du ministre Victor Duruy, l’abbé Beuf devient en 1867 premier aumônier du même lycée s’appelant tantôt Henri IV, Napoléon ou Corneille en fonction des fluctuations politiques qui contrastent avec la stabilité de l’aumônier qui y résidera jusqu’au 15 janvier 1886. Communicatif, adoré de la jeunesse, il continue paralllèlement son ministère de prédicateur et s'illustre dans presque toutes les chaires de la capitale. Alors qu'il est déjà chanoine de plusieurs cathédrales, il est installé chanoine honoraire de Fréjus en 1876, au départ de Mgr Jordany. Les deux hommes ne partageront pas deux ans leur retraite commune à Riez puisque l’ancien évêque de Fréjus s’y éteint en octobre 1887 alors que le chanoine Beuf, revenu finir ses jours dans son pays natal aux côté de ses sœurs Henriette et Claire, y vivra jusqu’au 28 mars 1895.  Un décret du 30 décembre 1885 lui avait accordé la croix de chevalier de la Légion d’honneur sur de nombreuses propositions et en raison de ses services au Lycée Henri IV, le ministre de l’Instruction publique et des cultes, René Goblel reconnaissant en lui à cette occasion un « esprit ouvert et libéral, sincèrement attaché à l’Université et à la maison où il a vécu si longtemps ». On a imprimé son Panégyrique de saint Charles Borromée, prononcé à Saint-Sulpice en 1866, il est aussi l'auteur d'un livre intitulé Beautés du christianisme, édité par la maison Plon.

Un décret du 30 décembre 1885 lui avait accordé la croix de chevalier de la Légion d’honneur sur de nombreuses propositions et en raison de ses services au Lycée Henri IV, le ministre de l’Instruction publique et des cultes, René Goblel reconnaissant en lui à cette occasion un « esprit ouvert et libéral, sincèrement attaché à l’Université et à la maison où il a vécu si longtemps ». On a imprimé son Panégyrique de saint Charles Borromée, prononcé à Saint-Sulpice en 1866, il est aussi l'auteur d'un livre intitulé Beautés du christianisme, édité par la maison Plon.