Aymeric de Campuac

Aymeric de Campuac, par ailleurs détenteur d’un prieuré rural appelé Grane ou Grana qui est dit relevant du diocèse de Périgueux, était préchantre ou capiscol de Fréjus en 1364. Il est probable qu’il ait succédé directement à Hélie de Salignac dont la charge avait pris fin lors de sa nomination à l’évêché de Sarlat le 10 mai 1359. Le 13 mars 1364, Aymeric de Campuac présente une supplique à Urbain V pour échanger sa stalle fréjussienne contre le prieuré de Saint-Avit-Sénieur avec Henri de Cugnac. Tous ces noms renvoient à la Guyenne dont sont issus, à la période de la papauté avignonnaise nombre de serviteurs de la curie dont la subsistance est assurée par la collation de bénéfices glanés dans divers diocèses, ce qui justifie les échanges et les transferts visant à leur donner plus de cohérence géographique. C’est précisément cette raison mais aussi le souci d’exemplarité qui guidèrent le bienheureux Urbain V à répondre à la proposition de la transaction de 1364 ; s’il donna son accord, ce fut en effet à la condition qu’Henri de Cugnac renonce à tous ses autres bénéfices : « dictus Henricus dimittat omnia qui propter distantiam male posset in aliis beneficiis residere » (le dit Henri devra se démettre de tous ses autres bénéfices car il pourra difficilement y résider, étant donné la distance). Henri de Cugnac, d’une ancienne famille de Guyenne qui s’alliera aux Salignac et aux Commarque, protégé car camérier et familier du cardinal Hélie de Talleyrand-Périgord qui venait précisément de mourir le 17 janvier 1364, était pourvu depuis 1355 du prieuré de Saint-Avit-Sénieur (qu’il résignera finalement en 1383), et avait obtenu une stalle au chapitre de Cahors par bulle du 21 novembre 1362, et une autre à Saint-Omer au diocèse de Thérouanne, sans compter une expectative sur Saint-Front de Périgueux. Quant à Aymeric de Campuac, Urbain V ordonne une information supplémentaire car il ne semble pas avoir fait le choix décisif de la carrière ecclésiastique : « salvo etiam quod fiat informatio de dicto Aymerico, qui homo armorum dicitur » (sauf à en savoir plus sur ledit Aymeric dont on dit qu’il serait homme d'armes). Si la remarque surprend, il faut la comprendre au sens où la tonsure permettait alors de bénéficier de prébendes ecclésiastiques, sans s’interdire un autre choix au gré des circonstances. Quoi qu’il en soit, à la réponse pontificale, les deux requérants retirèrent leur supplique. On ne sait combien de temps encore Aymeric de Campuac put conserver sa charge au chapitre de Fréjus.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

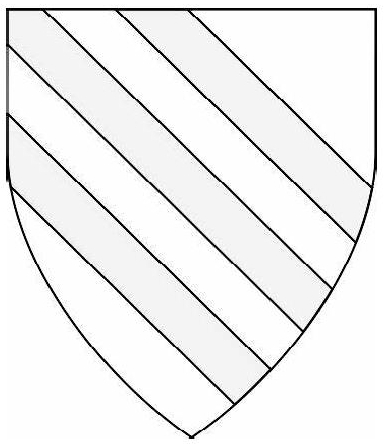

Famille de la Valade

Famille de la Valade