Joseph-Emmanuel Deparis (1758-1828)

Joseph-Emmanuel Deparis (alias Paris ou de Paris) nait à Aubagne le 15 janvier 1758, onzième enfant d’une famille de douze, au foyer d’Emmanuel Deparis et de Marie Anne Sénès. Son père, maître chirurgien fait partie des notables de la ville : plusieurs fois consul (en 1749, 1751 notamment), il est issu d’une lignée de médecins qui y exercent depuis des générations. Parmi les enfants qui survivront, sur les quatre filles trois seront religieuses, des cinq garçons, deux se marient, trois deviendront prêtres, ce qui engendrera des confusions chez certains historiens.

Le premier sera Jean-Baptiste, né en 1741, très vite tonsuré puisqu’il est déjà qualifié d’ecclésiastique en 1758 ; quelques années plus tard, en 1780, il est alors prêtre et aumônier à la pension des Frères des écoles chrétiennes de Marseille.

Le second sera le parrain de Joseph-Emmanuel : s’il reçoit le prénom d’Emmanuel à son baptême, le 18 janvier 1744, il est plus connu sous le nom de « Dom Raphaël ». Entré effectivement à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, Dom Raphaël y est vicaire en 1774, coadjuteur en 1778 et part pour la chartreuse de Durbon pour y exercer la fonction de prieur en 1782. Le 1er octobre 1787, Dom Raphaël est nommé prieur de la chartreuse de La Verne. Il participe ainsi à l’Assemblée du clergé réunie le 31 mars 1789 dans l’église des dominicains de Toulon pour élire les délégués aux Etats Généraux. Mais la révolution qui en sortira met sous séquestre les biens du monastère : le 7 juin 1790 les officiers municipaux de Collobrières procèdent à la perquisition requise ; le 10 juin Dom Raphaël déclare vouloir demeurer dans l’Ordre des Chartreux, comme la plupart des seize religieux présents. Bientôt les bâtiments et terrains de la communauté allaient être mis en vente comme biens nationaux et les moines, obligés de s’enfuir. Dom Raphaël fut un des premiers à gagner l’Italie : Pise en 1793, puis Bologne dont la chartreuse devint maison générale de l’Ordre en remplacement de la Grande Chartreuse, et enfin Rome où il est nommé en 1801 scribe du Révérend Père Général, Dom Antoine Vallet, fonction qu’il occupera jusqu’au 1er juin 1810. Rentré en France il s’installe près des siens à Marseille où il reçoit la dignité de chanoine. Le « fichier Barthélémy », aux archives diocésaines de Fréjus-Toulon, relate des anecdotes édifiantes, sinon vraisemblables, sur sa fin de vie : Il était «confesseur extraordinaire du 1er couvent de la Visitation à Marseille. Un jour il eut l’inspiration d’aller dire sa messe dans le couvent où se trouvait une de ses sœurs. C’était un dimanche ; la religieuse, qui devait passer à la table sainte immédiatement après la sœur Paris, fut toute surprise d’entendre le saint religieux communier sa sœur en viatique : ‘accipe, soror, viaticum corporis’. Oh ! pensa-t-elle, dom Paris a une distraction. La messe terminée et l’action de grâce dite, la supérieure donne le signal de la retraite ; toutes les religieuses obéissent, une seule reste en place, on va la prévenir qu’il est temps de sortir du chœur et de se rendre au réfectoire. L’on ne trouve plus qu’un corps inanimé : sœur Paris jouissait déjà de la vue de son Dieu (…) Dom Paris ne tarda pas à aller rejoindre sa vertueuse sœur : assez gravement malade, ne pouvant plus quitter le lit, il avait été autorisé par Mgr de Mazenod, évêque de Marseille, à faire dire sa messe dans sa chambre. Le curé de Gémenos, son frère, venait de célébrer le divin sacrifice et de donner la communion au saint religieux : il était une heure après minuit, lorsqu’entra le médecin. J’ai été obligé, dit ce dernier, de me lever pour voir un client dans le quartier et je n’ai pas voulu passer si près sans saluer dom Paris. Le malade le remercia beaucoup de son attention et des bons soins qu’il lui avait prodigués, puis il lui dit adieu et pria son frère d’accompagner M le docteur jusqu’à la porte : un frère lai resta seul près du malade. "Je n’ai pas voulu, avoua alors le saint religieux, donner à mon frère la douleur de me voir mourir : adieu, frère Denis". Il lui serra la main, baisa son crucifix et s’endormit dans le Seigneur. Cette même nuit, la sœur Marie Aimée Fajon, de la communauté de ce couvent de Marseille, morte supérieure à Grasse, sentit un rideau s’ouvrir et, se réveillant en sursaut, elle vit passer devant elle un chartreux qui la bénit et lui dit adieu. Elle raconta ce qui lui était arrivé ajoutant : - vous le verrez : dom Paris doit être mort. Cette nouvelle fut bientôt confirmée. » Dom Raphaël, alias Emmanuel Paris mourut donc à Marseille le 4 juillet 1819.

Le troisième prêtre de la famille fut Joseph-Emmanuel.  Sa mère meurt quelques jours avant son dixième anniversaire, c’est l’époque où son frère Jean-Baptiste est déjà prêtre, et que le second, Emmanuel entre à la chartreuse… Après sa formation, il est lui-même ordonné diacre pour le diocèse de Marseille en 1780 : c’est en cette qualité qu’il assiste au mariage de son frère Thomas Henry, commis au bureau principal des fermes du roi, célébré par leur frère Jean-Baptiste, le 18 juillet 1780 à La Seyne. Un peu plus tard, Joseph-Emmanuel signe « Deparis, prêtre », au mariage de son autre frère Gaëtan, maître chirurgien, le 15 octobre 1782 à Aubagne. En 1784 il est promu chanoine et curé de

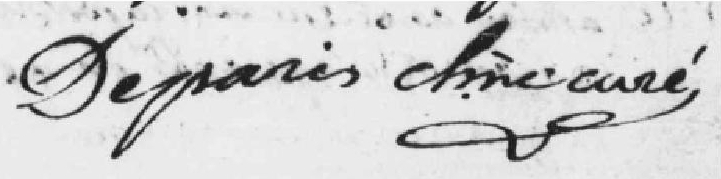

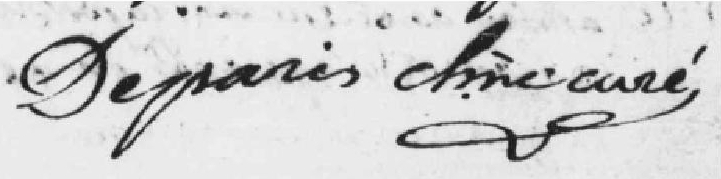

Sa mère meurt quelques jours avant son dixième anniversaire, c’est l’époque où son frère Jean-Baptiste est déjà prêtre, et que le second, Emmanuel entre à la chartreuse… Après sa formation, il est lui-même ordonné diacre pour le diocèse de Marseille en 1780 : c’est en cette qualité qu’il assiste au mariage de son frère Thomas Henry, commis au bureau principal des fermes du roi, célébré par leur frère Jean-Baptiste, le 18 juillet 1780 à La Seyne. Un peu plus tard, Joseph-Emmanuel signe « Deparis, prêtre », au mariage de son autre frère Gaëtan, maître chirurgien, le 15 octobre 1782 à Aubagne. En 1784 il est promu chanoine et curé de la collégiale de Beaumes (aujourd'hui Beaumes-lès-Venise) au diocèse d'Orange. Effectivement, il signe « Deparis, prêtre chanoine » lorsqu’il célèbre le baptême de son neveu le 13 octobre 1787 à Aubagne. Il est alors docteur en théologie et titulaire de la rectorie de la chapelle Saint-Jacques fondée en la cathédrale de Marseille. Mais tombé gravement malade en 1789, il se rapproche de sa famille et particulièrement de la chartreuse de la Verne dont son frère est prieur et où le climat sera peut-être plus propice à son rétablissement. En juin 1790, c'est à la nomination d'Emmanuel François Paul Gabriel Hilaire de Bausset Roquefort (aubagnais lui aussi et neveu de l'évêque de Fréjus), de l'abbaye Saint-Victor de Marseille et prieur de la Moure (sur le territoire actuel de La Garde Freinet) dont il est le collateur que l'abbé Deparis sera pourvu de cette paroisse champêtre du diocèse de Fréjus. Au tout début de sa convalescence, il en prendra possession par procureur puis personnellement le 19 août 1790. Il y resta jusqu’en 1792. Il prête serment mais le rétracte bientôt, ce qui lui vaut d’être

la collégiale de Beaumes (aujourd'hui Beaumes-lès-Venise) au diocèse d'Orange. Effectivement, il signe « Deparis, prêtre chanoine » lorsqu’il célèbre le baptême de son neveu le 13 octobre 1787 à Aubagne. Il est alors docteur en théologie et titulaire de la rectorie de la chapelle Saint-Jacques fondée en la cathédrale de Marseille. Mais tombé gravement malade en 1789, il se rapproche de sa famille et particulièrement de la chartreuse de la Verne dont son frère est prieur et où le climat sera peut-être plus propice à son rétablissement. En juin 1790, c'est à la nomination d'Emmanuel François Paul Gabriel Hilaire de Bausset Roquefort (aubagnais lui aussi et neveu de l'évêque de Fréjus), de l'abbaye Saint-Victor de Marseille et prieur de la Moure (sur le territoire actuel de La Garde Freinet) dont il est le collateur que l'abbé Deparis sera pourvu de cette paroisse champêtre du diocèse de Fréjus. Au tout début de sa convalescence, il en prendra possession par procureur puis personnellement le 19 août 1790. Il y resta jusqu’en 1792. Il prête serment mais le rétracte bientôt, ce qui lui vaut d’être  incarcéré à La Garde Freinet avec un ancien vicaire originaire de la commune, Jean Vidal (qui mourra le 23 octobre 1795 à l’hôpital Saint-André de Bordeaux, victime des mauvais traitements reçus en prison). Pourtant, ils y bénéficient jusque-là d’une certaine bienveillance, au vu de la réponse de la Société populaire de La Garde Freinet, en date du 26 ventôse an II (16 mars 1794) aux questions du président du Tribunal révolutionnaire siégeant à Grasse : « Que Joseph-Emmanuel Deparis, curé de Lamoure, n’a non plus [que l’abbé Vidal] donné aucun signe d’incivisme ; il a payé exactement ses contributions, contribué selon ses facultés pour l’équipement de nos frères d’armes, et gouverné paisiblement la paroisse en bon pasteur ; que la Société ne lui reproche que d’avoir rétracté son serment, quant au spirituel seulement. » Le 22 vendémiaire an III (13 octobre 1794) il est porté sur la liste des émigrés. Est-ce lui que l’exil poussa jusqu’à Port-Mahon où certains historiens ont cru reconnaître Dom Raphaël dont le chemin ne pouvait pourtant passer par Minorque ? Au rétablissement du culte, l’abbé Joseph-Emmanuel Deparis est nommé curé de Gémenos, ce qui le rapproche de ses origines et alors qu’il a intégré naturellement le diocèse de Marseille à sa restauration, il reçoit de Monseigneur de Richery le titre de chanoine honoraire de Fréjus dès 1824, en souvenir de son service dans ce diocèse et probablement aussi comme en hommage à son défunt frère, dernier prieur de la Verne. Le chanoine Deparis meurt à Gémenos le 17 novembre 1828. Quelques mois auparavant, il avait cosigné une lettre à l’évêque de Marseille en faveur des Jésuites.

incarcéré à La Garde Freinet avec un ancien vicaire originaire de la commune, Jean Vidal (qui mourra le 23 octobre 1795 à l’hôpital Saint-André de Bordeaux, victime des mauvais traitements reçus en prison). Pourtant, ils y bénéficient jusque-là d’une certaine bienveillance, au vu de la réponse de la Société populaire de La Garde Freinet, en date du 26 ventôse an II (16 mars 1794) aux questions du président du Tribunal révolutionnaire siégeant à Grasse : « Que Joseph-Emmanuel Deparis, curé de Lamoure, n’a non plus [que l’abbé Vidal] donné aucun signe d’incivisme ; il a payé exactement ses contributions, contribué selon ses facultés pour l’équipement de nos frères d’armes, et gouverné paisiblement la paroisse en bon pasteur ; que la Société ne lui reproche que d’avoir rétracté son serment, quant au spirituel seulement. » Le 22 vendémiaire an III (13 octobre 1794) il est porté sur la liste des émigrés. Est-ce lui que l’exil poussa jusqu’à Port-Mahon où certains historiens ont cru reconnaître Dom Raphaël dont le chemin ne pouvait pourtant passer par Minorque ? Au rétablissement du culte, l’abbé Joseph-Emmanuel Deparis est nommé curé de Gémenos, ce qui le rapproche de ses origines et alors qu’il a intégré naturellement le diocèse de Marseille à sa restauration, il reçoit de Monseigneur de Richery le titre de chanoine honoraire de Fréjus dès 1824, en souvenir de son service dans ce diocèse et probablement aussi comme en hommage à son défunt frère, dernier prieur de la Verne. Le chanoine Deparis meurt à Gémenos le 17 novembre 1828. Quelques mois auparavant, il avait cosigné une lettre à l’évêque de Marseille en faveur des Jésuites.

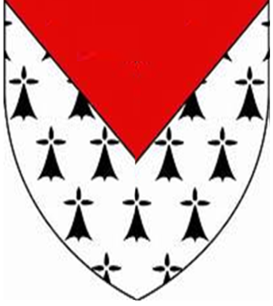

Raymbaud de La Chalm

Raymbaud de La Chalm

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Sa mère meurt quelques jours avant son dixième anniversaire, c’est l’époque où son frère Jean-Baptiste est déjà prêtre, et que le second, Emmanuel entre à la chartreuse… Après sa formation, il est lui-même ordonné diacre pour le diocèse de Marseille en 1780 : c’est en cette qualité qu’il assiste au mariage de son frère Thomas Henry, commis au bureau principal des fermes du roi, célébré par leur frère Jean-Baptiste, le 18 juillet 1780 à La Seyne. Un peu plus tard, Joseph-Emmanuel signe « Deparis, prêtre », au mariage de son autre frère Gaëtan, maître chirurgien, le 15 octobre 1782 à Aubagne. En 1784 il est promu chanoine et curé de

Sa mère meurt quelques jours avant son dixième anniversaire, c’est l’époque où son frère Jean-Baptiste est déjà prêtre, et que le second, Emmanuel entre à la chartreuse… Après sa formation, il est lui-même ordonné diacre pour le diocèse de Marseille en 1780 : c’est en cette qualité qu’il assiste au mariage de son frère Thomas Henry, commis au bureau principal des fermes du roi, célébré par leur frère Jean-Baptiste, le 18 juillet 1780 à La Seyne. Un peu plus tard, Joseph-Emmanuel signe « Deparis, prêtre », au mariage de son autre frère Gaëtan, maître chirurgien, le 15 octobre 1782 à Aubagne. En 1784 il est promu chanoine et curé de la collégiale de Beaumes (aujourd'hui Beaumes-lès-Venise) au diocèse d'Orange. Effectivement, il signe « Deparis, prêtre chanoine » lorsqu’il célèbre le baptême de son neveu le 13 octobre 1787 à Aubagne. Il est alors docteur en théologie et titulaire de la rectorie de la chapelle Saint-Jacques fondée en la cathédrale de Marseille. Mais tombé gravement malade en 1789, il se rapproche de sa famille et particulièrement de la chartreuse de la Verne dont son frère est prieur et où le climat sera peut-être plus propice à son rétablissement. En juin 1790, c'est à la nomination d'Emmanuel François Paul Gabriel Hilaire de Bausset Roquefort (aubagnais lui aussi et neveu de l'évêque de Fréjus), de l'abbaye Saint-Victor de Marseille et prieur de la Moure (sur le territoire actuel de La Garde Freinet) dont il est le collateur que l'abbé Deparis sera pourvu de cette paroisse champêtre du diocèse de Fréjus. Au tout début de sa convalescence, il en prendra possession par procureur puis personnellement le 19 août 1790. Il y resta jusqu’en 1792. Il prête serment mais le rétracte bientôt, ce qui lui vaut d’être

la collégiale de Beaumes (aujourd'hui Beaumes-lès-Venise) au diocèse d'Orange. Effectivement, il signe « Deparis, prêtre chanoine » lorsqu’il célèbre le baptême de son neveu le 13 octobre 1787 à Aubagne. Il est alors docteur en théologie et titulaire de la rectorie de la chapelle Saint-Jacques fondée en la cathédrale de Marseille. Mais tombé gravement malade en 1789, il se rapproche de sa famille et particulièrement de la chartreuse de la Verne dont son frère est prieur et où le climat sera peut-être plus propice à son rétablissement. En juin 1790, c'est à la nomination d'Emmanuel François Paul Gabriel Hilaire de Bausset Roquefort (aubagnais lui aussi et neveu de l'évêque de Fréjus), de l'abbaye Saint-Victor de Marseille et prieur de la Moure (sur le territoire actuel de La Garde Freinet) dont il est le collateur que l'abbé Deparis sera pourvu de cette paroisse champêtre du diocèse de Fréjus. Au tout début de sa convalescence, il en prendra possession par procureur puis personnellement le 19 août 1790. Il y resta jusqu’en 1792. Il prête serment mais le rétracte bientôt, ce qui lui vaut d’être  incarcéré à La Garde Freinet avec un ancien vicaire originaire de la commune, Jean Vidal (qui mourra le 23 octobre 1795 à l’hôpital Saint-André de Bordeaux, victime des mauvais traitements reçus en prison). Pourtant, ils y bénéficient jusque-là d’une certaine bienveillance, au vu de la réponse de la Société populaire de La Garde Freinet, en date du 26 ventôse an II (16 mars 1794) aux questions du président du Tribunal révolutionnaire siégeant à Grasse : « Que Joseph-Emmanuel Deparis, curé de Lamoure, n’a non plus [que l’abbé Vidal] donné aucun signe d’incivisme ; il a payé exactement ses contributions, contribué selon ses facultés pour l’équipement de nos frères d’armes, et gouverné paisiblement la paroisse en bon pasteur ; que la Société ne lui reproche que d’avoir rétracté son serment, quant au spirituel seulement. » Le 22 vendémiaire an III (13 octobre 1794) il est porté sur la liste des émigrés. Est-ce lui que l’exil poussa jusqu’à Port-Mahon où certains historiens ont cru reconnaître Dom Raphaël dont le chemin ne pouvait pourtant passer par Minorque ? Au rétablissement du culte, l’abbé Joseph-Emmanuel Deparis est nommé curé de Gémenos, ce qui le rapproche de ses origines et alors qu’il a intégré naturellement le diocèse de Marseille à sa restauration, il reçoit de Monseigneur de Richery le titre de chanoine honoraire de Fréjus dès 1824, en souvenir de son service dans ce diocèse et probablement aussi comme en hommage à son défunt frère, dernier prieur de la Verne. Le chanoine Deparis meurt à Gémenos le 17 novembre 1828. Quelques mois auparavant, il avait cosigné une lettre à l’évêque de Marseille en faveur des Jésuites.

incarcéré à La Garde Freinet avec un ancien vicaire originaire de la commune, Jean Vidal (qui mourra le 23 octobre 1795 à l’hôpital Saint-André de Bordeaux, victime des mauvais traitements reçus en prison). Pourtant, ils y bénéficient jusque-là d’une certaine bienveillance, au vu de la réponse de la Société populaire de La Garde Freinet, en date du 26 ventôse an II (16 mars 1794) aux questions du président du Tribunal révolutionnaire siégeant à Grasse : « Que Joseph-Emmanuel Deparis, curé de Lamoure, n’a non plus [que l’abbé Vidal] donné aucun signe d’incivisme ; il a payé exactement ses contributions, contribué selon ses facultés pour l’équipement de nos frères d’armes, et gouverné paisiblement la paroisse en bon pasteur ; que la Société ne lui reproche que d’avoir rétracté son serment, quant au spirituel seulement. » Le 22 vendémiaire an III (13 octobre 1794) il est porté sur la liste des émigrés. Est-ce lui que l’exil poussa jusqu’à Port-Mahon où certains historiens ont cru reconnaître Dom Raphaël dont le chemin ne pouvait pourtant passer par Minorque ? Au rétablissement du culte, l’abbé Joseph-Emmanuel Deparis est nommé curé de Gémenos, ce qui le rapproche de ses origines et alors qu’il a intégré naturellement le diocèse de Marseille à sa restauration, il reçoit de Monseigneur de Richery le titre de chanoine honoraire de Fréjus dès 1824, en souvenir de son service dans ce diocèse et probablement aussi comme en hommage à son défunt frère, dernier prieur de la Verne. Le chanoine Deparis meurt à Gémenos le 17 novembre 1828. Quelques mois auparavant, il avait cosigné une lettre à l’évêque de Marseille en faveur des Jésuites. il devient ensuite vicaire de Tourves le 16 janvier 1904, puis de Saint-Maximin le 16 novembre 1906, et enfin de Draguignan où il est nommé le 1er février 1910. On se souvient, à Draguignan où il restera plus de vingt ans, du « bon Monsieur Dol », vicaire et aumônier du collège, qui accompagnait avec dévotion le convoi des pauvres morts de l’hospice. C’est le 1er décembre 1930 qu’il est promu curé

il devient ensuite vicaire de Tourves le 16 janvier 1904, puis de Saint-Maximin le 16 novembre 1906, et enfin de Draguignan où il est nommé le 1er février 1910. On se souvient, à Draguignan où il restera plus de vingt ans, du « bon Monsieur Dol », vicaire et aumônier du collège, qui accompagnait avec dévotion le convoi des pauvres morts de l’hospice. C’est le 1er décembre 1930 qu’il est promu curé  de La Garde. A cette fonction il joindra celle de vice-official qui lui est confiée le même jour que Monseigneur Simeone lui confère le titre de chanoine honoraire, le 1er décembre 1935. Il meurt à La Garde le 5 mai 1937, où il est inhumé.

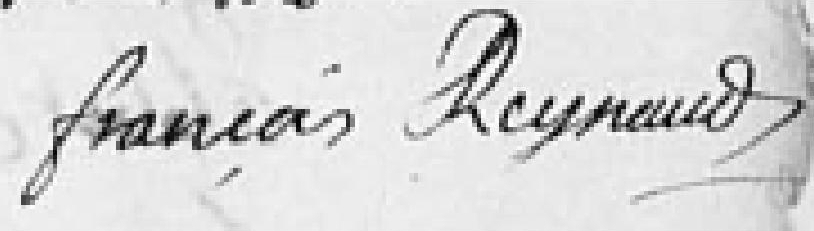

de La Garde. A cette fonction il joindra celle de vice-official qui lui est confiée le même jour que Monseigneur Simeone lui confère le titre de chanoine honoraire, le 1er décembre 1935. Il meurt à La Garde le 5 mai 1937, où il est inhumé. prêtres refusèrent, qui étaient originaires de La Verdière : l’abbé Calixte Jaubert, professeur de rhétorique au petit séminaire d’Aix retiré dans sa famille, et l’abbé François Raynaud qui exerça dans son pays natal les fonctions de son ministère tout le temps de la Révolution, souvent au péril de sa vie. Au rétablissement du culte, Mgr de Cicé, archevêque d’Aix dont dépendait maintenant la région, le maintint comme vicaire. Mais après la restauration du diocèse de Fréjus, Monseigneur de Richery qui connaissait son mérite, sa science et son zèle, le nomma d’abord curé-doyen de Barjols en 1825, puis curé-archiprêtre de Sainte-Marie à Toulon où il fut installé en mars 1830, succédant ainsi à Mgr Michel élevé à l’épiscopat. C’est cette même année 1830 que l’abbé Raynaud fut distingué du titre de chanoine honoraire de Fréjus. Il mourut à Toulon le 4 avril 1834 à l’âge de soixante-cinq ans, emportant les regrets de tous ses paroissiens (c'est par erreur que son acte de décès le fait naître à Aix-en-Provence).

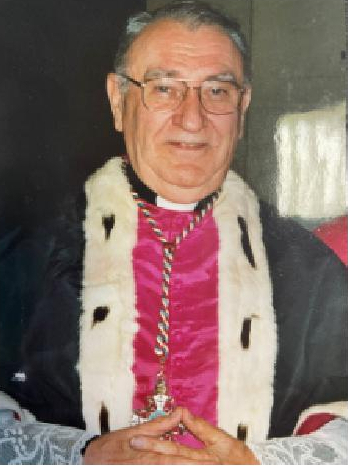

prêtres refusèrent, qui étaient originaires de La Verdière : l’abbé Calixte Jaubert, professeur de rhétorique au petit séminaire d’Aix retiré dans sa famille, et l’abbé François Raynaud qui exerça dans son pays natal les fonctions de son ministère tout le temps de la Révolution, souvent au péril de sa vie. Au rétablissement du culte, Mgr de Cicé, archevêque d’Aix dont dépendait maintenant la région, le maintint comme vicaire. Mais après la restauration du diocèse de Fréjus, Monseigneur de Richery qui connaissait son mérite, sa science et son zèle, le nomma d’abord curé-doyen de Barjols en 1825, puis curé-archiprêtre de Sainte-Marie à Toulon où il fut installé en mars 1830, succédant ainsi à Mgr Michel élevé à l’épiscopat. C’est cette même année 1830 que l’abbé Raynaud fut distingué du titre de chanoine honoraire de Fréjus. Il mourut à Toulon le 4 avril 1834 à l’âge de soixante-cinq ans, emportant les regrets de tous ses paroissiens (c'est par erreur que son acte de décès le fait naître à Aix-en-Provence). déplacement professionnel au Mans et c'est dans ce diocèse qu'il entre au Petit puis au Grand Séminaire pour recevoir l’ordination sacerdotale des mains du cardinal Grente, archevêque-évêque du Mans, le 30 mai 1954. Dès 1953, il avait été affecté comme professeur au Petit Séminaire de la Flèche, il le quittera en 1955 pour devenir vicaire à Saint-Calais. En 1957 il est nommé économe du collège Notre-Dame dans la même ville, avant d’être chargé en 1963 de la cure de Mézeray-Courcelles-Ligron. C’est au début des années 1970 que l’abbé Ténier rejoint pour raisons de santé le diocèse de Fréjus-Toulon où il est nommé vicaire de son ami l'abbé Louis Porte à Draguignan, en 1973. En 1982, il gagne Toulon pour y prendre la responsabilité de la paroisse Saint-Antoine. En 1991 on lui confie celle de Cogolin-La Môle. En 1998, le voilà curé de Saint-Maximin où il reste jusqu’à l’âge de la retraite après avoir été reçu chanoine honoraire de Fréjus-Toulon le 6 septembre 2003. En 2004 cependant, malgré ses 75 ans, il accepte de prendre la tête de la paroisse de La Londe Les Maures. Enfin retiré à Draguignan, il y meurt le 24 septembre 2022. Après des obsèques célébrées à Saint-Michel de Draguignan le 28 septembre, son corps fut inhumé le 4 octobre suivant dans le caveau familial de Bellême.

déplacement professionnel au Mans et c'est dans ce diocèse qu'il entre au Petit puis au Grand Séminaire pour recevoir l’ordination sacerdotale des mains du cardinal Grente, archevêque-évêque du Mans, le 30 mai 1954. Dès 1953, il avait été affecté comme professeur au Petit Séminaire de la Flèche, il le quittera en 1955 pour devenir vicaire à Saint-Calais. En 1957 il est nommé économe du collège Notre-Dame dans la même ville, avant d’être chargé en 1963 de la cure de Mézeray-Courcelles-Ligron. C’est au début des années 1970 que l’abbé Ténier rejoint pour raisons de santé le diocèse de Fréjus-Toulon où il est nommé vicaire de son ami l'abbé Louis Porte à Draguignan, en 1973. En 1982, il gagne Toulon pour y prendre la responsabilité de la paroisse Saint-Antoine. En 1991 on lui confie celle de Cogolin-La Môle. En 1998, le voilà curé de Saint-Maximin où il reste jusqu’à l’âge de la retraite après avoir été reçu chanoine honoraire de Fréjus-Toulon le 6 septembre 2003. En 2004 cependant, malgré ses 75 ans, il accepte de prendre la tête de la paroisse de La Londe Les Maures. Enfin retiré à Draguignan, il y meurt le 24 septembre 2022. Après des obsèques célébrées à Saint-Michel de Draguignan le 28 septembre, son corps fut inhumé le 4 octobre suivant dans le caveau familial de Bellême. urs en vie et compte aujourd’hui 102 ans) et avec l’assistance dévouée de sœur Denise, puis de Pierrette aidée de Marie, il a pu vivre chez lui comme il le souhaitait, car peu fait, disait-il, pour la vie communautaire… Quel souvenir gardons-nous du Père Michel Ténier ? ceux qui l’ont connu savent qu’il était précis, ponctuel, méthodique, organisé, rigoureux dans la gestion des biens matériels. Avec lui rien ne traînait car tout était préparé à l’avance, y compris ses homélies qui remplissaient un épais classeur, que nul n’avait le droit d’ouvrir, et dont il ne se séparait jamais pendant les célébrations. Mais lorsqu’on grattait un peu l’écorce on y découvrait un cœur de bon pasteur, proche des gens, sachant les écouter, soucieux d’être présent à la vie de la cité. Il entretenait d’ailleurs d’excellentes relations avec la municipalité. Je le vois encore défiler fièrement derrière monsieur le maire lors des cérémonies du 14 juillet. Le père Ténier n’était pas l’homme des grandes initiatives mais de la fidélité quotidienne à ses devoirs de pasteur. Il était présent, toujours présent, ne prenant pratiquement jamais de vacances. Comme le bon pasteur évangélique il connaissait ses brebis et ses brebis le connaissaient. Merci Père d’avoir été parmi nous le témoin patient et infatigable de l’amour de Dieu. Merci Père d’avoir été un curé heureux, témoignant ainsi de la beauté du sacerdoce. Le père Ténier préparait toujours avec soin la liturgie. Riche de son expérience toulonnaise au service des chorales du diocèse, il voulait une assemblée chantante, convaincu comme le dit Saint-Augustin, que bien chanter c’est prier deux fois. Et il y parvenait à merveille, avec l’aide de l’extraordinaire organiste qu’était maître Pierre Bardon. Le jour de son investiture canoniale, je lui ai ainsi rappelé que le propre du chanoine, c’est sinon de chanter, au moins de murmurer la louange de Dieu. Cher père Ténier, votre voix s’est tue, peu à peu.... Vous ne trouviez plus les mots.... Que le Seigneur vous accueille maintenant dans la plus belle liturgie du ciel. Là, à pleine voix, avec le choeur des anges, avec saint Michel dont vous portez le nom, avec les saints, vous chanterez sans fin l’éternelle miséricorde du Christ Souverain Prêtre et Bon Pasteur, de ce Bon Pasteur dont vous avez été pour nous l’image vivante. Ainsi soit-il !"

urs en vie et compte aujourd’hui 102 ans) et avec l’assistance dévouée de sœur Denise, puis de Pierrette aidée de Marie, il a pu vivre chez lui comme il le souhaitait, car peu fait, disait-il, pour la vie communautaire… Quel souvenir gardons-nous du Père Michel Ténier ? ceux qui l’ont connu savent qu’il était précis, ponctuel, méthodique, organisé, rigoureux dans la gestion des biens matériels. Avec lui rien ne traînait car tout était préparé à l’avance, y compris ses homélies qui remplissaient un épais classeur, que nul n’avait le droit d’ouvrir, et dont il ne se séparait jamais pendant les célébrations. Mais lorsqu’on grattait un peu l’écorce on y découvrait un cœur de bon pasteur, proche des gens, sachant les écouter, soucieux d’être présent à la vie de la cité. Il entretenait d’ailleurs d’excellentes relations avec la municipalité. Je le vois encore défiler fièrement derrière monsieur le maire lors des cérémonies du 14 juillet. Le père Ténier n’était pas l’homme des grandes initiatives mais de la fidélité quotidienne à ses devoirs de pasteur. Il était présent, toujours présent, ne prenant pratiquement jamais de vacances. Comme le bon pasteur évangélique il connaissait ses brebis et ses brebis le connaissaient. Merci Père d’avoir été parmi nous le témoin patient et infatigable de l’amour de Dieu. Merci Père d’avoir été un curé heureux, témoignant ainsi de la beauté du sacerdoce. Le père Ténier préparait toujours avec soin la liturgie. Riche de son expérience toulonnaise au service des chorales du diocèse, il voulait une assemblée chantante, convaincu comme le dit Saint-Augustin, que bien chanter c’est prier deux fois. Et il y parvenait à merveille, avec l’aide de l’extraordinaire organiste qu’était maître Pierre Bardon. Le jour de son investiture canoniale, je lui ai ainsi rappelé que le propre du chanoine, c’est sinon de chanter, au moins de murmurer la louange de Dieu. Cher père Ténier, votre voix s’est tue, peu à peu.... Vous ne trouviez plus les mots.... Que le Seigneur vous accueille maintenant dans la plus belle liturgie du ciel. Là, à pleine voix, avec le choeur des anges, avec saint Michel dont vous portez le nom, avec les saints, vous chanterez sans fin l’éternelle miséricorde du Christ Souverain Prêtre et Bon Pasteur, de ce Bon Pasteur dont vous avez été pour nous l’image vivante. Ainsi soit-il !"