Famille Queyrat ou de Queyratz

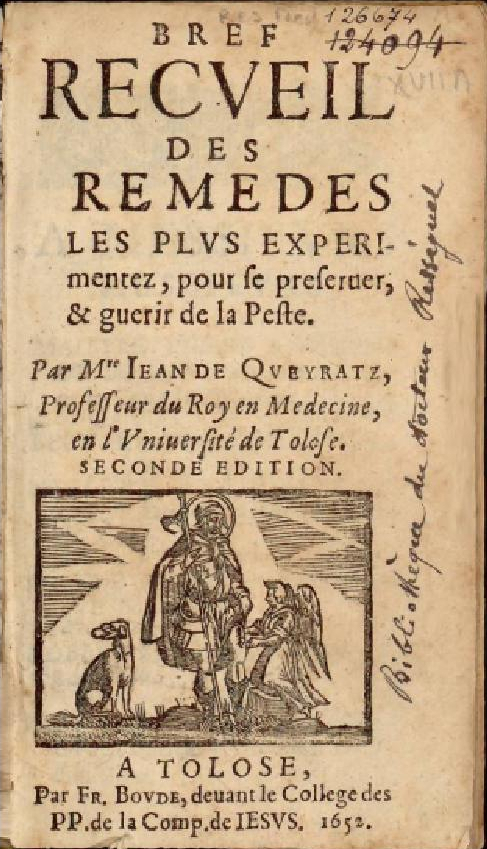

Aux XVIème et XVIIème siècles, la famille Queyrat (Queirat, Queiras) constitue une part non négligeable d’un village du Comtat Venaissin situé à quelques lieues à l’est de Carpentras : Méthamis. C’est là que naquit le prévôt Louis Queyrat, qui, à sa mort, abandonnera legs et fondation de messes à sa paroisse d’origine. Une branche établie de la famille, qui possédait sa chapelle dans l’église, accéda à la notoriété par des alliances avantageuses avec  les Bonadona, les Bus (Paul Queyrat épouse ainsi dans les années 1620 une petite-nièce de saint César de Bus), les Piolenc, les Seguins-Vassieux, etc. C’est de là que s’expatrie aussi un certain Jean, connu sous le nom de Queyratz qui, après avoir obtenu son doctorat de médecine à Montpellier en 1593, se fixe à Toulouse vers 1602 où deux ans plus tard il obtient du roi, non sans difficultés pour faire admettre une pratique "de boutiquier" parmi les nobles disciplines de l'Université, la première chaire de chirurgie et de pharmacie à l'université de Toulouse. Il mourra le 8 janvier 1642, co-seigneur d’Auzeville (l'actuelle ville d'Auzeville-Tolosane a adopté le blason de la famille), laissant de nombreux enfants dont Louis de Queiratz († 1686), l’un des plus habiles chirurgiens de son temps, ou Jean-Jacques, qui suit, prêtre du diocèse de Toulouse.

les Bonadona, les Bus (Paul Queyrat épouse ainsi dans les années 1620 une petite-nièce de saint César de Bus), les Piolenc, les Seguins-Vassieux, etc. C’est de là que s’expatrie aussi un certain Jean, connu sous le nom de Queyratz qui, après avoir obtenu son doctorat de médecine à Montpellier en 1593, se fixe à Toulouse vers 1602 où deux ans plus tard il obtient du roi, non sans difficultés pour faire admettre une pratique "de boutiquier" parmi les nobles disciplines de l'Université, la première chaire de chirurgie et de pharmacie à l'université de Toulouse. Il mourra le 8 janvier 1642, co-seigneur d’Auzeville (l'actuelle ville d'Auzeville-Tolosane a adopté le blason de la famille), laissant de nombreux enfants dont Louis de Queiratz († 1686), l’un des plus habiles chirurgiens de son temps, ou Jean-Jacques, qui suit, prêtre du diocèse de Toulouse.

Louis Queyrat

Louis est né à Méthamis au diocèse de Carpentras dans les dernières décennies du XVIème siècle. C'est probablement lui qu'il faut reconnaître dans l'honorable Monsieur Louis Queirat, parrain le 16 juillet 1600 de Louis Chauvet, fils d'Anne Queirat. Alors qu'il n'est encore qu'étudiant en théologie, Louis obtient en juillet 1606 des "lettres de naturalité" du Parlement de Toulouse, où il s'est établi avec une partie de sa famille et notamment, son frère, le médecin Jean Queyratz (cf supra). Louis se pourvoit de la prévôté de Fréjus en cour de Rome en 1611. Il vit alors s'élever contre lui d'abord les deux Gautier, puis Jean de Camelin et même Nicolas Antelmy. Le chanoine Queyrat eut gain de cause devant le Parlement de Toulouse et put jouir de sa stalle en 1613. Pour preuve que ces procédures étaient devenues monnaie courante et n'interféraient pas forcément sur les relations entre les personnes, on voit le chanoine Nicolas Antelmy être parrain du fils d'Hélion de Vaixière, le viguier de Fréjus, en 1632, et Louis Queyrat être choisi comme parrain de sa soeur en 1634... Il parraine encore un enfant du nom de Paul Valoris le 19 août 1627 dans l'église de Méthamis. En 1635, le prévôt fut délégué à l'assemblée du clergé à Aix ; il résigna la même année, en faveur de son neveu et mourut à Fréjus le 14 mars 1636. Messire Louis Queyrat fut enseveli le premier dans la nouvelle tombe des chanoines, le lendemain de sa mort. Il laissa, entre autres, une fondation de messes dans son village de Méthamis.

Jean-Jacques de Queiratz

Fils du fameux docteur Jean Queiratz, au nom duquel il arrente, le 21 octobre 1633, son domaine de Marguerittes, près de Nîmes, Jean-Jacques à qui l’on donne la forme du nom désormais populaire en Languedoc, est lui-même docteur dans les deux droits et prêtre de Toulouse. Il reçut la prévôté de Fréjus par résignation en sa faveur de la part de son oncle en 1635, et dut l’abandonner en 1637. En effet, il avait lutté pendant deux ans contre Artus de Castellane qui la revendiquait également. Un arrangement conclu entre eux et approuvé par le vice-légat le 25 septembre 1637, laissa la prévôté à Artus de Castellane qui, en contrepartie, cédait à Jean-Jacques de Queiratz le décanat de Lorgues, le prieuré de Saint-Jacques de Belcodène, dans le diocèse d'Aix, et celui de Notre-Dame-du-Plan de Quinson qu'il possédait. Jean-Jacques de Queiratz garda le décanat de Lorgues jusqu'en 1643.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.