Joseph-Antoine Dubuy (1796-1835)

Joseph-Antoine Dubuy nait à Toulon le 27 août 1796. Il est le fils de Louis Antoine Dubuy, perruquier, et de Rose Piston. Il est tout jeune enfant encore lorsqu’après la tourmente révolutionnaire, la vie religieuse peut reprendre son cours dans sa paroisse de Notre-Dame, où l’abbé Michel est bientôt nommé curé. Celui qui succèdera à Mgr de Richery comme évêque de Fréjus en avril 1829, fait naître dans le cœur du garçon le désir d’être prêtre et lui en donne les moyens. Après qu’il eut achevé ses études théologiques, le jeune ecclésiastique fut nommé vicaire à Pignans en 1822 puis à la paroisse Sainte-Marie, sa paroisse, l'année suivante. En 1829, il accompagna à Fréjus son protecteur devenu évêque, en qualité de secrétaire particulier puis de secrétaire général en remplacement du chanoine Armieu. Devenu chanoine honoraire en 1831, l'abbé Dubuy fut promu vicaire général en 1834, à la démission du chanoine Canaple. Lorsque le choléra s’abattit en 1835 sur Toulon, l’évêque se rendit aussitôt sur place avec son fidèle vicaire. Arrivé au Luc, le chanoine Dubuy fut atteint par le mal et mourut le 13 juillet 1835. Le lendemain, Mgr Michel n’en présidait pas moins une grande procession dans les rues de Toulon et poursuivit sa visite les jours suivants au chevet des malades. Il publia cependant une circulaire sur la vie et la mort édifiantes de ce prêtre qui lui était si proche et qu'on appelait "l'alter ego du saint prélat, son Jonathas avec qui il ne faisait qu'un coeur et qu'une âme". L'évêque fit graver sur sa tombe cette épitaphe : "Jos. Ant. Dubuy, suo vicario generali / Quem tota anima volentem secum ducebat / Caros Tolonenses cum eo consolaturus / A flagello (cholera morbo) quod apud eos / Crudelissime saeviebat / In hac civitate Le Luc / L. Car. Joa. Bapt. Michel episcopus Forojuliensis / Praesentem lapidem / Maerens posuit. / Obiit ille 13 julii anno 1835 / aetatis suae anno. Ehe ! trigesimo nono / Requiescat in pace." (A la mémoire de Joseph-Antoine Dubuy, son vicaire général qui avait voulu de toute l'ardeur de son âme l'accompagner pour porter à ses chers Toulonnais ses consolations pendant que sévissait cruellement chez eux le fléau du choléra, dans cette ville du Luc Louis-Charles-Jean-Baptiste Michel, évêque de Fréjus, a posé avec tristesse cette pierre. Il est mort le 13 juillet 1835, à l'âge, hélas ! de trente-neuf ans. Qu'il repose en paix.)

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Joseph, né le 3 avril 1651 à Castellane, fils de Pierre Vairac, docteur en médecine et d’Anne Laurans, est baptisé le même jour, un Père augustin est son parrain. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Senez et conquiert le grade de docteur en théologie. Il est appelé comme professeur de théologie scolastique au séminaire de Fréjus dès son ouverture en 1677 et devient bénéficier de la cathédrale de Fréjus : il l'est déjà quand il se rend le 23 mai 1677, à Grimaud au chevet du chanoine Joseph Antelmi pour y recevoir son testament. Il est nommé supérieur du séminaire en 1681. Le 19 novembre 1686, son père devenu veuf

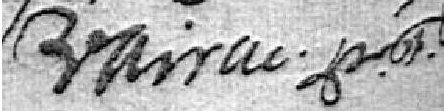

Joseph, né le 3 avril 1651 à Castellane, fils de Pierre Vairac, docteur en médecine et d’Anne Laurans, est baptisé le même jour, un Père augustin est son parrain. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Senez et conquiert le grade de docteur en théologie. Il est appelé comme professeur de théologie scolastique au séminaire de Fréjus dès son ouverture en 1677 et devient bénéficier de la cathédrale de Fréjus : il l'est déjà quand il se rend le 23 mai 1677, à Grimaud au chevet du chanoine Joseph Antelmi pour y recevoir son testament. Il est nommé supérieur du séminaire en 1681. Le 19 novembre 1686, son père devenu veuf et établi à Fréjus (il y mourra le 3 décembre 1687), y marie sa fille Louise à Joseph Bouis, apothicaire d'Aups. Encore « prêtre, docteur en théologie, bénéficier dans cette église cathédrale», Joseph est parrain de Louise Suffret le 7 octobre 1689, la fille de sa soeur Charlotte et de Louis Suffret mariés sept mois plus tôt... Joseph Vairac est encore mentionné comme "bénéficier dans la cathédrale et directeur du séminaire, docteur en théologie", au baptême de Claire-Madeleine d'Augier dont il est le parrain le 7 décembre 1692, de nouveau « prêtre, docteur en théologie, supérieur du séminaire et bénéficier en la présente église », il est encore parrain, de Jean-Joseph-Léonce, fils de Jacques Camelin le 22 juin 1695. Le 5 décembre 1695, on repère encore sa signature au bas de l’acte de baptême de Jeanne-Thérèse de Veissière, puis le 23 octobre 1696 pour celui d’Honnoré Camelin où il signe « Vairac, pr ». Il obtient la prébende de prieur de Pennafort, à Callas en 1704. Il est nommé vicaire général : il apparaît comme tel dès février 1706. C'est encore comme vicaire général et official qu’il met le Père Piajar, jésuite et supérieur du séminaire de la marine à Toulon, en possession de la seigneurie de Gonfaron en avril 1707. C'est cette même année 1707 qu'il reçoit une stalle de chanoine à Fréjus. Il y meurt le 2 juin 1712 et est inhumé dans le chœur de la cathédrale. Il légua ses biens au séminaire et ses habits de choeur à la cathédrale. Girardin dit de lui : "c'était un homme savant, judicieux, très estimé de Mgr de Fleury."

et établi à Fréjus (il y mourra le 3 décembre 1687), y marie sa fille Louise à Joseph Bouis, apothicaire d'Aups. Encore « prêtre, docteur en théologie, bénéficier dans cette église cathédrale», Joseph est parrain de Louise Suffret le 7 octobre 1689, la fille de sa soeur Charlotte et de Louis Suffret mariés sept mois plus tôt... Joseph Vairac est encore mentionné comme "bénéficier dans la cathédrale et directeur du séminaire, docteur en théologie", au baptême de Claire-Madeleine d'Augier dont il est le parrain le 7 décembre 1692, de nouveau « prêtre, docteur en théologie, supérieur du séminaire et bénéficier en la présente église », il est encore parrain, de Jean-Joseph-Léonce, fils de Jacques Camelin le 22 juin 1695. Le 5 décembre 1695, on repère encore sa signature au bas de l’acte de baptême de Jeanne-Thérèse de Veissière, puis le 23 octobre 1696 pour celui d’Honnoré Camelin où il signe « Vairac, pr ». Il obtient la prébende de prieur de Pennafort, à Callas en 1704. Il est nommé vicaire général : il apparaît comme tel dès février 1706. C'est encore comme vicaire général et official qu’il met le Père Piajar, jésuite et supérieur du séminaire de la marine à Toulon, en possession de la seigneurie de Gonfaron en avril 1707. C'est cette même année 1707 qu'il reçoit une stalle de chanoine à Fréjus. Il y meurt le 2 juin 1712 et est inhumé dans le chœur de la cathédrale. Il légua ses biens au séminaire et ses habits de choeur à la cathédrale. Girardin dit de lui : "c'était un homme savant, judicieux, très estimé de Mgr de Fleury."