Famille Olivier

La famille Olivier est implantée depuis des temps immémoriaux au Broc, au nord de Nice, village qui relève jusqu’en 1886 de l’évêché de Fréjus. Au XVIIème siècle, un Jean Antoine Olivier épouse Marguerite Briquet, de qui naîtra Jean-André Olivier (1688-1757) dont l’épouse, Marie-Catherine Mari, donne naissance à Jean-Antoine Olivier, qui sera l’ancêtre commun de nos deux chanoines. Jean Antoine nait au Broc le 9 novembre 1719, épouse en 1757 Marguerite Fouques et s’établit comme « maître maçon ». Il est encore qualifié de « propriétaire ». Il est probablement membre de la confrérie locale des Pénitents, qui l’accompagnent à sa mort, le 16 mars 1785. Parmi ses nombreux enfants, on en retiendra deux :

- Joseph Olivier (né le 8 janvier 1765, mort le 6 juillet 1834) est aubergiste, qui épousera Marguerite Gauthier et sera le grand-père du chanoine Lucien Olivier (1844-1912)

- Charles Olivier (né le 21 septembre 1771, mort le 19 mars 1846). Il épouse Françoise Masseille et exerce le métier d’officier de santé ou de médecin. Il est le père du chanoine Félicien Olivier (1807-1861).

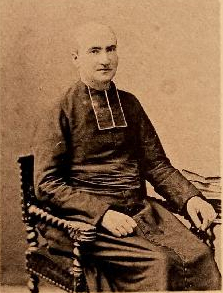

Félicien-Antoine Olivier, né au Broc le 9 juin 1807, il entre au petit séminaire de Vence placé sous la houlette du chanoine Blacas, où il est déjà admis à porter la soutane, puis au grand séminaire de Fréjus où il passa quatre ans. L'un des professeurs du grand séminaire, l'abbé Charrier, ayant été chargé en 1830 de la direction du petit séminaire de Grasse pour le relever alors qu'il déclinait, choisit immédiatementcomme comme professeur de rhétorique le brillant abbé Olivier qui venait de terminer sa théologie. Ordonné prêtre en 1831, il fut d'abord vicaire à Grasse puis, en 1836, à la paroisse Saint-Louis, à Toulon. Là, il jeta les bases des conférences de St-Vincent-de-Paul, dont la première réunion eut lieu dans son appartement le 2 février 1843. En 1846, le nouvel évêque, Mgr Wicart l'appelle à diriger le petit séminaire de Brignoles qu'il développa et dont il dirigea la reconstruction : la première pierre en fut bénite par Mgr Wicart en mai 1852 et le bâtiment inauguré par Mgr Jordany le lundi de Pentecôte 1856. L'abbé Olivier avait déjà été récompensé de son zèle par son installation comme chanoine honoraire en 1851. Ayant mené sa tâche à bon terme, il exprima le désir de se consacrer de nouveau au ministère paroissial, ce qui lui fut accordé avec son transfert en 1856 à la paroisse Saint-Louis de Toulon, qu'il retrouvait cette fois comme curé (il y est installé le 8 décembre). Outre les nombreux fruits spirituels de son activité pastorale quotidienne, il y laissera de nouvelles orgues, la grille devant la façade et un monument en l'honneur de la Sainte Vierge dans la même cour ; il y fonda le catéchisme de persévérance et l'association des Mères chrétiennes. Après une courte maladie, il meurt à cinquante-quatre ans seulement, le 17 décembre 1861.

Jean-André-Lucien Olivier est son neveu à la mode de Bretagne. Son père, Augustin-Séraphin Olivier, était né le 18 octobre 1807 ; on imagine la complicité qui devait l’unir à son cousin pas encore chanoine à l’époque, puisqu’ils avaient le  même âge, et comme celui-ci était déjà loin du Broc à la mort de son père, c’est Augustin-Séraphin qui ira déclarer en mairie le décès de l’oncle médecin. De son épouse, Thérèse Marie-Claire Vial, nait Jean-André-Lucien le 27 février 1844, alors que le recteur de la paroisse est encore de la famille : son propre oncle, l’abbé Charles Olivier (1804-1848). Celui qu’on appelle par son dernier prénom, Lucien, entre au Petit Séminaire de Grasse pour être formé à l’école des figures du diocèse : les abbés Blacas, Sauvaire, Goaty, bientôt transféré à Brignoles où il est placé sous l’autorité des abbés Michel et Laugier. Il est ordonné prêtre le 21 septembre 1867. Auparavant, n’étant que diacre, il avait été nommé professeur au Petit Séminaire de Grasse, où il restera huit ans (de 1866 à 1874). Il devient ensuite vicaire de Vence (de 1874 à 1878), vicaire de Hyères (de 1878 à 1891). Il est alors loin de son pays natal qui passe sous la juridiction de l’évêché de Nice et ne semble pas désirer le rejoindre. De 1891 à 1892, il assure la charge d’aumônier de l’Espérance toujours à Hyères, puis devient curé : à Saint-François-de-Paule, de Toulon (de 1892 à 1906) où, dans cette période d’affrontement avec la République, il eut à affronter des manifestations d’hostilité dans sa propre église, qu’il géra si honnêtement que Mgr Arnaud crut devoir le récompenser en le nommant chanoine honoraire, en 1903. Dans cette paroisse modeste qu’il avait tenu à conserver en dépit de la proposition de Mgr Mignot de le transférer à celle du Mourillon, le chanoine Lucien Olivier donna la mesure de sa générosité et de sa bonté. Il est cependant transféré à Draguignan, dont il devient le curé-archiprêtre en avril 1906. Les écoles religieuses ayant été fermées la même année, il fonda l’institution libre Jeanne d’Arc avec pensionnat, externat, école primaire, salle d’asile. Il eut encore à subir quelques procès pour « délit de messe » et « non-déclaration de culte », dont il se tira pour deux francs d’amende ! A bout de forces, il présenta sa démission en 1911, avant que la maladie ne l’affaiblisse totalement. Il meurt à Draguignan le 15 mars 1912, regretté de tous. Ses funérailles, le lundi 18 mars, revêtirent la forme d’un deuil public.

même âge, et comme celui-ci était déjà loin du Broc à la mort de son père, c’est Augustin-Séraphin qui ira déclarer en mairie le décès de l’oncle médecin. De son épouse, Thérèse Marie-Claire Vial, nait Jean-André-Lucien le 27 février 1844, alors que le recteur de la paroisse est encore de la famille : son propre oncle, l’abbé Charles Olivier (1804-1848). Celui qu’on appelle par son dernier prénom, Lucien, entre au Petit Séminaire de Grasse pour être formé à l’école des figures du diocèse : les abbés Blacas, Sauvaire, Goaty, bientôt transféré à Brignoles où il est placé sous l’autorité des abbés Michel et Laugier. Il est ordonné prêtre le 21 septembre 1867. Auparavant, n’étant que diacre, il avait été nommé professeur au Petit Séminaire de Grasse, où il restera huit ans (de 1866 à 1874). Il devient ensuite vicaire de Vence (de 1874 à 1878), vicaire de Hyères (de 1878 à 1891). Il est alors loin de son pays natal qui passe sous la juridiction de l’évêché de Nice et ne semble pas désirer le rejoindre. De 1891 à 1892, il assure la charge d’aumônier de l’Espérance toujours à Hyères, puis devient curé : à Saint-François-de-Paule, de Toulon (de 1892 à 1906) où, dans cette période d’affrontement avec la République, il eut à affronter des manifestations d’hostilité dans sa propre église, qu’il géra si honnêtement que Mgr Arnaud crut devoir le récompenser en le nommant chanoine honoraire, en 1903. Dans cette paroisse modeste qu’il avait tenu à conserver en dépit de la proposition de Mgr Mignot de le transférer à celle du Mourillon, le chanoine Lucien Olivier donna la mesure de sa générosité et de sa bonté. Il est cependant transféré à Draguignan, dont il devient le curé-archiprêtre en avril 1906. Les écoles religieuses ayant été fermées la même année, il fonda l’institution libre Jeanne d’Arc avec pensionnat, externat, école primaire, salle d’asile. Il eut encore à subir quelques procès pour « délit de messe » et « non-déclaration de culte », dont il se tira pour deux francs d’amende ! A bout de forces, il présenta sa démission en 1911, avant que la maladie ne l’affaiblisse totalement. Il meurt à Draguignan le 15 mars 1912, regretté de tous. Ses funérailles, le lundi 18 mars, revêtirent la forme d’un deuil public.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.