Mgr Michel-André Latty (1844-1928), chanoine d'honneur

Gaspard-Marie-Michel-André Latty naquit à Cagnes, alors dans le diocèse de Fréjus, le 22 juillet 1844. Il fit toutes ses études et son éducation cléricale dans les établissements du diocèse : au Petit Séminaire de Grasse d’abord puis au Grand Séminaire de Fréjus ensuite. Après son ordination reçue à Fréjus le 19 septembre 1868, il fut d'abord professeur au petit séminaire de Grasse, puis entra dans le clergé de Paris où il obtint son doctorat en théologie en 1882. Il fut alors nommé professeur de dogmatique à la faculté de théologie de Paris jusqu’en 1866. Sur le plan pastoral, il occupa les postes suivants : chapelain de Sainte-Geneviève, vicaire à Notre-Dame de Lorette, aumônier de Sainte-Barbe puis curé de Saint-Médard. Le 21 mai 1894 il est nommé évêque de Châlons et, le 8 septembre, sacré par le cardinal archevêque de Paris assisté de Mgr Balaïn et de Mgr Mignot, évêque de Fréju

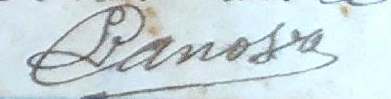

Gaspard-Marie-Michel-André Latty naquit à Cagnes, alors dans le diocèse de Fréjus, le 22 juillet 1844. Il fit toutes ses études et son éducation cléricale dans les établissements du diocèse : au Petit Séminaire de Grasse d’abord puis au Grand Séminaire de Fréjus ensuite. Après son ordination reçue à Fréjus le 19 septembre 1868, il fut d'abord professeur au petit séminaire de Grasse, puis entra dans le clergé de Paris où il obtint son doctorat en théologie en 1882. Il fut alors nommé professeur de dogmatique à la faculté de théologie de Paris jusqu’en 1866. Sur le plan pastoral, il occupa les postes suivants : chapelain de Sainte-Geneviève, vicaire à Notre-Dame de Lorette, aumônier de Sainte-Barbe puis curé de Saint-Médard. Le 21 mai 1894 il est nommé évêque de Châlons et, le 8 septembre, sacré par le cardinal archevêque de Paris assisté de Mgr Balaïn et de Mgr Mignot, évêque de Fréju s, dans l'église du Sacré-Coeur de Conflans, congrégation fondée par sainte Sophie-Madeleine Barat, dont le nouvel évêque avait été le postulateur de la cause de béatification. Nommé chanoine honoraire de Châlons en 1896, Mgr Mignot lui octroya en retour le titre de chanoine d’honneur de Fréjus en 1896. Il réorganisa le séminaire dans son diocèse. En 1904, il publie des brochures qui, face au modernisme de Loisy, tentent d’adopter une position modérée. Venant se reposer quelques jours dans sa famille à Cagnes à la fin de l'année 1905, il rendit visite à ses anciens condisciples le chanoine Touze et l'abbé Guisolphe qu'il fit tous deux chanoines honoraires de sa cathédrale de Châlons. Mgr Latty est transféré sur le siège archiépiscopal d’Avignon le 12 septembre 1907, où il poursuit son engagement dans la réforme des études, réinstalle le séminaire dans de nouveaux locaux, publie divers ouvrages. Il meurt le 3 octobre 1928. Il était encore chanoine d'honneur de Nice.

s, dans l'église du Sacré-Coeur de Conflans, congrégation fondée par sainte Sophie-Madeleine Barat, dont le nouvel évêque avait été le postulateur de la cause de béatification. Nommé chanoine honoraire de Châlons en 1896, Mgr Mignot lui octroya en retour le titre de chanoine d’honneur de Fréjus en 1896. Il réorganisa le séminaire dans son diocèse. En 1904, il publie des brochures qui, face au modernisme de Loisy, tentent d’adopter une position modérée. Venant se reposer quelques jours dans sa famille à Cagnes à la fin de l'année 1905, il rendit visite à ses anciens condisciples le chanoine Touze et l'abbé Guisolphe qu'il fit tous deux chanoines honoraires de sa cathédrale de Châlons. Mgr Latty est transféré sur le siège archiépiscopal d’Avignon le 12 septembre 1907, où il poursuit son engagement dans la réforme des études, réinstalle le séminaire dans de nouveaux locaux, publie divers ouvrages. Il meurt le 3 octobre 1928. Il était encore chanoine d'honneur de Nice.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

1927, tout en le maintenant organiste et maître de chapelle, celui que l’évêque de Monaco aurait bien voulu lui ravir en remplacement de l’éminent Mgr Perruchot (1852-1930), désormais à la retraite. Malheureusement la maladie terrassa prématurément le chanoine Canova tant physiquement que moralement : il quitta inopinément Fréjus et se retira à Mouans-Sarthoux où il mourut le dimanche 13 novembre 1932 à 52 ans, accompagné des soins du curé du lieu, l’abbé Bichot.

1927, tout en le maintenant organiste et maître de chapelle, celui que l’évêque de Monaco aurait bien voulu lui ravir en remplacement de l’éminent Mgr Perruchot (1852-1930), désormais à la retraite. Malheureusement la maladie terrassa prématurément le chanoine Canova tant physiquement que moralement : il quitta inopinément Fréjus et se retira à Mouans-Sarthoux où il mourut le dimanche 13 novembre 1932 à 52 ans, accompagné des soins du curé du lieu, l’abbé Bichot.