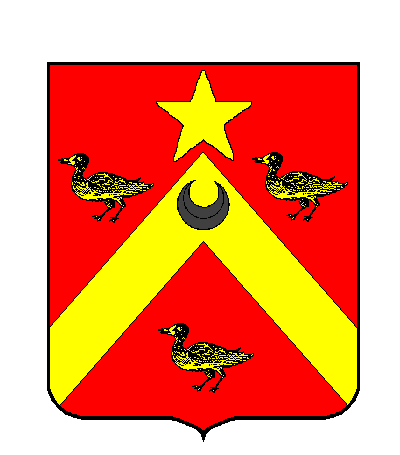

Joseph-Augustin de Martinenq (1715-1777)

Joseph-Augustin de Martinenq naquit à Toulon le 18 octobre 1715, de François (1680-1735) et d’Anne Pierou. Il reçoit le même jour le baptême à l’église Sainte-Marie, son parrain est Messire Joseph-François Deydier (1663-1742), depuis treize ans chanoine de Fréjus et neveu de l’ancien prévôt Eustache de Blin. La marraine est Madame Agnès d’Esparra. C'est à cette dernière famille qu'appartient la mère des chanoines Deydier : Thérèse d’Esparra, fille d’un conseiller du roi et lieutenant au siège de Brignoles ; on connaît encore un chanoine de Pignans du même nom : Charles d’Esparra, qui s’était porté candidat avec le chanoine Deydier à la prévôté de Fréjus en 1702.

Joseph-Augustin de Martinenq naquit à Toulon le 18 octobre 1715, de François (1680-1735) et d’Anne Pierou. Il reçoit le même jour le baptême à l’église Sainte-Marie, son parrain est Messire Joseph-François Deydier (1663-1742), depuis treize ans chanoine de Fréjus et neveu de l’ancien prévôt Eustache de Blin. La marraine est Madame Agnès d’Esparra. C'est à cette dernière famille qu'appartient la mère des chanoines Deydier : Thérèse d’Esparra, fille d’un conseiller du roi et lieutenant au siège de Brignoles ; on connaît encore un chanoine de Pignans du même nom : Charles d’Esparra, qui s’était porté candidat avec le chanoine Deydier à la prévôté de Fréjus en 1702.

La famille toulonnaise de Martinenq occupa pendant cent-vingt-et-un ans la charge de conseiller du roi et visiteur général des gabelles de Toulon, depuis Jean, avocat en la cour, nommé en 1638 (elle avait été occupée précédemment par Honoré de Cuers, dont la première épouse était Anne Camelin, de la famille fréjusienne des deux évêques), auquel succéda son fils Joseph en 1679, puis le fils de celui-ci, François, le 21 mai 1710, le père de notre chanoine. Bientôt, le 18 janvier 1736, l’office passera, à son tour, à son frère aîné Jules-François qui mourra en 1759.

Les liens avec la famille Deydier s’intensifieront encore par le mariage en 1737 de la sœur de Joseph-Augustin, Julie-Anne de Martinenq (1718-1777), avec Louis-Alexandre Deydier de Pierrefeu (maire de Toulon en 1751), neveu des chanoines Deydier. Ainsi, le 19 mars 1740 Messire Joseph-Augustin est parrain de leur fils, Louis-Joseph-François Deydier (1740-1794) qui s’illustrera comme officier de marine sur de nombreux théâtres d’opération avant de quitter la Royale en 1787 comme lieutenant des maréchaux de France ; pendant la Révolution il permet aux Britanniques de reprendre la ville de Toulon et sera fusillé en janvier 1794 lors de sa reprise par les républicains. Pour ce baptême, Joseph-Augustin se fait représenter par le chanoine archidiacre de Fréjus, Messire Louis-André Deydier.

sera fusillé en janvier 1794 lors de sa reprise par les républicains. Pour ce baptême, Joseph-Augustin se fait représenter par le chanoine archidiacre de Fréjus, Messire Louis-André Deydier.

Docteur en théologie, entré à son tour au chapitre de la cathédrale de Fréjus au moins depuis 1749 puisqu'il asiste en cette qualité le 7 janvier de cette année au mariage de Pierre Cavalier avec Emmanuelle-Catherine Maurine, à Fréjus, messire de Martinenq y célèbrera encore le baptême de leur fille, le 18 août 1753. On voit, le 25 mars 1758, le chanoine Martinenq procéder à un baptême dans la cathédrale sans le consentement du curé, messire Pierre Revel, le chanoine "protestant pour le droit du chapitre" contre l'opposition du curé... Du coup, c'est bien "avec la permission de messire Revel, curé de l'église de cette ville", qu'il baptise de nouveau une filleule, le 7 novembre 1768. Messire Martinenq assiste à Saint-Raphaël aux obsèques de Messire Piere-Elie Emphian, curé du lieu, le 17 avril 1770. Il se démettra ensuite de sa stalle puisqu'on le voit apparaître comme "ancien chanoine de cette cathédrale" le 27 janvier 1773, au baptême d'un filleul qu'il y célèbre alors. Détail amusant, c'est cette même année 1773 que les consuls de Fréjus lui votent des remerciements pour le don de deux balances (héritage familial ?), l'une destinée à la boucherie, la seconde à la poissonnerie. On peut raisonnablement penser que le chanoine Martinenq aura résigné sa prébende à son propre neveu : messire Jules André Deydier de Pierrefeu. L'ex-chanoine meurt à Fréjus le 30 novembre 1777 et reçoit sa sépulture le lendemain dans le cimetière de la paroisse.

A noter que plusieurs membres de la famille Martinenq se succédèrent dans les stalles du chapitre de Six-Fours : Jean (1626-1710), Laurent (+ 1712), André (+ 1775).

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

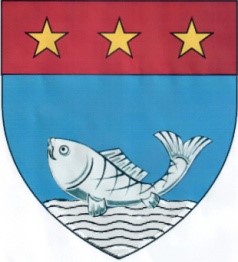

Joseph Peissonel (Peissonnel ou Peyssonnel) naît à Draguignan et y reçoit le baptême le 17 juin 1661. Il est le huitième des neuf enfants d’Esperit Peissonel et d’Honnorade de Bertrand (ou Bertrandy). Son père qualifié pour la première fois d’ « écuyer » sur l’acte de baptême de Joseph ne porte plus que la dénomination de « bourgeois » à la naissance de la dernière, Marguerite, en 1667.

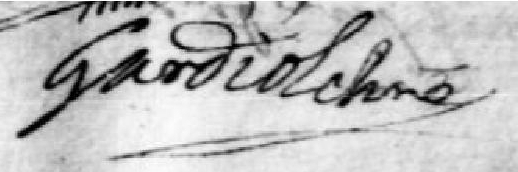

Joseph Peissonel (Peissonnel ou Peyssonnel) naît à Draguignan et y reçoit le baptême le 17 juin 1661. Il est le huitième des neuf enfants d’Esperit Peissonel et d’Honnorade de Bertrand (ou Bertrandy). Son père qualifié pour la première fois d’ « écuyer » sur l’acte de baptême de Joseph ne porte plus que la dénomination de « bourgeois » à la naissance de la dernière, Marguerite, en 1667. Jean-Baptiste Gardiol est le fils du viguier de Fayence, Joseph Gardiol, et de son épouse Jeanne André. Il naît à Fayence le 23 juillet 1712 et reçoit le baptême le surlendemain. Son parrain, Joseph, est le fils de l’avocat Jean-Baptiste Cirlot, qui mourra le même mois et qui se trouve être le beau-frère de Barthélémy Attanoux, de Roquebrune. La famille Attanoux donnera aussi deux chanoines au chapitre de Fréjus : François-Jacques et Jean-Joseph, qui son

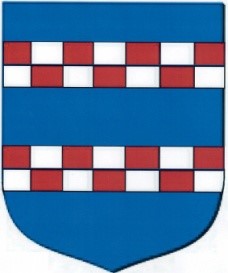

Jean-Baptiste Gardiol est le fils du viguier de Fayence, Joseph Gardiol, et de son épouse Jeanne André. Il naît à Fayence le 23 juillet 1712 et reçoit le baptême le surlendemain. Son parrain, Joseph, est le fils de l’avocat Jean-Baptiste Cirlot, qui mourra le même mois et qui se trouve être le beau-frère de Barthélémy Attanoux, de Roquebrune. La famille Attanoux donnera aussi deux chanoines au chapitre de Fréjus : François-Jacques et Jean-Joseph, qui son t les petits-enfants de l’avocat François, cousin germain de Barthélémy. A Fayence, la famille Gardiol fournira plusieurs ecclésiastiques : outre Jean-Baptiste, elle compte son cousin issu de germain, Alexandre (1697-1781) qui en sera le curé de 1743 à 1781, son frère, Jacques (1701-1725) qui mourra diacre et leur neveu également prénommé Alexandre (1727-1805), ordonné prêtre en septembre 1750 qui, après avoir été vicaire de son oncle, sera curé de Callian de février 1762 à la Révolution française et, sans avoir quitté le presbytère, y mourra toujours curé le 30 Fructidor an XIII, ce qui suppose qu'il dut prêter le serment à la Constitution civile du clergé avant de se rétracter par la suite.

t les petits-enfants de l’avocat François, cousin germain de Barthélémy. A Fayence, la famille Gardiol fournira plusieurs ecclésiastiques : outre Jean-Baptiste, elle compte son cousin issu de germain, Alexandre (1697-1781) qui en sera le curé de 1743 à 1781, son frère, Jacques (1701-1725) qui mourra diacre et leur neveu également prénommé Alexandre (1727-1805), ordonné prêtre en septembre 1750 qui, après avoir été vicaire de son oncle, sera curé de Callian de février 1762 à la Révolution française et, sans avoir quitté le presbytère, y mourra toujours curé le 30 Fructidor an XIII, ce qui suppose qu'il dut prêter le serment à la Constitution civile du clergé avant de se rétracter par la suite.

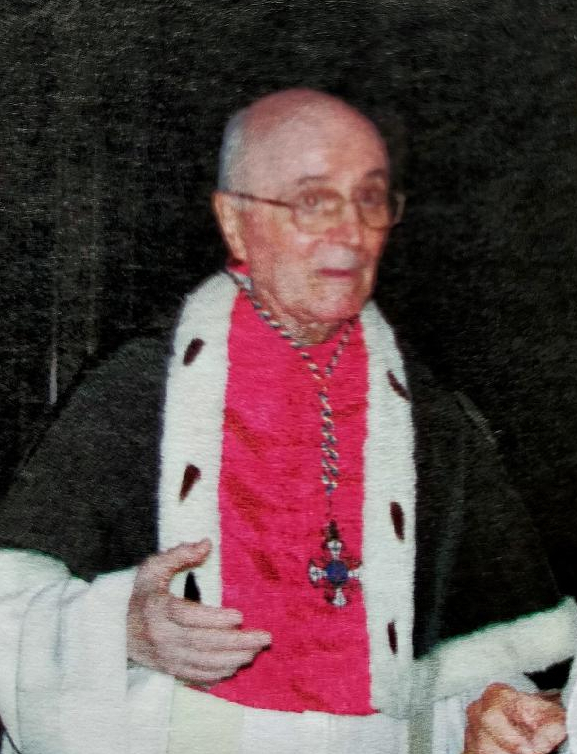

hésitait pas à multiplier les activités qui permettaient aux personnes de se relier entre elles. Ce qu’il réussissait le mieux, c’était la relecture spirituelle des événements de la vie quotidienne. Tout lui parlait de Jésus et il le voyait bien à l’action. Il assura une rubrique intitulée "clin d’œil" dans la page diocésaine, dans laquelle il traduisait heureusement ses observations et les livrait avec un bel humour !

hésitait pas à multiplier les activités qui permettaient aux personnes de se relier entre elles. Ce qu’il réussissait le mieux, c’était la relecture spirituelle des événements de la vie quotidienne. Tout lui parlait de Jésus et il le voyait bien à l’action. Il assura une rubrique intitulée "clin d’œil" dans la page diocésaine, dans laquelle il traduisait heureusement ses observations et les livrait avec un bel humour !