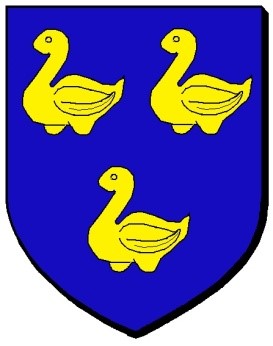

Famille Mosson

Cette famille originaire du Muy s'installa à Draguignan peu après la création de la Sénéchaussée (1535). De cette famille, on connaît plusieurs clercs : Geoffroy Mosson, prieur de saint-André (Ramatuelle) jusqu’en 1561 auquel succède dans ce bénéfice Hélion Mosson. Pierre Mosson, prieur de Saint-Martin (Seillans) de 1596 à 1608, qui succède dans ce bénéfice à Hélion Mosson, et deux chanoines de Fréjus, Hélion et Joseph, qui suivent.

Hélion (ou Elias) Mosson était né probablement vers 1530. Il a hérité à Draguignan d'une maison ayant appartenu à Geoffroy Mosson, ancien avocat au siège de Draguignan, son frère aîné, mort assez jeune et dont le fils Boniface épousera Gasparde, la nièce du chanoine Guillaume Barbossy ; ses autres frères, André et Jean Mosson, sont procureurs. Docteur en droits et en théologie, Hélion Mosson, « clerc de Draguignan » acquiert en 1560 le prieuré de Saint-Roman d’Esclans, à La Motte (qu’il conservera jusqu’en 1588) et en 1561 succède à Geoffroy Mosson au prieuré de Saint-André, à Ramatuelle. Ordonné en 1565 et devenu chanoine de Fréjus où il occupera la stalle d’archidiacre, il en est une des figures les plus notables puisque, déjà vicaire général, il est élu le 28 octobre 1576 par une assemblée du clergé réunie au réfectoire des Augustins de Draguignan pour participer aux Etats généraux qui allait se tenir à Blois entre novembre 1576 et mars 1577.

En 1578, au départ de l’évêque Bertrand de Romans, Hélion Mosson est élu, par ses pairs, vicaire capitulaire. François de Bouliers, le nouvel évêque, le confirme comme vicaire général le 13 janvier 1580. Le chanoine Mosson obtient le bénéfice de prieur de Saint-Martin, à Seillans, en 1586 (il le conservera jusqu’à sa mort, il passera ensuite à Pierre Mosson).

Mais depuis le 24 mai 1577, un nouveau membre du chapitre lui donne du fil à retordre : Barthélémy Camelin, du haut de ses quinze ans, fait preuve d’arrogance et en vient dans une altercation à gifler l’archidiacre ! En 1586, le jeune chanoine prend le parti des émeutiers opposés à l’évêque et au roi et empêche le prédicateur envoyé par François de Bouliers.

C’est le moment où Hélion Mosson se prépare à participer une nouvelle fois aux Etat généraux de nouveau convoqués à Blois, à l’automne 1588. Il y accompagne son homologue d’Aix, Gérard Bellanger et son archevêque, Alexandre Canigiani. Quelques jours après l’assassinat du duc de Guise, il rentre en plein hiver à Fréjus, partageant avec les autres députés « beaucoup de regret des choses passées, & grande appréhension des périls et troubles prochains ». Henri III est assassiné à son tour en août 1589. La Provence prend feu : à la mort de Mgr Canigiani, archevêque d’Aix, en 1591, le pape nomme le savant Génébrard qui s’était prononcé contre Henri de Navarre et que le parlement d’Aix, livré à la Ligue, accepte bien volontiers. Fréjus est sur le point de tomber aux mains des ligueurs : avec les trois quarts du chapitre, Hélion Mosson se retire à Châteaudouble, ayant soin d’en obtenir cependant l’autorisation du Parlement et du Souverain Pontife (en 1588, il avait déjà envisagé le transfert du chapitre à Draguignan, ce contre quoi s'était violemment opposé le conseil communal de Fréjus, attendu que "de tout temps" il avait été en la présente ville).

Evidemment, Barthélémy Camelin fut l’un des trois qui refusèrent de partir et se considérèrent comme le chapitre légitime.

Ce n’est pas sans fondement que la Chorographie ou Description de Provence (par Honoré Bouche, Aix, 1664) décrit la situation générale de la province en cette année 1591 où les Etats généraux de Provence se tiennent séparément à Aix (où siège un Boniface Mosson, de Draguignan) et à Riez : « Il n’était jamais arrivé une si grande division et confusion en la Province, qu’en cette saison : où l’on voyait en un même temps, & dans une même Province deux différents Gouverneurs, deux différentes Cours de Parlement & des Comptes, deux différents Bureaux des Trésoriers Généraux de France : deux différent sorte des Procureurs du Pays, aussi bien que de différents Syndics du Clergé, de la Noblesse & du Tiers Etat ; deux différents Trésoriers du Pays, de différents Greffiers des Etats, & autres Officiers du Corps du même Pays ; agissant les uns contre les autres, déchirant les entrailles de leur propre mère. Et partant très grand désordre, & très grand malheur, qui a bien vérifié la Prophétie du Fils de Dieu : Tout Royaume en soi même divisé sera désolé. »

A la mort de l’évêque François de Bouliers, Hélion Mosson est de nouveau élu par ses pairs vicaire capitulaire, tandis que Barthélémy Camelin se fait désigner pour le même poste par ses deux confrères dissidents. A partir de là, et bien que le Parlement ait reconnu Hélion Mosson, Camelin prétendit gouverner le diocèse et procéda à des nominations qui doublèrent celles du chapitre légitime.

Suggéré par la Ligue, un nouvel évêque de Fréjus est préconisé par le pape le 2 décembre 1592, c’est Gérard Bellanger que connaît bien Hélion Mosson même s’il ne partage pas son engagement.

Le chapitre réintègre Fréjus en 1593 et retrouve l’opposition de Barthélémy Camelin qui refuse de livrer clés et archives dont il s’estime l’unique détenteur autorisé. Quant à l’évêque nommé, refusant toujours de reconnaître Henri IV même après son abjuration, il est empêché de prendre possession et banni par le parlement redevenu loyal et qui menace maintenant Camelin, intimant aux greffiers épiscopaux l’obéissance au chapitre. En 1594 ses confrères chanoines veulent imposer Hélion Mosson comme évêque, mais on sait comment Camelin extorquera sa nomination à Henri IV le 1er août de la même année. L’affaire va traîner en longueur : Camelin n’obtient l’agrément du parlement qu’en 1597 et de Rome qu’en 1599 !

En attendant, l’archidiacre s’était éteint à Fréjus dans la nuit du 28 mars 1596 ; à ses côtés un compatriote dracénois, Messire Boniface Parcioni, le bénéficier Joseph Moret (qui héritera de son prieuré de Saint-Martin, de Seillans, en 1608 à la suite de Pierre Mosson), Maître Jacques son médecin et plusieurs domestiques.

Profitant de la mort de son vieil opposant, Barthélémy Camelin réussit à se faire donner les pouvoirs de grand vicaire et à se faire élire archidiacre à sa place, ce qui lui permettait de prendre possession du temporel de l’évêché…

Joseph Mosson, chanoine de Fréjus, est prieur de Pennafort, à Callas, de 1614 à 1650.

Hélion Mosson avait obtenu le greffe des insinuations ecclésiastiques pour son neveu Pierre-Jean. Son fils Etienne, procureur, transformera son nom en Mossony et fera entrer la famille dans la bourgeoisie. Le deuxième fils de ce dernier, Joseph, par un de ses mariages acquerra la coseigneurie de Verraillon. On verra ainsi les descendants se hisser progressivement jusqu'au lieutenant-colonel Pierre ou à l'intendant général du commerce à Copenhague, Honoré-Antoine, gentilhomme ordinaire du roi.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

être ordonné prêtre (il n’avait que vingt-deux ans), il fut envoyé comme surveillant au Petit Séminaire de Brignoles où il avait été jadis élève. Il y resta encore, après son ordination sacerdotale le 11 septembre 1870, à la demande du supérieur, l’abbé Manfrédi. C’est à son départ que le jeune abbé Jourdan put être affecté au service paroissial. En 1873, il fut nommé vicaire à Flayosc, puis curé de Tourtour, de Villecroze en 1885 et enfin doyen de Besse à partir du 1er juin 1897. Son ministère fut marqué par un paternel amour des âmes qu’il manifestait spécialement dans la visite aux malades ou par sa constance dans la résidence : ses voyages ne le portèrent jamais au-delà de Marseille ou de Nice hormis deux pèlerinages, l’un à Lourdes, l’autre à Paray-le-Monial, encore ne fut-ce que pour trois jours. C’est dans cette paroisse de Besse que l’atteignirent les tracasseries républicaines liées à la séparation de l’Eglise de l’Etat. La municipalité ayant fait sonner les cloches de l’église pour un enterrement civil contre la protestation du curé se conformant en cela à la volonté expresse de l’évêque, la paroisse fut placée sous interdit par Mgr Guillibert, ce qui réduisit l’abbé Jourdan à l’inaction. Lui qui répugnait à envisager son ministère en termes de combat fut meurtri d’être dépossédé de sa cure pour avoir obéi à son évêque. C’est dans ces circonstances qu’il parut bon à Mgr Guillibert de le nommer, le 27 octobre 1907, chanoine honoraire en qualité d’auxiliaire ou d’adjoint du chapitre, c’est-à-dire bénéficiaire d’une expectative comme l’on disait au XVIIIème siècle (nommé « cum jure fruendi proxima sede vacanda ») ; il dut ainsi attendre la mort du chanoine Verlaque pour être installé chanoine titulaire le 20 février 1909. Dans ses nouvelles fonctions, Messire Jourdan fut un modèle pour son assiduité au chœur. Atteint de problèmes visuels depuis plusieurs années, le chanoine Jourdan perdit totalement la vue en 1913. Si cela lui rendit impossible la récitation du nouveau bréviaire et la participation aux heures canoniales, il n’en perdit jamais sa sérénité et son sourire, unissant volontiers sa voix aux offices du dimanche quand les mélodies grégoriennes n’étaient pas de règle. Son ministère de confesseur fut aussi pour lui un lieu de dévouement où il ne négligeait pas sa peine. Au retour des funérailles du chanoine Rouvier, il fut terrassé par la maladie, reçut les sacrements le lendemain et s’éteint à Fréjus le 27 novembre 1919. Il fut enterré le lendemain, 28 novembre.

être ordonné prêtre (il n’avait que vingt-deux ans), il fut envoyé comme surveillant au Petit Séminaire de Brignoles où il avait été jadis élève. Il y resta encore, après son ordination sacerdotale le 11 septembre 1870, à la demande du supérieur, l’abbé Manfrédi. C’est à son départ que le jeune abbé Jourdan put être affecté au service paroissial. En 1873, il fut nommé vicaire à Flayosc, puis curé de Tourtour, de Villecroze en 1885 et enfin doyen de Besse à partir du 1er juin 1897. Son ministère fut marqué par un paternel amour des âmes qu’il manifestait spécialement dans la visite aux malades ou par sa constance dans la résidence : ses voyages ne le portèrent jamais au-delà de Marseille ou de Nice hormis deux pèlerinages, l’un à Lourdes, l’autre à Paray-le-Monial, encore ne fut-ce que pour trois jours. C’est dans cette paroisse de Besse que l’atteignirent les tracasseries républicaines liées à la séparation de l’Eglise de l’Etat. La municipalité ayant fait sonner les cloches de l’église pour un enterrement civil contre la protestation du curé se conformant en cela à la volonté expresse de l’évêque, la paroisse fut placée sous interdit par Mgr Guillibert, ce qui réduisit l’abbé Jourdan à l’inaction. Lui qui répugnait à envisager son ministère en termes de combat fut meurtri d’être dépossédé de sa cure pour avoir obéi à son évêque. C’est dans ces circonstances qu’il parut bon à Mgr Guillibert de le nommer, le 27 octobre 1907, chanoine honoraire en qualité d’auxiliaire ou d’adjoint du chapitre, c’est-à-dire bénéficiaire d’une expectative comme l’on disait au XVIIIème siècle (nommé « cum jure fruendi proxima sede vacanda ») ; il dut ainsi attendre la mort du chanoine Verlaque pour être installé chanoine titulaire le 20 février 1909. Dans ses nouvelles fonctions, Messire Jourdan fut un modèle pour son assiduité au chœur. Atteint de problèmes visuels depuis plusieurs années, le chanoine Jourdan perdit totalement la vue en 1913. Si cela lui rendit impossible la récitation du nouveau bréviaire et la participation aux heures canoniales, il n’en perdit jamais sa sérénité et son sourire, unissant volontiers sa voix aux offices du dimanche quand les mélodies grégoriennes n’étaient pas de règle. Son ministère de confesseur fut aussi pour lui un lieu de dévouement où il ne négligeait pas sa peine. Au retour des funérailles du chanoine Rouvier, il fut terrassé par la maladie, reçut les sacrements le lendemain et s’éteint à Fréjus le 27 novembre 1919. Il fut enterré le lendemain, 28 novembre. éa un patronage pour répondre aux exigences nouvelles d’une situation plus difficile. Il fut nommé chanoine titulaire le 3 juin 1910. Il aimait les fonctions canoniales et assuma au chapitre le service de maître des cérémonies. Durant la guerre, il reprit du service actif sur la paroisse de la cathédrale pour suppléer aux deux vicaires partis pour le front. Au mois de juillet 1919, il fut appelé à Saint-Aygulf pour une messe tardive, il en revint à jeun, en plein midi, sous une chaleur caniculaire, à 79 ans. Sa santé en fut considérablement altérée sans entamer sa bonne humeur et sa cordialité ; il voulut néanmoins continuer son service que des malaises trop fréquents l’obligèrent à arrêter le 25 octobre suivant. Il demanda les derniers sacrements et s’éteint le 14 novembre avec calme et sérénité. Il est inhumé au cimetière Saint-Léonce de Fréjus.

éa un patronage pour répondre aux exigences nouvelles d’une situation plus difficile. Il fut nommé chanoine titulaire le 3 juin 1910. Il aimait les fonctions canoniales et assuma au chapitre le service de maître des cérémonies. Durant la guerre, il reprit du service actif sur la paroisse de la cathédrale pour suppléer aux deux vicaires partis pour le front. Au mois de juillet 1919, il fut appelé à Saint-Aygulf pour une messe tardive, il en revint à jeun, en plein midi, sous une chaleur caniculaire, à 79 ans. Sa santé en fut considérablement altérée sans entamer sa bonne humeur et sa cordialité ; il voulut néanmoins continuer son service que des malaises trop fréquents l’obligèrent à arrêter le 25 octobre suivant. Il demanda les derniers sacrements et s’éteint le 14 novembre avec calme et sérénité. Il est inhumé au cimetière Saint-Léonce de Fréjus. Antoine Merle nait le 8 avril 1675 à Callian, il est le fils d’Honoré, bourgeois de Callian et d’Anne Gouiran. A son baptême le lendemain, il reçoit comme parrain Messire Antoine Pascal, prêtre et docteur en théologie, originaire du même village. A bonne école, il entrera à son tour dans les ordres et obtiendra également le doctorat en théologie. Il est pourvu en 1704 du prieuré de Saint-Marcellin, de Mons, qu’il ne gardera qu’un an. Lorsqu'il assiste au dépôt de testament du chanoine Barthélémy Gaytté le 30 décembre 1710, il est alors directeur du petit séminaire de Fréjus. C'est peu après qu'il entre au chapitre et y occupe la fonction de théologal à laquelle est associé le prieuré de Meaux. Il assume encore la charge de vicaire

Antoine Merle nait le 8 avril 1675 à Callian, il est le fils d’Honoré, bourgeois de Callian et d’Anne Gouiran. A son baptême le lendemain, il reçoit comme parrain Messire Antoine Pascal, prêtre et docteur en théologie, originaire du même village. A bonne école, il entrera à son tour dans les ordres et obtiendra également le doctorat en théologie. Il est pourvu en 1704 du prieuré de Saint-Marcellin, de Mons, qu’il ne gardera qu’un an. Lorsqu'il assiste au dépôt de testament du chanoine Barthélémy Gaytté le 30 décembre 1710, il est alors directeur du petit séminaire de Fréjus. C'est peu après qu'il entre au chapitre et y occupe la fonction de théologal à laquelle est associé le prieuré de Meaux. Il assume encore la charge de vicaire général : il porte déjà ces deux titres lors d'un baptême qu'il célèbre le 20 août 1713 à Callian, puis d'un mariage à Fréjus le 14 septembre suivant. En 1714, le prieuré de Meaux et uni à la vicairie à la suite d'un procès. Par règlement approuvé le 7 décembre 1720 par Mgr de Castellane et à la demande du chanoine Merle, les prédications du théologal ont lieu après les complies le dimanche et entre vêpres et complies pour les fêtes solennelles sauf accord préalable de l’évêque sollicité au moins quinze jours avant. Antoine Merle est encore qualifié de chanoine théologal le 2 janvier 1733, au baptême de Catherine Aimable Ferrier, sa petite-nièce. Il est nommé supérieur du grand séminaire de Fréjus dans les années 1730. Ses prédécesseurs à ce poste furent l'abbé Jean Baptiste Robert de 1677 à 1687, les chanoines Joseph Vairac à partir de 1687 († 1712), Louis Bouiregan († 1727) et François Brunel († 1738).

général : il porte déjà ces deux titres lors d'un baptême qu'il célèbre le 20 août 1713 à Callian, puis d'un mariage à Fréjus le 14 septembre suivant. En 1714, le prieuré de Meaux et uni à la vicairie à la suite d'un procès. Par règlement approuvé le 7 décembre 1720 par Mgr de Castellane et à la demande du chanoine Merle, les prédications du théologal ont lieu après les complies le dimanche et entre vêpres et complies pour les fêtes solennelles sauf accord préalable de l’évêque sollicité au moins quinze jours avant. Antoine Merle est encore qualifié de chanoine théologal le 2 janvier 1733, au baptême de Catherine Aimable Ferrier, sa petite-nièce. Il est nommé supérieur du grand séminaire de Fréjus dans les années 1730. Ses prédécesseurs à ce poste furent l'abbé Jean Baptiste Robert de 1677 à 1687, les chanoines Joseph Vairac à partir de 1687 († 1712), Louis Bouiregan († 1727) et François Brunel († 1738).