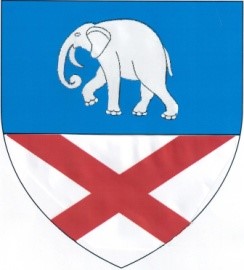

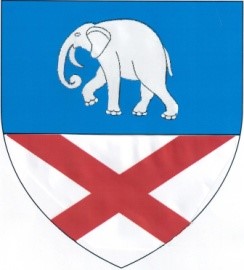

Famille Deydier

Les chanoines Deydier appartiennent à une famille de commissaires de la marine et de lieutenants de vaisseaux toulonnais. Les ancêtres étaient passés par Ollioules aux XIV et XVèmes siècles, en provenance de Marseille Le chanoine Verlaque (1844-1909) la présente ainsi dans sa notice consacrée à Mgr Deydier (1866) : «Parmi les capitaines qui commandaient l’armée de Charles Ier, comte de Provence, nous voyons figurer un nommé Guillaume Deydier, qui se retira à Ollioules en 1250 et s’y maria avec Jeanne de Berre. Un Geoffroy Deydier fut syndic de Toulon de 1425 à 1434. Son fils Jeaume Deydier, fut bailli d’Ollioules et écrivit un ouvrage intitulé : Livre d

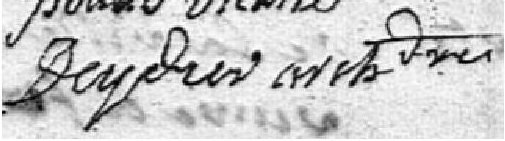

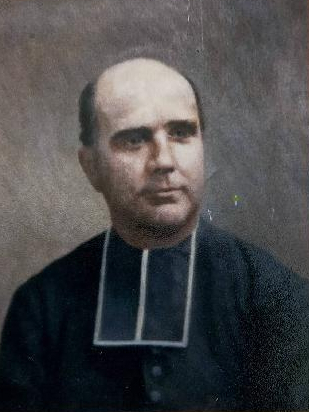

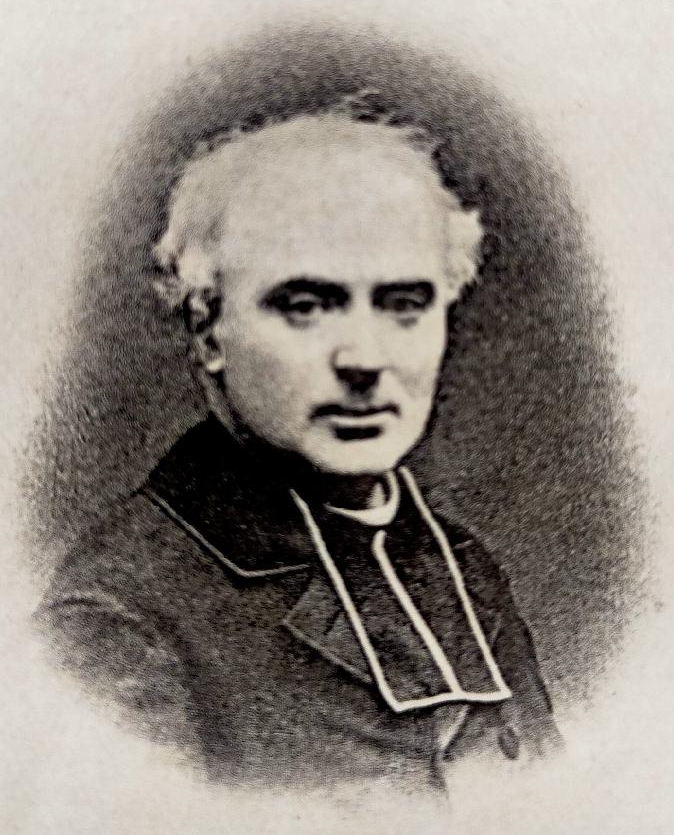

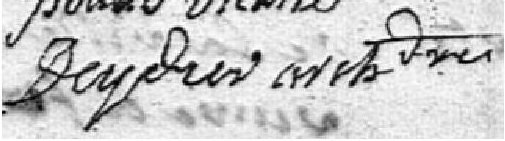

Les chanoines Deydier appartiennent à une famille de commissaires de la marine et de lieutenants de vaisseaux toulonnais. Les ancêtres étaient passés par Ollioules aux XIV et XVèmes siècles, en provenance de Marseille Le chanoine Verlaque (1844-1909) la présente ainsi dans sa notice consacrée à Mgr Deydier (1866) : «Parmi les capitaines qui commandaient l’armée de Charles Ier, comte de Provence, nous voyons figurer un nommé Guillaume Deydier, qui se retira à Ollioules en 1250 et s’y maria avec Jeanne de Berre. Un Geoffroy Deydier fut syndic de Toulon de 1425 à 1434. Son fils Jeaume Deydier, fut bailli d’Ollioules et écrivit un ouvrage intitulé : Livre d e raison sorte de journal biographique embrassant la période de 1472 à 1522. Jacques Deydier, fils de Jeaume, fut consul de Toulon en 1516. Son arrière petit-fils Pierre, était constructeur du roi et receveur des décimes, il se maria en 1617 avec Marguerite Christian. De ce mariage naquirent trois garçons : André, François et Jacques. L’aîné prit la robe judiciaire et le plus jeune l’épée. » Le second fils de Pierre, François, né le 2 mai 1637, partira comme missionnaire en Orient dans le cadre des Missions étrangères de Paris, sera nommé en 1678 Vicaire apostolique du Tonkin oriental avec le titre d’évêque d’Ascalon et mourra le 1er juillet 1693 après avoir évangélisé de façon admirable et souffert pour le nom du Christ. Depuis l’Orient ses lettres témoignent de son intérêt à sa famille et en particulier pour ses neveux pour lesquels il dissuade son frère de les envoyer au collège des Oratoriens à Marseille (où lui-même est passé), mais conseille plutôt « l’éducation faite sous les yeux paternels et par un instituteur pieux », ce qui vaut beaucoup mieux. Un peu plus tard (en 1686), il se réjouit de la « consolation [que ses chers neveux donnent] en reconnaissance de la peine que [l’on a] pris de leur éducation : le troisième est donc enrôlé dans le régiment de la marine le quatrième est entré au séminaire d’Aix. » Le chanoine André-Louis Deydier relatera dans une lettre du 5 mai 1714 un épisode familial de la vie de son parent le futur évêque, dont il fut témoin enfant.

e raison sorte de journal biographique embrassant la période de 1472 à 1522. Jacques Deydier, fils de Jeaume, fut consul de Toulon en 1516. Son arrière petit-fils Pierre, était constructeur du roi et receveur des décimes, il se maria en 1617 avec Marguerite Christian. De ce mariage naquirent trois garçons : André, François et Jacques. L’aîné prit la robe judiciaire et le plus jeune l’épée. » Le second fils de Pierre, François, né le 2 mai 1637, partira comme missionnaire en Orient dans le cadre des Missions étrangères de Paris, sera nommé en 1678 Vicaire apostolique du Tonkin oriental avec le titre d’évêque d’Ascalon et mourra le 1er juillet 1693 après avoir évangélisé de façon admirable et souffert pour le nom du Christ. Depuis l’Orient ses lettres témoignent de son intérêt à sa famille et en particulier pour ses neveux pour lesquels il dissuade son frère de les envoyer au collège des Oratoriens à Marseille (où lui-même est passé), mais conseille plutôt « l’éducation faite sous les yeux paternels et par un instituteur pieux », ce qui vaut beaucoup mieux. Un peu plus tard (en 1686), il se réjouit de la « consolation [que ses chers neveux donnent] en reconnaissance de la peine que [l’on a] pris de leur éducation : le troisième est donc enrôlé dans le régiment de la marine le quatrième est entré au séminaire d’Aix. » Le chanoine André-Louis Deydier relatera dans une lettre du 5 mai 1714 un épisode familial de la vie de son parent le futur évêque, dont il fut témoin enfant.

André-Louis (plus tard appelé Louis-André) Deydier naît à Toulon le 1er août 1669, mais n’est baptisé que le 28 mars 1670 à l’église Sainte-Marie de la même ville. Il est le fils d’André, avocat au Parlement, et de Thérèse d’Esparra. Son parrain est un chanoine de Pignans : Messire Louis de Petra. Louis-André entre au chapitre fréjusien au moins avant 1714 et en devient archidiacre puisque c’est à ce titre qu’il fait office de parrain le 24 mai 1726 pour le baptême d'Anne-Claudine de Camelin, puis de nouveau le 19 mars 1740 à la place de Messire Joseph-Augustin de Martinenq pour le baptême de son petit-neveu, Louis-Joseph-François Deydier de Pierrefeu (1740-1794) qui s’illustrera comme officier de marine sur toutes les mers avant de quitter la Royale en 1787 comme lieutenant des maréchaux de France ; pendant la Révolution il permettra aux  Britanniques d’entrer dans le port de Toulon et de s’emparer de la ville, et sera fusillé en janvier 1794 lors de sa reprise par les républicains. Louis-André résigne sa stalle quelques années plus tard et meurt le 9 mai 1749 à Toulon. Il est enterré le lendemain dans l’église Sainte-Marie.

Britanniques d’entrer dans le port de Toulon et de s’emparer de la ville, et sera fusillé en janvier 1794 lors de sa reprise par les républicains. Louis-André résigne sa stalle quelques années plus tard et meurt le 9 mai 1749 à Toulon. Il est enterré le lendemain dans l’église Sainte-Marie.

Le deuxième chanoine du même nom, Joseph-François Deydier (ca 1663-1742) semble bien être son frère. En 1701, lors de la démission de son oncle, le prévôt Eustache de Blin, Joseph-François, qui est docteur en théologie, se porte candidat à sa succession, en même temps qu’un autre parent : Elzéar-Charles d’Esparra, chanoine camérier de Pignans, tous deux détenteurs de bulles du vice-légat d'Avignon. Finalement ce sera Charles-Léonce-Octavien Antelmi qui sera nommé par le chapitre et installé le 9 janvier 1702. Le nouveau prévôt eut raison de ses deux compétiteurs en assurant à messire d'Esparra une pension de cinquante écus d'or et en cédant à Joseph-François Deydier son canonicat et en lui laissant même l'usage de la maison prévôtale, puisque lui-même continuait d'habiter celle qui avait été construite par son grand-oncle, Nicolas. A ses activités au chapitre, Joseph-François Deydier joindra les fonctions de grand vicaire et d’official du diocèse. Le 10 septembre 1738, messire Deydier est parrain de sa petite-nièce Marie-Anne-Julie, en l'église Saint-Louis de Toulon. Il est enterré « du côté de l’évangile », le 13 février 1742, dans le chœur de la cathédrale de Fréjus où il était mort la veille, accompagné des clercs du séminaire, des religieux et des congrégations de la ville qui s'étaient jointes au chapitre.

10 septembre 1738, messire Deydier est parrain de sa petite-nièce Marie-Anne-Julie, en l'église Saint-Louis de Toulon. Il est enterré « du côté de l’évangile », le 13 février 1742, dans le chœur de la cathédrale de Fréjus où il était mort la veille, accompagné des clercs du séminaire, des religieux et des congrégations de la ville qui s'étaient jointes au chapitre.

Cinq mois après la mort de messire Joseph-François Deydier, naissait à Toulon son petit neveu : Jules André Deydier Pierrefeu fut baptisé le même jour, 3 juillet 1742, en l'église Saint-Louis. Il était fils de Louis Alexandre et d'Anne Julie Martinenq, sœur du chanoine de Fréjus du même nom duquel Jules André obtiendra peut-être sa stalle au chapitre de Saint-Léonce. Prêtre du diocèse de Toulon, licencié en droit canonique, il en acquit d'abord une à la collégiale de Cuers : il en est déjà pourvu lorsqu'il bénit le mariage de sa sœur Claire Désirée, le 21 mai 1771 à l'église Saint-Louis de Toulon. C'est peu après qu'il est mis en possession d'une autre à Fréjus avec la prébende de Mons et Bargème puisque c'est comme chanoine de la cathédrale qu'il apparait au mariage de son autre sœur, Marie Madeleine Louise, le 22 novembre 1774 en l'église de Cuers. Il habite à Fréjus une maison canoniale dont il accepte en 1776 de céder une partie pour procéder à l’élargissement de la rue Saint-Joseph qui descend à la place de l’évêché. En retour, la municipalité lui vote une indemnité de 600 écus. On le retrouve avec le même titre de chanoine de l'église de Fréjus lors d'un baptême qu'il y célèbre le 29 mars 1777. Mais le 3 octobre 1778 il permute sa stalle fréjusienne avec l'archidiaconé de Toulon au profit de Messire Pierre Paul. Ainsi, au baptême de son neveu Jules François André Deydier de Pierrefeu à la paroisse toulonnaise de Saint-Louis, le 5 décembre 1778, il est désigné comme l'"Archidiacre", comme on aura coutume de le nommer désormais. Il préside dans l’église des dominicains de Toulon l’assemblée des électeurs du clergé chargée de nommer les députés aux Etats généraux pour les sénéchaussées réunies de Brignoles, Hyères et Toulon, le 6 avril 1789. Dans un premier temps, il prêtera serment d’adhésion à la Constitution Civile du Clergé, mais se rétractera très vite. Réfractaire, il est contraint de quitter la France vers la fin de l’année 1792. A son retour, il prête serment de fidélité à la Constitution de l’an VIII, le 30 Fructidor an X (17 septembre 1802). Il meurt à Toulon le 2 Floréal an XI (22 avril 1803) dans son appartement de la rue République où est portée sa profession d'«ex archidiacre»...

de Brignoles, Hyères et Toulon, le 6 avril 1789. Dans un premier temps, il prêtera serment d’adhésion à la Constitution Civile du Clergé, mais se rétractera très vite. Réfractaire, il est contraint de quitter la France vers la fin de l’année 1792. A son retour, il prête serment de fidélité à la Constitution de l’an VIII, le 30 Fructidor an X (17 septembre 1802). Il meurt à Toulon le 2 Floréal an XI (22 avril 1803) dans son appartement de la rue République où est portée sa profession d'«ex archidiacre»...

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

sa santé était atteinte. Malade et âgé de 86 ans, il accepta de résigner sa charge en 1932 et s'établit un temps dans son pays natal. Mais, conscient de la pénurie des prêtres, il revint sur Ollioules où il fut accueilli et se mit à la disposition de son successeur, proposant ses services jusqu’à l’extrême limite de ses forces. Il y mourut au bout de quelques mois le 23 mars 1933 et y fut inhumé selon sa volonté.

sa santé était atteinte. Malade et âgé de 86 ans, il accepta de résigner sa charge en 1932 et s'établit un temps dans son pays natal. Mais, conscient de la pénurie des prêtres, il revint sur Ollioules où il fut accueilli et se mit à la disposition de son successeur, proposant ses services jusqu’à l’extrême limite de ses forces. Il y mourut au bout de quelques mois le 23 mars 1933 et y fut inhumé selon sa volonté.

Les chanoines Deydier appartiennent à une famille de commissaires de la marine et de lieutenants de vaisseaux toulonnais. Les ancêtres étaient passés par Ollioules aux XIV et XVèmes siècles, en provenance de Marseille Le chanoine Verlaque (1844-1909) la présente ainsi dans sa notice consacrée à Mgr Deydier (1866) : «Parmi les capitaines qui commandaient l’armée de Charles Ier, comte de Provence, nous voyons figurer un nommé Guillaume Deydier, qui se retira à Ollioules en 1250 et s’y maria avec Jeanne de Berre. Un Geoffroy Deydier fut syndic de Toulon de 1425 à 1434. Son fils Jeaume Deydier, fut bailli d’Ollioules et écrivit un ouvrage intitulé : Livre d

Les chanoines Deydier appartiennent à une famille de commissaires de la marine et de lieutenants de vaisseaux toulonnais. Les ancêtres étaient passés par Ollioules aux XIV et XVèmes siècles, en provenance de Marseille Le chanoine Verlaque (1844-1909) la présente ainsi dans sa notice consacrée à Mgr Deydier (1866) : «Parmi les capitaines qui commandaient l’armée de Charles Ier, comte de Provence, nous voyons figurer un nommé Guillaume Deydier, qui se retira à Ollioules en 1250 et s’y maria avec Jeanne de Berre. Un Geoffroy Deydier fut syndic de Toulon de 1425 à 1434. Son fils Jeaume Deydier, fut bailli d’Ollioules et écrivit un ouvrage intitulé : Livre d e raison sorte de journal biographique embrassant la période de 1472 à 1522. Jacques Deydier, fils de Jeaume, fut consul de Toulon en 1516. Son arrière petit-fils Pierre, était constructeur du roi et receveur des décimes, il se maria en 1617 avec Marguerite Christian. De ce mariage naquirent trois garçons : André, François et Jacques. L’aîné prit la robe judiciaire et le plus jeune l’épée. » Le second fils de Pierre, François, né le 2 mai 1637, partira comme missionnaire en Orient dans le cadre des Missions étrangères de Paris, sera nommé en 1678 Vicaire apostolique du Tonkin oriental avec le titre d’évêque d’Ascalon et mourra le 1er juillet 1693 après avoir évangélisé de façon admirable et souffert pour le nom du Christ. Depuis l’Orient ses lettres témoignent de son intérêt à sa famille et en particulier pour ses neveux pour lesquels il dissuade son frère de les envoyer au collège des Oratoriens à Marseille (où lui-même est passé), mais conseille plutôt « l’éducation faite sous les yeux paternels et par un instituteur pieux », ce qui vaut beaucoup mieux. Un peu plus tard (en 1686), il se réjouit de la « consolation [que ses chers neveux donnent] en reconnaissance de la peine que [l’on a] pris de leur éducation : le troisième est donc enrôlé dans le régiment de la marine le quatrième est entré au séminaire d’Aix. » Le chanoine André-Louis Deydier relatera dans une lettre du 5 mai 1714 un épisode familial de la vie de son parent le futur évêque, dont il fut témoin enfant.

e raison sorte de journal biographique embrassant la période de 1472 à 1522. Jacques Deydier, fils de Jeaume, fut consul de Toulon en 1516. Son arrière petit-fils Pierre, était constructeur du roi et receveur des décimes, il se maria en 1617 avec Marguerite Christian. De ce mariage naquirent trois garçons : André, François et Jacques. L’aîné prit la robe judiciaire et le plus jeune l’épée. » Le second fils de Pierre, François, né le 2 mai 1637, partira comme missionnaire en Orient dans le cadre des Missions étrangères de Paris, sera nommé en 1678 Vicaire apostolique du Tonkin oriental avec le titre d’évêque d’Ascalon et mourra le 1er juillet 1693 après avoir évangélisé de façon admirable et souffert pour le nom du Christ. Depuis l’Orient ses lettres témoignent de son intérêt à sa famille et en particulier pour ses neveux pour lesquels il dissuade son frère de les envoyer au collège des Oratoriens à Marseille (où lui-même est passé), mais conseille plutôt « l’éducation faite sous les yeux paternels et par un instituteur pieux », ce qui vaut beaucoup mieux. Un peu plus tard (en 1686), il se réjouit de la « consolation [que ses chers neveux donnent] en reconnaissance de la peine que [l’on a] pris de leur éducation : le troisième est donc enrôlé dans le régiment de la marine le quatrième est entré au séminaire d’Aix. » Le chanoine André-Louis Deydier relatera dans une lettre du 5 mai 1714 un épisode familial de la vie de son parent le futur évêque, dont il fut témoin enfant. Britanniques d’entrer dans le port de Toulon et de s’emparer de la ville, et sera fusillé en janvier 1794 lors de sa reprise par les républicains. Louis-André résigne sa stalle quelques années plus tard et meurt le 9 mai 1749 à Toulon. Il est enterré le lendemain dans l’église Sainte-Marie.

Britanniques d’entrer dans le port de Toulon et de s’emparer de la ville, et sera fusillé en janvier 1794 lors de sa reprise par les républicains. Louis-André résigne sa stalle quelques années plus tard et meurt le 9 mai 1749 à Toulon. Il est enterré le lendemain dans l’église Sainte-Marie. 10 septembre 1738, messire Deydier est parrain de sa petite-nièce Marie-Anne-Julie, en l'église Saint-Louis de Toulon. Il est enterré « du côté de l’évangile », le 13 février 1742, dans le chœur de la cathédrale de Fréjus où il était mort la veille, accompagné des clercs du séminaire, des religieux et des congrégations de la ville qui s'étaient jointes au chapitre.

10 septembre 1738, messire Deydier est parrain de sa petite-nièce Marie-Anne-Julie, en l'église Saint-Louis de Toulon. Il est enterré « du côté de l’évangile », le 13 février 1742, dans le chœur de la cathédrale de Fréjus où il était mort la veille, accompagné des clercs du séminaire, des religieux et des congrégations de la ville qui s'étaient jointes au chapitre. de Brignoles, Hyères et Toulon, le 6 avril 1789. Dans un premier temps, il prêtera serment d’adhésion à la Constitution Civile du Clergé, mais se rétractera très vite. Réfractaire, il est contraint de quitter la France vers la fin de l’année 1792. A son retour, il prête serment de fidélité à la Constitution de l’an VIII, le 30 Fructidor an X (17 septembre 1802). Il meurt à Toulon le 2 Floréal an XI (22 avril 1803) dans son appartement de la rue République où est portée sa profession d'«ex archidiacre»...

de Brignoles, Hyères et Toulon, le 6 avril 1789. Dans un premier temps, il prêtera serment d’adhésion à la Constitution Civile du Clergé, mais se rétractera très vite. Réfractaire, il est contraint de quitter la France vers la fin de l’année 1792. A son retour, il prête serment de fidélité à la Constitution de l’an VIII, le 30 Fructidor an X (17 septembre 1802). Il meurt à Toulon le 2 Floréal an XI (22 avril 1803) dans son appartement de la rue République où est portée sa profession d'«ex archidiacre»...