Eugène Jacquelin (1863-1937)

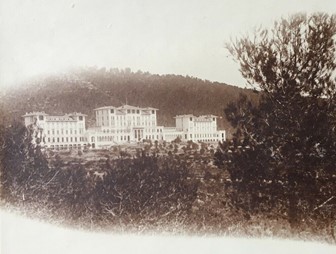

Jules Eugène Jacquelin naît le 11 juillet 1863 dans une famille de travailleurs de l’agglomération de Melun. Son père, Jules Auguste Victor Jacquelin est manouvrier originaire de Maincy, puis chaufournier, comme le père de son épouse, Adelphine Roberdeau, dans le village de laquelle il s’installe, au Mée, et où naissent leurs deux enfants. Plus jeune que sa sœur, Eugène n’a que onze ans à la mort de leur père. L’enfant, qui a très vite ressenti l’attrait du sacerdoce, entre au Petit séminaire de Meaux puis au Grand séminaire et reçoit le sous-diaconat le 28 février 1885. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1886 à Meaux. L’abbé Jacquelin sert d’abord comme vicaire à Fontainebleau avant d’être appelé comme secrétaire auprès de son évêque, Mgr de Briey, ce qui laisse deviner les qualités qu’on lui reconnaissait déjà. Mais atteint par la maladie, le jeune prêtre est bientôt obligé de se mettre au repos et, pour soigner sa gorge et sa poitrine, de trouver un climat plus propice à sa santé. On l’envoya donc dans le Midi où il se fixe chez les Augustines d’Hyères.  De là, après entente entre son évêque et Mgr Guillibert, il est nommé aumônier de la maison de convalescence des officiers, le fameux sanatorium du Mont des Oiseaux, établissement de santé qui sort alors de terre : créé en 1906, bientôt propriété de la Croix Rouge, il accueillera les blessés de la guerre puis, dans les années 1920, des officiers des armées de terre et de mer en convalescence. Le nouvel aumônier y est installé au moins depuis 1910 ; avec régularité il accompagne les résidents qui s’y succèdent et animé d’une grande dévotion à la Vierge Marie l’abbé Jacquelin fait ériger sur un promontoire une statue qu’on vient vénérer sous le vocable de « Notre-Dame du Mont ». Après la guerre, c’est comme une véritable paroisse qui s’y met en place, attirant même pour les offices des fidèles du voisinage. Une Conférence de Saint-Vincent-de-Paul voit le jour autour de quelques officiers. Tous apprécient l’exquise courtoisie, l’éducation délicate et la charité de leur pasteur à la figure de patriarche, dont la sollicitude s’étend au Petit séminaire voisin. Pour récompenser son dévouement qui ne connait pas de borne, Monseigneur Simeone confère en 1931 le camail de chanoine honoraire de sa cathédrale à celui qui était déjà chanoine prébendé de la cathédrale de Meaux depuis 1898. Averti par une recrudescence du mal qui le rongeait, le grand vieillard, très droit, à la barbe fleuve, prend la décision de se retirer chez les Sœurs de Notre-Dame-des-Anges à Hyères : il y arrive le 23 décembre 1936 mais le 27 décembre suivant, alors qu’il chantait les matines avec les Franciscaines, le chanoine Jacquelin est terrassé subitement et meurt avant qu’un prêtre appelé n’ait le temps d’arriver, il avait 64 ans.

De là, après entente entre son évêque et Mgr Guillibert, il est nommé aumônier de la maison de convalescence des officiers, le fameux sanatorium du Mont des Oiseaux, établissement de santé qui sort alors de terre : créé en 1906, bientôt propriété de la Croix Rouge, il accueillera les blessés de la guerre puis, dans les années 1920, des officiers des armées de terre et de mer en convalescence. Le nouvel aumônier y est installé au moins depuis 1910 ; avec régularité il accompagne les résidents qui s’y succèdent et animé d’une grande dévotion à la Vierge Marie l’abbé Jacquelin fait ériger sur un promontoire une statue qu’on vient vénérer sous le vocable de « Notre-Dame du Mont ». Après la guerre, c’est comme une véritable paroisse qui s’y met en place, attirant même pour les offices des fidèles du voisinage. Une Conférence de Saint-Vincent-de-Paul voit le jour autour de quelques officiers. Tous apprécient l’exquise courtoisie, l’éducation délicate et la charité de leur pasteur à la figure de patriarche, dont la sollicitude s’étend au Petit séminaire voisin. Pour récompenser son dévouement qui ne connait pas de borne, Monseigneur Simeone confère en 1931 le camail de chanoine honoraire de sa cathédrale à celui qui était déjà chanoine prébendé de la cathédrale de Meaux depuis 1898. Averti par une recrudescence du mal qui le rongeait, le grand vieillard, très droit, à la barbe fleuve, prend la décision de se retirer chez les Sœurs de Notre-Dame-des-Anges à Hyères : il y arrive le 23 décembre 1936 mais le 27 décembre suivant, alors qu’il chantait les matines avec les Franciscaines, le chanoine Jacquelin est terrassé subitement et meurt avant qu’un prêtre appelé n’ait le temps d’arriver, il avait 64 ans.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

De là, après entente entre son évêque et Mgr Guillibert, il est nommé aumônier de la maison de convalescence des officiers, le fameux sanatorium du Mont des Oiseaux, établissement de santé qui sort alors de terre : créé en 1906, bientôt propriété de la Croix Rouge, il accueillera les blessés de la guerre puis, dans les années 1920, des officiers des armées de terre et de mer en convalescence. Le nouvel aumônier y est installé au moins depuis 1910 ; avec régularité il accompagne les résidents qui s’y succèdent et animé d’une grande dévotion à la Vierge Marie l’abbé Jacquelin fait ériger sur un promontoire une statue qu’on vient vénérer sous le vocable de « Notre-Dame du Mont ». Après la guerre, c’est comme une véritable paroisse qui s’y met en place, attirant même pour les offices des fidèles du voisinage. Une Conférence de Saint-Vincent-de-Paul voit le jour autour de quelques officiers. Tous apprécient l’exquise courtoisie, l’éducation délicate et la charité de leur pasteur à la figure de patriarche, dont la sollicitude s’étend au Petit séminaire voisin. Pour récompenser son dévouement qui ne connait pas de borne, Monseigneur Simeone confère en 1931 le camail de chanoine honoraire de sa cathédrale à celui qui était déjà chanoine prébendé de la cathédrale de Meaux depuis 1898. Averti par une recrudescence du mal qui le rongeait, le grand vieillard, très droit, à la barbe fleuve, prend la décision de se retirer chez les Sœurs de Notre-Dame-des-Anges à Hyères : il y arrive le 23 décembre 1936 mais le 27 décembre suivant, alors qu’il chantait les matines avec les Franciscaines, le chanoine Jacquelin est terrassé subitement et meurt avant qu’un prêtre appelé n’ait le temps d’arriver, il avait 64 ans.

De là, après entente entre son évêque et Mgr Guillibert, il est nommé aumônier de la maison de convalescence des officiers, le fameux sanatorium du Mont des Oiseaux, établissement de santé qui sort alors de terre : créé en 1906, bientôt propriété de la Croix Rouge, il accueillera les blessés de la guerre puis, dans les années 1920, des officiers des armées de terre et de mer en convalescence. Le nouvel aumônier y est installé au moins depuis 1910 ; avec régularité il accompagne les résidents qui s’y succèdent et animé d’une grande dévotion à la Vierge Marie l’abbé Jacquelin fait ériger sur un promontoire une statue qu’on vient vénérer sous le vocable de « Notre-Dame du Mont ». Après la guerre, c’est comme une véritable paroisse qui s’y met en place, attirant même pour les offices des fidèles du voisinage. Une Conférence de Saint-Vincent-de-Paul voit le jour autour de quelques officiers. Tous apprécient l’exquise courtoisie, l’éducation délicate et la charité de leur pasteur à la figure de patriarche, dont la sollicitude s’étend au Petit séminaire voisin. Pour récompenser son dévouement qui ne connait pas de borne, Monseigneur Simeone confère en 1931 le camail de chanoine honoraire de sa cathédrale à celui qui était déjà chanoine prébendé de la cathédrale de Meaux depuis 1898. Averti par une recrudescence du mal qui le rongeait, le grand vieillard, très droit, à la barbe fleuve, prend la décision de se retirer chez les Sœurs de Notre-Dame-des-Anges à Hyères : il y arrive le 23 décembre 1936 mais le 27 décembre suivant, alors qu’il chantait les matines avec les Franciscaines, le chanoine Jacquelin est terrassé subitement et meurt avant qu’un prêtre appelé n’ait le temps d’arriver, il avait 64 ans. neveu, le futur chanoine Tortel (il était le petit-fils de Clotilde-Françoise Roux, la sœur de Marie-Magdelaine Roux, mère du chanoine Liautaud), qui l’accompagna jusqu'à sa mort survenue à La Seyne le 3 septembre 1860, à 56 ans seulement.

neveu, le futur chanoine Tortel (il était le petit-fils de Clotilde-Françoise Roux, la sœur de Marie-Magdelaine Roux, mère du chanoine Liautaud), qui l’accompagna jusqu'à sa mort survenue à La Seyne le 3 septembre 1860, à 56 ans seulement.