Jean Amiel ( -ca 1370)

Jean Amiel (ou de Amelio), probablement originaire du Quercy puisque son frère Jacques est dit « damoiseau de Cahors », est nommé par Jean XXII trésorier du Duché de Spolète, la province-charnière de l’État pontifical, le 18 décembre 1317. Pour des clercs d’origine modeste, les trésoreries italiennes devinrent en quelques années un moyen de faire carrière. La plupart d’entre eux furent gratifiés en cours et en fin de mandat d’un nombre variable de canonicats et la quantité de ceux qui jouirent d’évolutions de carrière remarquables est loin d’être négligeable : trois d’entre eux devinrent recteurs à cette époque, dont Jean de Amelio, élevé à la charge de recteur de ce même duché le 28 décembre 1323, qui la conservera jusqu’en 1332.

La même année 1323, alors qu’il est déjà pourvu de divers bénéfices : chanoine de Lichfield depuis le 28 décembre 1317, de Capdrot au diocèse de Sarlat depuis le 13 décembre 1318, d’Albi et de Sarlat, il reçoit le titre d’archidiacre de Fréjus.

La même année 1323, alors qu’il est déjà pourvu de divers bénéfices : chanoine de Lichfield depuis le 28 décembre 1317, de Capdrot au diocèse de Sarlat depuis le 13 décembre 1318, d’Albi et de Sarlat, il reçoit le titre d’archidiacre de Fréjus.

De son activité dans le duché de Spolète, on conserve des fragments récemment découverts des constitutions qu'il rédige et publie lors du parlement du nouveau recteur à Foligno le 8 janvier 1324. Le 1er mars 1326, il bénéficie d'une absolution accordée par Jean XXII pour avoir soumis à la question un dominicain du nom de Manente de Spolète suspecté de subversion, pratique qui induisait une excommunication latae sententiae. Le même jour il recevait du pape l'ordre de sévir contre les fauteurs de troubles dans cette région instable agitée par des rébellions régulières.

A Montefalco, résidence préférée des recteurs du duché de Spolète, Jean Amiel avait, déjà comme trésorier, reçu pour mission d’établir une forteresse pour le recteur, il en fit édifier deux. Au moment de quitter son poste, il tint encore à faire orner de fresques la chapelle Sainte-Croix de Montefalco, en témoignage d’attachement à ce lieu reconstruit par la mystique sainte Claire de Montefalco en 1303, qui accueillit son dernier souffle le 17 août 1308 puis sa sépulture sur laquelle se produisirent de nombreux miracles. En arrivant en ce lieu, Jean Amiel y avait fait la connaissance d’un autre français, Bérenger Donnadieu de Saint-Affrique qui fut le premier biographe de la sainte, il avait certainement participé ensuite à certaines sessions du procès présidé par son prédécesseur Réginald de Sant’Artemia et connaissait très bien l’inquisiteur Frère François de Damien, le propre frère de sainte Claire, inquisiteur à Spolète et plusieurs fois ambassadeur à Avignon. Mu par un sentiment de dévotion et anticipant le mécénat de la Renaissance notre chanoine fit intervenir sur ce chantier la meilleure école picturale du Duché et se fit représenter une première fois en tenue de chanoine au pied de la Croix, avec robe longue et mantelet, puis deux fois en habit de clerc de la Chambre, présenté par saint Blaise et sainte Catherine. Il est alors désigné, comme ancien recteur (« Anno Domini MCCCXXXIII, indictione prima, Reverendus vir Dominus Johannes de Amelio, olim rectore Spoletani ducatus fecit hoc opus »), il venait en effet d’être nommé notaire apostolique le 12 février 1333, à son retour à Avignon, afin de lui faciliter l’exercice des fonctions de clerc de la Chambre apostolique, qui lui avaient été récemment confiées. Jean Amiel est alors affecté, en particulier, à la bibliothèque pontificale. Il n'oublie pas pour autant Montefalco pusiqu'il commanditera en 1336 au Maître de Fossa un somptueux polyptique sur la Passion pour l'église Saint-François de cette ville (aujourd'hui conservé aux Musées du Vatican).

Dès le mois de mai 1334, il est renvoyé comme nonce dans la Marche d'Ancône et dans la Romagne pour y négocier la paix, sans cesse menacée. Le 8 août 1337, Jean Amiel est à Avignon au moment de l'approbation des comptes du trésorier Jean de Cojordan. De nouveau, en 1338, il est mandaté dans le Duché de Spolète pour enquêter sur un certain nombre de désordres et, entre autres objectifs, il reçoit commission de Benoît XII, le 30 novembre 1338, de se rendre à Assise pour y faire l’inventaire du trésor des Archives pontificales qui y avait été entreposé et d’en ramener les pièces concernant

Dès le mois de mai 1334, il est renvoyé comme nonce dans la Marche d'Ancône et dans la Romagne pour y négocier la paix, sans cesse menacée. Le 8 août 1337, Jean Amiel est à Avignon au moment de l'approbation des comptes du trésorier Jean de Cojordan. De nouveau, en 1338, il est mandaté dans le Duché de Spolète pour enquêter sur un certain nombre de désordres et, entre autres objectifs, il reçoit commission de Benoît XII, le 30 novembre 1338, de se rendre à Assise pour y faire l’inventaire du trésor des Archives pontificales qui y avait été entreposé et d’en ramener les pièces concernant  l’Eglise romaine dont le pontife avait besoin. On le voit à Nice en mars 1339, lors de son retour ; il peut enfin livrer les documents à Avignon le 30 avril, quittance ne lui en sera donnée après vérification que le 31 octobre 1340. Une nouvelle mission lui fut confiée le 21 mai 1339 pour enquêter en Italie et remédier aux malversations qui lésaient la Chambre apostolique : il s'y rendit de nouveau, muni d'un sauf-conduit en date du 5 juin 1339 et s’en tira honorablement malgré les difficultés, suffisamment pour en recevoir les félicitations du pape le 7 décembre 1339.

l’Eglise romaine dont le pontife avait besoin. On le voit à Nice en mars 1339, lors de son retour ; il peut enfin livrer les documents à Avignon le 30 avril, quittance ne lui en sera donnée après vérification que le 31 octobre 1340. Une nouvelle mission lui fut confiée le 21 mai 1339 pour enquêter en Italie et remédier aux malversations qui lésaient la Chambre apostolique : il s'y rendit de nouveau, muni d'un sauf-conduit en date du 5 juin 1339 et s’en tira honorablement malgré les difficultés, suffisamment pour en recevoir les félicitations du pape le 7 décembre 1339.

Comme membre du personnel curial, aux côtés de l'évêque de Fréjus Guillaume d'Aubussac et du prévôt Guillaume du Bosc, Jean Amiel assiste le 16 janvier 1344 à un consistoire public qui enregistre une soumission de l’empereur Louis IV de Bavière à Clément VI; on les retrouve encore le 16 septembre de la même année à une audience du pape Clément.

Enfin l’archidiacre de Fréjus est-il nommé évêque de Spolète par le même pontife, le 23 octobre 1349. Il en restera le pasteur jusqu’à sa mort vers 1370 : il est encore attesté le 21 mars 1369 et son successeur, Bernard de Bonneval, est nommé le 10 février 1371.

Jean Amiel avait un frère, Adhémar, qui fut trésorier du pape, et un autre, Jacques, qui, après avoir été au service de son frère Jean, fut institué maréchal du Duché de Spolète.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

La même année 1323, alors qu’il est déjà pourvu de divers bénéfices : chanoine de Lichfield depuis le 28 décembre 1317, de Capdrot au diocèse de Sarlat depuis le 13 décembre 1318, d’Albi et de Sarlat, il reçoit le titre d’archidiacre de Fréjus.

La même année 1323, alors qu’il est déjà pourvu de divers bénéfices : chanoine de Lichfield depuis le 28 décembre 1317, de Capdrot au diocèse de Sarlat depuis le 13 décembre 1318, d’Albi et de Sarlat, il reçoit le titre d’archidiacre de Fréjus. Dès le mois de mai 1334, il est renvoyé comme nonce dans la Marche d'Ancône et dans la Romagne pour y négocier la paix, sans cesse menacée. Le 8 août 1337, Jean Amiel est à Avignon au moment de l'approbation des comptes du trésorier Jean de Cojordan. De nouveau, en 1338, il est mandaté dans le Duché de Spolète pour enquêter sur un certain nombre de désordres et, entre autres objectifs, il reçoit commission de Benoît XII, le 30 novembre 1338, de se rendre à Assise pour y faire l’inventaire du trésor des Archives pontificales qui y avait été entreposé et d’en ramener les pièces concernant

Dès le mois de mai 1334, il est renvoyé comme nonce dans la Marche d'Ancône et dans la Romagne pour y négocier la paix, sans cesse menacée. Le 8 août 1337, Jean Amiel est à Avignon au moment de l'approbation des comptes du trésorier Jean de Cojordan. De nouveau, en 1338, il est mandaté dans le Duché de Spolète pour enquêter sur un certain nombre de désordres et, entre autres objectifs, il reçoit commission de Benoît XII, le 30 novembre 1338, de se rendre à Assise pour y faire l’inventaire du trésor des Archives pontificales qui y avait été entreposé et d’en ramener les pièces concernant  l’Eglise romaine dont le pontife avait besoin. On le voit à Nice en mars 1339, lors de son retour ; il peut enfin livrer les documents à Avignon le 30 avril, quittance ne lui en sera donnée après vérification que le 31 octobre 1340. Une nouvelle mission lui fut confiée le 21 mai 1339 pour enquêter en Italie et remédier aux malversations qui lésaient la Chambre apostolique : il s'y rendit de nouveau, muni d'un sauf-conduit en date du 5 juin 1339 et s’en tira honorablement malgré les difficultés, suffisamment pour en recevoir les félicitations du pape le 7 décembre 1339.

l’Eglise romaine dont le pontife avait besoin. On le voit à Nice en mars 1339, lors de son retour ; il peut enfin livrer les documents à Avignon le 30 avril, quittance ne lui en sera donnée après vérification que le 31 octobre 1340. Une nouvelle mission lui fut confiée le 21 mai 1339 pour enquêter en Italie et remédier aux malversations qui lésaient la Chambre apostolique : il s'y rendit de nouveau, muni d'un sauf-conduit en date du 5 juin 1339 et s’en tira honorablement malgré les difficultés, suffisamment pour en recevoir les félicitations du pape le 7 décembre 1339.

Né à Forcalquier vers 1410 Gaucher est issu en ligne directe des anciens comtes de Forcalquier et de la branche de Céreste ; il est le deuxième fils de Raimond, baron de Céreste, et d'Angélique de Brancas. Gaucher posséda successivement, et même simultanément, un grand nombre de titres et de bénéfices. Il eut d’abord un canonicat à Aix, que lui céda son oncle maternel Pierre-Nicolas de Brancas. Il eut la prévôté de la cathédrale de Marseille le 21 septembre 1436, par l’élection du chapitre et la confirmation du Pape. Il fut archidiacre de Fréjus (la Gallia christiana lui attribue aussi la stalle de sacriste...), sans jamais y résider, chanoine et précenteur de la cathédrale de Riez. Le 8 novembre 1433, alors qu’il étudie le droit à Chieri (au diocèse de Turin), il est revêtu de la dignité de protonotaire apostolique. Il entre ensuite au service de la cour pontificale : on le voit à plusieurs reprises à Florence où séjournait le pape Eugène IV. Les bénéfices continueront alors à pleuvoir : parmi eux, on notera en commende l’abbaye de Saint-Eusèbe en 1438 et, en 1467, celle du Thoronet. Le 4 décembre 1440, le pape Eugène IV le nomme administrateur de l'évêché de Sisteron et il est transféré à Gap le 17 décembre 1442 : il était alors sous-diacre et licencié en droit canon ! Il y restera plus de quarante ans, dans une situation extrêmement difficile, tiraillé entre les prétentions opposées du comte de Provence et du Dauphin (le futur roi Louis XI), du parlement de Grenoble et de celui d’Aix, accusé par les habitants d’être « le plus cruel tyran » et « le plus hautain », «le plus cruel des seigneurs temporels ». Le Dauphin fait saisir son temporel et met garnison dans ses châteaux et dans ses terres. Gaucher est alors obligé de sortir du diocèse et ne se réconcilie avec le prince que par la médiation du pape Nicolas V en 1447. Gaucher assiste au concile qui est célébré à deux reprises à Avignon en 1457 et 1458. En 1459 commencent à Gap des troubles suscités par les prétentions exorbitantes de Gaucher, et qui ne finissent qu'à la mort du prélat. Vainement le pape Pie II confirme, par bulle de 1461 les privilèges, libertés et franchises de la ville. Gaucher n'en continue pas moins d'attenter aux franchises et aux libertés de la ville épiscopale, devenue presque déserte. Devant le parlement de Grenoble Gaucher déclare fièrement qu'il ne reconnait d'autre suzerain que le roi René, comte de Provence. Le Dauphin fait saisir alors le temporel du prélat, qui est assigné à comparaître devant la cour, et les habitants de Gap recouvrent leur liberté. En 1464, on voit encore le prélat et la ville s'adresser cependant de mutuels reproches au sujet des troubles qui continuent, bien que les uns et les autres aient consenti à prendre le pape pour arbitre de leurs différends. René d'Anjou, comte de Provence, étant mort en 1480, Gaucher, fait hommage à Charles V d’Anjou, comte du Maine et successeur de René, pour toutes les terres possédées par l'Église de Gap dans l'étendue de l'ancien comté de Forcalquier. Heureusement pour lui, Louis XI hérite en 1481, de Charles d'Anjou, et prend possession du comté de Provence. Il mourut au soir du 6 octobre 1484 et fut inhumé à la cathédrale de Gap, dans la chapelle de Sainte-Madeleine. Il avait désigné pour héritier Georges de Castellane, fils de sa sœur, Alise de Forcalquier.

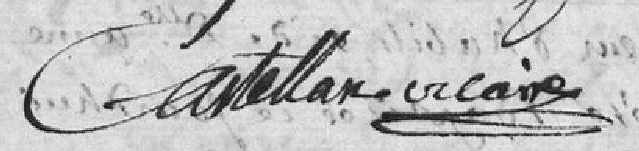

Né à Forcalquier vers 1410 Gaucher est issu en ligne directe des anciens comtes de Forcalquier et de la branche de Céreste ; il est le deuxième fils de Raimond, baron de Céreste, et d'Angélique de Brancas. Gaucher posséda successivement, et même simultanément, un grand nombre de titres et de bénéfices. Il eut d’abord un canonicat à Aix, que lui céda son oncle maternel Pierre-Nicolas de Brancas. Il eut la prévôté de la cathédrale de Marseille le 21 septembre 1436, par l’élection du chapitre et la confirmation du Pape. Il fut archidiacre de Fréjus (la Gallia christiana lui attribue aussi la stalle de sacriste...), sans jamais y résider, chanoine et précenteur de la cathédrale de Riez. Le 8 novembre 1433, alors qu’il étudie le droit à Chieri (au diocèse de Turin), il est revêtu de la dignité de protonotaire apostolique. Il entre ensuite au service de la cour pontificale : on le voit à plusieurs reprises à Florence où séjournait le pape Eugène IV. Les bénéfices continueront alors à pleuvoir : parmi eux, on notera en commende l’abbaye de Saint-Eusèbe en 1438 et, en 1467, celle du Thoronet. Le 4 décembre 1440, le pape Eugène IV le nomme administrateur de l'évêché de Sisteron et il est transféré à Gap le 17 décembre 1442 : il était alors sous-diacre et licencié en droit canon ! Il y restera plus de quarante ans, dans une situation extrêmement difficile, tiraillé entre les prétentions opposées du comte de Provence et du Dauphin (le futur roi Louis XI), du parlement de Grenoble et de celui d’Aix, accusé par les habitants d’être « le plus cruel tyran » et « le plus hautain », «le plus cruel des seigneurs temporels ». Le Dauphin fait saisir son temporel et met garnison dans ses châteaux et dans ses terres. Gaucher est alors obligé de sortir du diocèse et ne se réconcilie avec le prince que par la médiation du pape Nicolas V en 1447. Gaucher assiste au concile qui est célébré à deux reprises à Avignon en 1457 et 1458. En 1459 commencent à Gap des troubles suscités par les prétentions exorbitantes de Gaucher, et qui ne finissent qu'à la mort du prélat. Vainement le pape Pie II confirme, par bulle de 1461 les privilèges, libertés et franchises de la ville. Gaucher n'en continue pas moins d'attenter aux franchises et aux libertés de la ville épiscopale, devenue presque déserte. Devant le parlement de Grenoble Gaucher déclare fièrement qu'il ne reconnait d'autre suzerain que le roi René, comte de Provence. Le Dauphin fait saisir alors le temporel du prélat, qui est assigné à comparaître devant la cour, et les habitants de Gap recouvrent leur liberté. En 1464, on voit encore le prélat et la ville s'adresser cependant de mutuels reproches au sujet des troubles qui continuent, bien que les uns et les autres aient consenti à prendre le pape pour arbitre de leurs différends. René d'Anjou, comte de Provence, étant mort en 1480, Gaucher, fait hommage à Charles V d’Anjou, comte du Maine et successeur de René, pour toutes les terres possédées par l'Église de Gap dans l'étendue de l'ancien comté de Forcalquier. Heureusement pour lui, Louis XI hérite en 1481, de Charles d'Anjou, et prend possession du comté de Provence. Il mourut au soir du 6 octobre 1484 et fut inhumé à la cathédrale de Gap, dans la chapelle de Sainte-Madeleine. Il avait désigné pour héritier Georges de Castellane, fils de sa sœur, Alise de Forcalquier. fils de Probace et de Marguerite Castellan (cousins au quatrième degré). Sûr de sa vocation sacerdotale, il fit de bonnes études au petit puis au grand séminaire d’Aix et fut reçu docteur en théologie. En 1782-83, on lui confia déjà la chaire de philosophie au grand séminaire d'Aix, dans l'attente de l'ordination sacerdotale qu'il reçut le 27 mars 1784. Le 9 septembre suivant il était nommé vicaire de la paroisse aixoise de la Madeleine. Ce temps si favorable où son zèle sut allier le travail intellectuel et l'activité pastorale fut vite assombri par l'orage révolutionnaire. Immédiatement, au moment où l'on imposa le serment d'allégeance à la Constitition civile du clergé, il vit le danger et, refusant de le prêter, fut contraint de prendre la fuite. Il se réfugia d’abord à la campagne chez Jean-Etienne-Marie Portalis, le futur artisan du Concordat et rédacteur du Code civil (il était l'oncle de Marie-Françoise d'Astros, petite cousine par alliance de l'abbé Castellan, soeur du cardinal d'Astros, arrière-grand-mère de Monseigneur Dominique Castellan), puis à Rome où il parvint à la fin de l'année 1791 et où il se remit à ses études archéologiques et à des recherches sur l’histoire des églises. Il revint en France en juin 1797, où il eut la joie de revoir son vieux père. On lui confia alors la desserte de l'église Saint-Jean-de-Malte, qu'il retrouva vandalisée mais où il put recueillir et sauver les restes du comte Ildefonse Ier et de son fils Bérenger, beau-père de saint Louis. Après la reprise de la persécution et une nouvelle retraite en famille, l'abbé Castellan fut nommé curé de Lambesc, le 6 mai 1802. Le 30 juin 1808 il est nommé membre correspondant de la Société, plus tard Académie des sciences, des Lettres, de l'agriculture et des arts. Ses travaux et son érudition firent appeler le 24 novembre 1809 cet archéologue et historien distingué à la chaire d’histoire ecclésiastique de la faculté de théologie d’Aix d'abord comme adjoint puis comme titulaire quelques semaines plus tard. Lorsque cette chaire fut supprimée en 1815 à sa grande déception, l’abbé Castellan devenu chanoine honoraire d'Aix le 3 février 1820, consacra tous ses moments à recher

fils de Probace et de Marguerite Castellan (cousins au quatrième degré). Sûr de sa vocation sacerdotale, il fit de bonnes études au petit puis au grand séminaire d’Aix et fut reçu docteur en théologie. En 1782-83, on lui confia déjà la chaire de philosophie au grand séminaire d'Aix, dans l'attente de l'ordination sacerdotale qu'il reçut le 27 mars 1784. Le 9 septembre suivant il était nommé vicaire de la paroisse aixoise de la Madeleine. Ce temps si favorable où son zèle sut allier le travail intellectuel et l'activité pastorale fut vite assombri par l'orage révolutionnaire. Immédiatement, au moment où l'on imposa le serment d'allégeance à la Constitition civile du clergé, il vit le danger et, refusant de le prêter, fut contraint de prendre la fuite. Il se réfugia d’abord à la campagne chez Jean-Etienne-Marie Portalis, le futur artisan du Concordat et rédacteur du Code civil (il était l'oncle de Marie-Françoise d'Astros, petite cousine par alliance de l'abbé Castellan, soeur du cardinal d'Astros, arrière-grand-mère de Monseigneur Dominique Castellan), puis à Rome où il parvint à la fin de l'année 1791 et où il se remit à ses études archéologiques et à des recherches sur l’histoire des églises. Il revint en France en juin 1797, où il eut la joie de revoir son vieux père. On lui confia alors la desserte de l'église Saint-Jean-de-Malte, qu'il retrouva vandalisée mais où il put recueillir et sauver les restes du comte Ildefonse Ier et de son fils Bérenger, beau-père de saint Louis. Après la reprise de la persécution et une nouvelle retraite en famille, l'abbé Castellan fut nommé curé de Lambesc, le 6 mai 1802. Le 30 juin 1808 il est nommé membre correspondant de la Société, plus tard Académie des sciences, des Lettres, de l'agriculture et des arts. Ses travaux et son érudition firent appeler le 24 novembre 1809 cet archéologue et historien distingué à la chaire d’histoire ecclésiastique de la faculté de théologie d’Aix d'abord comme adjoint puis comme titulaire quelques semaines plus tard. Lorsque cette chaire fut supprimée en 1815 à sa grande déception, l’abbé Castellan devenu chanoine honoraire d'Aix le 3 février 1820, consacra tous ses moments à recher cher les monuments de tout genre qui se rattachaient à l’histoire de Provence. Les nombreux documents qu’il a recueillis et mis en ordre forment un ensemble précieux par son exactitude, dont le grand nombre de détails, de citations, de notes augmente démesurément l’étendue. La partie principale, celle qui concerne les églises formaient huit à dix volumes in octavo. L’Académie d’Aix, dont l’abbé faisait partie, émit le vœu que cette œuvre importante restée manuscrite soit publiée. L’abbé Castellan a laissé quelques manuscrits archéologiques à l’Académie d’Aix ainsi qu’à la Société royale des antiquaires de France, dont il était membre correspondant depuis 1830 (Histoire de la discipline ecclésiastique, Histoire des églises de Provence, Découvertes faites à la tour d'Entremont, L'histoire des Saliens, Les antiquités de la ville de Pertuis). Il est aussi l’auteur d’un opuscule intitulé Notice sur l'Eglise de N.- D. de la Seds, ancienne métropole d'Aix. C'est en 1830 qu'il reçut le camail de chanoine honoraire de Fréjus. En 1834, il fut élu Doyen de la Faculté de théologie d’Aix et après de longs mois d'invalidité mourut dans cette ville où il résidait, le 25 août 1837. Son neveu, président de chambre à la cour d'Aix, publia une notice historique sur son oncle dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres en 1840.

cher les monuments de tout genre qui se rattachaient à l’histoire de Provence. Les nombreux documents qu’il a recueillis et mis en ordre forment un ensemble précieux par son exactitude, dont le grand nombre de détails, de citations, de notes augmente démesurément l’étendue. La partie principale, celle qui concerne les églises formaient huit à dix volumes in octavo. L’Académie d’Aix, dont l’abbé faisait partie, émit le vœu que cette œuvre importante restée manuscrite soit publiée. L’abbé Castellan a laissé quelques manuscrits archéologiques à l’Académie d’Aix ainsi qu’à la Société royale des antiquaires de France, dont il était membre correspondant depuis 1830 (Histoire de la discipline ecclésiastique, Histoire des églises de Provence, Découvertes faites à la tour d'Entremont, L'histoire des Saliens, Les antiquités de la ville de Pertuis). Il est aussi l’auteur d’un opuscule intitulé Notice sur l'Eglise de N.- D. de la Seds, ancienne métropole d'Aix. C'est en 1830 qu'il reçut le camail de chanoine honoraire de Fréjus. En 1834, il fut élu Doyen de la Faculté de théologie d’Aix et après de longs mois d'invalidité mourut dans cette ville où il résidait, le 25 août 1837. Son neveu, président de chambre à la cour d'Aix, publia une notice historique sur son oncle dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres en 1840.