Georges Galli (1902-1982)

Georges-Henri-Nicolas Galli naît le 22 novembre 1902 à Aix-les-Bains, bien que ses parents soient résidents à Nice. Il est baptisé le 20 septembre 1903 à la paroisse d'Aix-les-Bains où il est en nourrice. Son père, Dominique-Bernard-Louis Galli, italien, né à Vezzo (à côté de Stresa, sur le Lac Majeur) et installé en France comme employé de commerce, et son épouse Marie Versari qui exerce la profession de modiste, vivent dans une certaine aisance. De retour sur Nice en 1905, Georges fera de bonnes études au lycée Félix-Faure (aujourd'hui Masséna) puis à l'institut Lavoisier, qu’il achève à la faculté de droit à Paris où il arrive dans les premiers jours de 1925. A Nice, il avait été confirmé sur la paroisse Saint-Pierre d'Arène le 28 mai 1923 par Mgr Chapon. A Paris, il résidera à Montmartre (sur le territoire de la paroisse Saint-Pierre), de janvier 1925 à septembre 1929.  Or, u

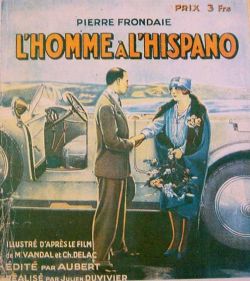

Or, u n jour, alors qu'il était en train de terminer ses études de droit, un ami lui propose de faire de la figuration dans une prise de vue aux studios du Film d'Art à Neuilly, ce qui est le début d'une formidable aventure : il est remarqué par Julien Duvivier et Marcel Vandal qui en feront un acteur ; ce sera ensuite une série de tournages : Le Bouif errant en 1925, et surtout l’Homme à l’Hispano en 1926, où il tient le rôle principal, ce qui le propulsera au rang de star, La nuit est à nous et Yellow Stocking en 1928, The broken melody et Un soir au Cocktail’s Bar en 1929, etc.

n jour, alors qu'il était en train de terminer ses études de droit, un ami lui propose de faire de la figuration dans une prise de vue aux studios du Film d'Art à Neuilly, ce qui est le début d'une formidable aventure : il est remarqué par Julien Duvivier et Marcel Vandal qui en feront un acteur ; ce sera ensuite une série de tournages : Le Bouif errant en 1925, et surtout l’Homme à l’Hispano en 1926, où il tient le rôle principal, ce qui le propulsera au rang de star, La nuit est à nous et Yellow Stocking en 1928, The broken melody et Un soir au Cocktail’s Bar en 1929, etc.

Mais celui qui était devenu l’un des acteurs convoités de l’époque va vivre une expérience spirituelle particulière : après avoir ressenti un appel à l'occasion de la messe du 15 août 1929, il disparaît à Noël en laissant un mot : "Je pars pour une autre vie. Je vous écrirai plus tard. Oubliez-moi, je tâcherai d'être un autre." Il abandonne la carrière cinématographique et entre chez les Rédemptoristes. La congrégation ayant été chassée de France comme tant d'autres en 1903, Georges Galli fait son noviciat à Glimes (Belgique), dans le Brabant wallon entre 1930 et 1931. Le 8 septembre de cette dernière année, il fait profession temporaire puis, à l'issue des études de philosophie et de théologie à Valkenburg (Pays-Bas), il est admis à faire profession perpétuelle le 20 septembre 1934. Il se prépare ensuite au sacerdoce (il a déjà reçu l'acolytat le 28 septembre 1933), mais au terme de longues hésitations, un doute subsiste sur la forme qu'il doit revêtir : est-il fait pour la vie communautaire ? Son inquiétude trouva certainement un apaisement dans le mot que lui adresse le 15 mars 1937 le Général de la congrégation, le Père Murray : "Si vos supérieurs disent que vous n'êtes pas appelé au sacerdoce dans notre Congrégation, il vaut bien mieux pour vous de la quitter. Y rester serait, à mon avis, commettre un suicide spirituel." Ainsi le 12 juillet suivant demande-t-il d'être dispensé de ses voeux. Il obtient l'excardination une semaine après, le 19 juillet 1937.

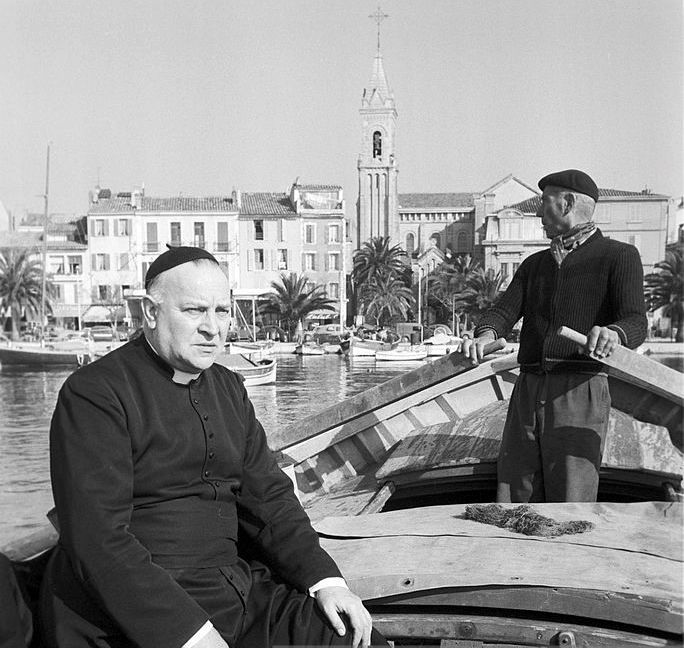

Naturellement, c'est vers l'évêque de Nice qu'il se tourne, Mgr Paul Rémond, qui ne manifeste pas un grand enthousiasme pour accueillir quelqu'un dont il ne connaît pas les raisons de sa réorientation. Le chanoine Galli analysera beaucoup plus tard ce passage des plateaux de cinéma à la vie sacerdotale : " J'étais jeune, beau, fêté, aimé. Je gagnais de l'argent, beaucoup d'argent. Ce que je suis devenu, c'est à l'Eglise que je le dois, à l'Eglise seule. Après mon entrée dans les ordres, j'ai traîné mon passé comme un boulet. Je suis devenu - je le suis certainement encore - un 'curé de cinéma' " ; il est certain qu'on le regarde avec circonspection. Il avait songé aux missions mais son âge l'oblige à y renoncer. On lui fait comprendre aussi que l'enseignement ne peut être envisagé... Finalement, Mgr Simeone lui ouvre les bras et prend la décision de l'incorporer au diocèse de Fréjus et Toulon le 27 novembre 1937. Le 8 décembre de la même année il reçoit le sous-diaconat à Lyon où il complète ses études ecclésiastiques à la Faculté catholique. L'abbé Galli est ordonné prêtre dans la basilique de Saint-Maximin, le 13 février 1938. Son premier poste, à partir du 3 septembre 1938, sera de vicaire-économe dans la petite paroisse d'Esparron-de-Pallières, avec la desserte d'Artigues et de Saint-Martin-de-Pallières... Puis, le 1er octobre 1940, il est nommé vicaire à la paroisse toulonnaise de Saint-Flavien. Le 20 avril 1944, il reçoit la charge de visiteur des évacués de guerre et rejoint pour un temps Paris où ses prédications attirent Arletty, Mary Marquet et Cécile Sorel ; le 14 octobre 1944 il reçoit du cardinal Suhard, archevêque de Paris, la mission de prêcher à Notre-Dame la première station de l'Avent qui suivait la libération de la capitale. En juillet 1947, il est affecté comme vicaire à la paroisse de Sanary-sur-Mer. Bientôt, le chanoine Cathala lui résigne sa charge tout en restant auprès de lui (il mourra accidentellement le 6 septembre 1951) : c'est ainsi que l'abbé Galli devient curé de Sanary le 23 février 1950. En 1955, il se lance dans la construction d’une "Cité de la jeunesse" destinée à accueillir les activités sportives, culturelles et religieuses importantes de la ville : Mg

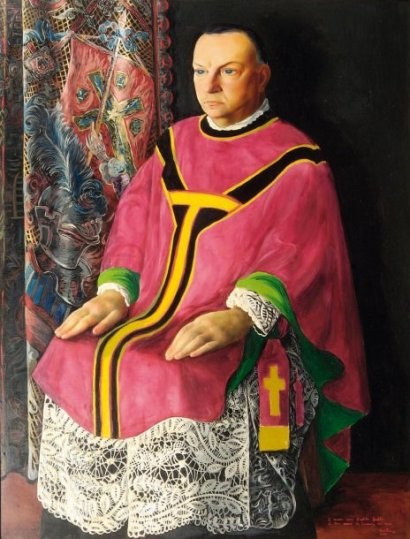

attirent Arletty, Mary Marquet et Cécile Sorel ; le 14 octobre 1944 il reçoit du cardinal Suhard, archevêque de Paris, la mission de prêcher à Notre-Dame la première station de l'Avent qui suivait la libération de la capitale. En juillet 1947, il est affecté comme vicaire à la paroisse de Sanary-sur-Mer. Bientôt, le chanoine Cathala lui résigne sa charge tout en restant auprès de lui (il mourra accidentellement le 6 septembre 1951) : c'est ainsi que l'abbé Galli devient curé de Sanary le 23 février 1950. En 1955, il se lance dans la construction d’une "Cité de la jeunesse" destinée à accueillir les activités sportives, culturelles et religieuses importantes de la ville : Mg r Gaudel vient bénir la première pierre le 8 mai 1957 et Maurice Herzog, Haut Commissaire à la Jeunesse vient inaugurer le 28 juin 1959 la première "Cité de la Jeunesse" de France ; elle accueillera dans les années 60 Johny Hallyday, Enrico Macias, Claude François, Jacques Brel, etc. ; en 1977 le bon curé fera don de cet espace à la municipalité à condition que les messes des Rameaux, de Pâques et de Noël puissent encore y être célébrées ; le bâtiment deviendra à sa mort le « Théâtre Galli ». En 1963, il fait exécuter d'importants travaux à l'église paroissiale Saint-Nazaire pour l'adapter aux nouvelles prescriptions liturgiques. C’est le 7 septembre de cette année que Mgr Barthe le nomme chanoine honoraire de sa cathédrale ; en 1970 il est fait chevalier de la Légion d’honneur et en 1976 il devient chanoine titulaire. En retraite sur place, il intègrera l'Académie du Var en 1978 d'abord comme membre associé puis comme membre actif l'année suivante. Le chanoine Galli meurt le 3 juillet 1982 à l'hôpital de la Conception, à Marseille, entouré de la vénération de tous. Il est inhumé à Sanary après des obsèques célébrées dans la Cité de la Jeunesse.

r Gaudel vient bénir la première pierre le 8 mai 1957 et Maurice Herzog, Haut Commissaire à la Jeunesse vient inaugurer le 28 juin 1959 la première "Cité de la Jeunesse" de France ; elle accueillera dans les années 60 Johny Hallyday, Enrico Macias, Claude François, Jacques Brel, etc. ; en 1977 le bon curé fera don de cet espace à la municipalité à condition que les messes des Rameaux, de Pâques et de Noël puissent encore y être célébrées ; le bâtiment deviendra à sa mort le « Théâtre Galli ». En 1963, il fait exécuter d'importants travaux à l'église paroissiale Saint-Nazaire pour l'adapter aux nouvelles prescriptions liturgiques. C’est le 7 septembre de cette année que Mgr Barthe le nomme chanoine honoraire de sa cathédrale ; en 1970 il est fait chevalier de la Légion d’honneur et en 1976 il devient chanoine titulaire. En retraite sur place, il intègrera l'Académie du Var en 1978 d'abord comme membre associé puis comme membre actif l'année suivante. Le chanoine Galli meurt le 3 juillet 1982 à l'hôpital de la Conception, à Marseille, entouré de la vénération de tous. Il est inhumé à Sanary après des obsèques célébrées dans la Cité de la Jeunesse.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.