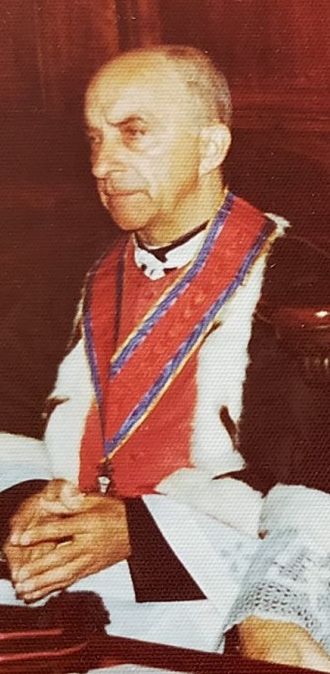

Jean Rey (1908-1984)

Jean Louis Alphonse Rey naît à Romans le 18 septembre 1908, fils de Jean-Louis Rey, carrossier, et de Valentine Louise Schuhmacher. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1934 à l’église Saint-Louis d’Hyères. En 1939, il est directeur des œuvres de jeunesse à Saint-Louis, à Toulon et en 1941 chargé du foyer Notre-Dame des Grâces, au chemin du Temple. L’abbé Rey est nommé vicaire à la cathédrale de Toulon en 1952, puis curé de la paroisse toulonnaise Sainte-Roseline en 1957. Dix ans plus tard, il est agrégé au chapitre cathédral comme chanoine titulaire, en 1967 (il deviendra honoraire en 1978). Le chanoine Rey prend sa retraite au milieu des années 1970 et meurt le 1er mars 1984 chez les Petites Sœurs des pauvres, à Toulon. Il est inhumé à Saint-Martin-de-Pallières.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.