Marius Long (1895-1990)

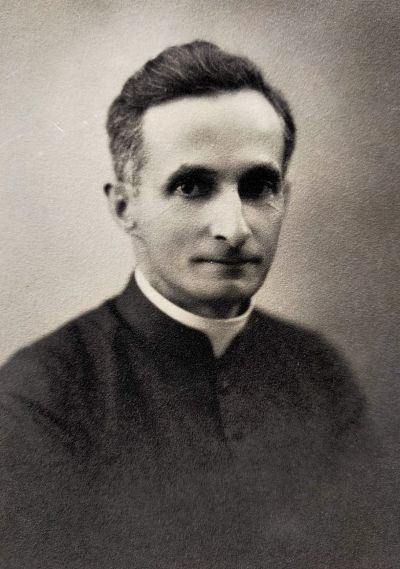

Marius-Clairin-Nazaire Long naît à Ollioules le 17 août 1895, fils d’Henri-Marie Long et de Nazarine Julie Davin. Son père appartient à une dynastie de murailleurs locaux, créateurs de restanques aujourd’hui encore spectaculaires. Par sa mère Marius est le neveu du chanoine Marius Davin, il sera aussi l’oncle du chanoine Pierre Barthes. A l’issue de ses études au grand séminaire de Fréjus, Marius est ordonné prêtre le 23 juin 1922 dans la chapelle des Pères Maristes de la rue Clappier, à Toulon. Immédiatement nommé dans son village natal, il fut appelé comme vicaire dès 1924 auprès de son oncle à Draguignan. On le nomma très vite curé de Claviers en 1925, avant qu’il ne se retrouve de nouveau sous la redoutable autorité de son oncle (on raconte à ce sujet comment une lampe installée face à la chaire par le chanoine Davin avait pour but de signaler au neveu, quand elle s’allumait, qu’il était temps de mettre fin à des prêches jugés trop longs) à Draguignan en 1930, où il assuma notamment à partir de 1933 l’aumônerie du Bon Pasteur. C’est en 1949 qu’il devient curé de Bandol où il restera jusqu’en 1965. C’est dans cette fonction qu’il reçut le camail de chanoine honoraire en 1953, avec les chanoines Pourrière, Vuillemin, Journoud et Laurent, à l’occasion du jubilé sacerdotal de Mgr Gaudel, mais non pas installé avec eux le jeudi 18 juin 1953 puisque souffrant ce jour-là. Le chanoine Long prit sa retraite sur place, dans la paroisse de Bandol et mourut doyen des prêtres du diocèse le 4 novembre 1990. Ses funérailles furent célébrées le 7 novembre, présidées par Mgr Félix Verdet, Mgr Madec étant retenu à Lourdes. Il fut inhumé au cimetière de Lagoubran, à Toulon.

Marius-Clairin-Nazaire Long naît à Ollioules le 17 août 1895, fils d’Henri-Marie Long et de Nazarine Julie Davin. Son père appartient à une dynastie de murailleurs locaux, créateurs de restanques aujourd’hui encore spectaculaires. Par sa mère Marius est le neveu du chanoine Marius Davin, il sera aussi l’oncle du chanoine Pierre Barthes. A l’issue de ses études au grand séminaire de Fréjus, Marius est ordonné prêtre le 23 juin 1922 dans la chapelle des Pères Maristes de la rue Clappier, à Toulon. Immédiatement nommé dans son village natal, il fut appelé comme vicaire dès 1924 auprès de son oncle à Draguignan. On le nomma très vite curé de Claviers en 1925, avant qu’il ne se retrouve de nouveau sous la redoutable autorité de son oncle (on raconte à ce sujet comment une lampe installée face à la chaire par le chanoine Davin avait pour but de signaler au neveu, quand elle s’allumait, qu’il était temps de mettre fin à des prêches jugés trop longs) à Draguignan en 1930, où il assuma notamment à partir de 1933 l’aumônerie du Bon Pasteur. C’est en 1949 qu’il devient curé de Bandol où il restera jusqu’en 1965. C’est dans cette fonction qu’il reçut le camail de chanoine honoraire en 1953, avec les chanoines Pourrière, Vuillemin, Journoud et Laurent, à l’occasion du jubilé sacerdotal de Mgr Gaudel, mais non pas installé avec eux le jeudi 18 juin 1953 puisque souffrant ce jour-là. Le chanoine Long prit sa retraite sur place, dans la paroisse de Bandol et mourut doyen des prêtres du diocèse le 4 novembre 1990. Ses funérailles furent célébrées le 7 novembre, présidées par Mgr Félix Verdet, Mgr Madec étant retenu à Lourdes. Il fut inhumé au cimetière de Lagoubran, à Toulon.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

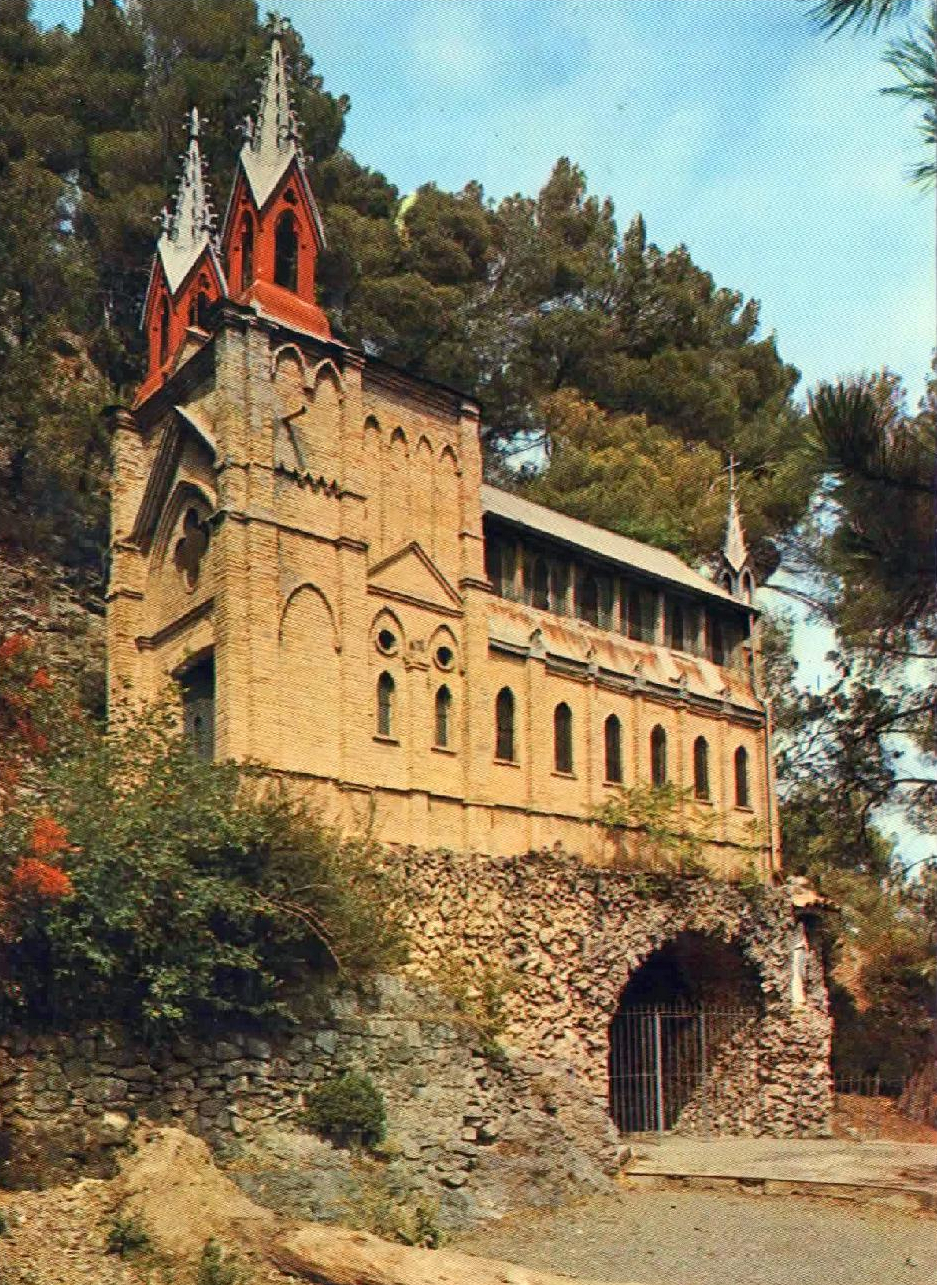

Raymond Gaston Paul Espitalier nait le 28 décembre 1922 à Villecroze. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1947 à Toulon. Le jeune prêtre est d’abord nommé vicaire à la paroisse Saint-Louis, de Toulon, jusqu’en 1949, date à laquelle il devient vicaire économe de La Garde Freinet, puis vicaire à Saint-Joseph du Pont-du-Las où il reste jusqu’en 1976. On lui confie alors la cure de Saint-Raphaël. Quatre ans après, en 1980, l’abbé Espitalier est chargé de la paroisse de Sainte-Maxime, et enfin de la Cadière d’Azur en 1996. C’est alors qu’il est nommé chanoine, le 1er juillet 2001 : il reçoit le camail le 3 octobre de cette année, dans la promotion qui comptait en outre les chanoines Molinas, Guillot, Carli et Denis. Le chanoine Espitalier prend sa retraite à la Villa Saint-Charles, sur le domaine de la Castille, en 2002. Il y meurt le 2 janvier 2008. Ses obsèques furent célébrées le samedi 5 janvier 2008 en l’église de Villecroze, village dans le cimetière duquel il a voulu reposer.

Raymond Gaston Paul Espitalier nait le 28 décembre 1922 à Villecroze. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1947 à Toulon. Le jeune prêtre est d’abord nommé vicaire à la paroisse Saint-Louis, de Toulon, jusqu’en 1949, date à laquelle il devient vicaire économe de La Garde Freinet, puis vicaire à Saint-Joseph du Pont-du-Las où il reste jusqu’en 1976. On lui confie alors la cure de Saint-Raphaël. Quatre ans après, en 1980, l’abbé Espitalier est chargé de la paroisse de Sainte-Maxime, et enfin de la Cadière d’Azur en 1996. C’est alors qu’il est nommé chanoine, le 1er juillet 2001 : il reçoit le camail le 3 octobre de cette année, dans la promotion qui comptait en outre les chanoines Molinas, Guillot, Carli et Denis. Le chanoine Espitalier prend sa retraite à la Villa Saint-Charles, sur le domaine de la Castille, en 2002. Il y meurt le 2 janvier 2008. Ses obsèques furent célébrées le samedi 5 janvier 2008 en l’église de Villecroze, village dans le cimetière duquel il a voulu reposer.