Famille Brieu

La famille Brieu, attestée à Callas depuis des siècles, a fourni de nombreux prêtres dont Balthasar Brieu (1641-1705), docteur en théologie, prieur de Saint-Joseph à Morières-lès-Avignon, « vicaire »* de Callas de 1680 à 1705. Lui-même filleul de l’ancêtre Balthasar Brieu, consul de Callas au début du XVII° siècle, il est le parrain de son neveu, autre Balthasar Brieu qui épousera en 1690 Anne Camelin, de la fameuse famille fréjussienne qui donna deux évêques au début du siècle précédent, fille de Charles Camelin et d’Elisabeth Brunel et sœur du prieur de Villeneuve et vicaire de Châteaudouble, messire Honoré Camelin. De ce couple naîtront entre autres Honoré Brieu (1693-1772) qui succèdera à son oncle et parrain comme curé de Chateaudouble de 1724 à sa mort, Jean Brieu (1699-1765), qui suit et Jacques Brieu (1706-1784), curé de Callas de 1745 à 1784 : avant lui la fonction avait été occupée par Etienne Brieu (ca 1673-1744), qui avait succédé à son oncle Balthasar de 1705 à 1740, puis le neveu de ce dernier, François Brieu (1705-1745). Ce qui fait plus d'un siècle de présence des Brieu à la cure de Callas !

Le chanoine Jean Brieu nait le 25 juillet 1699 à Callas, au foyer de maître Balthasar Brieu, avocat en la Cour, et d'Anne Camelin. Docteur en théologie, il entre au chapitre de Fréjus où il assiste, avec la qualité de chan oine, à un mariage le 23 février 1762, et meurt à Callas le 3 mai 1765.

oine, à un mariage le 23 février 1762, et meurt à Callas le 3 mai 1765.

Il a un neveu, Etienne Brieu, né à Callas le 2 novembre 1726, fils d’Estienne, bourgeois de Callas, et de Thérèse Turrel, de Bargemon. Ses parrain et marraine sont ses grands-parents paternels Balthasar Brieu et Anne Camelin. Sa famille maternelle compte également des ecclésiastiques, mais Etienne perd sa mère le 27 mars 1731 alors qu’il n’a guère plus de quatre ans. Son père se remarie le 24 février 1733. Etienne entrera à son tour dans les ordres et briguera une stalle au chapitre de la cathédrale, où il entrera en concurrence avec le chanoine Martinot. Néanmoins il est pourvu d’un bénéfice canonial au plus tard en 1764, alors que son oncle Jean occupe encore sa stalle. Au lendemain de sa mort survenue à Callas le 22 mai 1791, on l’enterre au cimetière avec la mention « prêtre ci-devant chanoine de l’église cathédrale de Fréjus », le chapitre avait cessé d’exister : douze jours avant, le dernier chanoine avait quitté Fréjus…

On note encore un Antoine-Dominique Brieu (1718-1792), prêtre de la Doctrine chrétienne, cousin issu de germain du chanoine Etienne Brieu, et un François Brieu (1753-1825), neveu dudit chanoine qui, curé de Montferrat à la Révolution, rétracta son serment émis un peu rapidement et finit ses jours dans son pays natal comme « prêtre non approuvé »...

* A cette époque, en Provence et particulièrement dans le diocèse de Fréjus, le terme "vicaire" désigne celui qu'on appelle aujourd'hui le curé, et le "curé" correspond au premier vicaire, les autres étant appelés "secondaires".

cousin, Prosper Lagostena, avocat receveur de l’enregistrement. C’est alors que Mgr Mignot nomme ce prêtre d’allure modeste et effacé chanoine honoraire, le 1er janvier 1893. Il fut installé le vendredi 6 janvier 1893, jour de l’Epiphanie, à l’office capitulaire du matin. Le chanoine Jourdan avait toujours pris soin de s’effacer devant les hommes, ne vivant que sous le regard de Dieu pour exercer sa charité auprès des plus pauvres et le discret ministère de l’accompagnement spirituel et de la confession. Le chanoine Jourdan avait vécu la fidélité à ses devoirs sans bruit et sans éclat. L’influenza s’étant déclarée à Fréjus, il en fut atteint et, après dix jours d’indisposition, rendit son âme à Dieu le 25 janvier 1903. On l’enterra au cimetière Saint-Léonce.

cousin, Prosper Lagostena, avocat receveur de l’enregistrement. C’est alors que Mgr Mignot nomme ce prêtre d’allure modeste et effacé chanoine honoraire, le 1er janvier 1893. Il fut installé le vendredi 6 janvier 1893, jour de l’Epiphanie, à l’office capitulaire du matin. Le chanoine Jourdan avait toujours pris soin de s’effacer devant les hommes, ne vivant que sous le regard de Dieu pour exercer sa charité auprès des plus pauvres et le discret ministère de l’accompagnement spirituel et de la confession. Le chanoine Jourdan avait vécu la fidélité à ses devoirs sans bruit et sans éclat. L’influenza s’étant déclarée à Fréjus, il en fut atteint et, après dix jours d’indisposition, rendit son âme à Dieu le 25 janvier 1903. On l’enterra au cimetière Saint-Léonce.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

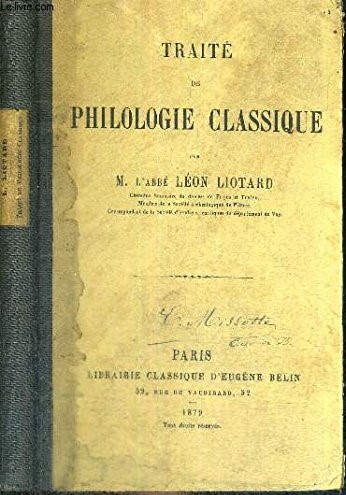

e la Société d’études scientifiques du Var, publia cette année une Vie édifiante et populaire de sainte Roseline de Villeneuve et mit à profit son inactivité pour achever un travail auquel il consacrait depuis longtemps les loisirs de son ministère : un très pédagogique Traité de philologie classique, qu’il publia chez Belin, à Paris, deux mois avant sa mort survenue dans sa ville natale le 12 juin 1879. Il avait été fait chanoine honoraire de Fréjus par Mgr Jordany au moment où celui-ci quittait ses fonctions : avant de laisser le gouvernement du diocèse, le vieil évêque tint à honorer le 14 avril 1876 quelques uns de ses prêtres en leur conférant le titre de chanoine honoraire : c’était les abbés Joseph Brémond, Henri Rebuffel, Louis Liotard et Philippe Giraud.

e la Société d’études scientifiques du Var, publia cette année une Vie édifiante et populaire de sainte Roseline de Villeneuve et mit à profit son inactivité pour achever un travail auquel il consacrait depuis longtemps les loisirs de son ministère : un très pédagogique Traité de philologie classique, qu’il publia chez Belin, à Paris, deux mois avant sa mort survenue dans sa ville natale le 12 juin 1879. Il avait été fait chanoine honoraire de Fréjus par Mgr Jordany au moment où celui-ci quittait ses fonctions : avant de laisser le gouvernement du diocèse, le vieil évêque tint à honorer le 14 avril 1876 quelques uns de ses prêtres en leur conférant le titre de chanoine honoraire : c’était les abbés Joseph Brémond, Henri Rebuffel, Louis Liotard et Philippe Giraud.

oine, à un mariage le 23 février 1762, et meurt à Callas le 3 mai 1765.

oine, à un mariage le 23 février 1762, et meurt à Callas le 3 mai 1765.