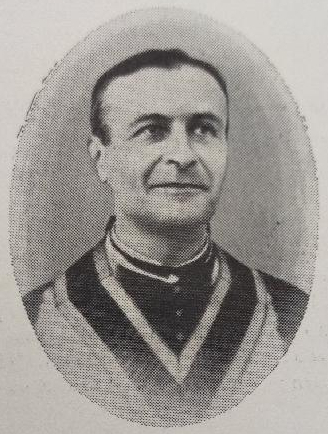

Lucien Boillet (1899-1953)

Lucien-Marius-Joseph Boillet naît à Toulon le 24 mars 1899, fils d’Alphonse-Jules-Louis Boillet, originaire d’Orléans,capitaine d’artillerie à la Direction d’artillerie de terre, et de Lucie-Honorine-Virginie Cézanne. Au gré des mutations paternelles, son enfance se déroule entre plusieurs villes de garnison, mais il peut suivre la majeure partie de ses études à l’Externat Saint-Joseph des Pères maristes de La Seyne-sur-Mer. Le jeune Lucien y est sacristain et manifeste déjà un goût pour les choses religieuses. A la fin de ses études secondaires, il se met au service de l’école cléricale de Montéty, à partir de Pâques 1917. Il est mobilisé au mois de décembre de la même année et part sur le front, dans le régiment que commandait son père. Une fois libéré, il entre au grand séminaire de Nîmes où résidait sa famille puis poursuit ses études au séminaire Saint-Sulpice à Paris. L’abbé Boillet est ordonné prêtre en septembre 1925. A la rentrée d’octobre 1925, il est affecté au petit séminaire Saint-Charles où il enseigne deux ans, avant de prendre un congé d’études, de 1927 à 1929, pour obtenir une licence de lettres auprès de la faculté de Lyon. Le jeune professeur reprend ensuite l’enseignement au petit séminaire jusqu’à la mobilisation qui le rejoint le 25 août 1939, alors qu’il est en colonie de vacances avec ses élèves au domaine diocésain de Ségriès (ancienne propriété de Mgr Jordany, proche de Moustiers-Sainte-Marie). Maréchal des logis d’artillerie, il est bientôt aumônier divisionnaire avant d’être prisonnier quelques mois en Allemagne. Même là, il en profite pour donner des conférences à ses compagnons ! A son retour de captivité en janvier 1941, il peut prendre possession du poste auquel il avait été nommé dès novembre 1939, de supérieur du petit séminaire. L’année suivante, en 1942, il est fait chanoine honoraire. La période est difficile : le chanoine Boillet doit faire face aux problèmes de ravitaillement, au travail obligatoire qui frappe les plus grands des élèves, à l’occupation de la maison et aux licenciements qui s’ensuivent. Comme professeur puis comme supérieur, il manifestera pendant des années des trésors de patience, des qualités pédagogiques et un sens du devoir remarquable, une fermeté que le sourire rendait aimable. Il fut en même temps un directeur spirituel d’une grande disponibilité. Dès 1929, il avait mis en marche une troupe scoute et publia une série d’articles dans le Bulletin de Liaison des Aumôniers Scouts. Il créera l’Association des Anciens Elèves de Saint-Charles, pour entretenir un lien avec les nombreux élèves qui ne poursuivaient pas dans la carrière ecclésiastique. Le 24 décembre 1948, ayant veillé tard la nuit précédente pour terminer les bulletins des élèves avant leur départ en vacances, il prit son vélomoteur pour rejoindre un confrère qu’il devait aider pour les fêtes de Noël ; un malheureux accident avec un camion lui brisa la colonne vertébrale. Ce fut une perte immense pour un supériorat si prometteur. A force de volonté et porté par son sens du devoir, le chanoine Boillet, du fond de sa chambre à l’hôpital Saint-Louis de la Croix-Rouge, bien que devenu presqu’entièrement paralysé, devint "l’aumônier des allongés" et ne cessa pas de se consacrer à l’enseignement, assurant des répétitions particulières, des corrections de devoirs, des collaborations à des revues pédagogiques, organisant même des réunions dans sa chambre de clinique. Il venait de terminer de corriger des copies, quand la mort mit un terme brutal à ces quatre années de calvaire, le 16 avril 1953, à Toulon. Le chanoine devenu supérieur honoraire du petit séminaire avait 54 ans.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

dernière fois, ce sera le 25 février 1699, pour porter sur les fonts baptismaux Pierre, le fils de son parent Jacques Emphian, maître chirurgien royal, et de son épouse Marie-Thérèse Richelmy. Après avoir reçu les sacrements, le chanoine Emphian mourut à soixante-six ans, le 31 août 1707 et fut inhumé dans une des tombes du chœur de la cathédrale.

dernière fois, ce sera le 25 février 1699, pour porter sur les fonts baptismaux Pierre, le fils de son parent Jacques Emphian, maître chirurgien royal, et de son épouse Marie-Thérèse Richelmy. Après avoir reçu les sacrements, le chanoine Emphian mourut à soixante-six ans, le 31 août 1707 et fut inhumé dans une des tombes du chœur de la cathédrale.

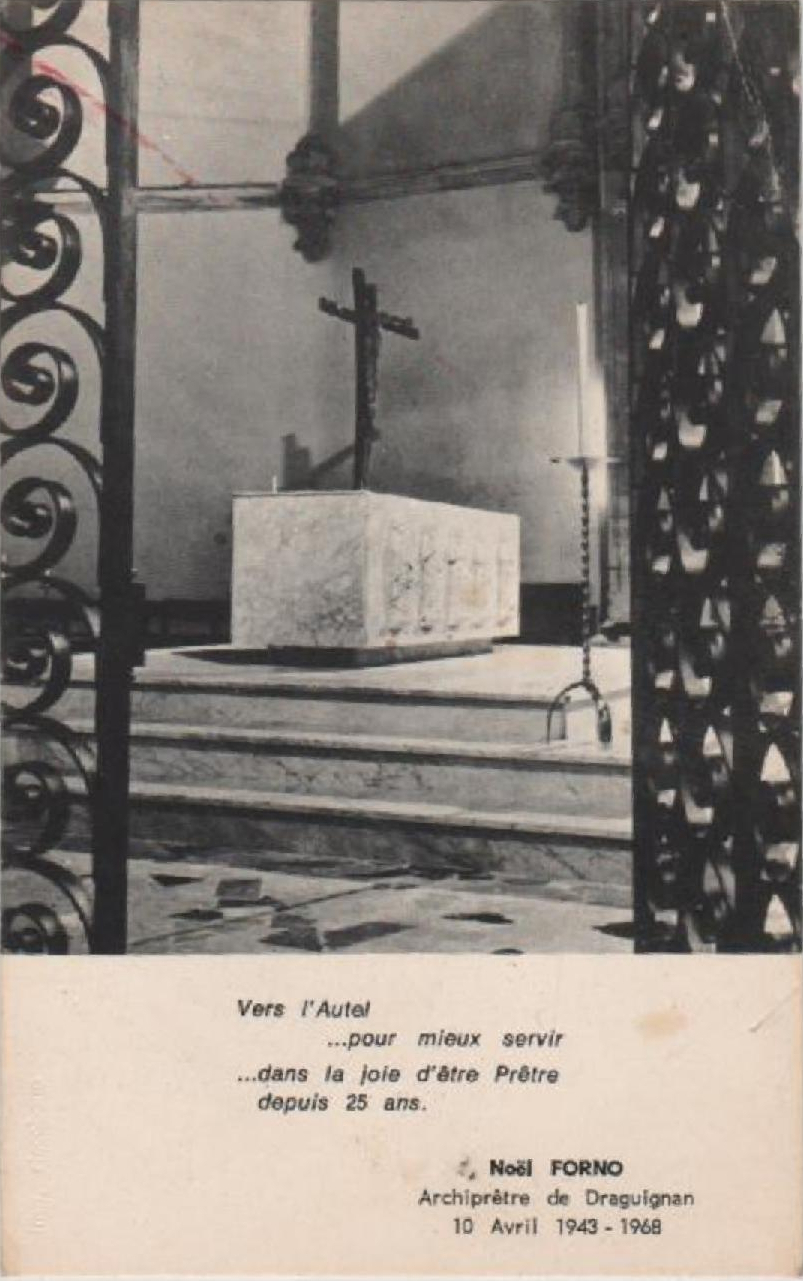

'abord à la paroisse de l'Immaculéee Conception, à Toulon puis dans sa paroisse natale de Hyères en 1970 ! Egalement vicaire épiscopal depuis cette date, il est chargé de la zone côtière. En 1974, il est promu chanoine titulaire de la cathédrale puis est élu doyen du chapitre le 7 octobre 1994. Il avait été nommé vicaire général en 1983 pour succéder à Mgr Compans. Le chanoine Forno était membre de l’Académie du Var depuis 1992. A son tour élevé à la prélature romaine, Mgr Forno meurt à La Garde le 24 février 2002. On lui doit nombre de monographies historiques ; avec sa compétence canonique (qui lui valut un temps d'être aussi vice-official), il a également collaboré à la publication du Petit guide du nouveau code de droit canonique, de Roger Paralieu, publié aux éditions Tardy en 1983. Mgr Forno était chevalier de l’ordre national du Mérite et chevalier de l’ordre du Saint-Sépulcre.

'abord à la paroisse de l'Immaculéee Conception, à Toulon puis dans sa paroisse natale de Hyères en 1970 ! Egalement vicaire épiscopal depuis cette date, il est chargé de la zone côtière. En 1974, il est promu chanoine titulaire de la cathédrale puis est élu doyen du chapitre le 7 octobre 1994. Il avait été nommé vicaire général en 1983 pour succéder à Mgr Compans. Le chanoine Forno était membre de l’Académie du Var depuis 1992. A son tour élevé à la prélature romaine, Mgr Forno meurt à La Garde le 24 février 2002. On lui doit nombre de monographies historiques ; avec sa compétence canonique (qui lui valut un temps d'être aussi vice-official), il a également collaboré à la publication du Petit guide du nouveau code de droit canonique, de Roger Paralieu, publié aux éditions Tardy en 1983. Mgr Forno était chevalier de l’ordre national du Mérite et chevalier de l’ordre du Saint-Sépulcre.