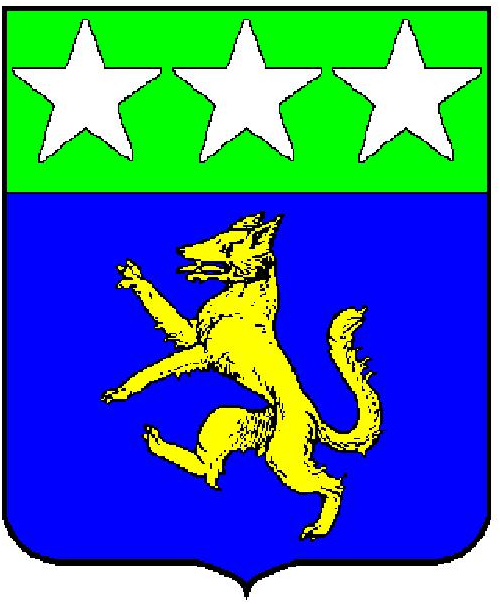

Famille de Romans

Comme beaucoup d'autres, la famille de Romans (ou Roman) s'éleva au XVIème siècle, de l'obscurité du commerce aux premières places : un Pierre Romans, marchand d’Aix, installé à Figanières eut deux fils, Hugues et Cyprien qui se mariera avec Honorade, de la famille Bonaud pourvoyeuse elle aussi du chapitre de Fréjus, et qui seront les parents des trois chanoines Joseph, Raymond et Jean de Romans.

Hugues de Romans, l'aîné, marchand lui aussi et bourgeois de Figanières, et son épouse Catherine Romégat (d’une famille bien assise de Draguignan) eurent cinq fils et une fille : Bertrand qui devint chanoine puis évêque de Fréjus ; Pierre entré lui aussi dans les ordres et qui sera également chanoine de Fréjus ; Cyprien ; Antoine qui continua comme le précédent le commerce de son père avant d'obtenir la qualité de coseigneur du Puget et qui épousera Jeanne Bellon ; un autre Pierre qui épousera Jeanne de Villeneuve et acquerra la seigneurie d’Agoult et de Séranon ; Sibylle, dont le mari, Barthélémy de Néris, était coseigneur de Bagnols. Le 27 février 1542, grâce aux deniers amassés dans le commerce par Hugues, leur père, ces frères achètent la terre noble d'Espérel appartenant à Claude de Villeneuve, moyennant 300 écus d'or. En septembre suivant, Cyprien, désormais traité de noble, se voit convoqué à l'appel du ban et de l'arrière-ban. Cette transaction favorisa certainement l'ascension de Bertrand.

Bertrand de Romans, né à Figanières (Roux-Alphéran, dans l’ouvrage qu’il consacra aux rues d’Aix en 1846, le fait naître à Aix, rue du Puits-Neuf, où il acquit une maison) vers 1515, fut pourvu très jeune d’un canonicat à Fréjus : puisque dès 1526, André Fieschi lui résignait sa stalle. Devenu docteur in utriusque iuris, Bertrand fut ordonné prêtre vers 1546 et entra au chapitre d’Aix en 1548, il transmit alors son bénéfice fréjusien à son cousin Joseph de Romans. Bertrand, qui était en outre prévôt de Glandèves et avait été reçu conseiller-clerc au Parlement de Provence le 12 juin 1555, fut préconisé évêque de Fréjus en 1566 et sacré en 1567. Après avoir administré au mieux son diocèse en proie à la guerre civile, il mourut à Fayence le 19 mars 1579 et y fut inhumé dans l’église paroissiale.

Son frère, Pierre de Romans, fut reçu docteur en théologie, se livra à la prédication, et fut également pourvu d’un canonicat à Fréjus. Il apparaît avec ce titre comme parrain de Marguerite Bouteilher en 1546, puis de Pierre Nègre le 26 janvier 1550, de Sibylle Mottet le 30 août 1551, de Pierre Bonaud le 2 octobre 1552, de Jeanne Raynaud le 20 novembre 1559. Il siège toujours au chapitre en 1568.

Leurs cousins, fils de Cyprien et d’Honorade Bonaud, se transmirent successivement et par résignation la stalle de chanoine de Fréjus reçue de Bertrand en 1548. Elle était adossée aux prieurés de La Martre, Tourrettes et Pibresson, qu'ils tenaient avec la seigneurie d’Espérel. Ce fut d’abord Joseph de Romans qui fut pourvu de cette prébende, avant qu’il ne reçoive la prévôté de Glandèves quand son oncle accéda à l’épiscopat. Il la résigna alors, en 1565, à son frère Guillaume, qui suit. Le "prévôt de Glandèves" qui continue de résider à Fréjus apparait comme parrain de Joseph Carbonel, à la cathédrale de Fréjus, le 12 juillet 1609 ; il mourra à Fréjus le 27 mars 1613 et sera inhumé dans le tombeau familial de la cathédrale, Raymond de Romans, son frère, qui, renonçant bientôt à la cléricature, la transmit en 1570 au plus jeune, Jean de Romans, né après 1538, qui fit un partage avec ses frères Raymond et Joseph le 20 avril 1574.

C’est de ce même bénéfice qu’était titulaire le chanoine Honoré Escuyer aux premières années du XVIIème siècle : Joseph de Romans, prévôt de Glandèves lui était joint en cause alors que Joseph Vitalis lui en contestait la possession, le 9 avril 1609. Il est à noter qu’une des sœurs des trois chanoines, Antoinette de Romans, avait épousé à Fréjus le 19 janvier 1568 Honoré Escuyer qui pourraient être bien être les parents dudit chanoine Honoré et que la seconde, Madeleine de Romans, avait épousé Antoine Vitalis, sieur de Ramatuelle…

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.