Roger Vuillemin (1910-1969)

Roger-Marie-Eugène Vuillemin nait à Antibes le 1er juin 1910. Il se rattache à la Meuse par son père, Joseph-Louis- Georges Vuillemin (1875-1964), alors lieutenant au 7ème bataillon de chasseurs, né à Vigneulles-lès-Hattonchâtel dans une famille de fonctionnaires. Mais sa mère, Marie-Emilie-Rose Germain, est profondément varoise, puisque fille de Laurent Germain (1854-1898) qui mourut maire de La Valette-du-Var en laissant une monographie remarquée sur l’histoire de sa ville (2ème éd. 1891) ainsi que des Notes de voyage (1878) dans lesquelles il porte ce jugement sans nuances qu’on lui pardonnera : « On pourrait croire, qu’étant le siège d’un important évêché, Fréjus possède une vaste et ancienne basilique ! Détrompez-vous, l’église est antique, je vous l’accorde, mais son style est affreux !... » Avant d’en être un jour chanoine, son petit-fils, Roger se forme au séminaire Saint-Sulpice, à Paris puis au séminaire français de Rome. Il est ordonné prêtre à Hyères le 29 juin 1934. Nommé au petit séminaire d’Hyères, il y sera successivement surveillant, professeur de mathématiques, puis après l’interruption de la mobilisation et de la captivité, pendant la guerre de 1939-45, supérieur à partir de juillet 1950.

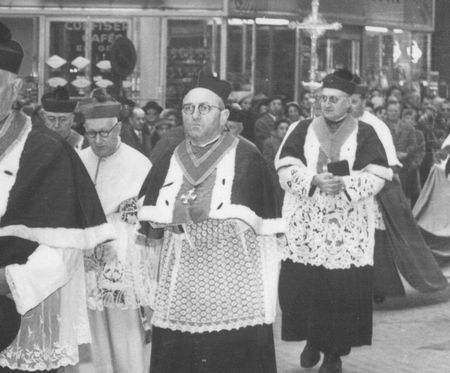

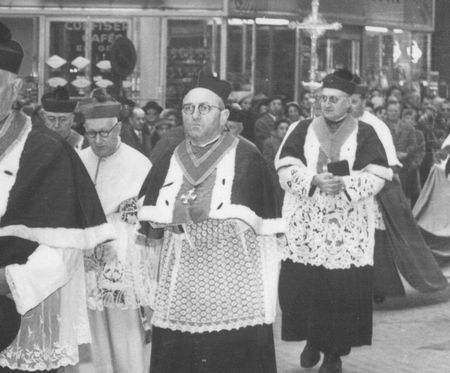

Georges Vuillemin (1875-1964), alors lieutenant au 7ème bataillon de chasseurs, né à Vigneulles-lès-Hattonchâtel dans une famille de fonctionnaires. Mais sa mère, Marie-Emilie-Rose Germain, est profondément varoise, puisque fille de Laurent Germain (1854-1898) qui mourut maire de La Valette-du-Var en laissant une monographie remarquée sur l’histoire de sa ville (2ème éd. 1891) ainsi que des Notes de voyage (1878) dans lesquelles il porte ce jugement sans nuances qu’on lui pardonnera : « On pourrait croire, qu’étant le siège d’un important évêché, Fréjus possède une vaste et ancienne basilique ! Détrompez-vous, l’église est antique, je vous l’accorde, mais son style est affreux !... » Avant d’en être un jour chanoine, son petit-fils, Roger se forme au séminaire Saint-Sulpice, à Paris puis au séminaire français de Rome. Il est ordonné prêtre à Hyères le 29 juin 1934. Nommé au petit séminaire d’Hyères, il y sera successivement surveillant, professeur de mathématiques, puis après l’interruption de la mobilisation et de la captivité, pendant la guerre de 1939-45, supérieur à partir de juillet 1950.  Il est fait chanoine honoraire le 2 juin 1953 et installé le jeudi 18 juin avec les chanoines Pourrière, Latil, Journoud, Laurent, nommés au Chapitre à l’occasion du jubilé sacerdotal de Mgr Gaudel (le chanoine Long étant installé plus tard). En octobre 1958 le chanoine Vuillemin est nommé curé archiprêtre de Brignoles, puis, en janvier 1965 vicaire épiscopal et chancelier de l’évêché. Il devient alors chanoine titulaire en 1966 et maître des cérémonies du chapitre. Il meurt à Toulon le 29 novembre 1969 ; ses obsèques sont célébrées le 1er décembre à la cathédrale de Toulon, il est inhumé ensuite à La Valette, berceau de sa famille maternelle, dans le tombeau des prêtres.

Il est fait chanoine honoraire le 2 juin 1953 et installé le jeudi 18 juin avec les chanoines Pourrière, Latil, Journoud, Laurent, nommés au Chapitre à l’occasion du jubilé sacerdotal de Mgr Gaudel (le chanoine Long étant installé plus tard). En octobre 1958 le chanoine Vuillemin est nommé curé archiprêtre de Brignoles, puis, en janvier 1965 vicaire épiscopal et chancelier de l’évêché. Il devient alors chanoine titulaire en 1966 et maître des cérémonies du chapitre. Il meurt à Toulon le 29 novembre 1969 ; ses obsèques sont célébrées le 1er décembre à la cathédrale de Toulon, il est inhumé ensuite à La Valette, berceau de sa famille maternelle, dans le tombeau des prêtres.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Georges Vuillemin (1875-1964), alors lieutenant au 7ème bataillon de chasseurs, né à Vigneulles-lès-Hattonchâtel dans une famille de fonctionnaires. Mais sa mère, Marie-Emilie-Rose Germain, est profondément varoise, puisque fille de Laurent Germain (1854-1898) qui mourut maire de La Valette-du-Var en laissant une monographie remarquée sur l’histoire de sa ville (2ème éd. 1891) ainsi que des Notes de voyage (1878) dans lesquelles il porte ce jugement sans nuances qu’on lui pardonnera : « On pourrait croire, qu’étant le siège d’un important évêché, Fréjus possède une vaste et ancienne basilique ! Détrompez-vous, l’église est antique, je vous l’accorde, mais son style est affreux !... » Avant d’en être un jour chanoine, son petit-fils, Roger se forme au séminaire Saint-Sulpice, à Paris puis au séminaire français de Rome. Il est ordonné prêtre à Hyères le 29 juin 1934. Nommé au petit séminaire d’Hyères, il y sera successivement surveillant, professeur de mathématiques, puis après l’interruption de la mobilisation et de la captivité, pendant la guerre de 1939-45, supérieur à partir de juillet 1950.

Georges Vuillemin (1875-1964), alors lieutenant au 7ème bataillon de chasseurs, né à Vigneulles-lès-Hattonchâtel dans une famille de fonctionnaires. Mais sa mère, Marie-Emilie-Rose Germain, est profondément varoise, puisque fille de Laurent Germain (1854-1898) qui mourut maire de La Valette-du-Var en laissant une monographie remarquée sur l’histoire de sa ville (2ème éd. 1891) ainsi que des Notes de voyage (1878) dans lesquelles il porte ce jugement sans nuances qu’on lui pardonnera : « On pourrait croire, qu’étant le siège d’un important évêché, Fréjus possède une vaste et ancienne basilique ! Détrompez-vous, l’église est antique, je vous l’accorde, mais son style est affreux !... » Avant d’en être un jour chanoine, son petit-fils, Roger se forme au séminaire Saint-Sulpice, à Paris puis au séminaire français de Rome. Il est ordonné prêtre à Hyères le 29 juin 1934. Nommé au petit séminaire d’Hyères, il y sera successivement surveillant, professeur de mathématiques, puis après l’interruption de la mobilisation et de la captivité, pendant la guerre de 1939-45, supérieur à partir de juillet 1950.  Il est fait chanoine honoraire le 2 juin 1953 et installé le jeudi 18 juin avec les chanoines Pourrière, Latil, Journoud, Laurent, nommés au Chapitre à l’occasion du jubilé sacerdotal de Mgr Gaudel (le chanoine Long étant installé plus tard). En octobre 1958 le chanoine Vuillemin est nommé curé archiprêtre de Brignoles, puis, en janvier 1965 vicaire épiscopal et chancelier de l’évêché. Il devient alors chanoine titulaire en 1966 et maître des cérémonies du chapitre. Il meurt à Toulon le 29 novembre 1969 ; ses obsèques sont célébrées le 1er décembre à la cathédrale de Toulon, il est inhumé ensuite à La Valette, berceau de sa famille maternelle, dans le tombeau des prêtres.

Il est fait chanoine honoraire le 2 juin 1953 et installé le jeudi 18 juin avec les chanoines Pourrière, Latil, Journoud, Laurent, nommés au Chapitre à l’occasion du jubilé sacerdotal de Mgr Gaudel (le chanoine Long étant installé plus tard). En octobre 1958 le chanoine Vuillemin est nommé curé archiprêtre de Brignoles, puis, en janvier 1965 vicaire épiscopal et chancelier de l’évêché. Il devient alors chanoine titulaire en 1966 et maître des cérémonies du chapitre. Il meurt à Toulon le 29 novembre 1969 ; ses obsèques sont célébrées le 1er décembre à la cathédrale de Toulon, il est inhumé ensuite à La Valette, berceau de sa famille maternelle, dans le tombeau des prêtres. Ordonné prêtre, il occupa plusieurs postes (dont celui de vicaire de Saint-Louis, à Toulon, de 1858 à 1865) avant d’être nommé curé de Saint-Flavien à Toulon. Il reçut la dignité de chanoine honoraire de Fréjus en 1876 : avant de laisser le gouvernement du diocèse, en mai 1876, Mgr Jordany tint à honorer quelques uns de ses prêtres en leur conférant le titre de chanoine honoraire, c’était les abbés Joseph Brémond, Henri Rebuffel, Louis-Léon-Jules Liotard et Philippe Giraud, curé de Saint-Flavien, à Toulon. Le chanoine Giraud reçut les insignes de sa nouvelle dignité le samedi 10 juin 1876 des mains du Doyen lors de l’office capitulaire dans la cathédrale de Fréjus. Mgr Terris le nomma ensuite curé-doyen d’Antibes. Le 1er septembre 1886 Antibes passait avec l’arrondissement de Grasse sous la juridiction de l’évêque de Nice, Mgr Balaïn, qui lui conféra la même année le titre de chanoine honoraire de sa cathédrale et ne tarda pas à le choisir comme vicaire général en mai 1887, au décès du chanoine Bensa (nomination agréée par le ministère le 28 juin 1887). Il occupa cette fonction pendant tout le reste de l’épiscopat de Mgr Balaïn. Le chanoine Giraud mourut à Nice le 12 juillet 1901.

Ordonné prêtre, il occupa plusieurs postes (dont celui de vicaire de Saint-Louis, à Toulon, de 1858 à 1865) avant d’être nommé curé de Saint-Flavien à Toulon. Il reçut la dignité de chanoine honoraire de Fréjus en 1876 : avant de laisser le gouvernement du diocèse, en mai 1876, Mgr Jordany tint à honorer quelques uns de ses prêtres en leur conférant le titre de chanoine honoraire, c’était les abbés Joseph Brémond, Henri Rebuffel, Louis-Léon-Jules Liotard et Philippe Giraud, curé de Saint-Flavien, à Toulon. Le chanoine Giraud reçut les insignes de sa nouvelle dignité le samedi 10 juin 1876 des mains du Doyen lors de l’office capitulaire dans la cathédrale de Fréjus. Mgr Terris le nomma ensuite curé-doyen d’Antibes. Le 1er septembre 1886 Antibes passait avec l’arrondissement de Grasse sous la juridiction de l’évêque de Nice, Mgr Balaïn, qui lui conféra la même année le titre de chanoine honoraire de sa cathédrale et ne tarda pas à le choisir comme vicaire général en mai 1887, au décès du chanoine Bensa (nomination agréée par le ministère le 28 juin 1887). Il occupa cette fonction pendant tout le reste de l’épiscopat de Mgr Balaïn. Le chanoine Giraud mourut à Nice le 12 juillet 1901.