Louis-Dominique-Cyrille Sauvaire (1803-1881)

Louis-Dominique-Cyrille Sauvaire naît à Briançonnet le 26 messidor an XI (15 juillet 1803), fils de Jean Sauvaire, notaire public, et d’Elizabeth-Delphine Sauvan. Il est ordonné prêtre le 5 octobre 1828 pour le diocèse de Fréjus dont relevait alors son village natal. Pendant plusieurs années, l’abbé Sauvaire sera employé comme professeur dans divers établissements d’instruction secondaire du diocèse, avant d’être nommé aumônier du monastère de la Visitation de Grasse. En 1845, il accède à la chaire de théologie morale au grand séminaire de Fréjus. Lorsque celui-ci fut confié aux Oblats de Marie Immaculée en 1851, l’abbé Sauvaire fut alors transféré au petit séminaire de Grasse en qualité de supérieur, en remplacement du chanoine Charrier. C’est cette même année que Mgr Wicart lui conféra le titre de chanoine honoraire de la cathédrale. Sa santé s’étant délabrée, le chanoine Sauvaire est contraint à un repos absolu à partir de 1860. Il demeura à Grasse sans fonction mais en édifiant autour de lui et en multipliant les gestes de générosité. Il s’éteint à Grasse le 7 juillet 1881.

La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».

La mort du pape François ce lundi de Pâques inaugure le temps de la vacance du siège de Pierre (en latin sede vacante), rituellement rythmé par les célébrations codifiées plus récemment par le pape saint Jean-Paul II (constitution apostolique Universi Dominici gregis du 22 février 1996) et adaptées par le pape François en 2024. Ce temps est d’abord celui de la prière instante de toute l’Eglise pour que le choix qui sera fait du successeur serve « le salut des âmes qui doit toujours être la loi suprême dans l’Eglise ».

Elie-Clément-Guillaume Ronco naît à Pierrefeu le 10 mai 1880, fils d’immigrés italiens : son père, Lazare Ronco, était originaire de Ranzo, au nord d’Albenga en Italie, et sa mère, Eloïse-Catherine Ricardo, de Port-Maurice. L’abbé Ronco est ordonné sous-diacre le 18 mars 1905, puis prêtre, le 29 juin 1906. Nommé immédiatement vicaire à Puget-Ville, il l’est successivement au Luc à partir du 16 mars 1906, puis à la paroisse Saint-Joseph du Pont-du-Las le 16 juin 1920. Il devient curé de Garéoult le 13 mai 1925, puis de Six-Fours Reynier le 16 juillet 1929. C’est lui qui sera mis à la tête de la paroisse Sainte-Roseline nouvellement créée dans le quartier de l’Escaillon à Toulon, le 1er octobre 1937. La nouvelle église, construite près de la chapelle Notre-Dame de la Nativité est bénite par Mgr Simeone le 24 avril 1938. Dans ce nouveau pôle paroissial, l’abbé Ronco développe notamment les œuvres de jeunesse : patronage, Cœurs Vaillants, scouts, Cadets du Rosaire, etc. Cinq ans plus tard, en 1942, il reçoit le camail de chanoine honoraire de la cathédrale. Le chanoine Ronco prend sa retraite le 1er septembre 1957, se retire à la Villa Saint-Charles et meurt en 1967. Il est inhumé au caveau des prêtres à La Crau.

Elie-Clément-Guillaume Ronco naît à Pierrefeu le 10 mai 1880, fils d’immigrés italiens : son père, Lazare Ronco, était originaire de Ranzo, au nord d’Albenga en Italie, et sa mère, Eloïse-Catherine Ricardo, de Port-Maurice. L’abbé Ronco est ordonné sous-diacre le 18 mars 1905, puis prêtre, le 29 juin 1906. Nommé immédiatement vicaire à Puget-Ville, il l’est successivement au Luc à partir du 16 mars 1906, puis à la paroisse Saint-Joseph du Pont-du-Las le 16 juin 1920. Il devient curé de Garéoult le 13 mai 1925, puis de Six-Fours Reynier le 16 juillet 1929. C’est lui qui sera mis à la tête de la paroisse Sainte-Roseline nouvellement créée dans le quartier de l’Escaillon à Toulon, le 1er octobre 1937. La nouvelle église, construite près de la chapelle Notre-Dame de la Nativité est bénite par Mgr Simeone le 24 avril 1938. Dans ce nouveau pôle paroissial, l’abbé Ronco développe notamment les œuvres de jeunesse : patronage, Cœurs Vaillants, scouts, Cadets du Rosaire, etc. Cinq ans plus tard, en 1942, il reçoit le camail de chanoine honoraire de la cathédrale. Le chanoine Ronco prend sa retraite le 1er septembre 1957, se retire à la Villa Saint-Charles et meurt en 1967. Il est inhumé au caveau des prêtres à La Crau. chrétienne, fils de Claude-François Paris, gendarme, et de Magdeleine-Anne-Victoire-Elisabeth Rissou. L’enfant est confié au petit séminaire de Brignoles. Toute sa vie Louis-François restera marqué par les souvenirs lumineux de ce qu’il y reçoit. Après les études théologiques au grand séminaire de Fréjus, il est ordonné sous-diacre le 4 avril 1829 et prêtre le 7 avril 1832 puis envoyé comme vicaire à Ollioules. En 1835, il est nommé vicaire à la paroisse Sainte-Marie, de Toulon, où il restera jusqu’en 1848. Ce seront les années les plus fécondes de son ministère sacerdotal où le jeune abbé d’une timidité peut-être excessive se donne totalement au service qui est le sien. Il est ensuite nommé curé de Barjols le 16 octobre 1848 et reçoit la dignité de chanoine honoraire de la cathédrale le 15 août 1865.

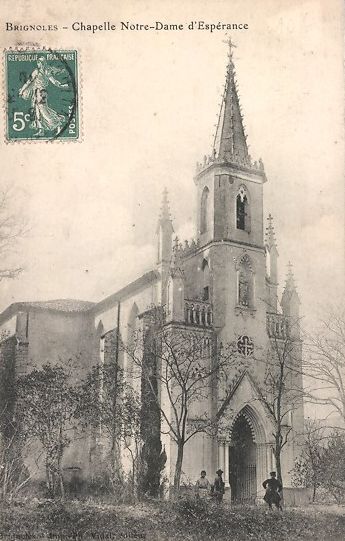

chrétienne, fils de Claude-François Paris, gendarme, et de Magdeleine-Anne-Victoire-Elisabeth Rissou. L’enfant est confié au petit séminaire de Brignoles. Toute sa vie Louis-François restera marqué par les souvenirs lumineux de ce qu’il y reçoit. Après les études théologiques au grand séminaire de Fréjus, il est ordonné sous-diacre le 4 avril 1829 et prêtre le 7 avril 1832 puis envoyé comme vicaire à Ollioules. En 1835, il est nommé vicaire à la paroisse Sainte-Marie, de Toulon, où il restera jusqu’en 1848. Ce seront les années les plus fécondes de son ministère sacerdotal où le jeune abbé d’une timidité peut-être excessive se donne totalement au service qui est le sien. Il est ensuite nommé curé de Barjols le 16 octobre 1848 et reçoit la dignité de chanoine honoraire de la cathédrale le 15 août 1865.  C’est le 13 décembre 1867 et dans des circonstances délicates, que le chanoine Paris est appelé à prendre la cure de Brignoles à la suite du départ du chanoine Sauvan dans une atmosphère visiblement conflictuelle. Le nouvel archiprêtre, installé par Mgr Terris lui-même le 22 décembre, s’y révèle un « ange de la consolation et de la paix ». Le chanoine Paris établit à Brignoles les Sœurs du Bon Secours et construit la chapelle Notre-Dame d’Espérance (bénite le 29 octobre 1876). Alors qu’il avait accompli régulièrement son service jusqu’à la veille, il succomba le 24 septembre 1881 d’une maladie du cœur dont il n’avait ressenti les atteintes que quelques jours auparavant : terrassé dans la nuit, il refusa tout médicament, voulant rester à jeun pour pouvoir célébrer encore la messe au matin, mais appelé en toute hâte, un vicaire ne put que donner l’absolution sous condition au vaillant pasteur qui venait de s’éteindre. Il fut inhumé à Brignoles, le 26, aux côtés de son prédécesseur le vénéré chanoine Jujardy.

C’est le 13 décembre 1867 et dans des circonstances délicates, que le chanoine Paris est appelé à prendre la cure de Brignoles à la suite du départ du chanoine Sauvan dans une atmosphère visiblement conflictuelle. Le nouvel archiprêtre, installé par Mgr Terris lui-même le 22 décembre, s’y révèle un « ange de la consolation et de la paix ». Le chanoine Paris établit à Brignoles les Sœurs du Bon Secours et construit la chapelle Notre-Dame d’Espérance (bénite le 29 octobre 1876). Alors qu’il avait accompli régulièrement son service jusqu’à la veille, il succomba le 24 septembre 1881 d’une maladie du cœur dont il n’avait ressenti les atteintes que quelques jours auparavant : terrassé dans la nuit, il refusa tout médicament, voulant rester à jeun pour pouvoir célébrer encore la messe au matin, mais appelé en toute hâte, un vicaire ne put que donner l’absolution sous condition au vaillant pasteur qui venait de s’éteindre. Il fut inhumé à Brignoles, le 26, aux côtés de son prédécesseur le vénéré chanoine Jujardy.