Charles Gavoty (1713- )

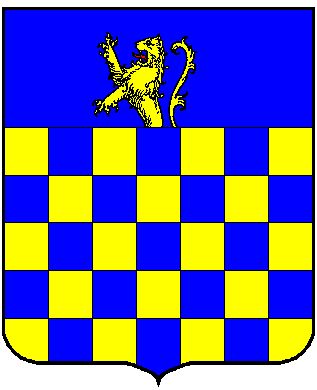

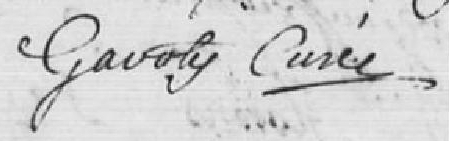

Charles Gavoty naît à Pignans le 15 décembre 1713. Il est le fils de Charles Gavoty (ca 1679-1734) et de Thérèse Bouiregan (1675-1741), sœur du chanoine Joseph Bouiregan (1664-1725). L’enfant est baptisé deux jours après par l’abbé Amalric, curé de Pignans. Comme son oncle, Charles entrera dans les ordres, avec un baccalauréat de théologie en poche. Le 29 avril 1739, il signe "Gavoty, ecclésiastique" au mariage de sa soeur Thérèse avec Etienne Baliste, au Luc. Après avoir été chargé de la cure de Carcès de 1742 à 1753, l'abbé Gavoty poursuivra sa carrière. En ce frivole XVIIIème siècle et a fortiori dans certains milieux où elle se transmet, pour ainsi dire, de manière héréditaire, la cléricature a tendance à prendre l’aspect d’un privilège social comme tant d’autres, qu’alimente le système bénéficial. On ne s’étonnera donc pas de comportements aussi peu ecclésiastiques que celui que révèle cette interpellation à Paris le 13 septembre 1757 de Charles Gavoty, prêtre du diocèse de Fréjus, surpris en  galante compagnie dont on note qu’il « a bu une partie de bouteille de bière » avec ladite personne… L’abbé Gavoty obtiendra entre autres bénéfices le prieuré de Saint-Martin-de-Chemars, à Châteaudun, ce qui est attesté au moins en 1779. Mais il a déjà été pourvu d’une stalle au chapitre de Fréjus, au plus tard en 1761. Toujours dans le tourbillon de la capitale, mais en meilleure société, le chanoine Gavoty participe le 24 avril 1766 à Saint-Denis, avec les conseillers d’état Jean-François Joly de Fleury et Pierre-Etienne Bourgeois de Boynes, au chapitre général de la congrégation de Saint-Maur, sommé

galante compagnie dont on note qu’il « a bu une partie de bouteille de bière » avec ladite personne… L’abbé Gavoty obtiendra entre autres bénéfices le prieuré de Saint-Martin-de-Chemars, à Châteaudun, ce qui est attesté au moins en 1779. Mais il a déjà été pourvu d’une stalle au chapitre de Fréjus, au plus tard en 1761. Toujours dans le tourbillon de la capitale, mais en meilleure société, le chanoine Gavoty participe le 24 avril 1766 à Saint-Denis, avec les conseillers d’état Jean-François Joly de Fleury et Pierre-Etienne Bourgeois de Boynes, au chapitre général de la congrégation de Saint-Maur, sommé e d’envisager une réforme dans le cadre de la commission des réguliers à laquelle notre chanoine semble avoir apporté son concours, ce qui laisse espérer qu’il avait eu le temps de se réformer lui-même... A la mort du capiscol François-Jacques Attanoux le 23 décembre 1778, le chanoine Gavoty revendique pour lui au titre de chanoine le plus âgé (à l'exclusion du prévôt) sa prébende de Gassin et cède son bénéfice de Séranon attaché à la charge de préceptorial au chanoine Martinot. On retrouve messire Gavoty le 2 juillet 1784, lorsqu'il intervient auprès du lieutenant civil du C

e d’envisager une réforme dans le cadre de la commission des réguliers à laquelle notre chanoine semble avoir apporté son concours, ce qui laisse espérer qu’il avait eu le temps de se réformer lui-même... A la mort du capiscol François-Jacques Attanoux le 23 décembre 1778, le chanoine Gavoty revendique pour lui au titre de chanoine le plus âgé (à l'exclusion du prévôt) sa prébende de Gassin et cède son bénéfice de Séranon attaché à la charge de préceptorial au chanoine Martinot. On retrouve messire Gavoty le 2 juillet 1784, lorsqu'il intervient auprès du lieutenant civil du C hâtelet pour obtenir un "curateur à délaissement" au sujet d'une rente : il s'intitule alors "prêtre, chanoine de l'église de Fréjus, aumônier de sa Majesté en son château royal de Madrid". Le 3 octobre 1785, le chanoine capiscol marie au Luc son neveu Jean-François-Marie Gavoty, fabricant tanneur d’Aubagne, avec Christine-Honorade Baliste. Si la livraison de La France ecclésiastique pour l'année 1786 donne bien encore le chanoine Gavoty comme capiscol de Fréju

hâtelet pour obtenir un "curateur à délaissement" au sujet d'une rente : il s'intitule alors "prêtre, chanoine de l'église de Fréjus, aumônier de sa Majesté en son château royal de Madrid". Le 3 octobre 1785, le chanoine capiscol marie au Luc son neveu Jean-François-Marie Gavoty, fabricant tanneur d’Aubagne, avec Christine-Honorade Baliste. Si la livraison de La France ecclésiastique pour l'année 1786 donne bien encore le chanoine Gavoty comme capiscol de Fréju s, il n'apparaît plus comme tel le 11 février 1786 où il est nommé tuteur pour le mariage de sa nièce Françoise-Thérèse Gavoty : comparait alors à Paris "messire Charles Gavoty, bachelier en théologie, chapelain du roi, prieur commendataire de St-Martin, curé de de la paroisse St-Roch", dans la capitale, et il signe "l'abbé Gavoty". Il aura donc cédé sa place au chanoine Baliste qui est attesté comme capiscol dès 1787. Est-ce lui qu'il faut reconnaître dans une des toutes dernières déclarations des bénéfices ecclésiastiques d'Ancien Régime, celle du 27 février 1790 où un Charles Gavoty est noté comme archidiacre d'Aurillac, prieur de Marmanhac et de Reilhac, au diocèse de Saint-Flour ? On le retrouve le 16 septembre 1793, où au coeur de la tourmente, le "citoyen" Charles Gavoty, résidant au 34 de la rue St-Martin à Paris, ville où il déclare habiter depuis trente ans, obtient sa carte de sûreté qui équivalait, sous la Terreur, à notre carte actuelle d'identité, il a alors 80 ans.

s, il n'apparaît plus comme tel le 11 février 1786 où il est nommé tuteur pour le mariage de sa nièce Françoise-Thérèse Gavoty : comparait alors à Paris "messire Charles Gavoty, bachelier en théologie, chapelain du roi, prieur commendataire de St-Martin, curé de de la paroisse St-Roch", dans la capitale, et il signe "l'abbé Gavoty". Il aura donc cédé sa place au chanoine Baliste qui est attesté comme capiscol dès 1787. Est-ce lui qu'il faut reconnaître dans une des toutes dernières déclarations des bénéfices ecclésiastiques d'Ancien Régime, celle du 27 février 1790 où un Charles Gavoty est noté comme archidiacre d'Aurillac, prieur de Marmanhac et de Reilhac, au diocèse de Saint-Flour ? On le retrouve le 16 septembre 1793, où au coeur de la tourmente, le "citoyen" Charles Gavoty, résidant au 34 de la rue St-Martin à Paris, ville où il déclare habiter depuis trente ans, obtient sa carte de sûreté qui équivalait, sous la Terreur, à notre carte actuelle d'identité, il a alors 80 ans.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.