Marc de Caprilis

Marc de Caprilis, né dans la deuxième moitié du XVème siècle, est issu d’une famille génoise (peut-être originaire de Savignone ?). La famille s’intègre rapidement à Fréjus, contractant des alliances avec les Gaybier et autre Perrache, noms qu’on rencontre aussi au chapitre. Marc, qui est docteur en droit canon, est prieur et vicaire de Puget de 1507 à 1548, prébende affectée à la stalle du sacristain. C’est en cette qualité qu’il fut chargé de recueillir les aumônes des fidèles dans les paroisses du diocèse, par Sigismond Gentilis qui prêcha à Fréjus et dans quatre provinces de l’Est de la France les fameuses indulgences proposées par Léon X à partir de 1515. Le sacriste Marc de Caprilis souscrit à la transaction opérée le 14 septembre 1526 entre l'évêque et la communauté de Fréjus au sujet des droits seigneuriaux. A cette époque, Marc de Caprilis qui est en outre revêtu de la dignité de protonotaire apostolique est commissaire, aux côtés des prévôts Lambert Arbaud puis Ange de Confinio, pour enquêter à la demande de Clément VII sur l'aliénation d'un domaine relevant de la préceptorie de Puymoisson. En 1546-1547, alors que Jean de Glandèves a déjà pris possession de la sacristie de Fréjus, c’est encore Marc de Caprilis qui répond de la gestion de la paroisse de Puget lors de l’enquête diligentée par le vicaire général Boniface Pignoli, à l’instigation du Parlement de Provence inquiet des progrès de la « Religion Prétendue Réformée » et des désordres installés chez les clercs. Effectivement on déplore dans cette paroisse, en plus de la ruine et de la pauvreté de l’église, la rareté du service divin, l’absence du « vicaire » (1), Marc de Caprilis, qui n’y réside pas (il habite Fréjus, habitation dans laquelle il signe un permis de battage avec Urbain de Nigris, en l'absence de l'évêque, le 8 mai 1517), l’immoralité du « curé» (1) et l’âge du « secondaire » (1) qui a à peine 20 ans…

Les Caprilis fourniront à la fin du XVIème siècle un vicaire du nom d'André à St-Raphaël et à La Roque Esclapon (le même ?), et plusieurs « vicaires perpétuels » à La Martre et Châteauvieux au XVIIème siècle dont André, qui cèdera sa place à Jean-Antoine, docteur en théologie et bénéficier de la cathédrale, mort le 23 décembre 1666 et enterré dans la tombe de ses ancêtres au dessous de la chaire du prône en la nef Saint-Etienne de la cathédrale.

_______________

(1) Sous l’ancien régime, en Provence, et particulièrement dans le diocèse de Fréjus, le vicaire perpétuel d’une paroisse, appelé généralement curé dans le reste de la France, garde le titre de vicaire ; le prêtre sous ses ordres, qui dans d’autres régions est appelé vicaire, est désigné sous le titre de curé et le second vicaire sous celui de « secondaire ».

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

Encore une fois, les pronostics du monde, y compris de l’IA sont passés largement à côté : c’est donc un outsider ou presque qui a été annoncé au soir du 8 mai à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et pourtant, il suffisait de prendre la liste protocolaire des cardinaux, suivre depuis le haut de la première table la série des visages des cardinaux-évêques pour rencontrer assez vite celui du cardinal Prévost : le cardinal Parolin, puis le cardinal Filoni tous deux n’ayant jamais exercé aucune fonction épiscopale au service d’un diocèse, ce qui semble un préalable pour exercer la mission pastorale de l’Eglise universelle ; venait ensuite le cardinal Tagle, grand favori certes mais probablement jugé trop proche du défunt pape ; enfin le cardinal Prévost qui, malgré son identité nord-américaine, réunissait plus d’un atout, celui d’un pasteur, d’un missionnaire, d’un homme de curie, de cultures diverses par son ascendance et son ancrage : américaine, péruvienne, française, italienne, espagnole, etc., de l’expérience et de la modération.

(située sur l’île de la Cité, l’église occupait l’actuelle extrémité sud du tribunal de commerce) au moins depuis 1630. Il est encore curé de cette paroisse le 26 avril 1641 quand il pourvoit aux besoins de son fidèle serviteur qu’il abandonne pour regagner la Provence. Il ne la quittera plus : gestionnaire rigoureux, il se constitue un patrimoine immobilier considérable autour de la bastide de Saint-Antonin, à Jouques, qu’il avait acquise en février 1636 du sieur de Puyloubier.

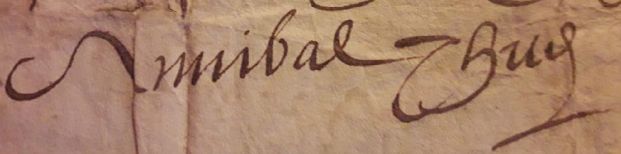

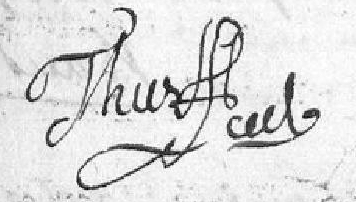

(située sur l’île de la Cité, l’église occupait l’actuelle extrémité sud du tribunal de commerce) au moins depuis 1630. Il est encore curé de cette paroisse le 26 avril 1641 quand il pourvoit aux besoins de son fidèle serviteur qu’il abandonne pour regagner la Provence. Il ne la quittera plus : gestionnaire rigoureux, il se constitue un patrimoine immobilier considérable autour de la bastide de Saint-Antonin, à Jouques, qu’il avait acquise en février 1636 du sieur de Puyloubier. Il y construit une chapelle qu’il dote du nécessaire pour qu’on continue à y célébrer la messe après lui, et y élit sa sépulture. C’est à ce moment qu’il obtient une stalle au chapitre de Fréjus : s’il porte le titre de « chanoine de Fréjus » au moins dès le 17 juin 1641, il n’en jouira pas très longtemps : dans une lettre qu’il adresse à Mgr Pierre Camelin, évêque de Fréjus, le 20 février 1644, il dresse un inventaire d'effets liturgiques, comme en forme de testament, évoquant "la prise de possession du suppliant". Mais le 28 avril 1645, son frère Sébastien se présente comme l’héritier de « feu messire Annibal Thus, vivant, chanoine de l’église cathédrale de Fréjus. » Les descendants de Sébastien maintiennent son souvenir au domaine de Saint-Antonin dont ils sont toujours propriétaires et où il repose en paix. De cette

Il y construit une chapelle qu’il dote du nécessaire pour qu’on continue à y célébrer la messe après lui, et y élit sa sépulture. C’est à ce moment qu’il obtient une stalle au chapitre de Fréjus : s’il porte le titre de « chanoine de Fréjus » au moins dès le 17 juin 1641, il n’en jouira pas très longtemps : dans une lettre qu’il adresse à Mgr Pierre Camelin, évêque de Fréjus, le 20 février 1644, il dresse un inventaire d'effets liturgiques, comme en forme de testament, évoquant "la prise de possession du suppliant". Mais le 28 avril 1645, son frère Sébastien se présente comme l’héritier de « feu messire Annibal Thus, vivant, chanoine de l’église cathédrale de Fréjus. » Les descendants de Sébastien maintiennent son souvenir au domaine de Saint-Antonin dont ils sont toujours propriétaires et où il repose en paix. De cette  même famille, le diocèse de Fréjus-Toulon garde la mémoire de l'abbé Jean-Joseph Thus, né à Jouques et qui, quoique vicaire constitutionnel de Pourrières, fut guillotiné à Marseille le 16 mars 1794.

même famille, le diocèse de Fréjus-Toulon garde la mémoire de l'abbé Jean-Joseph Thus, né à Jouques et qui, quoique vicaire constitutionnel de Pourrières, fut guillotiné à Marseille le 16 mars 1794. Famille Gaudin

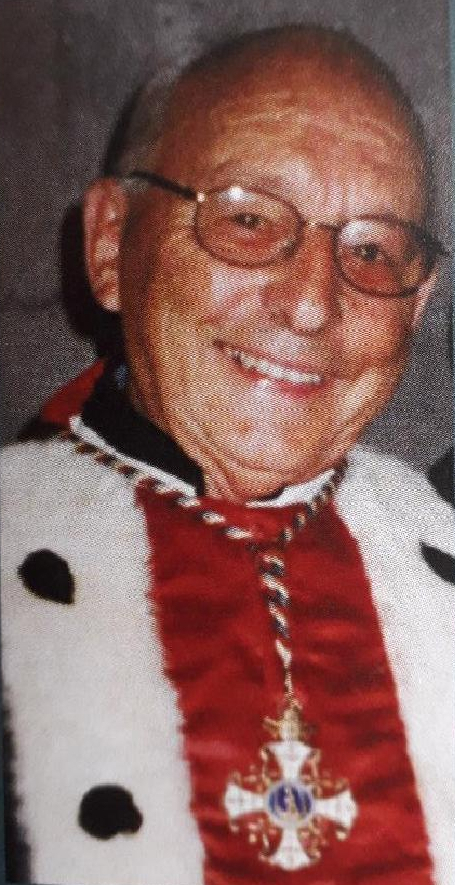

Famille Gaudin Antoine Carli était né le 17 novembre 1923 en Corse (à Castifao), île à laquelle il était resté viscéralement attaché. Il n’a que 18 mois quand sa famille s’installe à Toulon où son père qui avait été blessé à la guerre et trépané avait obtenu un poste civil dans la marine. Antoine est ordonné sous-diacre le 24 juin 1948, puis ordonné prêtre le 11 juin 1949 dans la paroisse Saint-Jean-du-Var. D’abord vicaire à la paroisse Saint-Joseph du Pont du Las le 29 juin 1949, l’abbé Carli devient aumônier des Petites Sœurs des Pauvres à Toulon en octobre 1956. En octobre 1961 il est nommé Préfet des études au petit séminaire Saint-Charles à Hyères et reçoit le titre de Doyen honoraire le 7 septembre 1963. Ensuite l’abbé Carli exerça un ministère paroissial à la Seyne-sur-Mer dont il fut curé durant seize ans, accompagnant les mutations sociales douloureuses de l'époque, mais aussi à Pierrefeu, à Saint-Cyprien, à Hyères. Partout, il sut tisser des liens d'amitié très forts, en des temps pourtant très destabilisateurs. Il accompagna également nombre de services et de mouvements, comme la J.O.C. à Toulon dont il fut l'aumônier ou les Amis de Jéricho et bien d'autres encore. En 2002 il est nommé aumônier des cadres chrétiens, il le sera aussi du groupe Evangile et Mission et du groupe Renaissance.

Antoine Carli était né le 17 novembre 1923 en Corse (à Castifao), île à laquelle il était resté viscéralement attaché. Il n’a que 18 mois quand sa famille s’installe à Toulon où son père qui avait été blessé à la guerre et trépané avait obtenu un poste civil dans la marine. Antoine est ordonné sous-diacre le 24 juin 1948, puis ordonné prêtre le 11 juin 1949 dans la paroisse Saint-Jean-du-Var. D’abord vicaire à la paroisse Saint-Joseph du Pont du Las le 29 juin 1949, l’abbé Carli devient aumônier des Petites Sœurs des Pauvres à Toulon en octobre 1956. En octobre 1961 il est nommé Préfet des études au petit séminaire Saint-Charles à Hyères et reçoit le titre de Doyen honoraire le 7 septembre 1963. Ensuite l’abbé Carli exerça un ministère paroissial à la Seyne-sur-Mer dont il fut curé durant seize ans, accompagnant les mutations sociales douloureuses de l'époque, mais aussi à Pierrefeu, à Saint-Cyprien, à Hyères. Partout, il sut tisser des liens d'amitié très forts, en des temps pourtant très destabilisateurs. Il accompagna également nombre de services et de mouvements, comme la J.O.C. à Toulon dont il fut l'aumônier ou les Amis de Jéricho et bien d'autres encore. En 2002 il est nommé aumônier des cadres chrétiens, il le sera aussi du groupe Evangile et Mission et du groupe Renaissance.